发布时间:2025-01-02作者:来源:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

Preface

前言

唐宋是中国历史上文化繁荣、经济发达的两个时期,尤其是在首饰艺术方面,达到了前所未有的高度。这一时期的首饰不仅工艺精湛,而且在设计和材质上都有极大的创新。唐代的首饰风格大气豪放,注重色彩的搭配和造型的夸张,而宋代则更倾向于细腻典雅,强调细节的精致和整体的和谐。这种风格的转变,不仅反映了社会审美的变迁,也体现了工艺技术的进步。无论是发饰、耳饰还是项饰,都成为了时代文化风貌的重要标志。

本次展览汇聚了唐宋时期各类精美的首饰艺术品,旨在通过这些璀璨夺目的展品,向观众展示古代工匠的精湛技艺和独特审美。展品涵盖了发饰、耳饰、项饰三大类别,每一件都承载着深厚的历史文化底蕴。观众不仅能欣赏到金银珠宝的华丽光泽,还能从中窥见唐宋时期的社会风貌和生活方式。此展遴选26件(套)艺术作品,让观众仿佛置身于繁华盛世,感受古代首饰艺术的独特魅力。

01 精致华美——发饰

沈从文先生在《中国古代服饰研究》一书中提出,唐代女子喜爱在发髻上插戴几把小梳,露出半月形的梳背当作装饰,有多达十余把的,“小山重叠金明灭”,即为女子发间金质小梳重叠闪烁的情形而咏。

<< 滑动查看

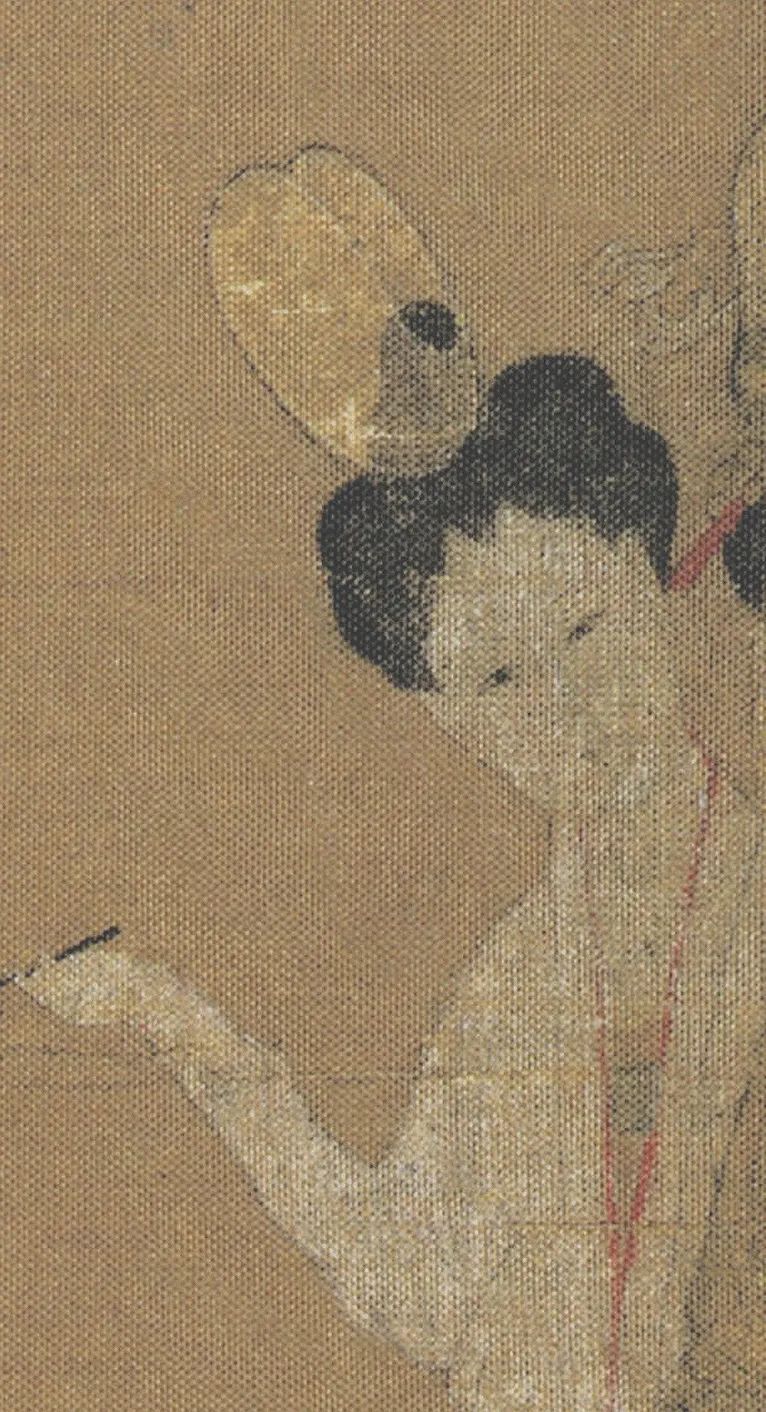

唐代 周昉 纨扇仕女图

绢本设色 33.7cmx204.8cm

北京故宫博物院

中唐插梳女性形象

<< 滑动查看

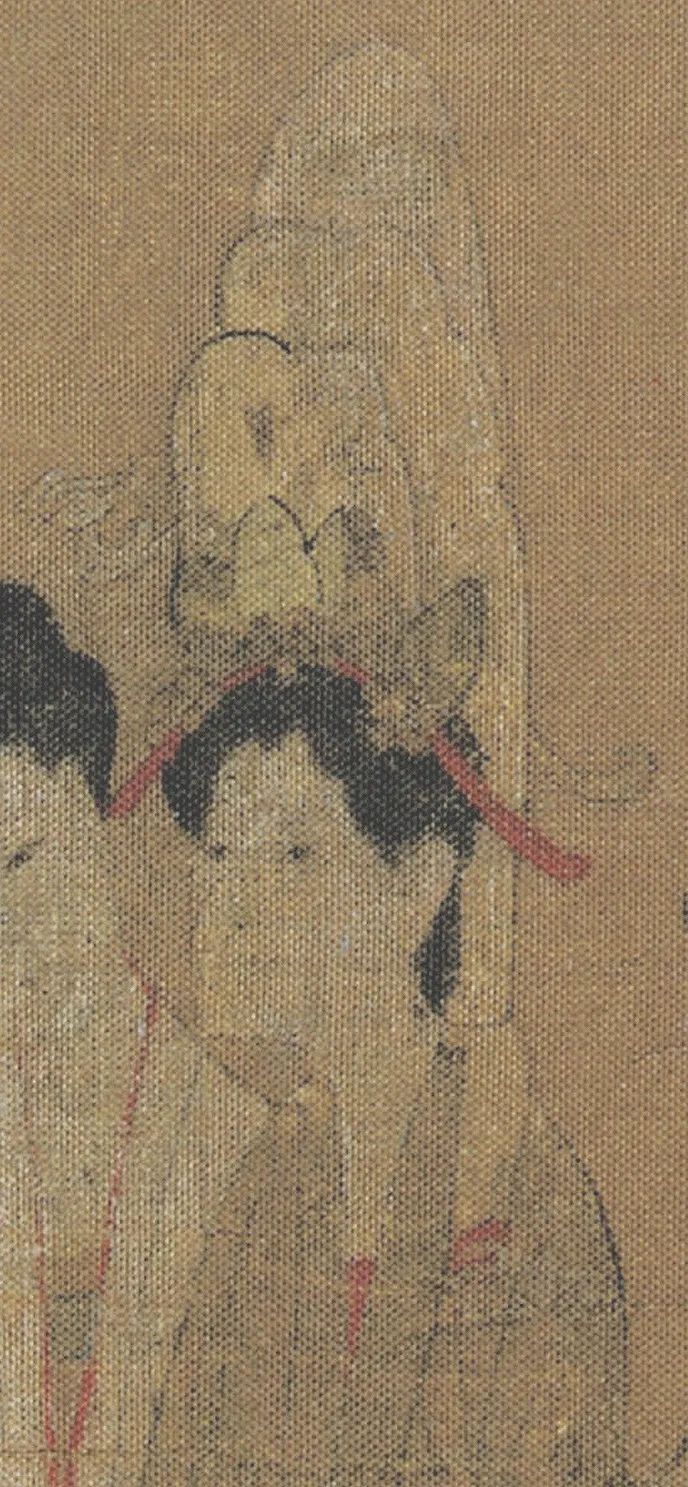

宋代 赵佶(传)摹张萱捣练图卷

绢本设色

画心:37.1cmx145cm

全卷:37.7cmx466cm

波士顿美术馆

该卷描绘了衣饰华美的宫中贵妇捣练、缝制新练、熨练的三组场景。画中女子均头戴插梳。此卷作品显示了宣和画院的特色,有保留了相当多的唐代绘画特征。在唐代仕女画真迹传世寥寥的今天,这件作品对研究绘画史有重要意义。

唐代 佚名 金梳背

长7.9cm,高1.5cm,厚0.34cm,3.200g

陕西历史博物馆

1970年窖藏出土于陕西省西安市南郊何家村

此梳背为纯金质,半月形。在顶部相连的双层半月形金片上,掐丝焊接出繁复的花纹。花纹以对称的卷枝花草为中心,辅以各种边饰。卷枝花草由金丝坠焊的多重卷枝和金筐内填金珠的花苞构成。中空,为梳脊上的装饰。该金梳背制作技法高超,形制精巧,堪称唐代金银器装饰品中的杰作。

唐代 佚名 伎乐飞天金栉

高12.5cm,宽14.5cm,厚0.04cm

扬州博物馆

1983年扬州市区三元路工地出土

金栉为头饰,用薄金片镂空錾刻而成。马蹄形,下部呈梳齿状。栉面上部满饰花纹,中心主纹以卷云式蔓草作地,上饰两对称的奏乐飞天。飞天下方饰一朵如意云纹。周边饰多重纹带,分别为单相莲瓣纹带、双线夹莲珠纹带、镂空鱼鳞纹带、镂空缠枝梅花间蝴蝶纹带等。

唐代 佚名 玉花鸟纹梳

长10.5cm,宽3.5cm,厚0.4cm

北京故宫博物院

梳玉色白中略青,半圆形,薄片状。外弧饰镂空花鸟纹,中部为3朵花,两侧各有一鸟。梳齿集于下弦,齿密而间距细小,底端平齐。

唐代妇女往往在头部插梳以为装饰,此件玉梳器薄、齿短,恐非用以梳理头发,而应是置于头部的饰物。唐至五代,用于头部的玉饰品一般都较薄,且玉质精良,表面少起伏变化,刻画图案多用阴线,线条直而密,这些特点在此玉梳上有明显的体现。

<< 滑动查看

唐代 周昉 簪花仕女图

绢本设色 46cmx180cm

辽宁省博物馆

画中描写了五位衣着艳丽的贵族妇女及其侍女于春夏之交赏花游园的情景。

沈从文先生认为画中妇人鬓发所簪之花近似真花,而宋代才流行戴真花。但细辨五朵簪花分别是重瓣牡丹、海棠、荷花、单瓣牡丹、白芍药。

1

重瓣牡丹

2

海棠

3

荷花

4

单瓣牡丹

5

芍药

这五种花的开花时节并不相同却同时出现在身着纱衣的季节里,显而易见它们都是假花。另外,使人疑惑的是这些花朵无一例外地未出现与高髻相迭压的现象。这在现实中是不可能出现的,所以这些花朵应该是后加上去的。

U形金钗

唐代高髻盛行,种类繁多,其中最具实用性的是一种形制为U形的发钗,这种发钗的钗首通常设计为简约的英文U形,可以增加承受力,便于安插发髻。《簪花仕女图》中的贵妇和侍女发髻上插戴有多对U形金钗,金钗若隐若现的露出在黑发间,显得优雅别致。

宋代 苏汉臣 冬日婴戏图

绢本设色 196.2cmx107.1cm

台北故宫博物院

《冬日婴戏图》所绘插戴簪钗少女

晋以前妇人无冠,古代女性戴冠有明确记载的是在秦朝,但直至唐代也没有考古实物出土,从出土材料、绘画壁画以及文献来看,戴冠风气的形成是在宋朝。

花冠,实为用各种罗帛仿鲜花制成,或略加变化而成。沈从文在《中国古代服饰研究》一书中写到:“妇女花冠起源于唐代,盛行于宋代”。其中有一年景花冠、重楼子花冠、莲花冠、花苞冠等,在宋代绘画中均有图像可证。

唐代 佚名 凤及鸳鸯衔花枝纹冠饰

金镶绿松石、红玛瑙、琉璃、砗磲

香港故宫文化博物馆

梦蝶轩惠赠

唐代发饰式样繁多,且装饰华丽。此组工艺繁缛的饰物,是唐代女性贵族头饰的一部分。细密的金珠不仅焊缀在金框边缘,还填满器表形成鱼子状地纹。工匠吸纳外来装饰技法而在金框中包镶红、绿、蓝等多种彩色贵重材质,更添雍容华贵之风。

元代 钱选 招凉仕女图

绢本设色 22.4cmx21.7cm

台北故宫博物院

《招凉仕女图》是由中国南宋末元初时期的画家钱选所作。

山口高冠

宋朝女性喜爱戴冠。北宋末年,流行将“团冠”裁低两边,隆起前后部分,两侧出现向下凹陷的“山口”,这种冠被称作“山口冠”。

王得臣《麈史》:又以团冠少裁其两边,而高其前后,谓之“山口”。

《招凉仕女图》中出现的一顶山口冠呈现半透明的质地。这种冠可能是当时流行的“角”或“鱼魫”(也被称为“鱼枕”)通过加热融化加入模具中制成。

苏轼《鱼枕冠颂》:莹浄鱼枕冠,细观初何物。……汤火就模范,巉然冠五岳。

重楼子花冠

《招凉仕女图》中右侧女子即戴重楼子花冠,其源自当时花朵重台有高及二尺的花种牡丹、芍药等的形态,可见宋代的能工巧匠们是从自然中得到启发,将现实生活中的花卉装饰于冠上。

宋代 佚名 宋仁宗后坐像轴

绢本设色 188.5cmx128.8cm

台北故宫博物院

一年景花冠

“一年景花冠”是将一年四季的花全置于冠上,与服饰中的一年景纹样有异曲同工之妙趣,此冠可见于台北故宫博物院藏品《宋仁宗皇后坐像》中两位宫女的冠饰。

<< 滑动查看

宋代 佚名 宋代后半身像册(六开)

绢本设色 56.2cmx45.7cm

台北故宫博物院

宣祖皇帝后,霞帔是青色底,祥云与凤凰纹,搭在肩上,垂挂而下,下有玉坠子。她头上戴着的则是团冠,贴着翠蓝羽毛,镶着珠子,前有凤纹为饰,还有垂着珠滴的博鬓。

宋真宗刘皇后所戴的凤冠上点缀着微型仙人像,形象栩栩如生。整个凤冠的色系是典雅的蓝色,再用珠翠镶嵌当中,形成一种腾云驾雾的感觉。

宋仁宗继位后,曹太后的高光时刻才到来,据说其凤冠是最为特别的。

宋英宗高皇后:于《金史》记载,凤冠口有仙人队,数条金龙回旋穿梭,有云鹤、飞凤等。

宋神宗向皇后:头戴九龙花钗冠,两博鬓,带绶,环佩。

宋哲宗孟皇后:头戴发簪。

宋徽宗郑皇后:戴的凤冠是左右三博鬓,冠上饰满珠子嵌出的人面鸟身的飞天(或迦陵频加?)和大朵珠花,前有一只贴翠大龙,从龙口垂下累累红穗球,珠滴,冠口沿处彩画仙人队。

宋钦宗朱皇后:金翠龙与凤(鸟身人面)飞腾,上嵌满珠子,红黄粉三色花朵与绿叶衬满,仙人成排,博鬓上有游龙纹。

宋高宗吴皇后:画中人物,头戴仙人花钗冠,面贴珠钿,凤冠尤其华贵。

宋孝宗谢皇后:镶嵌着珠子,贴着凤纹般的羽毛,冠上垂落着玉坠和珠滴。

宋光宗李皇后:整个凤冠华丽色系,再用珠翠镶嵌当中。

宋宁宗韩皇后:头戴龙纹花钗冠,身著交领大袖的五彩袆衣,衣上织绣两雉花纹,并列成行是为“摇翟”。

02 耳畔流光——耳饰

唐代 佚名 嵌宝石金耳坠

通高8.2,球径1.6cm,重21.5g

扬州博物馆

1983年扬州市三元路西首的建设银行工地出土

此耳坠由挂环、镂空金球和坠饰三部分组成。上部挂环断面呈圆形,环中横饰金丝簧,环下穿两颗珍珠对称而置;中部的镂空金球用花丝和单丝编成七瓣宝装莲瓣式花纹,上下半球花纹对置。球顶焊空心小圆柱和横环,上部挂环穿横环相连。金球腰部焊对称相间的嵌宝孔和小金圈各6个,部分嵌宝孔内还保留红宝石和琉璃珠等;下部有7根相同的坠饰,6根系在金球腰部的小金圈上,1根挂在金球下端中心的金圈上。每根坠饰的上段均做成弹簧状,中段穿一花丝金圈、珍珠和琉璃珠,其下坠一红宝石。耳坠制作精细,装饰华丽,是唐代金首饰中的珍品。

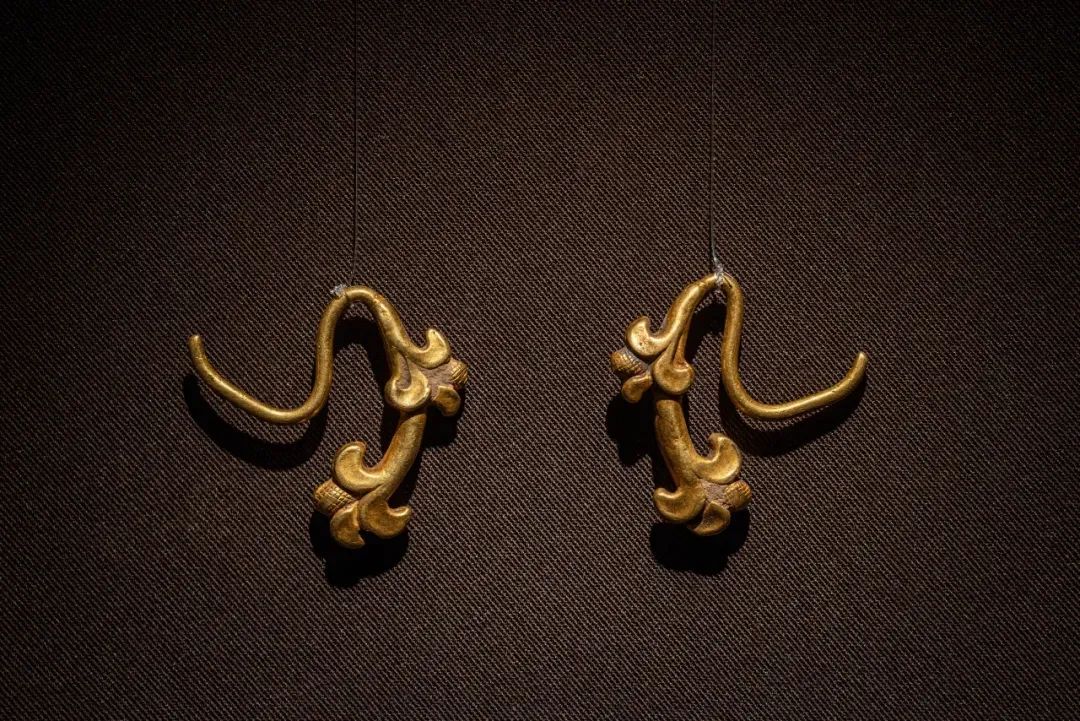

唐代 佚名 金耳环

高5.6cm,重17.55g

洛阳唐艺金银器博物馆

此金耳环的样式受到波斯萨珊文化的影响,以金片焊接,分上中下三部分,上部为环状,镶嵌宝石,中间为圆球形,表面系细小金珠装饰,下部为方形金片焊接似塔形,最底部以五个小金珠焊接加以点缀,整体形态优美,工艺精湛。

宋代 佚名 金耳环

径2cm,径1.9cm

材质:金

上海博物馆

南宋 佚名 摩羯金耳坠

长3.9cm,长4.1cm

上海博物馆

宋代 佚名 金耳坠(2件)

长约3.4cm,柳叶最宽处0.8cm米,重4.2g

常州博物馆

1986年江苏常州北环工地宋墓出土

此耳坠为金质,色金黄,含金量较高。坠部呈柳叶状,采用锤鍱、錾刻工艺在其上饰六朵梅花。

北宋 佚名 荷叶金耳环

易县文物保管所

易县大北城金银器窖藏出土

北宋 佚名 金穿玉摩竭戏珠耳环

易县文物保管所

易县大北城金银器窖藏出土

“金穿玉摩竭戏珠耳环”就是一对白玉琢出“简化版”摩竭戏珠,为辽代风格。摩竭为佛教语,是印度神话中的动物,“摩竭戏珠”纹样随着佛教进入中国并逐渐本土化。但其金穿萼部錾芭蕉纹,上伏蜻蜓一只,又具有浓厚的大宋风格特征,由此可见中华文化对周边民族的影响和辐射。

北宋 佚名 金包青金石慈姑叶耳环

易县文物保管所

易县大北城金银器窖藏出土

而“金包青金石慈姑叶耳环”也十分典型,耳环通体采用中国常见的慈姑叶造型,镂空梅花金片包镶,内里则是青金石,而青金石基本为“丝绸之路”进口,其色如天,被历代人们所喜爱。

北宋 佚名 荔枝金耳环

易县文物保管所

易县大北城金银器窖藏出土

这对“葫芦花叶金耳环”由两三片大叶子铺作背景,由上而下一花含苞、一花怒放,下缀一对光素小葫芦,高不盈寸而有摇曳之姿,堪称象生精品,而“葫芦”谐音“福禄”,承载着古人祈盼绵延至今,极具生活情趣。另一侧的“荔枝”也同样令人“馋涎欲滴”,上下两粒荔枝半隐于叶片之下,含蓄之美颇为诱人。

03 熠熠生辉——项饰

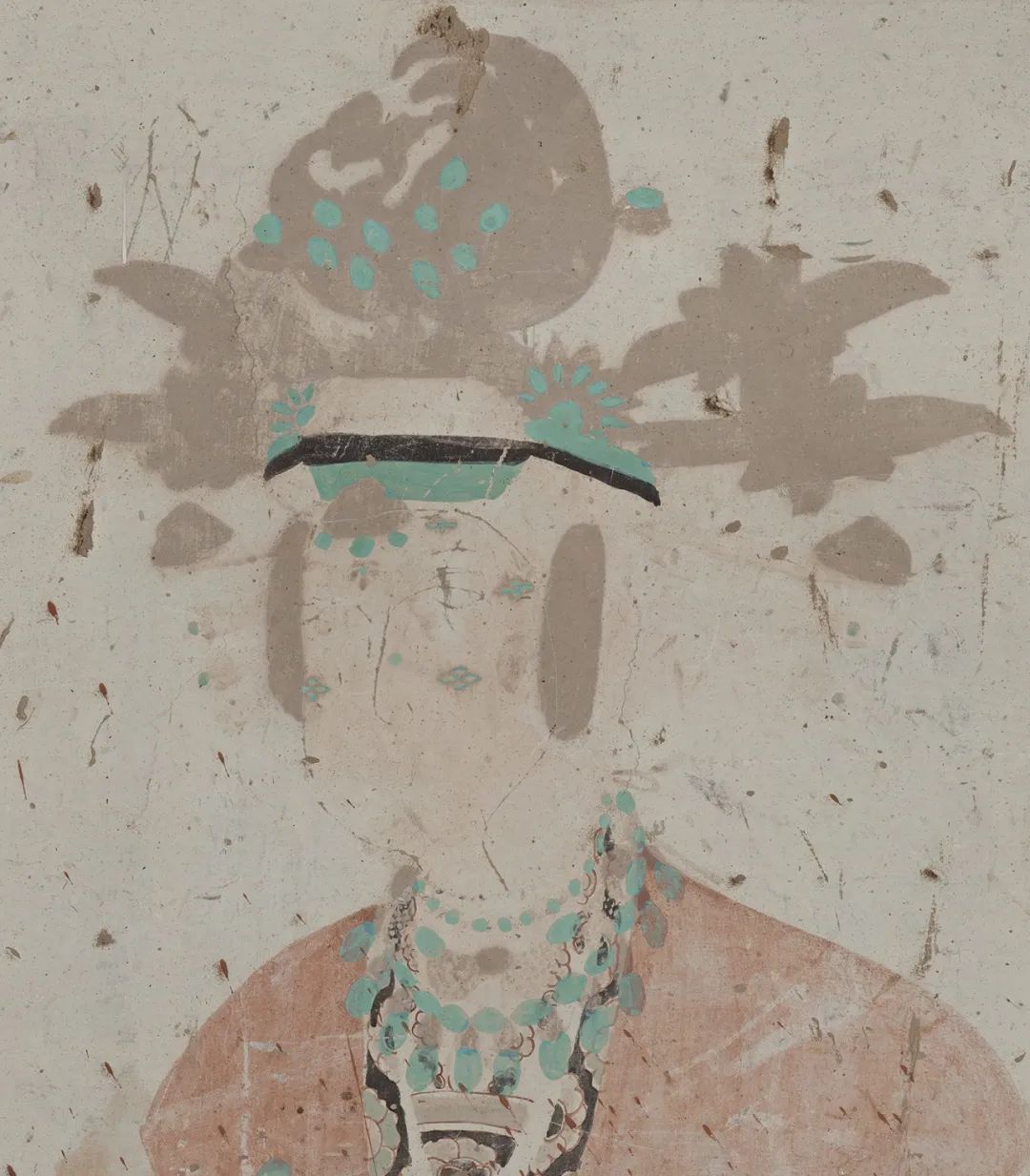

中唐以来,唐王朝与于阗的关系最为密切。吐蕃控制时期,于阗的造像与艺术风格在敦煌屡有出现。敦煌壁画中世俗使用的颈饰图像亦出现在此一时期,可能是受到西域装饰风尚的影响。

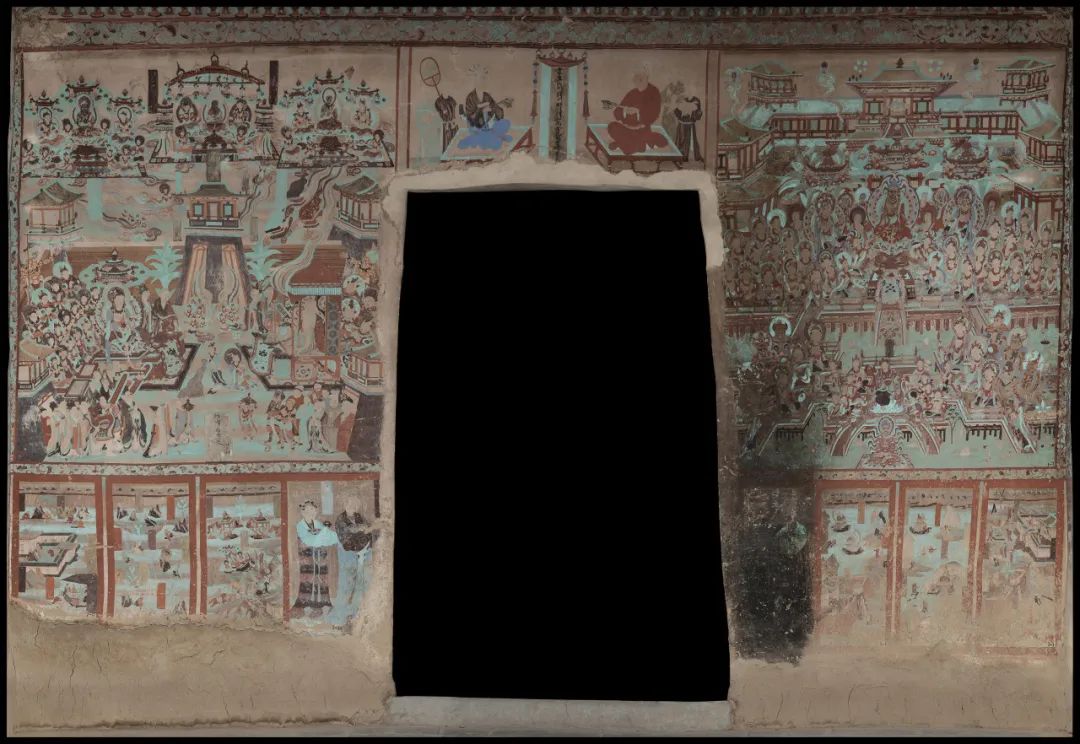

唐代 佚名 敦煌壁画莫高窟12窟甬道北壁

墙面重彩

多层项链

唐代 佚名 敦煌壁画莫高窟12窟主室东壁

墙面重彩

多层项链

此壁画中人物的珠链,扭转趋势的多股珠串造型,可能源于密教,又可追溯至笈多时代的阿旃陀石窟艺术中。

唐代 佚名 敦煌壁画莫高窟57窟主室南壁

墙面重彩

佩戴璎珞的菩萨

壁画中两大菩萨均面向观众,左侧的菩萨头戴化佛冠,项饰璎珞,两手上举,配合着微微低下的头,神态矜持。

唐代《钗小志》记载:“上皇令宫伎佩七宝璎珞,舞霓裳羽衣曲,曲终,珠翠可扫。”在唐朝,另一种特殊的“项链”也在妇女们的颈间开始风靡,那便是“璎珞”。

璎珞一词源自梵文,本是指印度贵族颈间佩戴的饰品。唐朝时期随着佛教传入汉地。汉语中的璎珞主要是指佩戴于颈部的串饰,多用珍珠、宝石和金银贵金属等串联制成。唐代高僧慧琳撰写的《一切经音义》就解释“璎珞”为“颈饰也”。

唐代 佚名 水晶项链

周长约60cm

西安市文物保护考古研究所

西安市紫薇田园都市K区出土

此水晶项链共有92颗水晶珠、3颗蓝色料珠、4枚金扣、2颗紫水晶吊坠和2颗绿松石吊坠。水晶珠大小不一,均呈扁球形,由两端向中间对钻成孔。吊坠一端大一端小,小端嵌入金扣,形成坠饰。水晶珠晶莹剔透,十分精美。

南宋 佚名 金单顶链犀角形锥筒饰项链

广东省文物考古研究院

2014年于“南海I号”沉船出土

此项链设计复杂,由金链、两件左右对称犀角形锥筒饰、五连扣环链和三条流苏组成,而流苏接有两个石榴和一个桃心坠饰,项链的设计和造形,都不是宋代中国的主流样式。

北宋 佚名 羽状纹水晶项饰

江西省博物馆

北宋 佚名 羽状纹水晶项饰(局部)

江西省博物馆

水晶,古称水精、水玉、玉晶等,以其晶莹剔透的外观,给人以莹彻通透的美感,自古以来就深为人们所喜爱。这件项饰的水晶牌已残,一面光素平整,一面阴刻有弧形羽状纹。水晶66颗,较匀称,其中大珠一颗。

宋代 佚名 水晶珠串

圆珠直径1cm,鱼长6.4cm

江西省博物馆

1957年江西省上饶市茶山寺南宋建炎四年(1130)赵仲湮墓出土

宋代 佚名 水晶珠串(局部)

圆珠直径1cm,鱼长6.4cm

江西省博物馆

1957年江西省上饶市茶山寺南宋建炎四年(1130)赵仲湮墓出土

这些串饰原本为一串,出土时串线腐朽,出土后重串,共68件。水晶串饰1件:有水晶珠64粒,珠径1厘米;水晶小环2个、玛瑙珠1粒、青玉鱼形坠1个。青玉鱼形坠,随形而制,阳纹眼,有很规则的斜方格纹鳞。圆珠直径1厘米,鱼长6.4厘米,珠子匀称,其中有2颗稍大:一为玛瑙珠,有三通穿,一为水晶珠 , 有四通穿。

Conclusion

结语

唐代作为中国古代历史上最开放、最强盛的时期,无论书法、绘画、诗歌,还是器皿、饰物,首饰等都留下了许多珍贵遗产,这些艺术品从侧面反映了唐人的生活,蕴含了唐代大气蓬勃、包罗万象的美学精神。唐代首饰富贵华丽,贵族首饰多以玉石和金银材料为主,不仅用于装饰,还体现了佩戴者的身份地位。宋代的首饰制作十分精美,它已不仅是满足日常的物质生活需要,更成为了一种文化的体现。两宋时期首饰在形制功用、装饰纹样等方面都对辽、金地区产生了显而易见的影响,从众多共通之处中,也体现了宋代文化艺术对周边的影响力。

总而言之,唐宋的首饰不仅是一种物质文化现象,更是社会文化、经济和技术水平的综合体现。它们承载了丰富的历史信息,为我们了解和研究当时的社会提供了宝贵的视角和素材。通过这些首饰,我们不仅能感受到唐宋工匠的精湛技艺,也能窥见那个时代的繁荣与活力。

参考文献:

[1] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 北京:商务印书馆, 2011.12.

[2] 李芽. 中国古代首饰史 1[M]. 江苏凤凰文艺出版社, 2020.09.

[3] 扬之水. 中国古代金银首饰[M]. 故宫出版社, 2014.09.

[4] 左丘萌. 中国妆束 大唐女儿行[M]. 北京:清华大学出版社, 2024.01.

[5] 左丘萌. 中国妆束 宋时天气宋时衣[M]. 北京:清华大学出版社, 2024.01.

[6] 张晓燕,黄凡.唐代美学下的首饰探究[J].中国宝玉石,2024,(02):43-49.

[7] 吴枫晴,王美艳.从风格流变中探唐代金银首饰的文化交流[J].大观(论坛),2023,(12):99-101.

[8] 马祯艺.在复原中探究丝绸之路对唐代金属工艺与首饰的影响[J].天工,2022,(33):9-11.

[9] 雷菲.两宋首饰流变研究[D]. 云南大学, 2020.

[10] 韩欣然.初探首饰的身份认同[D]. 中央美术学院, 2019.

[11] 邓莉丽.民俗学视域下的宋代金银饰品研究[D]. 江南大学, 2016.

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑

[ 文/编 《弘雅书房》

编辑部:林嘉琪 ]

官方网站:www.artlib.cn

合作请加微信:linjiaqi1063

欢迎评论区留言

每一个好看 我都认真当成了喜欢~~~

返回顶部

返回顶部