发布时间:2024-11-25作者:来源:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

运载千秋

百舸争流

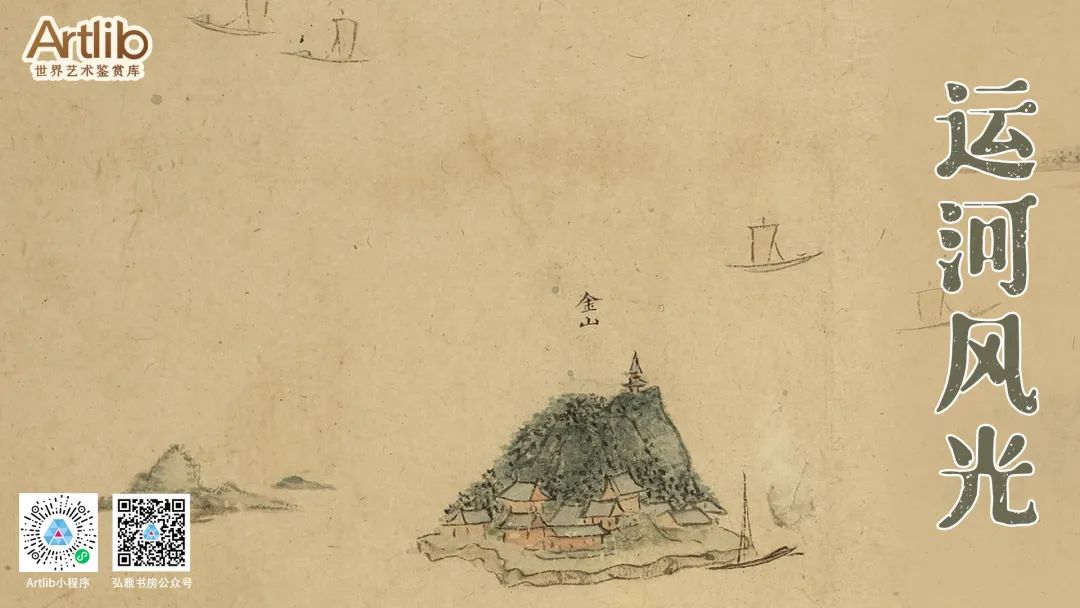

运河风光

前言

中国大运河由京杭大运河、隋唐大运河、浙东大运河三部分组成,是目前世界上距离最长、规模最大的运河。它地跨8个省(直辖市)、35座城市,全长近3200千米。京杭大运河见证了中国悠久的历史和文化。它不仅是一条重要的水上交通要道,也是中国古代工程技术的杰出代表。运河连接了北京和杭州,全长约1794公里,跨越了中国的华北平原、黄淮平原和长江三角洲。自隋朝开凿以来,京杭大运河一直是南北经济、文化交流的重要通道,对促进沿线地区的经济发展和文化融合起到了不可替代的作用。

本次展览在展品的选择上与以往相比,较为丰富,包含舆图、画作、以及摄影作品27件(套),分为运载千秋、百舸争流、运河风光三大部分,分别从运河的漕运、舟楫的形制以及运河两岸的风光介绍京杭大运河,旨在展示其深厚的历史文化底蕴和独特的艺术魅力。

PART 1

运载千秋

京杭大运河的漕运历史可追溯至春秋战国时期,历经多个朝代的开凿与扩建,形成了沟通南北的重要水运通道。漕运不仅促进了沿线城市的经济发展,还加强了中央政府对边远地区的控制能力。运河的开通,使得南方的粮食、丝绸等物资能够顺利北运,满足了北方,尤其是京城的物资需求,对于维护国家统一和社会稳定起到了至关重要的作用。同时,漕运还带动了运河沿岸的商业繁荣,促进了手工业和农业的发展,形成了以运河为中心的经济带。本模块通过5件舆图来展示京杭大运河的漕运。

运河在古代是连接地方经济的关键纽带,因此,绘制运河图成为了历朝历代的首要任务。

这些古代运河图主要由官方负责绘制,它们被用于上报治河的进展、请求工程批准以及申请治河资金等官方用途。在清代,这些官绘本舆图主要保存在内务府造办处的舆图房、内阁大库、军机处以及地方衙署等处。普通百姓既无法接触也无权查阅这些资料。

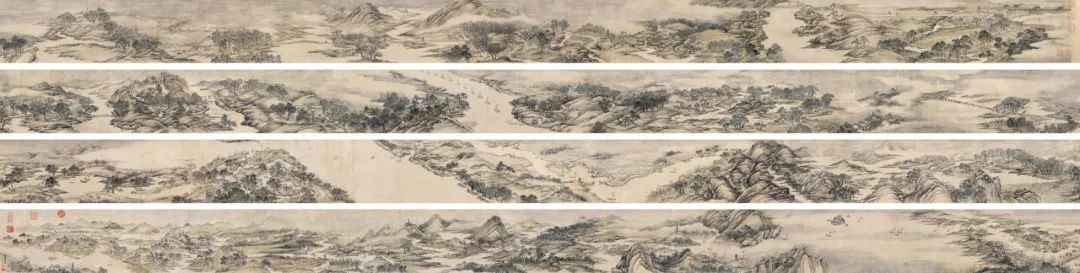

▼ 请横屏观看

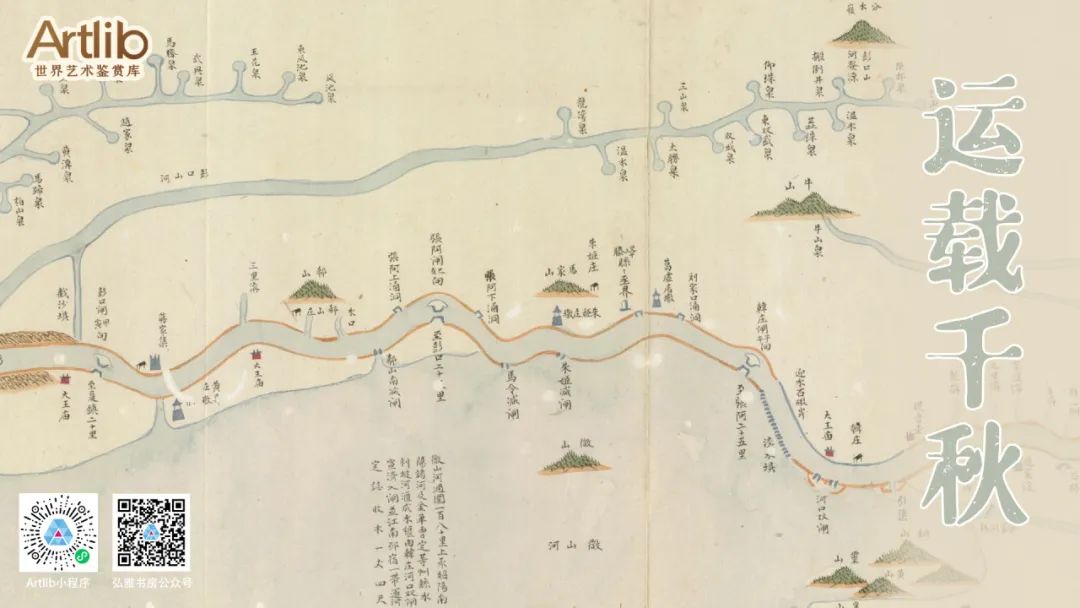

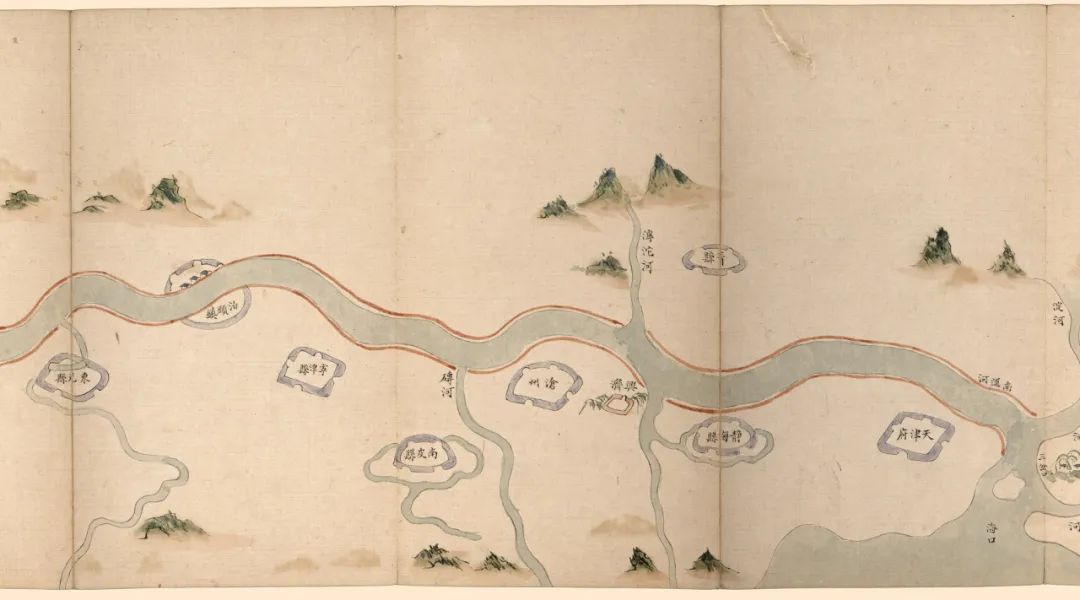

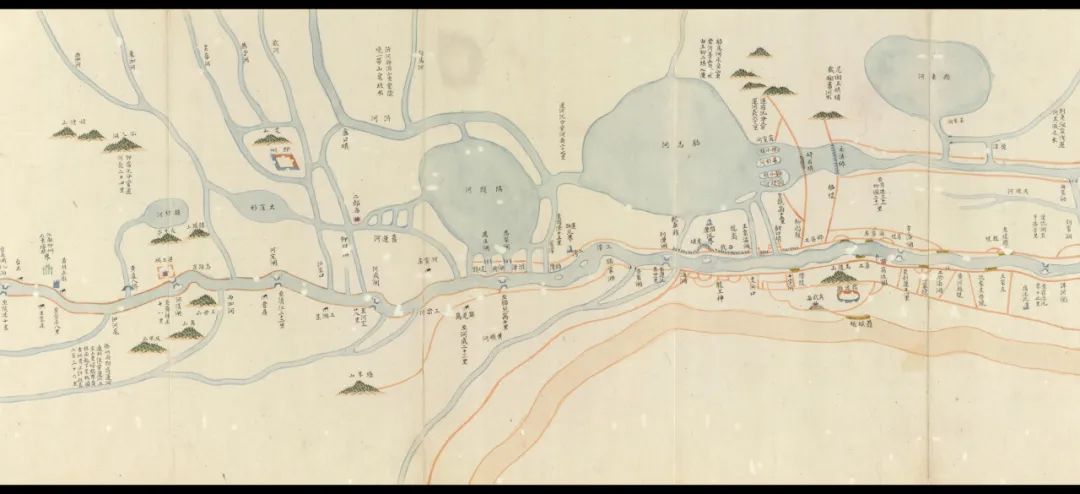

名称:大运河图卷

外文名称:Map of the Grand Canal

作者:佚名

创作时间:清康熙41年前后(1702年前后)

大小:51×944cm

材质:绢本设色

收藏机构:大英图书馆

艺术时期:清代

图题《运河图》,全图由右向左展开;右起于京师,左抵杭州,全图卷收于钱塘江杭州湾外海,为唐宋以来京杭大运河的全部行程。全图不注比例、图例;方位不固定,但始终以运河向北航行的左岸为上方。全图以传统形象描绘运河两岸的自然及人文地理环境,其中包括行政区划、河运水道工程、堤垻、涵道闸门、桥梁及山峦。黄河、长江与运河交会处,河运工程描述详细并加注记;河道也以不同颜色标示:长江水面浊浪翻滚气势磅礡、黄河水道蜿蜒宛如黄色巨龙、运河与其他河道均敷以浅草绿色、图中山峦颜色则以蓝、绿相间设色。图中多处文字注记,大部分为河道工程旁说明工事情况,其他则注记黄、运河道支流的源流始末。

图中对于河事工程,作了简单的说明,是全图另一项明显特色;加注文字多项为张鹏翮(1649-1725)任河督后呈上应修河事的相关工程(《行水金鉴》,卷53,《河水》)。康熙41年(1702),张鹏翮上呈:“河工一事,每廑睿虑,亲临阅视,洞悉原委,宸衷独断,区画精详。拆拦黄坝以通海口;筑挑水坝,开陶庄引河,以导河北行;培高堰,筑六坝,以束淮敌黄;挑张福口、裴家场、张家庄等引河,以畅淮流;修归仁堤,以节宣睢水;塞时家马头,以杜黄水旁溢;开王家营减水坝,挑盐河,以泄黄淮涨水;凿戚字堡诸引河,逢湾取直,以分水势;杜邵伯更楼诸口,修运河两岸排桩;濬深运河,改修中河,以利漕运;疏人字芒稻河,泾涧诸河,以泄运河涨水。挑海沟、虾须等河,以泄下河积水;建高邮、南关、车逻诸滚水坝,以资蓄泄。工程次第完毕。今岁伏汛,黄淮并涨,逾月不消,水势大过35 年(1696),而堤防保固,海口通畅,运道深通,民获耕获,黄童白叟,感戴圣恩,欢声如雷,洋溢原野。此皆我皇上神谟睿虑,上与天通。烛照于事前,符验于事后。用能臻地平天成,万世永赖之鸿休伟绩”(《皇明经世文编》,卷379,《河工告成疏》)。比对《疏》与图中各图说,似乎都在评断康熙中期以后的河事工程。判断本图或绘于康熙41 年前后。

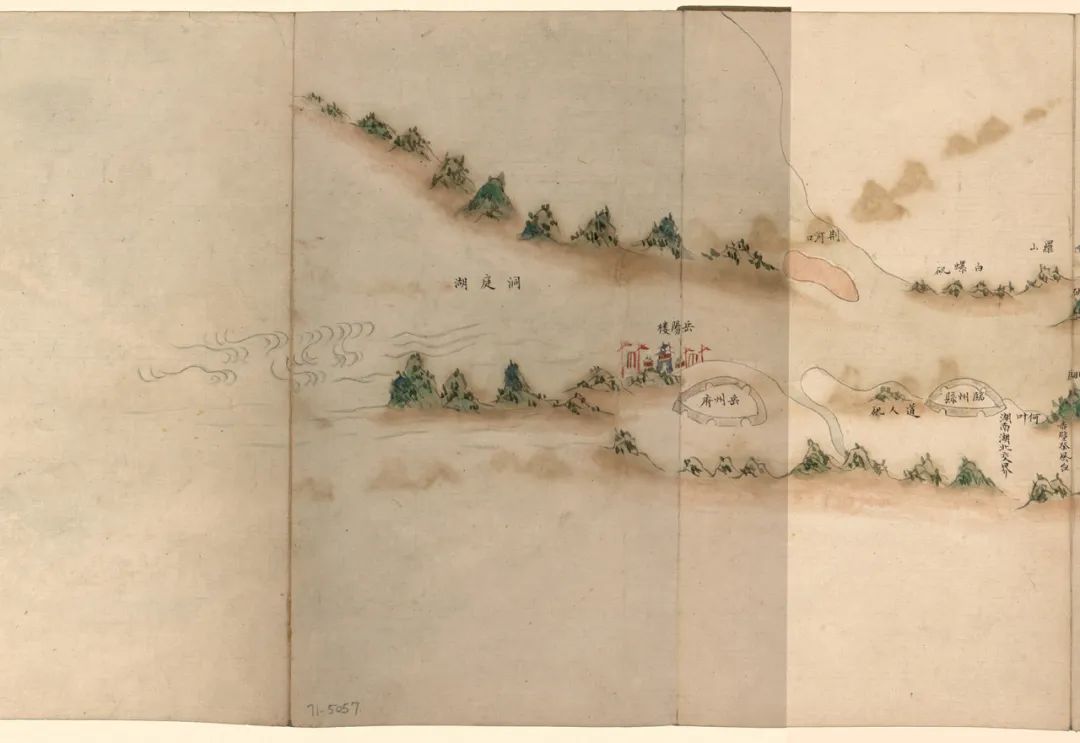

名称:全漕运道图册

外文名称:Map of the Grand Canal water course

作者:段必魁

创作时间:光绪十年(1884年)

大小:长卷:20x660cm;呈送折:20x12cm

材质:纸本设色

收藏机构:华盛顿国会图书馆

艺术时期:清代

图题《全漕运道图》于全图摺封上,图题下落款“光绪甲申(十年,1884)仲春 段必魁谨绘”;段必魁清史无传,生年不详,仅知光绪十五年(1889)任襄阳卫守备,二十二年(1896)病故;为生前最后职务(参:台北故宫博物院藏,军机处档:139154 附件)。全图自右向左展开,方位北在图右、南在图左。图中运河从北京到杭州西湖附近及黄河、长江与运河交会河段的相关地区、瓜州运口以西至洞庭湖长江段。其间对于京杭大运河所经之处的描述较为完整,另描述长江沿岸的景致;全图只标示地名,而无其他文字的说明。图中以山水画法描绘大运河沿线的地理景观、堤垻、闸桥、城镇、村庄、寺庙建筑;山形的呈现细腻,各具形象;州、县城亦以不同形状表示;山东省黄河、运河与清河交汇之处的闸垻运道描绘尤为细腻。但全图以摺装、长幅的形式表现,因此图面上的地理位置与实际状况,无法精确。绘制的目的或为表现漕运的水运道路,故运河闸口注记特别清楚。在黄、运、洪泽湖交汇之处的河道工程,描绘详细;长江河道中特殊的沙洲地形,在图上亦清楚注记。

咸丰五年(1855),铜瓦厢河决,黄河回到山东出海;据《山东通志》载:“是年河河南铜瓦厢,冲山东运堤,由张秋东至安山,运河阻滞;值军务未平,改由海运。于是河运废弛十余有年”(引自:《再续行水金鉴》《运河二十九》)。自此运河中穿张秋。直至光绪七年(1881)山东巡抚周恒祺(1824–1894,字子维)奏请“八里庙黄运口门,因上游水势来源微弱,拟将运口改在陶城埠”(参:《再续行水金鉴》卷一○八《河水》);图中运河仍行八里庙,陶城埠未标示。判断本图系以光绪七年以前的漕运资料绘制。

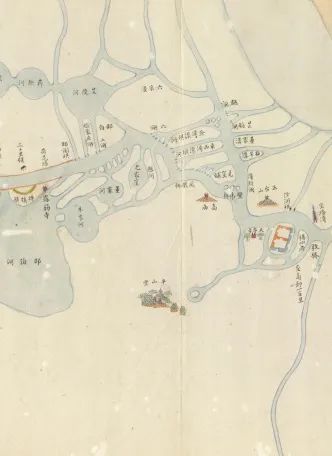

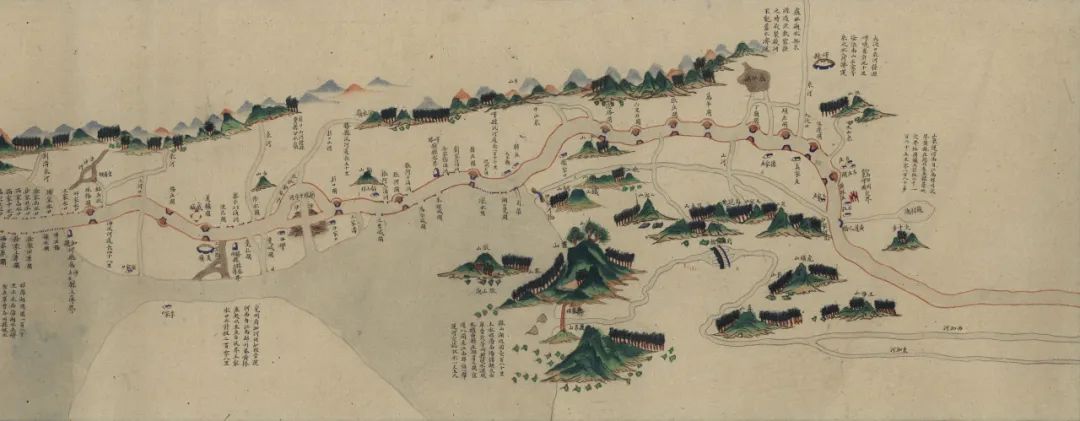

名称:山东运河全图卷

外文名称:Complete map of the Grand Canal in Shandong Province

作者:佚名(清)

创作时间:光绪三年(1877年)至光绪十二年(1886年)

大小:31x326cm

材质:纸本设色

收藏机构:华盛顿国会图书馆

艺术时期:清代

本图坐标运河东岸为上,图卷由右(南)向左(北)展开;图中说明“山东运河南自江南邳州交界黄林庄起,北至直隶景州交界柘园镇止,共计一千一百二十五里零一百八十步”。全图以披麻皴法青绿设色绘制山峦、以立面形象绘制城池、关口及营汛;河道则平面叙述。图中详细标示城镇、山峦、河湖、闸桥、堤垻、涵洞;另黄河河段以黄色描绘,以区别其他河流。文字说明配合图卷展开,详细注记分段管理运河的官署管界、河程、沿途补给运河水源的河流分支、水利工程的事迹及河官分段管理范围与里程等。

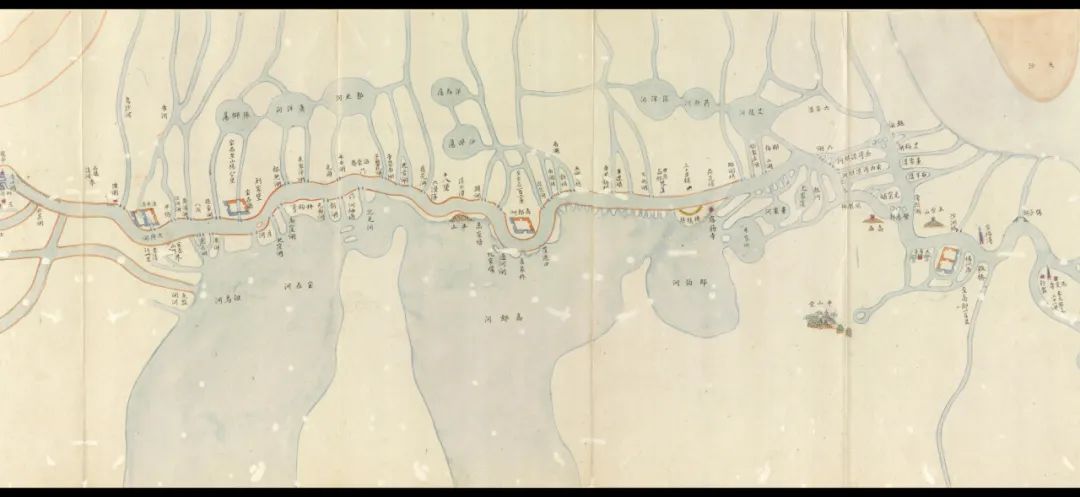

名称:江苏至北京运河全图册

作者:佚名

大小:长卷(全卷):24.1x543.5cm;呈送折:24.1x13cm

材质:纸本设色

收藏机构:华盛顿国会图书馆

艺术时期:清代

《江苏至北京运河全图》由一张长条形纸张折叠成类似手风琴的折页组成。它有21个折痕,每个折痕高24.1厘米,宽13厘米。开头的标题是用墨手写的,书法采用官方的楷书风格。该作品印制于清朝(1644-1911年),但作者和出版日期不详。左边的三行题记表明,该作品是在庚戌年(中国农历60年循环中的一个连续编号系统)八月购得,并在城门附近的店铺进行了修复。此外还有几个印章印记,其中包括一个带有杜姓的白文方印,一个带有“福安”名字的朱文方印,以及另一个带有“杨建新”名字的白文印章。这些印章很可能标识了作品的早期所有者。

画作的主题是京杭大运河,是世界上最长的运河或人工河流。自隋朝(581-618年)以来,大运河促进了中国城市中心日益增长的经济市场。从唐朝到清朝,京杭大运河成为了中国南北之间的主要动脉,对于将粮食和其他商品运送到北京的重要通道。便捷的交通也使得皇帝能够带领巡视团前往中国南方。在清朝,康熙和乾隆皇帝共进行了12次南巡,除了一次之外,每次均到达了杭州。这幅画在前端和尾端都有损坏,并且缺少了长江下游以南的部分。这里展示的是从江苏省武进县附近的凌口镇开始的运河,蜿蜒向北,直到山东省临清州的边界。地图显示了运河与黄河的交汇处,但并未显示它到达北京的部分。画作以精细的细节绘制,清晰地标出了支流、湖泊、山脉、森林、城市、桥梁、寺庙、塔、寺庙、运河闸门、堤坝、沙滩、水闸,以及各点之间的距离。一些支流被描绘得如此密集,以至于它们看起来像蜘蛛网。这种印刷地图非常罕见。

<< 滑动查看

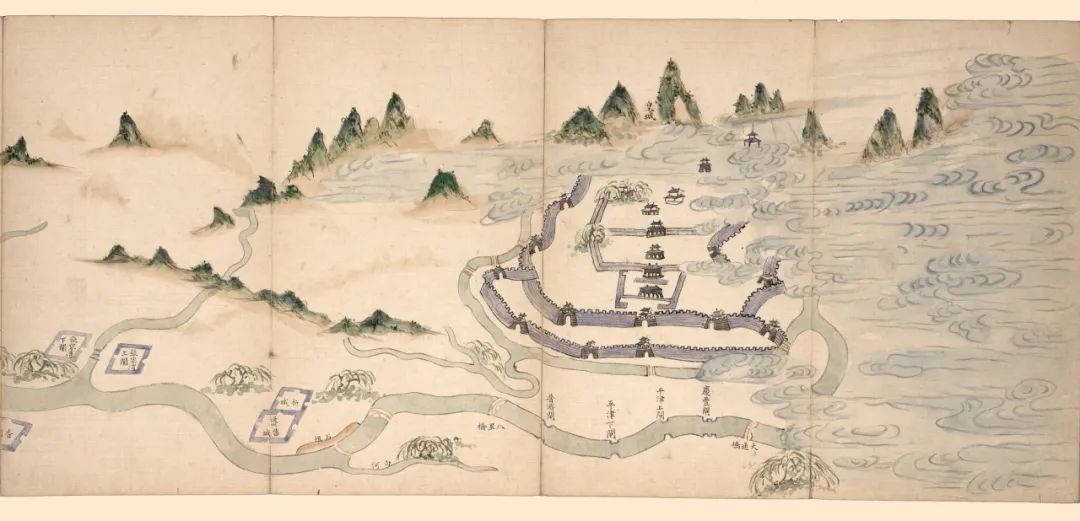

名称:大运河地图(从北京至长江)卷

外文名称:Map of the Grand Canal from Beijing to the Yangzi River

作者:佚名(清)

创作时间:18世纪晚期或19世纪早期

大小:画心:55.6×932.2cm;全卷高度:81.9cm

材质:绢本设色

收藏机构:大都会艺术博物馆

艺术时期:清代

管理中国复杂的河流、运河和灌溉系统网络一直是其统治者长期关注的问题之一。从十四世纪开始,大运河就成为从江南富裕农业地区向北方首都北京输送粮食的大动脉。同样重要的是来自黄河和其他流经运河的河流水系的持续洪水威胁。满清时期(1644-1911),康熙(1662-1722 年在位)和乾隆(1736-95 年在位)皇帝在定期巡视帝国时都亲自视察了该地区的水利管理措施。

该地图沿着京杭大运河从北京附近向南至长江的路线。在艺术上,它介于现代地图记录和二十世纪之前中国普遍使用的更具图形化的地图制作方法之间。虽然大多数元素都是示意性渲染的,但紫禁城、长江以及某些山脉和地形特征的图像都是以图形方式处理的。所有的河流、运河、水坝、闸门、堤坝和集水盆地以及位于运河附近的城墙城市和重要城镇都被描绘和标记。整个水利系统的关键是黄河、淮河与大运河的交汇处。根据记录的黄淮交汇处和其他地区的地形变化,地图的内容可以追溯到1737年至1761年期间。

PART 2

百舸争流

运河的舟楫,南来北往,承载着历史的沧桑与岁月的沉淀。它们不仅是水上交通的工具,更是连接不同地域文化的纽带。在运河两岸,古老的城镇和村庄见证了无数商旅的往来,也孕育了丰富的民间故事和传说。本模块通过6件艺术作品来展现运河之上漕船、客船、货船等不同船只的形制。

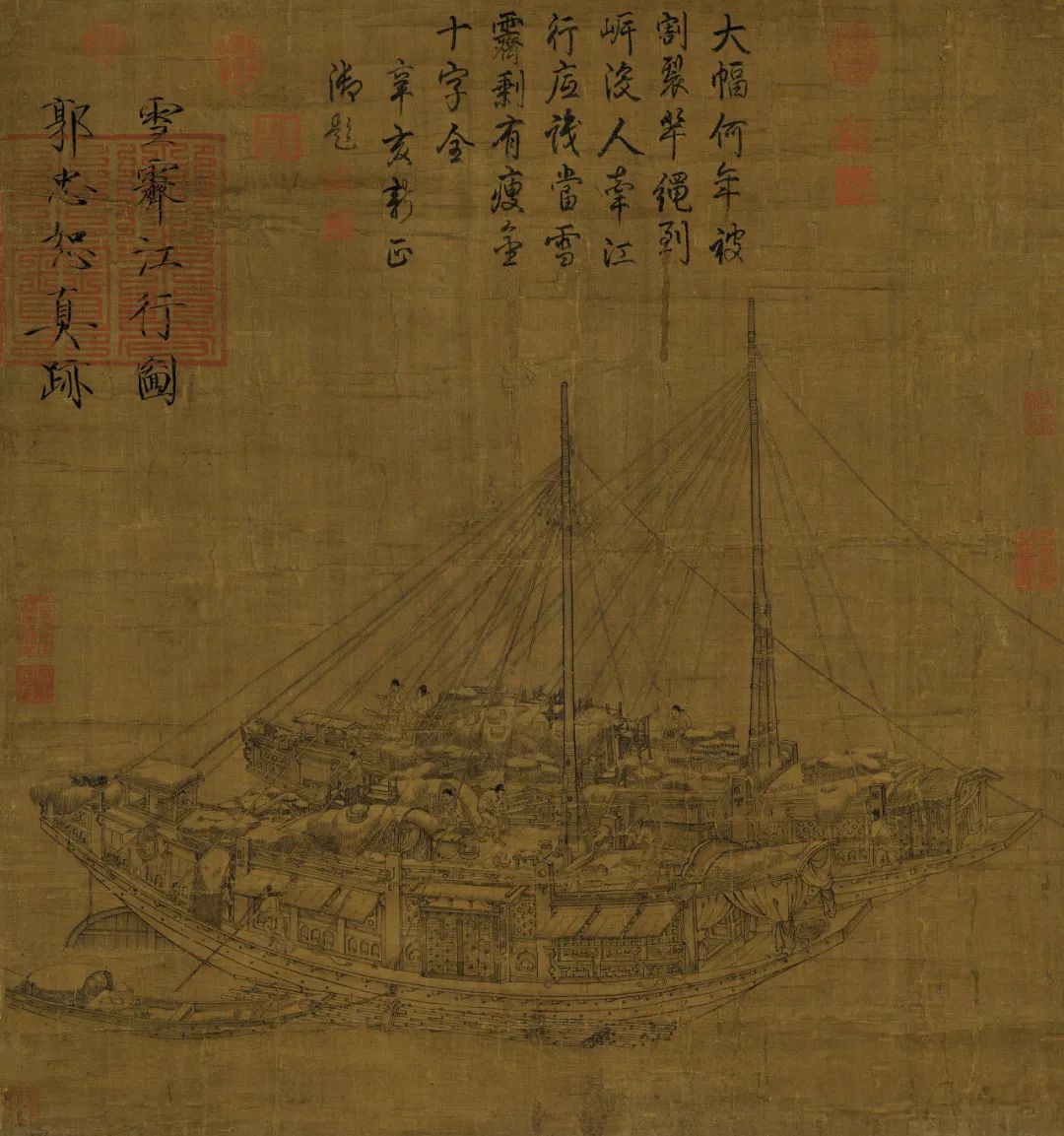

名称:雪霁江行图轴

作者:郭忠恕

大小:74.1x69.2cm

材质:绢本设色

艺术时期:宋代

《雪霁江行图》绘雪后两艘巨型楼船在江边行进。画作对船只的结构和船上的各种物品进行了详尽而精确的描绘,包括门、窗、舵、桅、杆、长绳等,每一个细节都刻画得栩栩如生、细致入微。此外,画中还展现了众多工人忙碌的身影,他们各自处于不同的工作状态,生动地展示了船上的生活场景。此图无款识,传为郭忠恕所绘,有宋徽宗题“雪霁江行图郭忠恕真迹”十字,上铃"御书之宝”一玺。

▼ 请横屏观看

名称:宋代 张择端 清明上河图卷

作者:张择端

大小:24.8x528.7cm

材质:绢本设色

收藏机构:北京故宫博物院

艺术时期:宋代

《清明上河图》全图共绘二十余条船,包括漕船、客船、货船等不同的形制。

运粮船

上图为一艘停泊在汴河码头的运粮船。汴河不仅是沟通北宋政治与经济重心的运输大动脉,也是当时汴京日常生活的生命线,城中所需粮食、蔬菜、木材等多靠河运进行。

▼ 请横屏观看

名称:千里江山图卷

作者:王希孟

创作时间:北宋

大小:51.5x1191.5cm

材质:绢本设色

收藏机构:北京故宫博物院

艺术时期:宋代

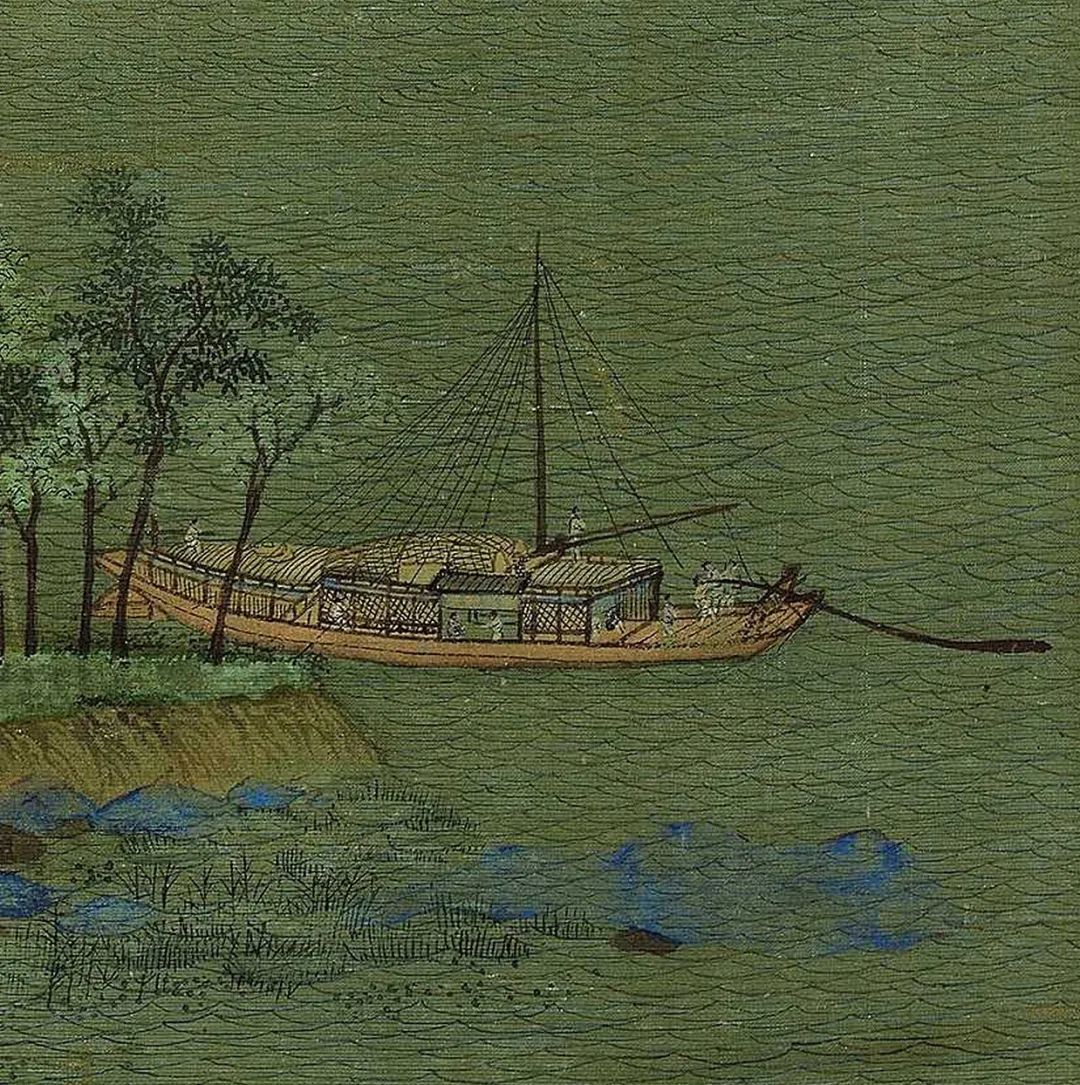

中小型商船

舟楫在《千里江山图》中是细节中的点缀,大者盈寸,小者两三分,但并不随意,都是当时所用的样式,且船夫、艄公、渔夫、客商、游人角色分明,情境具体。此为一可跨江河湖的中小型商船,正在橹的助航下缓慢进港。

▼ 请横屏观看

名称:长江万里图

作者:夏圭

大小:26.8x1115.3cm

材质:绢本设色

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:宋代

此画是一幅长超过11公尺的手卷,画卷的前半段,以接近平视的角度近景特写岩块、林木,以及江行的舟船,表现长江三峡险峻和波涛汹涌的景观;后半段则是以俯视和远观的角度描绘江面上的活动,以及沿途所见秀丽的景色。从逼近观者的景物,转换到辽阔空旷的视野,这种构图的方式具有戏剧性的效果。

木船

图中出现了长江上游较早的木船。

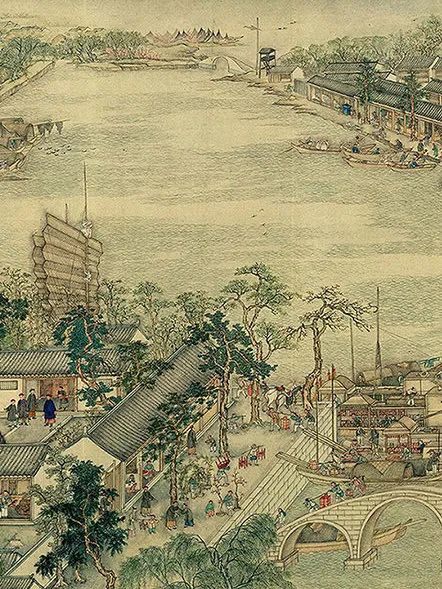

名称:运河揽胜图卷(局部)

作者:王素

大小:90×174cm

材质:纸本设色

作品类型:中国绘画

收藏机构:扬州双博馆

艺术时期:清代

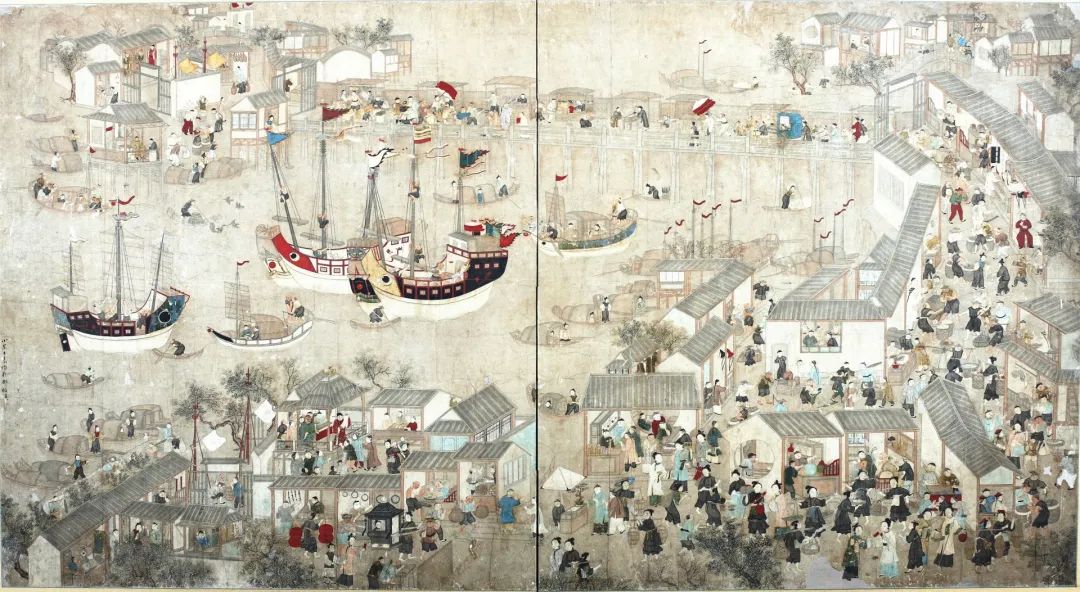

“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”扬州的繁华让人心驰神往,留给子孙后代不少佳句名篇。清代画家王素绘制的《运河揽胜图》就给扬州的邵伯码头留下了极为珍贵的真实场景。

《运河览胜图》是扬州博物馆的镇馆之宝,被誉为扬州的《清明上河图》。画面分为水、陆两部分,从繁忙的河运到岸上的市民生活,画家皆做了生动描绘。

我们能够看到运河上有着不同颜色的船,其中最显眼的要数三艘三只桅杆的彩色大船,分别为黄首黑尾、红首白尾、青首黑尾,这是根据所运载的货物不同来区分的,比如黄首黑尾的船就是运送粮食的。

邵伯码头,作为大运河上最为古老的一段,其历史可追溯至春秋时期。吴王夫差北伐齐国时,开凿了邗沟,实现了江淮的连通,并连接了众多湖泊,邵伯湖的前身——武广湖,便是其中之一。东晋时期,谢安在此筑埭,为民众带来了福祉。当地人为了表达对他的感激之情,将他与辅佐西周王室的召公相提并论,并将此地从甘棠更名为邵伯。到了1853年,太平军攻占了扬州城,画家王素携家眷迁至附近的邵伯码头,有感于此地的繁华,绘制了《运河览胜图》。

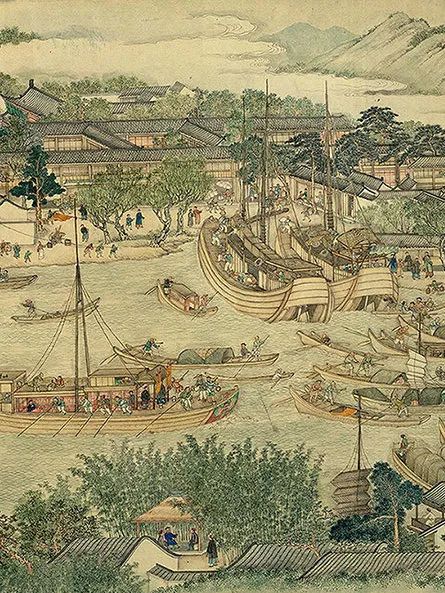

名称:潞河督运图卷(局部)

作者:江萱

大小:41.5×680cm

材质:绢本设色

收藏机构:中国国家博物馆

艺术时期:清代

中国国家博物馆藏有《潞河督运图》长卷,据藏者考证是乾隆间江萱所画。画卷描绘了潞河尾闾天津三岔河口一带的漕运盛景和民俗民风。纵观全图,大气磅礴,流水行云,整幅画面以督运官舫为线索,以盐坨春季开坨为核心,向左右两侧展开。用细腻的写实手法描摹了自钞关浮桥到海河紫竹林村约十余里的两岸景物。

▲《潞河督运图》中的漕舫

《潞河督运图》中绘有各式船只,其中有一艘引人瞩目的华丽船只,为督粮官所乘坐的督粮船,该船即是漕舫。

PART 3

运河风光

京杭大运河贯通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,从南端的杭州延伸至北端的北京,穿越浙江、江苏、山东、河北四省及天津、北京两市,贯穿了18个城市(杭州、嘉兴、湖州、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、淮安、宿迁、徐州、济宁、泰安、聊城、德州、沧州、天津、北京)。这些城市因运河而繁荣,见证了历史上无数的商贸往来。本模块通过古画与照片的今昔对比,带领观者感受运河千年的风光。

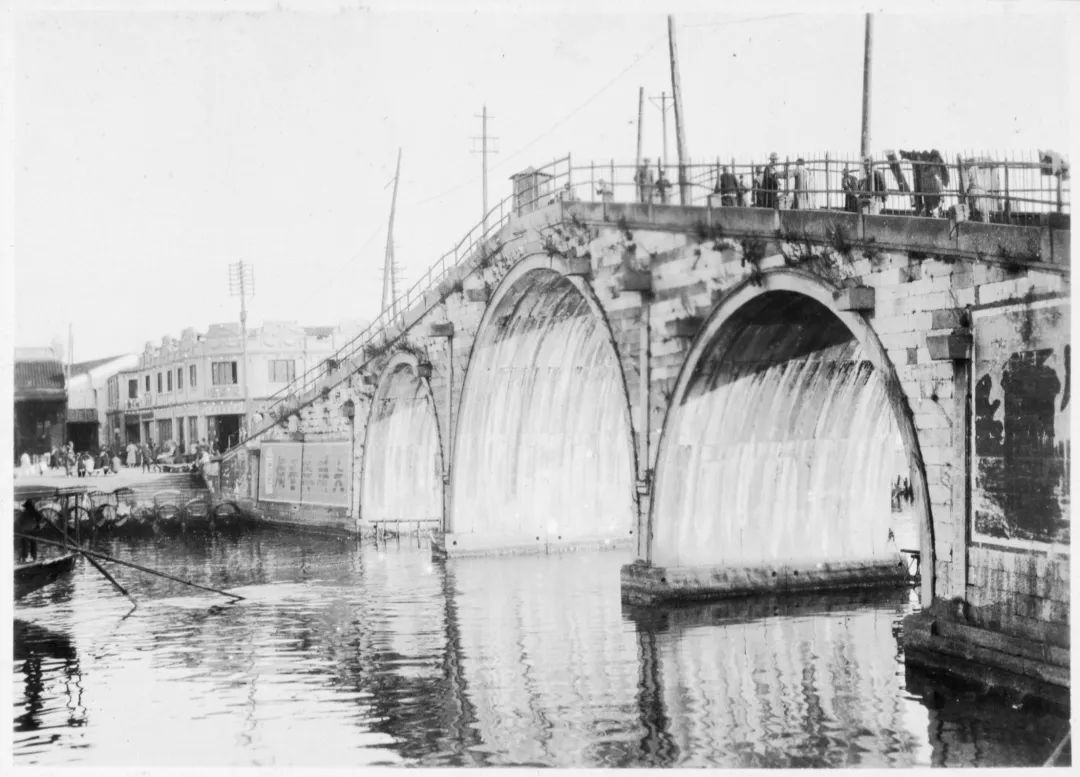

京杭大运河最南端的拱宸桥位于中国浙江省杭州市拱墅区北端,是杭州城区现存最大的石拱桥。拱宸桥东西横跨大运河,是京杭大运河到杭州的终点标志。

浙江省杭州市拱宸桥,约1937年,《亚细亚大观》图集

拱宸桥西北侧视图

拱宸桥航拍(自东南往西北)

拱宸桥南侧远景

名称:南巡纪道图卷

作者:徐扬

大小:28.5×1930cm

材质:纸本设色

收藏机构:私人收藏

艺术时期:清代

《南巡纪道图》笔触轻松,文人画气息浓郁。此卷近乎覆盖乾隆南巡全程,像是合并整套《乾隆南巡图》的简易版。除了德州的一段河面,画中大运河流程久长,从台儿庄一直绵延到苏州。这段景物移天缩地,把江南城邑及附近名胜剪裁在一起,山林的意境格外悠远,令观者的目光畅意驰骋于运河上下。

名称:清代 钱宝山 运河风光图卷

作者:钱宝山

大小:34.8x1282.1cm

材质:纸本设色

作品类型:中国绘画

收藏机构:私人收藏

艺术时期:清代

本幅近十三米长的画卷精细入微地描绘了曾为京杭大运河枢纽之清江浦一段。清江浦,今属江苏淮安市管辖,开凿于明永乐十三年(1415),时陈瑄总理漕运,为避开淮河山阳湾风涛之险,导水由淮安城西管家湖至鸭陈口入淮,命名为清江浦河,河上建移风、清江、福兴及新庄四道节制闸,清江浦河与淮扬运河一起,被称为“里运河”。之后数百年,南河总督、清河县城先后迁至清江浦,再加上其“南船北马,九省通衢”的交通要冲地位,原本藉藉无名的清江浦发展成为“侨民宿贾,巨室鳞次”的通商大埠,于乾隆年间达到全盛。其与淮安府城为核心组合的两淮城镇群“漕舟云集,贡艘星驰”,与扬州、苏州、杭州并称为“运河沿岸四大都市”。

康熙首次南巡(1684)后,清江浦新庄闸一线运河得到整治,漕运带来的繁荣持续到嘉庆。道光五年(1825)黄河大水,淤泥冲入里运河,清江浦至高邮二百余里,粮船衔尾停泊,皆陷入泥沼。翌年清政府把江南漕粮改由海运,漕运从此式微,清江浦乃至淮安也由繁华走入衰退。

本幅所写应为清中漕运盛时的清江浦,确切乃山阳与清江界往北,清江闸口至新庄闸口方向一段。

展卷视之,观者如乘坐直升机沿运河岸飞行,将两岸水色风光、市井百态尽收眼底。全幅结构浩繁,场面宏大,举凡水波、舟船、民居、祠堂庙宇、官衙、谷仓、戏台、树木、牲畜乃至官、兵、民各色人等,皆处理安排妥贴,栩栩如生。整卷长逾数丈,然寸寸皆一丝不苟,段段都有精彩之处。若非经年写生累积素材,再深思熟虑取舍剪裁,必不可得。

张择端以《清明上河图》开启世俗风情画传统,这一传统沿至清代,因统治者重视绘画的纪事功能,由煌煌巨制《康熙南巡图》而滥觞,形成清代世俗风情画的模式。《运河风光》图卷的出现,让这一类别更加丰富多样。与后期御制画作往往流于刻板、程序化不同,韫泉笔下更具生活气息,用笔设色灵动多变、有醇厚苍浑之致,在丰富的艺术表现下,为历史与社会学保存了第一手视觉资料。

<< 滑动查看

名称:姑苏繁华图

作者:徐扬

大小:35.8x1225cm

材质:纸本设色

收藏机构:辽宁省博物馆

艺术时期:清代

《姑苏繁华图》巧妙地把运河水路设计为全卷的线索——画幅自右及左串联着胥江、护城河与山塘河等大运河的组成部分。“苏州以市肆胜”,徐扬对水乡风光的刻画显然受到明代以来流行的《清明上河图》系列的激发。在吴门画手笔下,宋本《清明上河图》所见汴河早已被替换成江南运河,而东京市井自然也转换为苏州市集。

《姑苏繁华图》前段介绍胥江沿线的山水和市镇。胥江源自春秋时期,沟通苏州城和太湖,于胥门外汇入大运河主线。画卷从灵岩山开始,经木渎镇,绘至石湖、上方山等地,其间点缀耕织、渔樵等场景,营造出一片田园乐土。中段以蜿蜒的苏州城西墙映衬护城河,重点在万年桥与阊门。万年桥在胥门北侧,体量宏大,构造美观,阊门是当地运河空间里首要的水陆连接点,这两处景观也是苏州桃花坞年画的经典意象。后段聚焦七里山塘,以虎丘压轴。画内商铺、酒家鳞次栉比,画舫、游人络绎不绝,尽显升平气象。《姑苏繁华图》所见大运河交通状态极其繁忙,主航道上密布大小船只以及木筏、竹排,由此可见水运对古代社会的重大意义。

1751年至1784年乾隆先后六次南巡,其大致行程是:在北京故宫过完农历新年后出发,陆路经过今天津、河北、山东等地,到达江苏淮安后乘船南行,这一路线基本与京杭大运河重合。

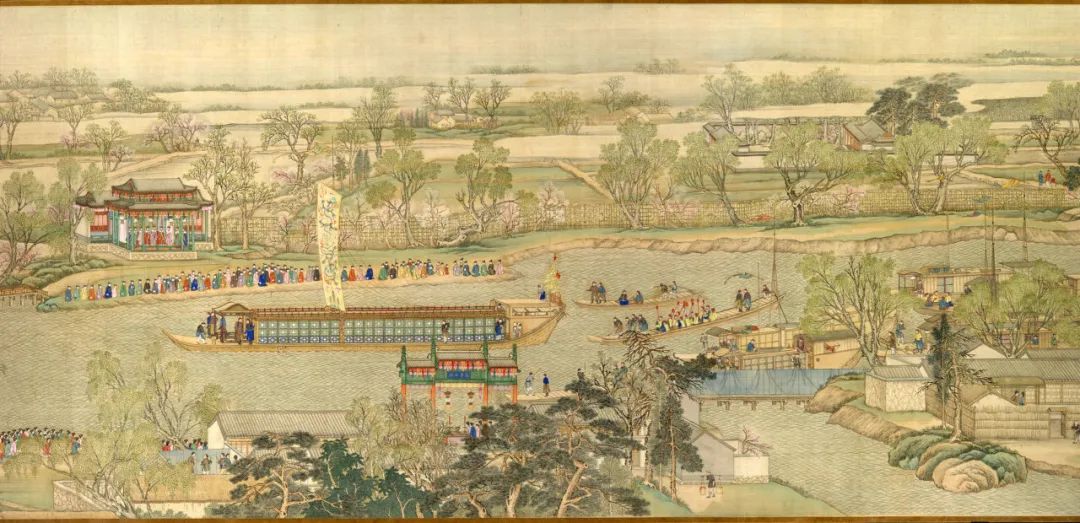

名称:《乾隆南巡图》第二卷 过德州

作者:徐扬

大小:25.48x650.74cm

材质:纸本设色

收藏机构:中国国家博物馆

艺术时期:清代

德州,位于黄河下游冲积平原,是山东的西北大门。北依北京、天津,南接济南,西邻河北省,东连滨州、东营。历史上的德州是京杭大运河漕运通道的一个重要码头。作为南北文化交流、交通之要地,自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称。

名称:《乾隆南巡图》第四卷 黄淮交流图

作者:徐扬

大小:66.8x1096cm

材质:纸本设色

收藏机构:中国国家博物馆

艺术时期:清代

此卷为乾隆南巡时的第四站“阅视黄淮河工”。绘江苏淮安府(今江苏淮安),乾隆皇帝渡过黄河后,当日和次日视察黄河、淮河、运河和洪泽湖四大水系汇合处险要工程的场景。

名称:乾隆南巡图 卷六 驻跸姑苏

外文名称:The Qianlong Emperor's Southern Inspection Tour, Scroll Six: Entering Suzhou along the Grand Canal

作者:徐扬

创作时间:1770年

大小:68.8x1994cm

材质:绢本设色

收藏机构:大都会艺术博物馆

艺术时期:清代

全图以中国画传统的写实手法描绘了南北城乡的风情世态,黄河、淮河、运河、长江,西湖、南湖等锦绣河山的壮丽风貌,同时描绘了乾隆初下江南,省方问俗、察吏安民、视察河工、检阅师旅、祭祀禹陵和游览湖山名胜的情景,真实反映18世纪中叶中国政治、经济、文化的社会风貌,堪称绘画杰作。

乾隆自二月十七日离金山,行经镇江府城、丹徒、丹阳、常州府城,到无锡县城,游秦氏寄畅园、惠山寺,于二月二十日御舟驻跸无锡县北望亭。二十一日,御舟启行,通过湖桥,进入苏州府长洲县界的南望亭镇,本卷即于此开始。

京杭大运河 2021年苏州段上的货轮(2021年11月于何山桥上拍摄,图片东侧为苏州市枫桥风景名胜区)

名称:合画水程图(一)册(三十三开)

作者:钱榖、张复

创作时间:明神宗万历二年(1574年)

大小:本幅:23.2x37.7cm;后副叶:23.1x37.5cm

材质:纸本设色;后副叶:纸本墨笔

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:明代

《水程图》册是由王世贞策划的山水巨构。此作由钱穀与其弟子张复共同绘制,描绘王世贞宅邸小衹园至北京通州沿途地景84开(分三册装),是目前仅见的一例表现大运河全线的明代绘画作品。

名称:合画水程图(二)册(二十八开)

作者:钱榖、张复

创作时间:明神宗万历三年(1575年)

大小:25.1x38.4cm

材质:纸本设色

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:明代

名称:合画水程图(三)册(二十五开)

作者:钱榖、张复

创作时间:明神宗万历三年(1575年)

大小:25.1x38.4cm

材质:纸本设色

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:明代

84开图像连成了近乎完整的大运河之旅,作品本身是运河行程的再现,也是对运河之旅的纪念。

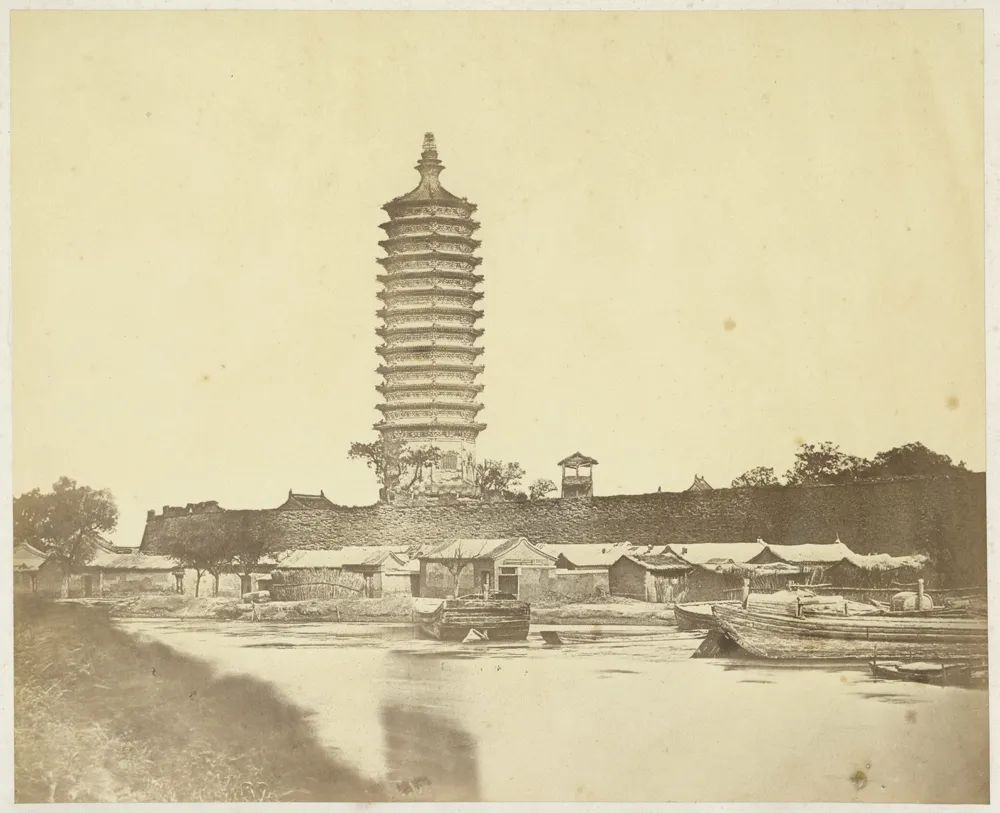

名称:合画水程图(三)册(二十五开)之二十四 通州

作者: 张复 钱榖

创作时间:明神宗万历三年(1575年)

大小:25.1x38.4cm

材质:纸本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期:明代

第二次鸦片战争末期,随军摄影师费利斯·比特于1860年拍摄的通州燃灯塔,被认为是在通州拍摄的第一张照片

19世纪末,北京通州大运河段停泊的船只

名称:清代 黎芳 1879年 北京通州大运河段

创作时间:1879年

大小:20.5×29cm

材质:蛋白照片

收藏机构:私人收藏

艺术时期:清代

通州为京杭大运河北起点。此摄影作品为中国摄影史名家黎芳拍摄的“通州大运河”,系其北京系列的第840号,当属最早地记录下1870年代大运河北段通州漕运码头繁荣的照片之一,也是其北京系列的第一张照片。

结语

运河题材的艺术图像作为理解运河历史状况的直接和形象资料,承载着无法被文字史料所替代的独特价值。本次展览通过展示舆图、绘画作品及摄影作品,对运河题材的艺术图像进行解读,旨在复原京杭大运河的人文景观与漕运图景,从而为世界文化遗产京杭大运河的研究与保护提供生动且坚实的历史证据。

这些图像资料不仅记录了运河的历史变迁,也反映了社会经济的发展和人民生活的演变。通过这些珍贵的图像,观众能够直观地体验到运河沿岸的市井生活、商贸活动以及文化交融。展览所呈现的图像资料,覆盖了从古代至现代的多个历史阶段,它们不仅为研究者提供了丰富的研究素材,同时也为普通观众打开了了解和体验运河文化的窗口。

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑

[ 文/编 《弘雅书房》

编辑部:林嘉琪 ]

官方网站:www.artlib.cn

合作请加微信:linjiaqi1063

欢迎评论区留言

每一个好看 我都认真当成了喜欢~~~

返回顶部

返回顶部