发布时间:2024-11-06作者:来源:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

中国人的色彩观念与五行学说密不可分,五色审美观是汉族传统文化中最重要的审美观之一,它的形成离不开五行学说的影响。五行学说将世界万物分为五种元素,而这些元素的特性与色彩的属性存在关联。因此,五色审美观成为了中国汉族文化中的一个重要组成部分。但要完整地理解这个问题并不容易,需要追溯到一直为古今学者所关注的“五行说”的起源问题。

五色体系的形成

中国古代对五色的崇拜可以追溯到殷商时期,并有文字记载。在周代,专门管理染织的官员已经存在。然而,完整的五色体系及其演变则是阴阳与五行学说合流后产生的结果,大约形成于战国和秦汉时期。

对先秦描述色彩的词进行系统的整理后,总结出先秦用来描述色彩的颜色词一百二十七种。根据字义,可以将这些颜色词分别归入黑、白、青、赤、黄五个大类中。

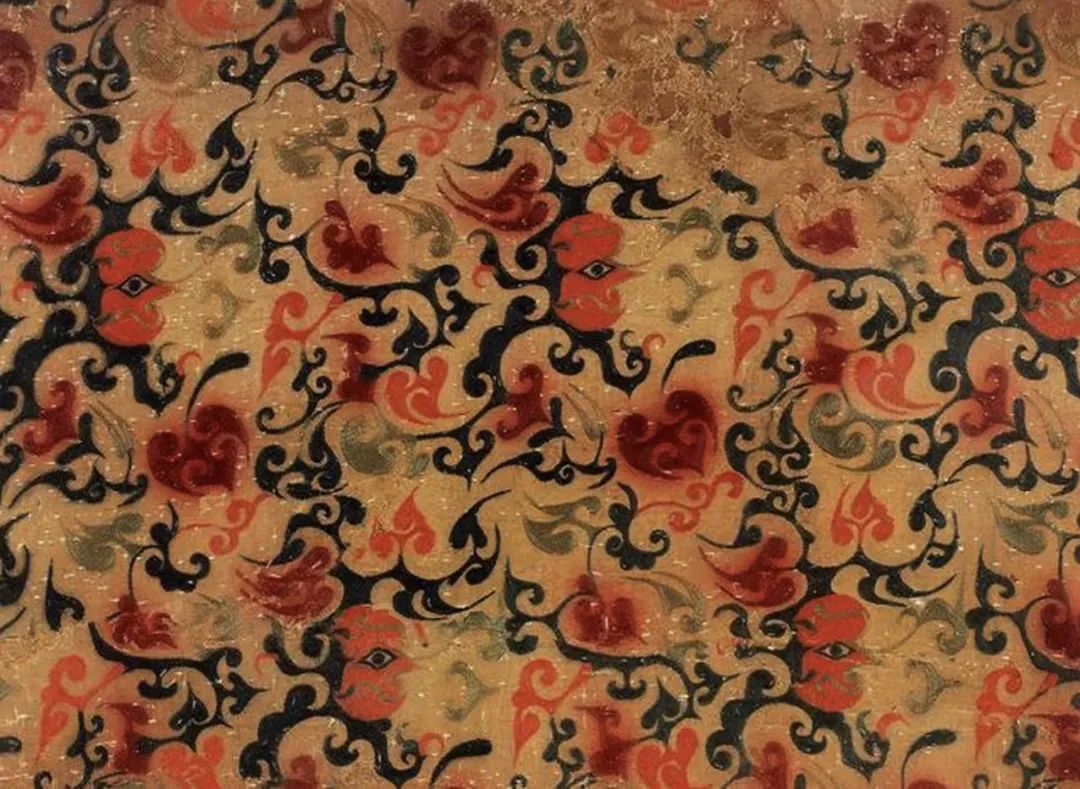

长沙马王堆一号汉墓出土的丝织品“乘云绣”

“乘云绣”上的云色有四种,因年代久远,色彩褪去,加上与底色相混,因此出土后的“乘云绣”呈现的是黑色、绿色、橘色、暗红色,但原本的色彩应为五色祥云。

根据文献和出土材料,随着西周礼制的建立,色彩在祭祀系统中就已经被区分为不同的等级,纯色是高等颜色,杂色是低等颜色。

秦汉时期,人们普遍认为世界上的一切事物都是由阴阳五行相互作用而成。这种哲学思想对色彩分类也产生了影响,使得正色和间色这两种颜色被赋予了更为深刻的含义。这种五行观念对色彩分类的影响,使得人们在使用颜色时不仅考虑到它们的视觉效果,更加关注它们所代表的哲学和宇宙观念。此外,五行观念对色彩分类的影响还反映在艺术创作和文学作品中。

例如,在绘画中,画家会运用五行观念来选择和组合颜色,以表现作品所要表达的主题和情感。在文学作品中,五行观念也常常被用来描绘人物形象和情节,表达作品的哲学思想和宇宙观念。

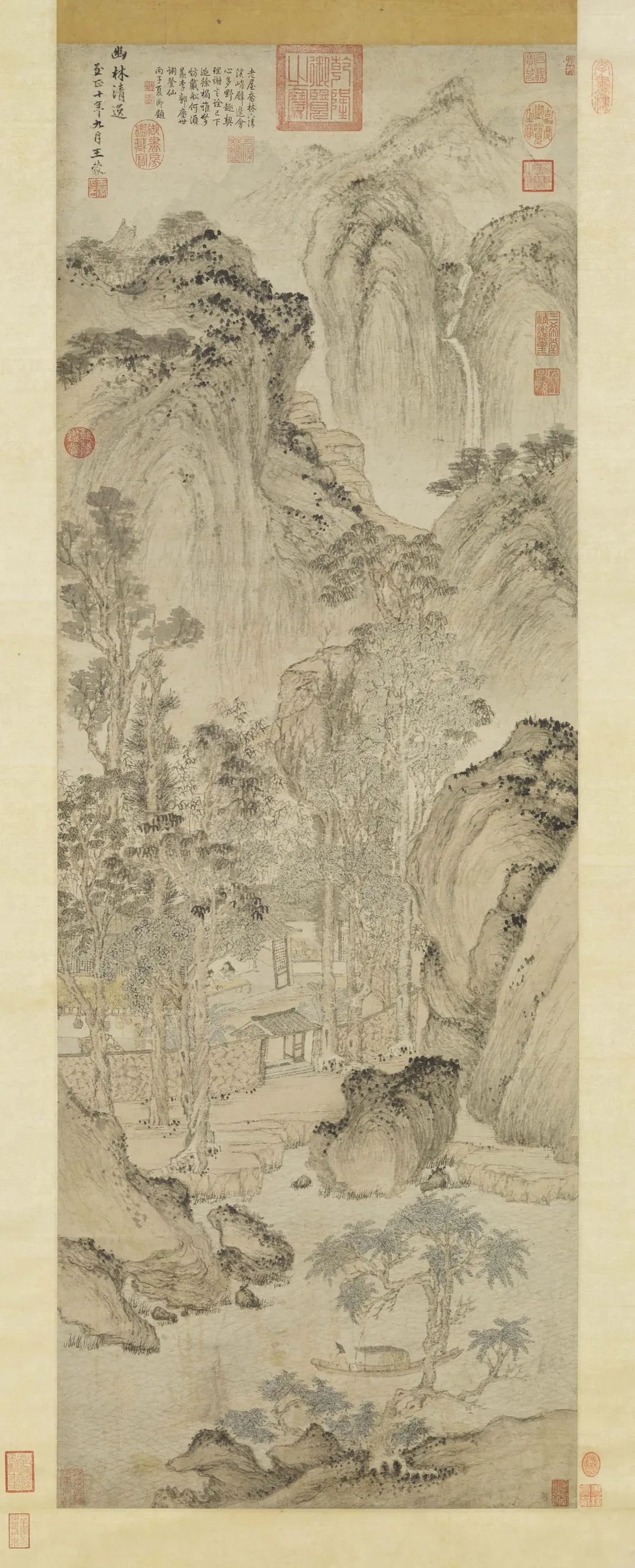

元代 王蒙 幽林清逸图轴

元代 刘贯道 罗汉图轴

上面两幅作品为王蒙所绘山林景致和刘贯道所绘的罗汉,两幅画均设色清淡,给人的第一感觉便是“白”。

“白”几乎充斥了整幅画面,传出画面的是一种远离喧嚣的悠闲静谧之感。

除了将色彩归为五大类,基于以阴阳为根本属性将世界万物划分为两类的理论,色彩也被分为两类,正色和间色。两者的出现与色彩的尊卑联系在一起。

正色包括青、赤、黄、白、黑这五种色彩,而间色则包括绿、红、碧、紫、骝黄这五种颜色。这种分类最早见于南朝梁时期学者皇侃的论述,后来在魏晋时期被广泛传播。

唐代孔颖达在《礼记正义》中对这种分类进行了解释,并且认为正色是指代表天地的颜色,间色则是指其他五种颜色。另一种说法是绀、红、缥、紫、流黄五种颜色,这种说法来自于李善注引用的《环济要略》。然而,前一种说法更为流行,并逐渐成为官方主导的色彩系统。

将五行与皇权、道德及颜色联系起来的这一学说在秦汉时期基本定型,五行衍生出五色,并渗透到各个领域中。

在汉朝时期,这一理论由名儒董仲舒进一步发展并逐步系统化,他主张君权来自于天命,同时以五行论宇宙的盛衰,并指出木、水、金、土、火是组成宇宙的主要物质成分,五行之间相互作用,此消彼长。

在汉代,董仲舒是一位哲学家和政治家,他提出了“天人合一”、“四体不勤,五谷不分”的思想,影响了当时的学术界和社会思潮。在他的启发下,汉代学者广泛运用色彩来表达玄理,并将其应用于史学、哲学、制度、礼仪等方面。

在史学方面,汉代学者运用颜色来描述历史事件和人物形象,表达其思想和情感。

例如,《史记》中就有许多运用色彩来描绘历史事件和人物的篇章,如《封禅书》中用“赤帝、黄帝”来代表中国的君主,用“白帝、黑帝”来代表蛮夷之君等等。

在哲学方面,汉代学者通过色彩的象征意义来表达玄理和哲学思想。

例如,红色代表火,象征着热情和力量,黄色代表土,象征着稳定和沉着,青色代表木,象征着生机和成长等等。这些色彩被运用于道家、儒家等各种哲学体系中,为哲学思想注入了更加深刻的含义。

在制度和礼仪方面,汉代学者也广泛运用色彩来规范人们的行为和礼节。规定了不同场合下应该使用的色彩和服饰,以表达对不同场合的尊重和敬意。

例如,五色绳是汉代官员佩戴的绳索,不同颜色的绳子代表着不同的官职等级,体现了社会等级制度。

他们认为色彩可以表达难以言说的观念、思想和情感,成为了沟通人、神、天的重要手段,因此,色彩在当时的文化中具有非常重要的意义。

汉代 佚名 彩绘陶舞俑

西汉 佚名 彩绘漆鱼纹耳杯

唐代 阎立本 历代帝王图

蜀主刘备着“玄衣纁裳” 的冕服

黑色又称为”玄“

国人的宇宙观、方位观、伦理观及其他哲学观念被融合进了色彩观念中。阴阳五行理论在道家的发展和改造中得到了发扬光大,并衍生应用至数术、修仙、占星、卜居、营造、相地、相人、命理等众多生活领域。可以说,阴阳五行理论融入到生活的各个领域,发展形成包罗万象的巨大思想体系,深刻影响着整个中华民族的思考模式和文化传统,成为中华文明的重要组成部分。

五行与五色

中国传统的“五色论”与古代“五行论”密不可分,后者指的是“金、木、水、火、土”五行元素的学说,而前者则是将五行与五种颜色相对应的理论。这种对应关系深刻地影响了中国文化中的视觉艺术和色彩观念,成为了中国绘画和美学中不可或缺的一部分。

夏商周时期,人们将阴阳五行理论应用于表现自然界的发展和生命循环。在将“五行论”应用于色彩研究时,出现了与之对应的“白、青、黑、赤、黄”五色的美学标准和理论。“五色论”是将“五行论”哲学思想艺术化的产物。

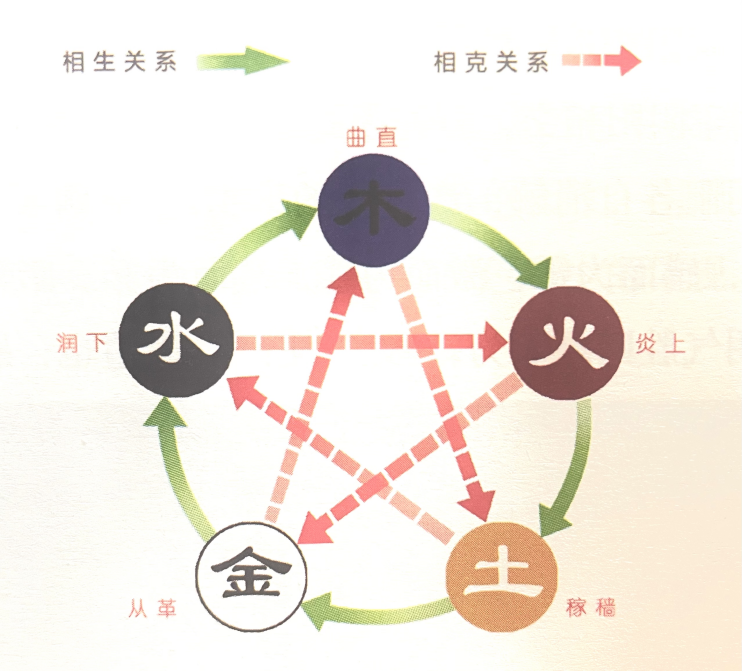

春秋战国时期,阴阳学家的思想观点得到广泛传播。五行学说与阴阳学说相融合,形成了五行相生相克的理论,从而使原本静态的五行开始运转。

据庞朴先生的研究,根据《易传·说卦》的记载,东南中西北和五行的分布与八卦之间存在紧密关系。具体来说:

东南属于木,南方属于火,中央属于土,西南属于金,西方属于金,西北属于水,北方属于水,东北属于木。

战国末期的稷下学宫阴阳学家邹衍提出了“五行生胜”和“五行相胜(克)”的观念,如下图。

五行五色相生相克图(王念制图)

相生说明事物之间相统一的关系,相克说明事物之间相对立的关系。

邹衍提出了“五德始终说”,用阴阳五行的理论解释人类历史,将“五德”与“五行”相结合,“始终”则代表着帝王的嬗代循环往复,无穷无尽。

这样,五行、五德和五色的概念得以全面融合。古代有学者把五行学说与皇权、道德以及颜色联系在一起,认为,依照五行相胜的理论来决定古代王权的更替,只有拥有五行中的某一德才能稳定地坐在天子的位置上,上天也会通过一定的符应来表明这一点。

五色中这种代表一个国家的颜色被称为“国祚色”,象征一个王朝的兴盛和发展,历代天子都尤其重视。

在秦汉之后,中国历代的皇帝仍然接受了邹衍的理论,并在朝代更迭时改变了历法和服色。这将阴阳五行学说的思想渗透并延伸到了中国的社会、政治和文化领域,因此成为了国家命运兴衰、朝代更迭的理论基础。

五德相克

秦始皇是“五德五色”第一个实践者。周朝五德属火,秦取代周,应属水德。《史记·秦始皇本纪》:

始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。

在汉代初期,曾有公孙臣上书提议将汉朝的德行定为土德,颜色为黄色,但这一提议并未被采纳。后来,丞相张苍根据律历,认为汉朝应属于水德,颜色为黑色。直到西汉太初元年,汉武帝正式决定将汉朝定位为土德,颜色为黄色。据《史记·孝武本纪》记载,汉朝在太初元年改正了历法,将正月定为岁首,并将颜色定为黄色,同时还更新了官印的印章,采用了五字官名的制度。在此之前,从三代到西汉王莽篡汉以前,民众对“五德终始”说的理解,一般采用“五行相克”论,即虞为土德,夏为木德,商为金德,周为火德,秦为水德,汉为土德。

五德相生

王莽篡汉后,因为需要论证其政权的有效性,采纳了刘向父子的“五德相生”之说。同时也修改了汉朝之前朝代五行德的顺序,将其调整为:

虞(土)一夏(金)一商(水)一周(木)一汉(火)

直到宋代,历代王朝都沿用“五德相生”说:

汉(火)一曹魏(土)一晋(金)一北魏(水)一北齐(木)一隋(火)一唐(土)一后梁(金)一后唐(水)一后晋(火)一后汉(土)一宋(木)

据《后汉书·袁绍传》记载,东汉末年,袁绍的谋臣耿包曾向他密报:“赤德衰尽,袁为黄胤,宜顺天意,以从民心。”吴主孙权为了土德,曾抢先称帝。

在曹魏时期,曹丕受汉献帝禅让之后即位,公告天下,宣布曹魏应遵循土德,色彩以尚黄色为主。“夏历的数目符合天的道理……至于正统之说,应依照虞、夏时期的惯例。如果各自使用不同的徽号、器械、制定礼乐、改变服饰颜色、使用不同的牲品和货币,就应该按照土德的次序进行。”

晋受魏禅让,土生金,晋为金德,色尚白。

北魏开国皇帝拓跋珪是鲜卑族,拓是土,跋是后,拓跋即土后,也就是黄帝的后裔,继承黄帝为土德,色尚黄。到了北魏孝文帝拓跋宏(元宏)时期,力推汉化政策,继承汉文化的正统,用秘书丞李彪等议,在国家德运上主张继承晋的金德,金生水,改为水德,色尚黑。

在北魏分裂为东魏和西魏后,西魏选择了以水德为主。在北周时期,朝廷采用水德,因为据传文帝诞生时玄气冲天,而黑色与水有关联。而隋朝继承北周,采用火德,服色尚赤。因为火是生命的象征,与隋朝追求的强盛和富强相符合。

由此后推,可知唐朝属土德,尚黄,宋朝属火德,尚赤,元朝属金德,尚白,明朝属火德,尚赤,清朝属水德 ,尚黑。

而这些色彩的体现之处,都可以在历朝历代所留下的艺术珍品中窥见。

表现五色最明显的要数宫中人物的服饰色彩,或是宫廷尊贵人物所用的家具器皿。

赤色

赤色在五行中属火,代表南方,象征着激情和热烈。在政治文化中,赤色是权贵的色彩,代表权威,体现着庄严肃穆。

汉代、宋代、明代皆属火德,不难发现这些朝代时有许多器物或人物服饰上出现赤色。

西汉 佚名 绘漆云凤纹大圆盘

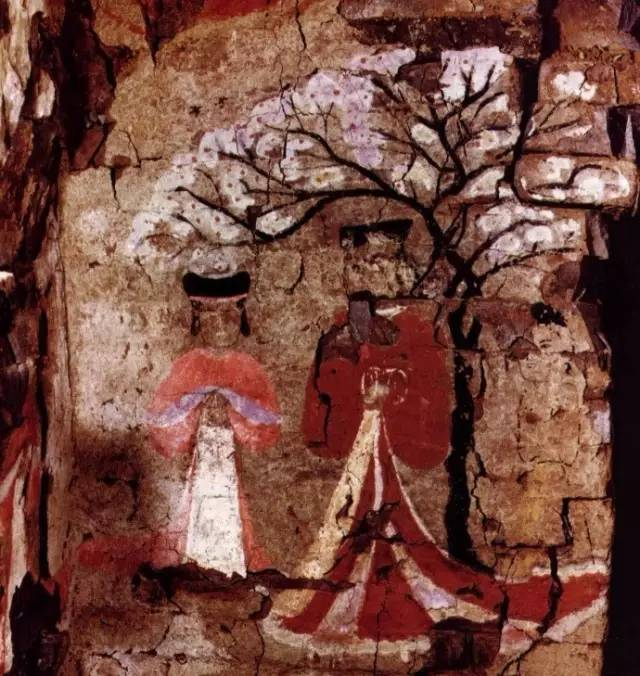

东汉墓壁画的红白裥色裙

汉代 佚名 鄂托克旗巴彦淖尔凤凰山一号墓壁画

乐伎的服装以及悬挂的旗帜飘带皆为赤色

汉代 佚名 彩绘画像石墓门

此物为墓门构件,砂岩上有浅浮雕,并以黑、红彩绘。这套墓门画像石的绘画内容既有汉代流行的神话传说,又有现实生活场景,反应了上天、人间和冥间的理想状态,表现了汉代世俗生活及思想感情等多方面的内容,也明显融入了草原人骑马涉猎的生活元素,是汉匈文化融合的实物证明。

汉代 佚名 漆屏风

长沙马王堆一号汉墓出土。长方形屏板,下装横出屏足。髹漆彩绘,正面红漆地上以浅绿色油彩绘简约纹样,中心绘有谷纹璧,周围绘几何方连纹,边缘绘菱形图案。背面黑漆地上用红、绿、灰三色油彩绘云纹和龙纹,龙作飞腾状,绿色龙身,朱色鳞爪,云纹缠绕,呈腾云之势,边缘绘菱形图案。

汉代 佚名 朱地彩绘棺

朱地彩绘棺为马王堆一号汉墓木椁中出土的四层木棺中的第三层,通体内外髹朱漆。棺外表的朱漆地上,又用青绿、粉褐、藕褐、赤褐、黄白等明亮的颜色,彩绘龙、虎、朱雀、鹿和仙人等“祥瑞”的图案。

宋代 佚名 十王图(十开)之三 宋帝王图

宋代 佚名 磁州窑彩绘仕女佣坐像

除了外衣为赤色,身着服饰还有青、黄、白、黑的色彩

宋代 佚名 镂空形玉饰

宋代 建窑 酱釉兔毫纹茶碗

我们对皇家的服饰色彩的印象一般为黄色,也确为如此,在唐代之后,黄色便成为皇家专用色,但在表现明朝皇帝及臣子的画作中,还可以看到人物大多穿着红衣裳。

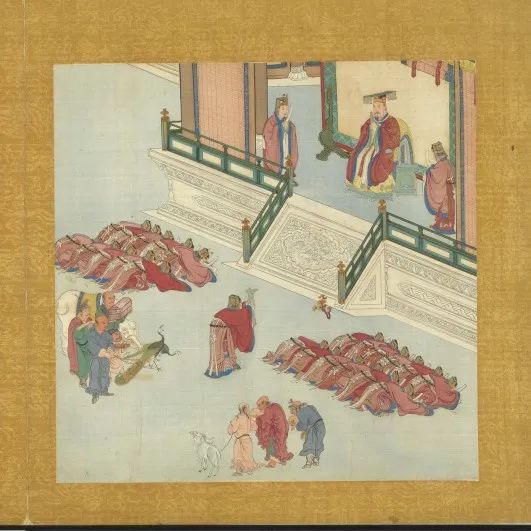

明代 仇英 帝王道统万年图册(二十二开)之十九 汉孝明帝

赤色在服饰中象征着热情、勇气和吉祥。在古代中国,赤色被广泛应用于婚礼和其他重要场合的礼服,因为它被认为是能够带来好运和吉祥的颜色。仇英所绘这幅朝拜画面洋溢着鲜艳而华丽的氛围。

清代 姚文瀚 历代帝王真像之明武宗

明代 佚名 明人画朝服像轴

黄色

在五行学说中,黄色对应土元素,代表中央方位,象征着大地、丰收和稳定。

敦煌遗画菩萨像幡(大英博物馆藏)

唐代 佚名 镀金青铜武士

唐代 佚名 黄釉吹排箫女陶俑

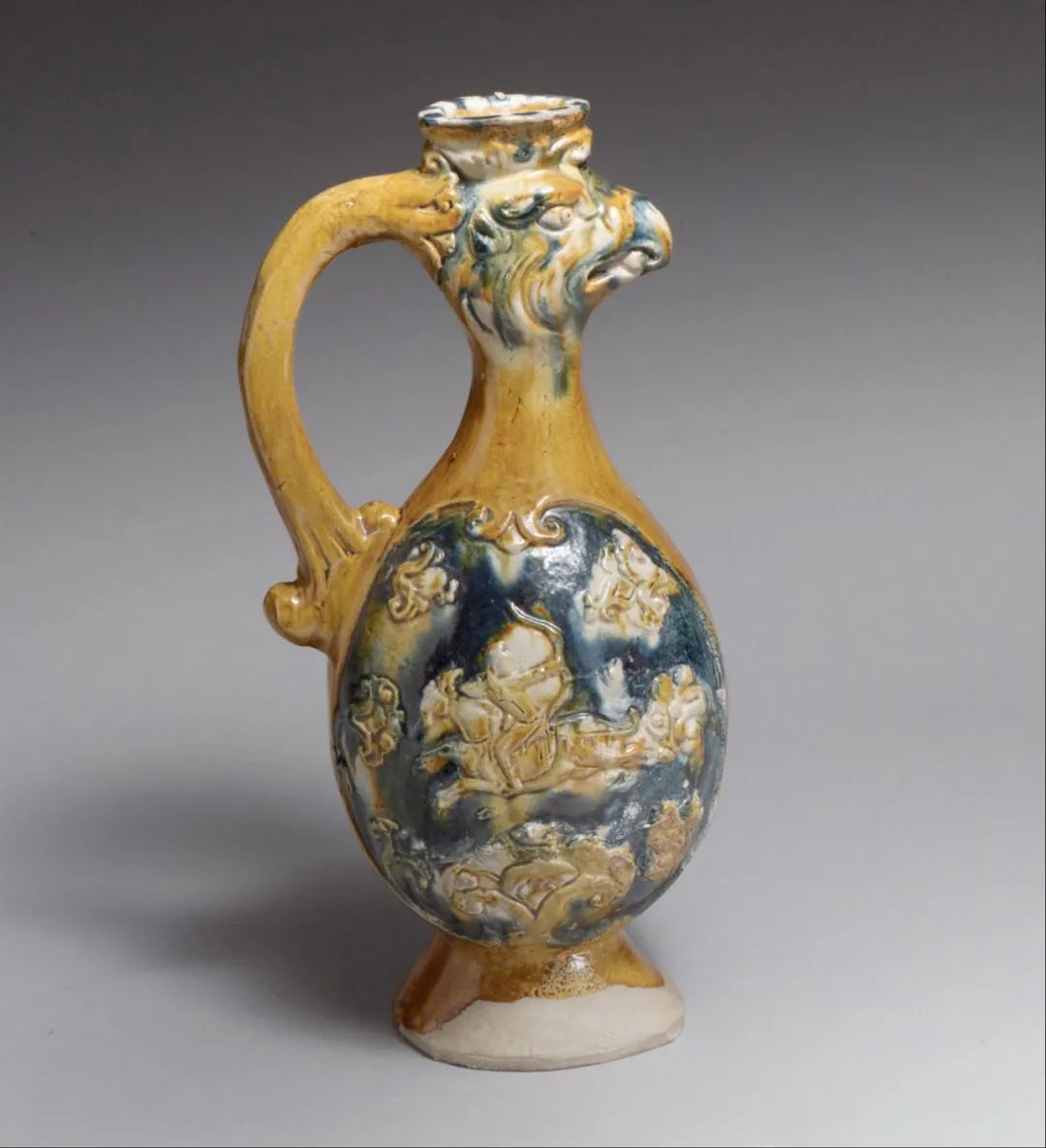

唐代 佚名 唐三彩鹰首壶

唐代 佚名 杯

从唐代开始,黄色成为皇帝的专用色,民间禁止使用,象征着至高无上的权力和尊贵。

明代 佚名 明代帝后半身像册(十开)之六——英宗睿皇帝孝庄睿皇后

清代 郎世宁 乾隆皇帝大阅图

除了大面积使用黄色,服饰使用的其他色彩全部取自五色:青、赤、黄、白、黑

上两幅画中的英宗睿皇帝与孝庄睿皇后以及乾隆皇帝身着的服装及饰品皆为黄色,而且黄色为皇家之色的这一礼制在国外画家描绘中国皇帝的画面中也凸显得淋漓尽致。

1715年 让·巴拉班(第二) 中国皇帝的观众

黑色

在五行学说中,黑色对应水元素,与北方相联系,代表着太阴。黑色在中国历史上曾是某些朝代的帝王之色,象征着秩序和权威

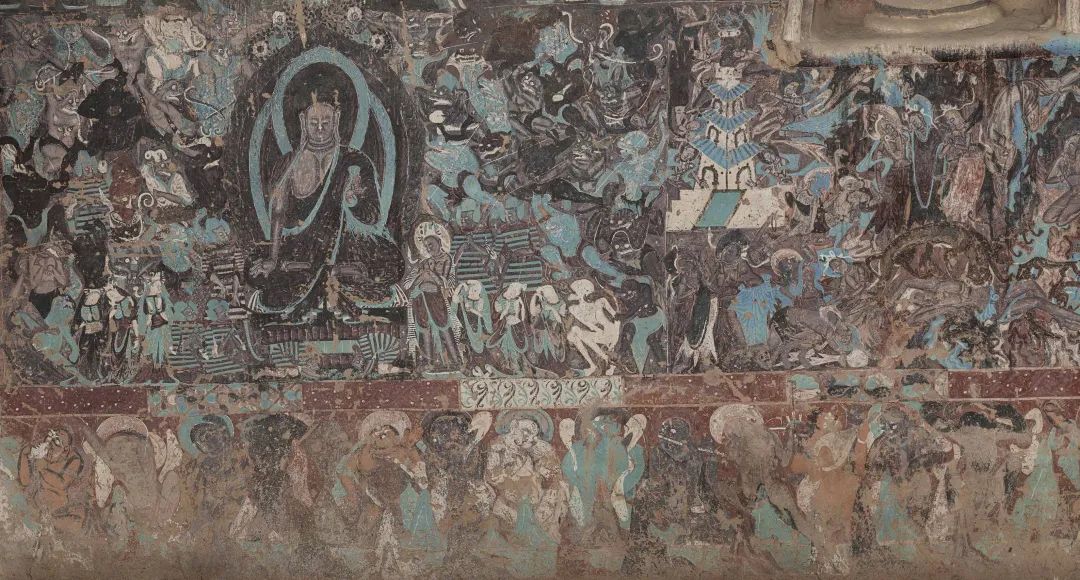

北魏尚黑,而北周尚青。在壁画中,可以找到当时女性的服饰——裥色裙黑白相间或青黑相间。

人物均截取自敦煌莫高窟

西魏第285窟(左1)、西魏第288窟(左2)、西魏第288窟(右2)、北周第428窟(右3)

西魏第285窟(左1)、西魏第288窟(左2)、北周第296窟(右2)、北周第301窟(右1)

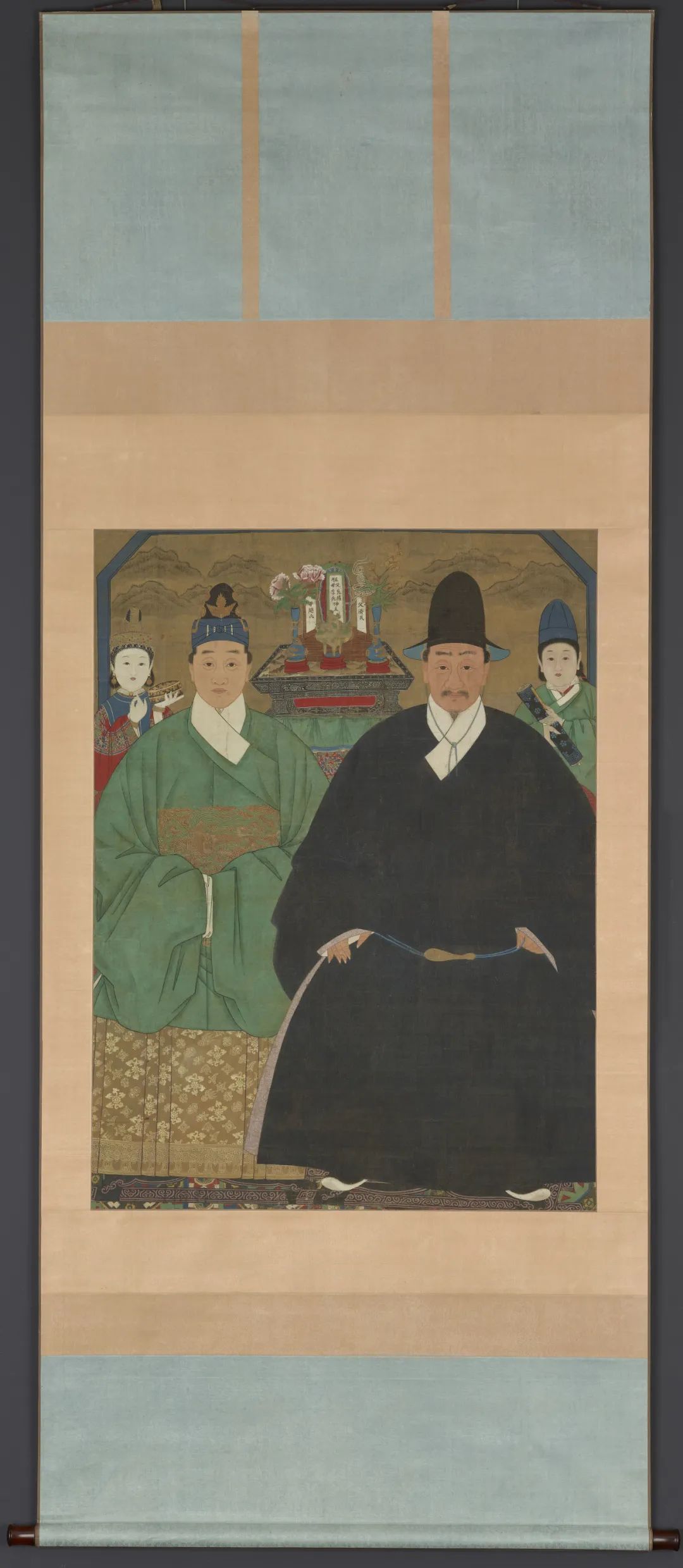

清朝属水德,尚黑,可以在画中寻见身穿大面积黑色袍服的贵妃及臣子。

清代 佚名 历代帝王贵妃大臣朝服像(康熙德妃)

清代 佚名 历代帝王贵妃大臣朝服像(名臣)

清代 佚名 历代帝王贵妃大臣朝服像(名臣)

除了大面积使用黑色,服饰使用的其他色彩全部取自五色体系:青、赤、黄、白、黑

清代 佚名 缂丝袍

无论是绘画作品还是现存的织物,在当时地位尊贵之人所用物品的色彩,几乎全部在五色体系之中。

清代 佚名 掐丝珐琅对花瓶

清代 佚名 黑漆描金山水纹方胜式盘

通体髹黑漆为地,描金漆绘制花纹。内底绘远山近水,堤岸、小桥、庭院、凉亭,一人荡舟水上。山石、堤岸金色浓淡成晕,系采用“彩金像”技法绘制。

在黑漆地上描绘金漆花纹,能够产生雍容华贵、金碧辉煌的视觉效果,散发出浓厚的宫廷气息。

清代 佚名 雍正款黑漆描金长方套箱

套箱外侧通体髹黑漆为地,用泥金勾画龙戏珠纹,间布流云纹。黑素漆里,不露木胎。

清代 佚名 仿黑漆描金缠枝花果纹盘

盘内里及外底施白釉。外壁仿黑漆描金工艺,在漆黑莹亮的釉面上以金彩绘桃纹,桃花和桃实处适宜地点缀红彩,使艳丽的花朵和熟透的鲜桃跃然盘上。

此盘仿漆器描金工艺,造型端庄,制作精细,色彩对比强烈,给人一种雍荣华贵之感。

白色

在五行学说中,白色对应金元素,与西方方位相联系。白色在中国文化中的意义是复杂多样的,它既可以代表纯洁和高雅,也可以象征死亡和失败

晋时属金德,尚白,白色在生活中被极力推崇。

《说类》卷五十一“服饰部”载:“管宁在家常著帛帽,岂以帛为白乎?然宋齐之间,天子宴私,多着白高帽,或以白纱,今所尽梁武帝像亦然。盖当时国子生亦服白纱巾,晋人着白接篱,谢万着白纶巾,南齐桓崇祖白纱帽,南史和市时,百姓皆著下檐白纱帽。”,“不仅首服,天子服有白纱帽。其下服如裙、襦、袜皆以白。”。从中可见白色冠帽在魏晋南北朝时的流行程度。

晋时流行一种服饰,叫做“纶巾”。纶巾是由粗丝织成的,材质相对厚实,一般不着色,因此素白色是其最常见的颜色。

白色在晋时还与许多重要场合有关。在国事方面,例如皇帝登基、大典、祭祀等场合,穿戴白色服装是常见的。此外,在婚礼、燕居等场合,也多使用白色服装。

但需要注意的是,除了晋时的人,中国人一般不使用白色作为喜庆节日的礼服以及重大国事的礼服。

在古代中国,白色被视为丧色,是用于丧礼的颜色。白纱帽也是用于丧礼的冠饰之一。而丧礼被视为阴间的事情,而古人将死亡的世界称为阴间,生活的世界称为阳间。因此,丧礼通常以黑色和白色为主色调,而人们在民间则将红白两种颜色与喜事联系在一起,其中白色代表丧事。

在凶事的场合,古人通常穿素色服装。但当时却有太子在迎娶妃子时,使用了白色的縠、纱和绢衫,并搭配紫色的结缨的现象。

只可惜因年代久远,可以佐证的图画或留存物品几乎没有,大多为文献记载。

除晋之外,元朝也属金德,尚白。

前文有提及刘贯道所绘罗汉与王蒙所绘幽寂山林,均设色浅淡,一眼望去是大片的白。除绘画,在器物方面,白的运用也非常广泛。

元代 佚名 彭窑白釉象

整器施白釉,釉色莹白,象背雕饰背毡,毡面中央饰花卉,周饰回纹,毡上又覆一花形垫。象四足底皆露胎。

元代 佚名 景德镇窑卵白釉加彩梵文盘

卵白釉是指一种呈失透状的釉,色白微青,恰似鹅蛋的色泽,故名。早期器物釉中含铁量稍高,色闪微青,晚期色趋纯正,洁白润泽,实为明初永乐甜白瓷的前身。卵白釉瓷器多为元代官府机构枢密院定烧,故而又常称为枢府器。

卵白釉器多见盘、碗、高足碗等小件器皿,装饰以印花为主,还常常印有“枢府”字样。这件梵文盘印花卉纹、八吉祥纹,并加以金、蓝、褐色的彩绘且保存完好,十分珍贵罕见。

元代 佚名 钧窑月白釉塑贴莲荷纹双耳三足炉

里、外施月白色釉,外底有垂釉痕。圈足无釉,铁褐色胎,胎质细腻坚致。外壁及耳面塑贴折枝花卉纹装饰。

元代 佚名 定窑白釉碗

元代 佚名 彭窑白釉婴儿枕

全器罩施白釉,白中略泛黄色。双膝、双肘着地处遗有支垫露胎遗痕。此器附棉垫木座,据木座上清高宗御题诗可知,乾隆皇帝命作此座,实欲令此座为婴儿枕之「卧榻」,也许是受到他件婴儿枕塑连床形所启发。

青色

青色在五行中代表木,与东方和春季相关联。青色在中国绘画史上掀起过青绿山水画派的华丽雄风,在魏晋时期引领过士人们的青瓷风尚,在明清时期又以变幻的青花造型使瓷器成为王公贵族的精致珍玩。

北周属木德,尚青。可以在魏晋南北朝时期的敦煌壁画中看见大量的青色。

敦煌壁画莫高窟254窟主室南壁

敦煌壁画莫高窟254窟主室北壁

敦煌壁画莫高窟257窟主室中心柱北向面

提到青,那就不得不提及青绿山水绘画。

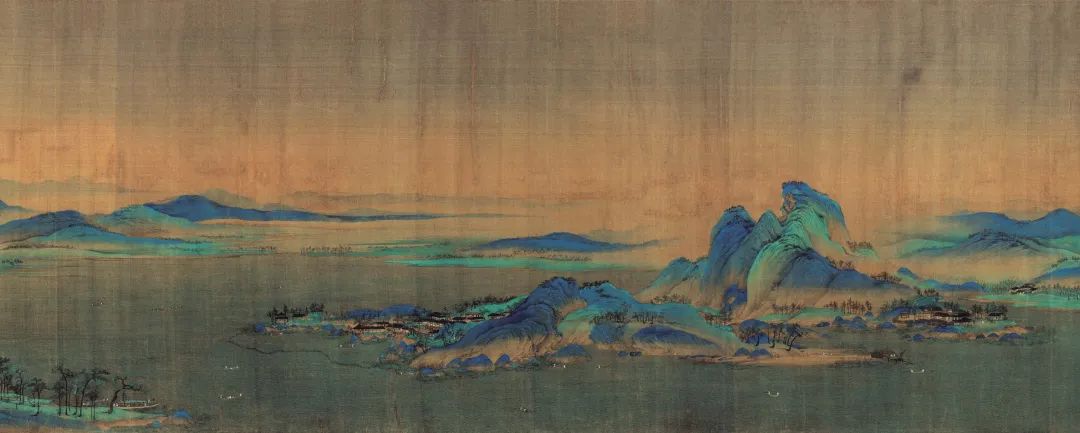

宋代 王希孟 千里江山图卷(局部)

年仅18岁的王希孟仅用半年时间即完成此画。以极其精细的笔法,强烈的青绿色彩,描绘了雄浑瑰丽的山川景象。咫尺画境而得千里之趣。

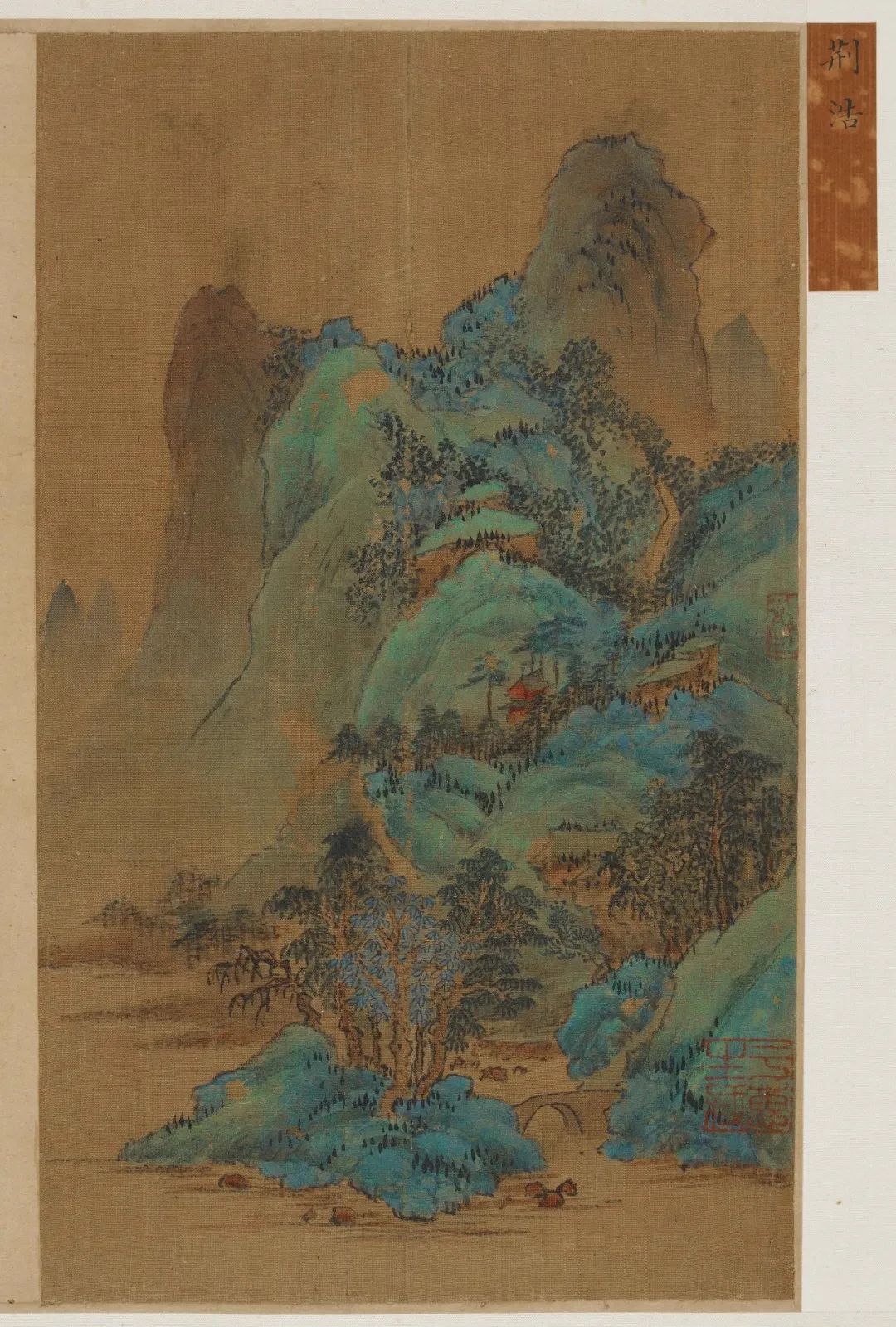

北宋 荆浩(传) 青绿山水页

清代 陆恢 青绿山水单片

绘画之外,便是青瓷。

汉代 佚名 青瓷琉璃马

清代 佚名 青瓷带盖盒

宋代 官窑 青瓷弦纹樽

本件作品造形端庄稳重,釉色青而滋润,开片纹叠叠层层,而直腹弦纹三足尊之器形乃传承自北宋的汝窑及定窑。全器施粉青色釉,釉质浓润,釉汁垂流使弦纹凸棱处微现黑褐色,口沿边棱釉薄处微呈浅红褐色,釉面满布层层冰裂的开片纹。

元代 佚名 青瓷碟

满釉支烧,通体施青釉,呈浅粉青色,口沿釉薄处现出灰棕色边。口下有拭釉痕,釉面满布灰色纹片,局部间杂少许浅棕色细纹,底周排布六枚支烧点,支痕中可见深灰色器胎。

结 语

中国传统五色,如同古老的东方魔法,将青、赤、黄、白、黑编织成一幅绚丽的文化画卷。它们不仅点缀了华夏儿女的生活,更承载着五行哲学的智慧,映射着自然的韵律和社会的秩序。

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑

[ 文/编 《弘雅书房》

编辑部:三原 ]

官方网站:www.artlib.cn

合作请加微信:linjiaqi1063

欢迎评论区留言

每一个好看 我都认真当成了喜欢~~~

返回顶部

返回顶部