前言

莲只盛夏,廉则千秋。在浙江的历史长河中,有那么一些先辈贤达,他们的故事如同清风,涤荡着尘世。有人宠辱不惊,志如清风洒兰雪;有人胸怀耿介,天生铁骨傲寒凌;有人克己奉公,庇佑天下俱欢颜;还有人言传身教,用道德宣言勉励百世。他们高洁而波澜的人生被铭刻在史料中,也闪耀在人们的记忆里。

此次展览以“浙风廉韵”为主题,通过展示浙江历史上清廉人物的诗文、手稿、书画拓片等作品,及后人对他们的赞美评价,与其典型的廉洁故事相呼应,描绘他们在各自领域里展现出来的高尚风骨、卓越才华,及福泽千年的清廉精神。展品中,许多是浙江图书馆藏珍贵古籍善本文献,其中一部分是第一次对外展出。希望透过这些文字和绘画,我们能与历代先贤跨越时空对话,让穿越千年的清风,始终与人间正气相和相韵。

本部分以“高风亮节”为主题,展示严光、谢灵运、赵抃等九位历史名人的历史文献,讲述他们淡泊名利、宁静致远的思想境界,以及不为富贵权势所动,保持高洁品性的故事。他们或是遗世独立的文人,或是安贫乐道的廉吏,深耕于自己所热爱、擅长的领域,坚守书香之礼、高雅志趣。他们如同青青翠竹,坚守清廉气节。

严光

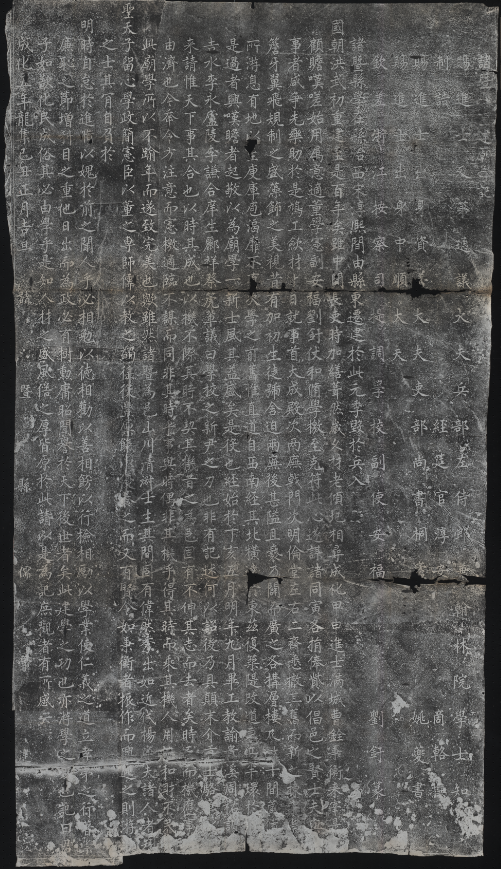

严光(前39—41),一名遵,字子陵,会稽余姚人(今浙江余姚)。东汉著名隐士。严光年少时便志向高远,关心政治。他在河南新野与比他小30多岁的刘秀结为忘年之交。严光47岁那年,两人结伴前往汝南,拜大学者郑敬为师,学习儒家经典《尚书》。后王莽篡位,建立新朝。严光鼓励刘秀兴兵讨伐王莽,并帮他出谋划策复兴汉室。然而,当刘秀建立东汉后,念及同学之情与经纬之才,想请严光出山时,他却屡屡推辞,只愿归隐富春山林,披着羊裘垂钓一江水。历朝历代众多文人被他的高尚节操所吸引,在他隐居处留下感叹,如梁肃的“高节以遗后世,先生之道可见”,范成大的“谁似当日严君,故人龙衮,独抱羊裘宿”,以及范仲淹在《严先生祠堂记》中的“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长!”严先生祠堂记

纸本墨拓

清康熙五十五年(1716)刻

(北宋)范仲淹 撰 (清)费俊 书

画心纵156厘米,横67厘米

该散文是北宋著名文学家范仲淹因反对仁宗废后被贬睦州(今杭州桐庐县)后,探访严子陵钓台时所撰。范仲淹景仰这位东汉高士,高度赞扬了严光不求名利、超逸清高的节操,也赞扬了汉光武帝礼敬人才的宽宏胸怀。

谢灵运

谢灵运(385-433),名公义,字灵运。出身名门士族陈郡谢氏,生于会稽郡始宁县(今浙江上虞)。南北朝时期诗人、文学家,中国“山水诗派”鼻祖。晋兴元元年(402)袭封康乐公;永初三年(422),被排挤出京,任永嘉郡(今温州及丽水部分地区)太守。在永嘉期间,他鼓励农桑、兴修水利,用心为当地做了许多好事。反过来永嘉的秀丽山水,也让他得以从家族式微和怀才不遇的困窘中暂时脱离出来,写下了“心契九秋千,目玩三春荑”、“石室冠林陬,飞泉发山椒”等诗句,还发明了便于登山的“谢公屐”。当他明白了尔虞我诈的朝廷生活终究不适合自己时,他从山川中获得了心灵的绝对自由。放弃了追逐名利的道路,他得以在山巅肆意挥洒无限才情。

石门新营石刻

纸本墨拓

近代拓本

(南北朝)谢灵运 撰

画心纵63厘米,横44.7厘米

《石门新营》诗刻在青田石门洞的岩壁上,是谢灵运在石门山上筑居后所作。诗中描写了山中奇丽景色,及诗人在孤独清静的生活中悟出的人生真谛。诗刻以外较大字体如“苗振”等为宋皇祐三年(1051)复刻。

石门最高顶石刻

纸本墨拓

近代拓本

(南北朝)谢灵运 撰

画心纵62.5厘米,横64.5厘米

《石门最高顶》诗刻在《石门新营》诗刻之左,创作时间在《石门新营》之后。诗作描写了行走在石门山林中的景色体验,也表达了诗人一心归隐、顺应自然的态度。诗刻以外较大字体如“太常”等为宋皇祐五年(1053)复刻。

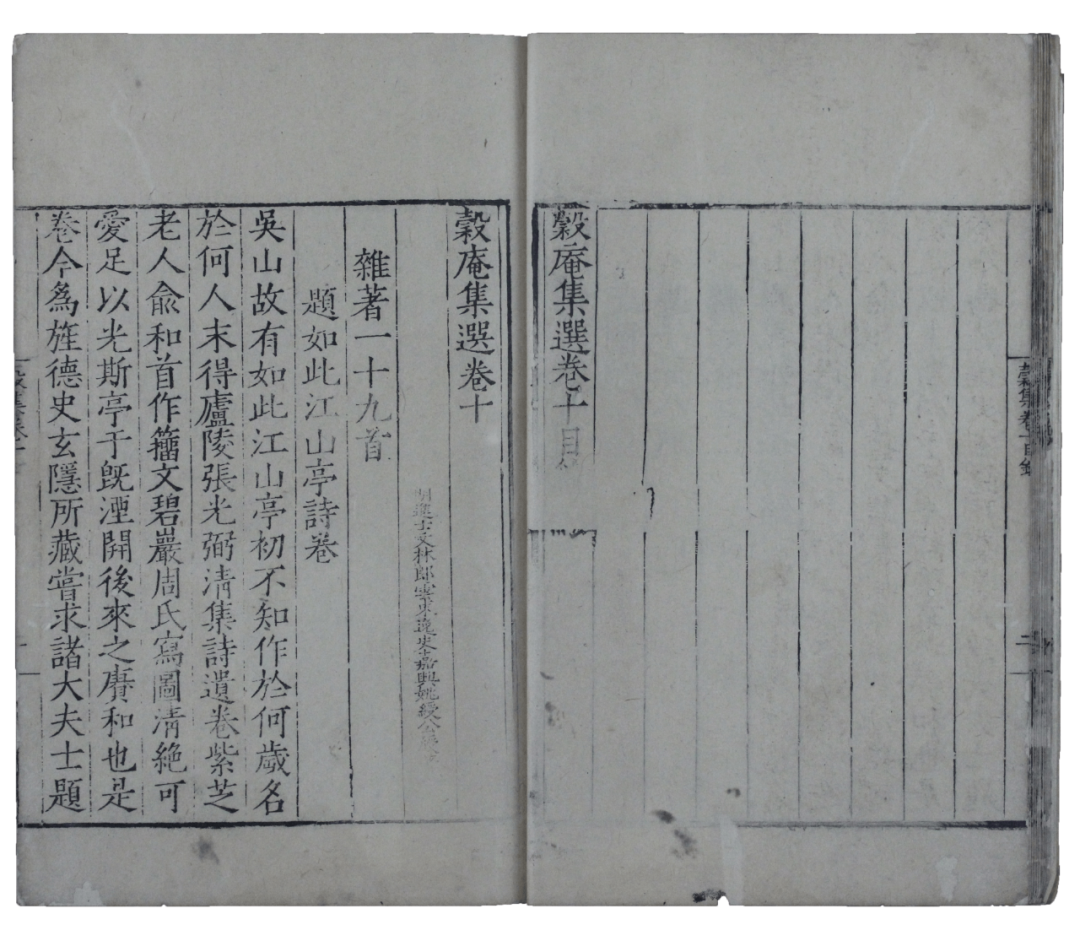

谢康乐集

明万历十一年(1583)刻本

(南北朝)谢灵运 撰

谢灵运诗、赋俱佳,著作颇丰,据记载曾著录十余卷作品,但时久多已佚。此为明代万历年间焦竑所辑刻本,共四卷:赋二卷,乐府、诗一卷,文一卷。

赵抃

赵抃(1008-1084),字阅道,自号知非子,谥号“清献”,衢州西安(今浙江省衢州市柯城区)人,北宋名臣、词人。为官四十五年,历任殿中侍御史、参知政事等职,曾因弹劾权贵佞幸,被誉为“铁面御史”。他政绩斐然,科学设计河渠,巧计救济灾民,体恤孤寡贫寒。同时,他还擅长诗歌和书法。《宋史》中曾记载,赵抃赴成都任转运使时,随身只带一琴一鹤,行装简易却甚为风雅。这件事被后人传为美谈,成为为官清廉的典范。赵抃自幼贫苦,却始终勤奋好学。为官期间时刻不忘坚守高洁之心,整治官场奢靡不正之风,绝不同流合污。苏轼在《赵清献公神道碑》中曾赞曰:“将用谏官御史,必取天下第一流,非学术才行备具为一世所高者不与。”

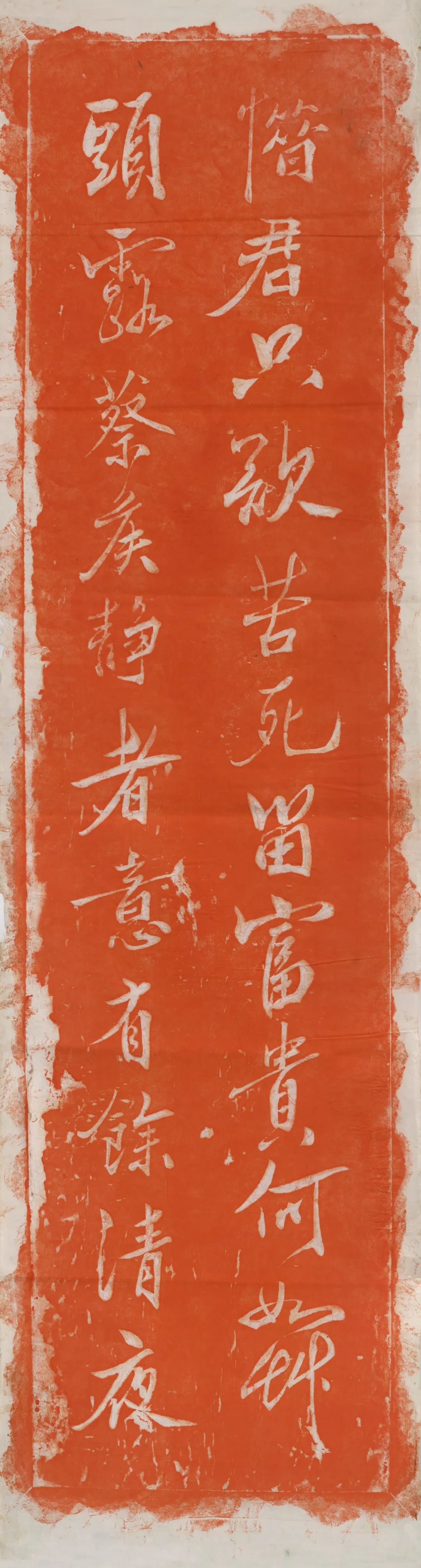

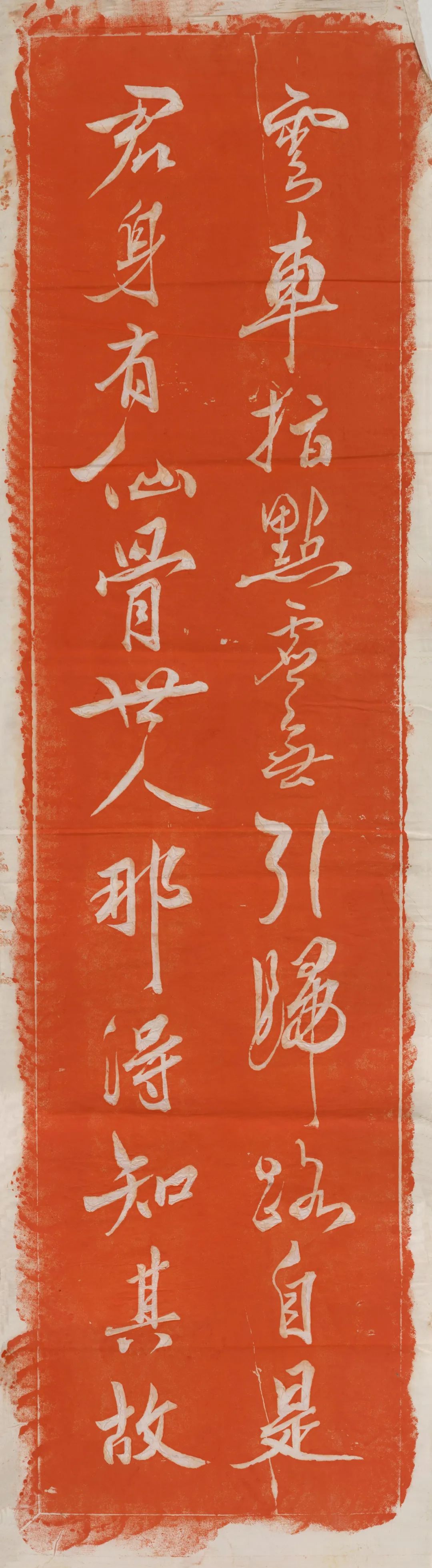

送孔巢父谢病归游江东兼呈李白

纸本朱拓

清道光二十七年(1847)刻印

(唐)杜甫 撰 (北宋)赵抃 书

画心单张纵134厘米,横34.5厘米

此为赵抃的行书作品,清新劲丽。其中“自是君身有仙骨,世人那得知其故。惜君只欲苦死留,富贵何如草头露?”句体现孔巢父淡泊名利的意境。王阳明(1472-1529),名守仁,字伯安,号阳明,谥号“文成”,浙江余姚人。明代杰出的思想家、文学家、军事家、教育家。曾任刑部主事和兵部主事,因得罪权宦被贬,后历任庐陵知县、右佥都御史、南赣巡抚、两广总督等职,因平定南赣盗乱及宸濠叛乱被封赏。“心学”的集大成者。天理、良知是王阳明“心学”的核心命题。他认为“良知之在人心,无间于圣愚,天下古今之所同也”,良知是每个人的固有本性,但是容易被蒙蔽。每个人都应心存天理良知,去除私欲,如此才能稳固社会道德的基石。他的理论引导人们以圣贤为标准,察省克己,克服贪婪私欲,为天下树立了高尚廉洁的君子之道典范。王阳明诗墨迹临摹本及画像

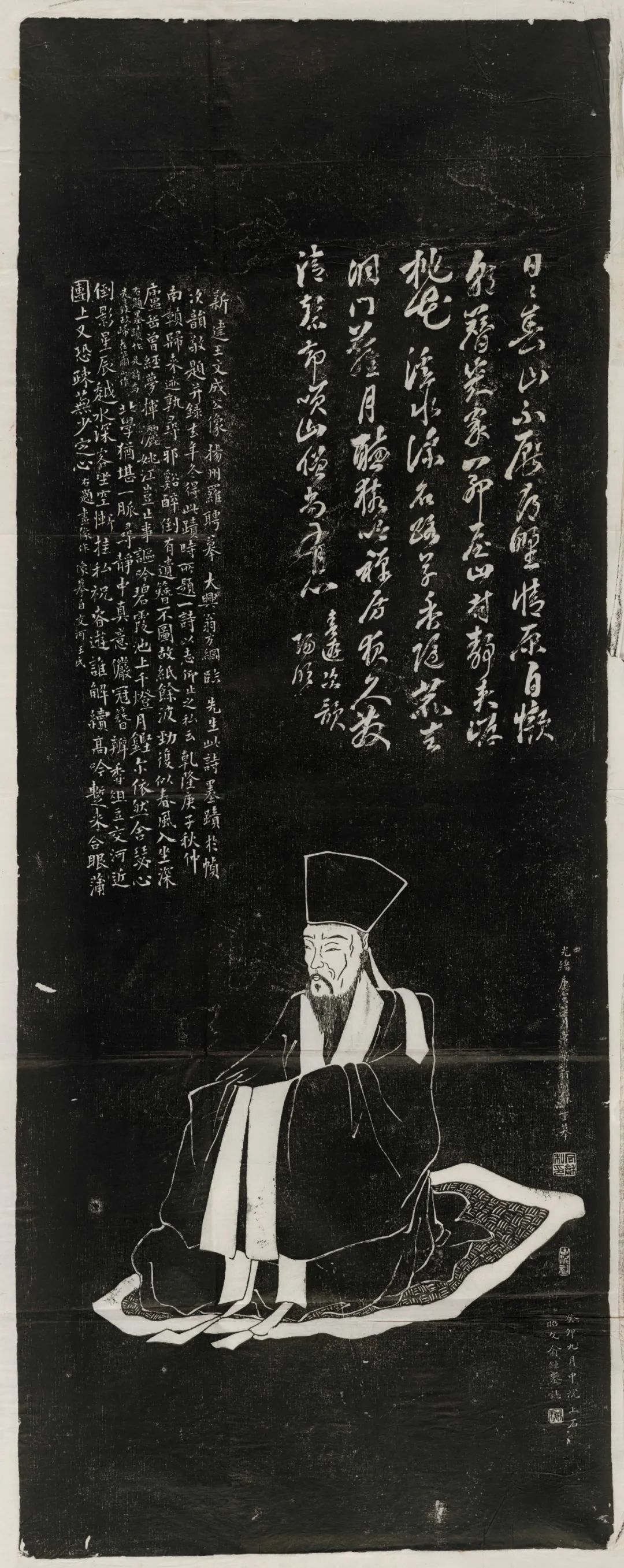

纸本墨拓

清光绪二十九年(1903)刻

(明)王阳明 撰 (清)昭文俞、钟銮 刻

(清)翁方纲 临 (清)翁同龢 重摹

画心纵83.7厘米,横33.7厘米

题诗为王阳明所作《夜宿浮峰次谦之韵》,表达了诗人对闲适山林生活的喜爱,及对宁静、寡欲心境的追求。画像为清代摹刻的王阳明坐像。张苍水(1620—1664),名煌言,字玄著,号苍水。浙江鄞县(今属宁波)人。明末抗清将领、诗人。从小志存高远,明崇祯十五年(1642)中举,官至南明兵部尚书。面对清军南下,毅然投身抗清斗争。清顺治十六年(1659),与郑成功分兵北征,连下沿江四府三州二十四县,足见其非凡的军事才能和坚定的爱国之心。后虽因孤立无援和叛徒出卖被清军俘虏,但仍坚贞不屈。清军用高官厚禄诱惑他,他也始终不为所动,坚守气节,最终在杭州慷慨就义,用生命诠释了“忠烈”二字。张苍水与岳飞、于谦并称“西湖三杰”,留下了大量关于战斗生涯的文学作品,体现了他在动荡时代忠义高洁的理想追求。甬上三忠遺墨

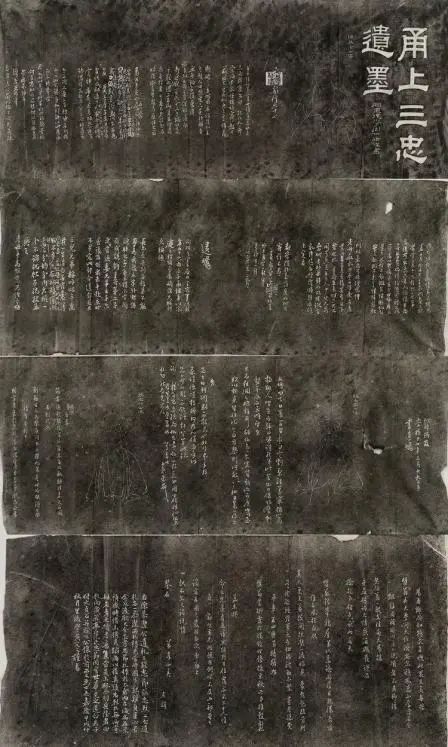

纸本墨拓

清嘉庆年间刻

(明)陈良谟、钱肃乐、张煌言撰并书

画心纵126厘米,横79厘米

本作品展现宁波三位明末忠烈之士的气节。张苍水是“甬上三忠”之一,第三行左侧“张忠烈公像”起,后为其所撰遗札,展现了他报国为民的决心。“三忠”另两位分别是陈良谟和钱肃乐,均为英勇善战的民族英雄。

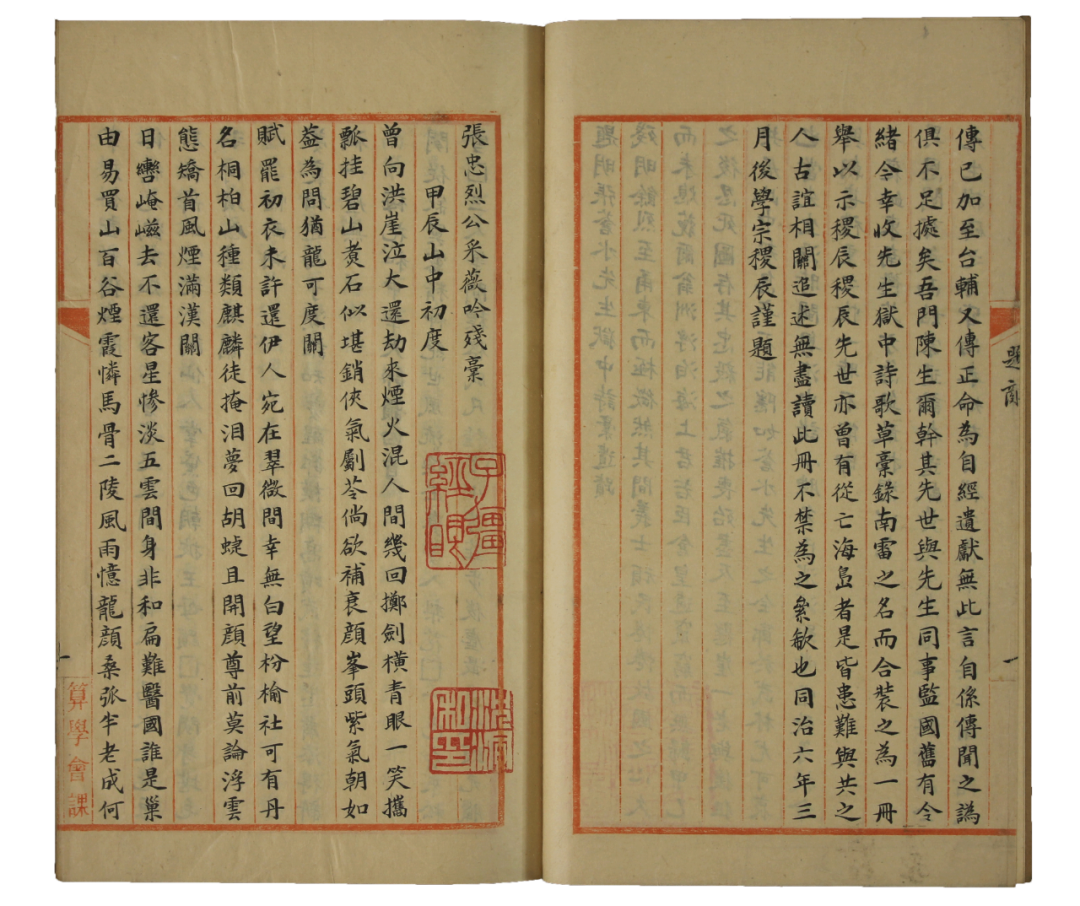

采薇吟残稿

清抄本

(明)张煌言 撰

清康熙三年(1664),张苍水被清兵俘虏。在狱中,他严词拒绝劝降诱惑,宁死不屈,并题写了《被执故乡里》《将入武陵》等诗以明志,最终高喊“大好河山,竟使沾染腥膻”就义。后人将其在生命最后时刻撰写的诗集刊,题名《采薇吟》。祁彪佳

祁彪佳(1603-1645),字虎子、幼文、宏吉,号世培,别号远山堂主人,浙江山阴(今属绍兴)人。明末散文家、戏曲家。祁彪佳出身书香门第,天资聪颖,不到21岁即中三甲进士,历任苏松巡按御史、右佥都御史等职。祁彪佳为官清正,在接济灾民,捐资开设药局治病救人之余,还编成《古今救荒全书》。同时,他不畏权贵、淡泊名利,还对戏曲、诗词都颇有研究,甚至亲自造画舫、建园林。但造化弄人,生逢乱世的他眼看南明即将在清军攻击下灭亡,他拒绝了清军的招安,深夜独自跳进寓园水池中殉国。他用一生诠释了他在绝笔诗中所说“浩然留天地”的洁身志向。

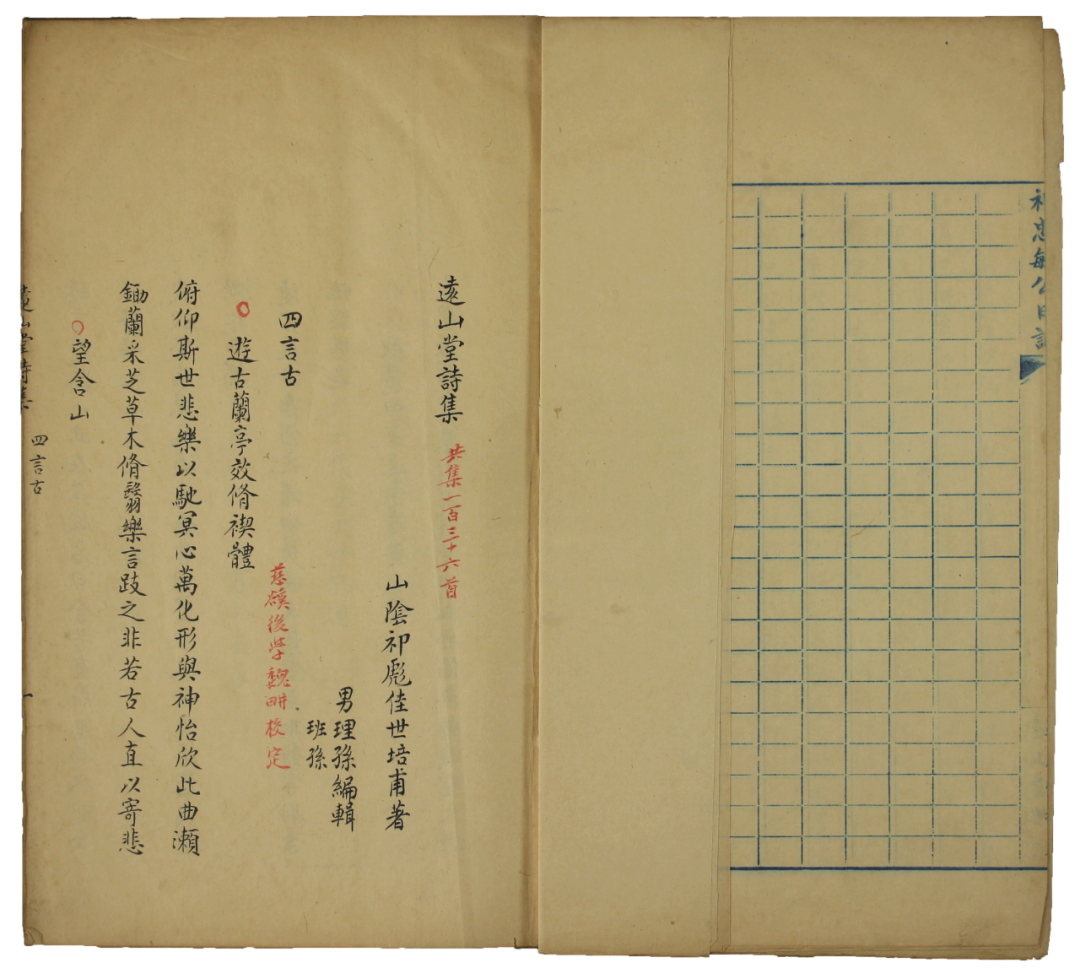

远山堂诗集

民国二十八年(1939)抄本

(明)祁彪佳 撰 (清)祁理孙、祁班孙 辑

此诗集较全面地收录了祁彪佳的诗作,由其子祁理孙、祁班孙编辑,魏畊校定。民国时期,沈钧业从祁彪佳十一世孙祁子明处借得原书进行抄录,展品为民国抄本。全祖望(1705-1755),字绍衣,号谢山,浙江鄞县(今属宁波)人。清代著名史学家、文学家。曾任翰林院庶吉士,后因遭排挤被贬为知县,他愤而辞官回乡,不再复出,专心治学、著述直至终老。官场受挫使他看清志向所在,从此立志发扬浙东学术,以表彰忠义为己任,在学术史和古籍校注上贡献卓越,被誉为“布衣太史”。他还重视人才培育,不顾病痛和路遥先后到两所书院担任山长,对学生谆谆教诲,全心投入,而对于想利用他的官员送来的金银却断然拒之门外。全祖望命途坎坷却安贫乐道,才华渊博无涯而志气耿直清正,被誉为“班(班固)马(司马迁)之后第一人”。

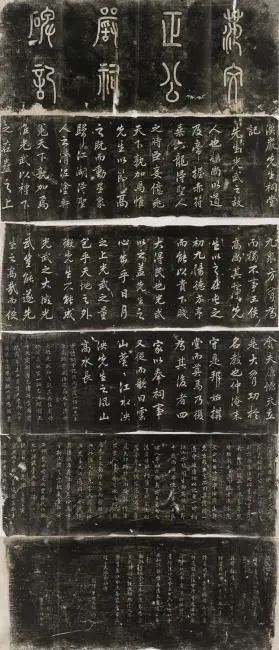

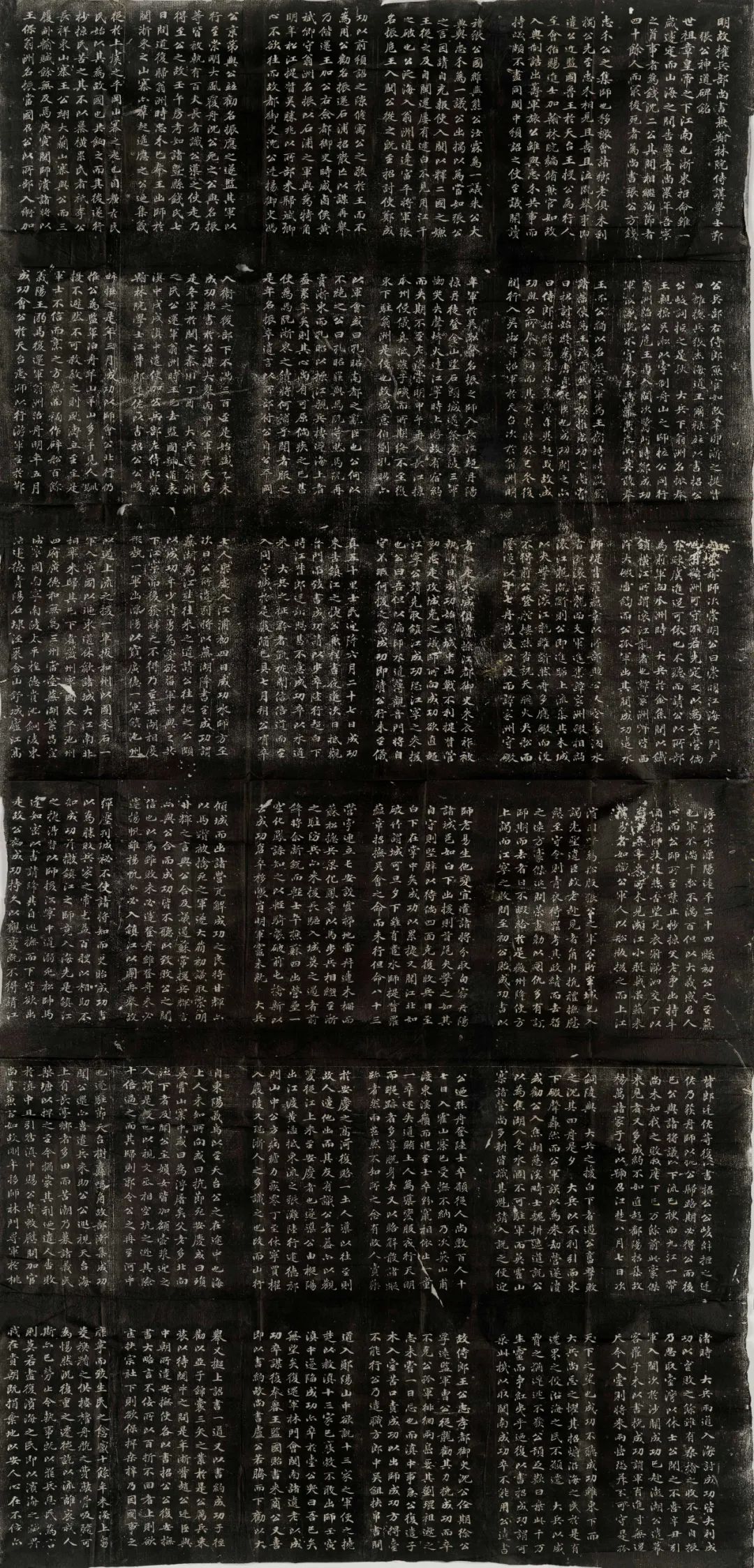

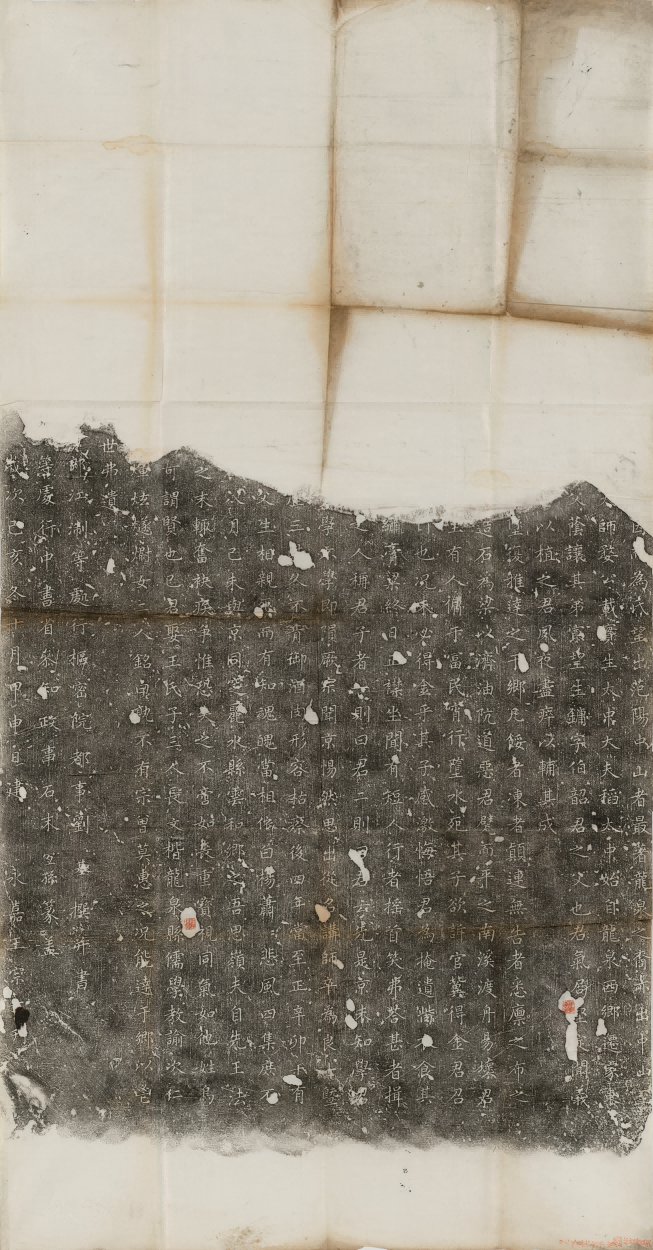

张煌言神道碑铭

纸本墨拓

清嘉庆年间刻

(清)全祖望 撰

(清)梁同书 书

(清)吴育 篆盖

画心纵160厘米,横75厘米

此铭原题《明故权兵部尚书兼翰林院侍讲学士鄞张公神道碑铭》,是全祖望为张苍水撰写的碑文,突出展现张公一生抗清战绩。全祖望精于史学,这篇碑文叙事清晰、用典贴切,具有很高的史料价值。黄宾虹

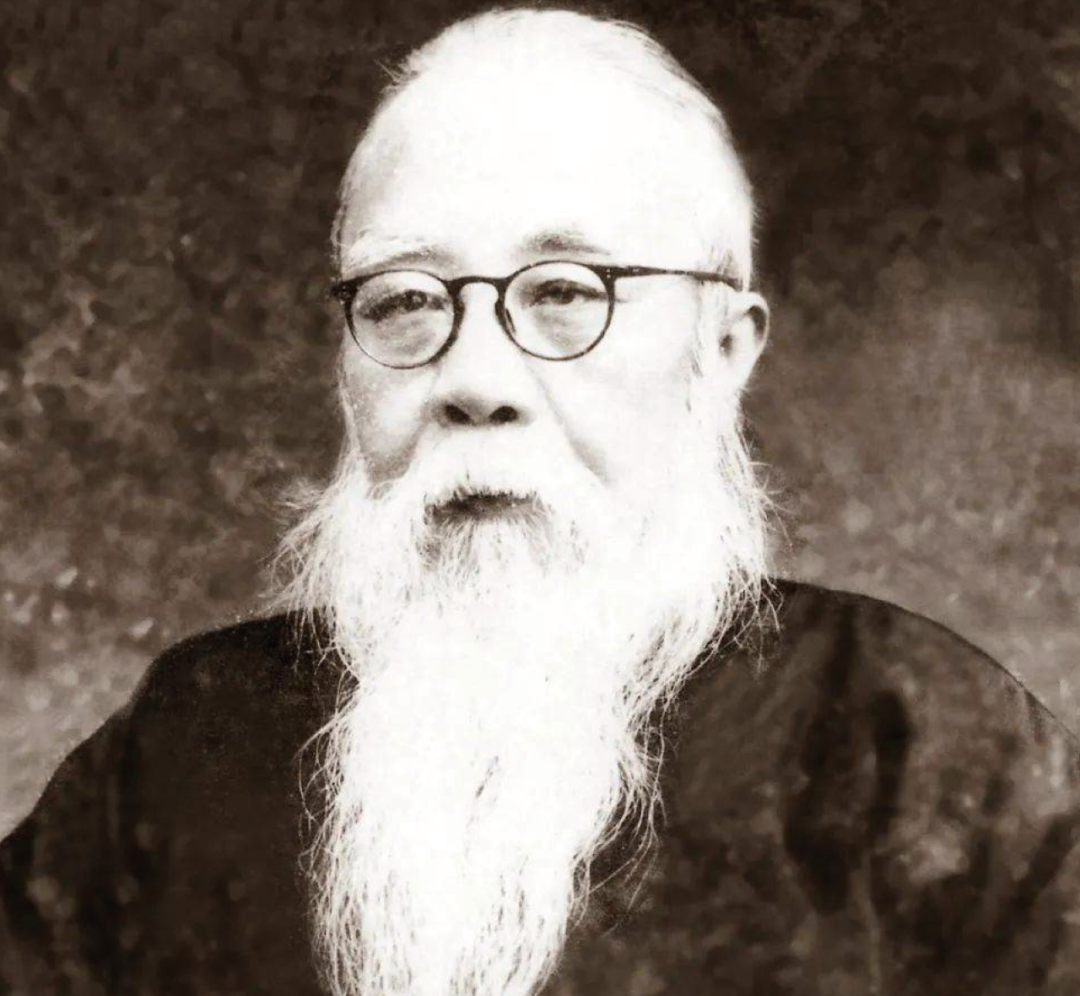

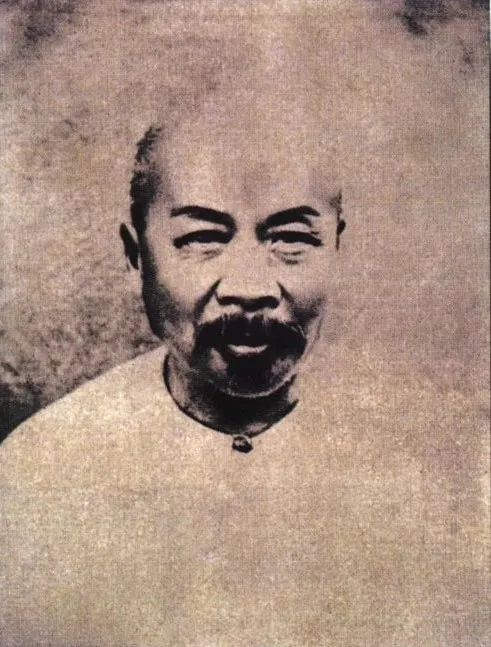

黄宾虹(1865—1955),字朴存,号宾虹,原籍安徽歙县,出生于浙江金华。中国近现代国画家、书法家、篆刻家、诗人、艺术教育家。自幼学习绘画和篆刻,临摹山水花鸟大家名作,汲取众人之长。同时寻访全国名山大川,观察描绘真实自然风景。在长期的实践中形成了自己的绘画风格,主要绘画作品有《蜀江归舟图》《焦墨山水》《九子山》等,苍劲浑厚,气韵十足。黄宾虹追求精神富足,醉心创作,也积极形成理论指导教育后人,但其物质生活却简单平凡,一生未购置任何房产,租住在学校分的两间平房内,是真正的“中国人民优秀的画家”。

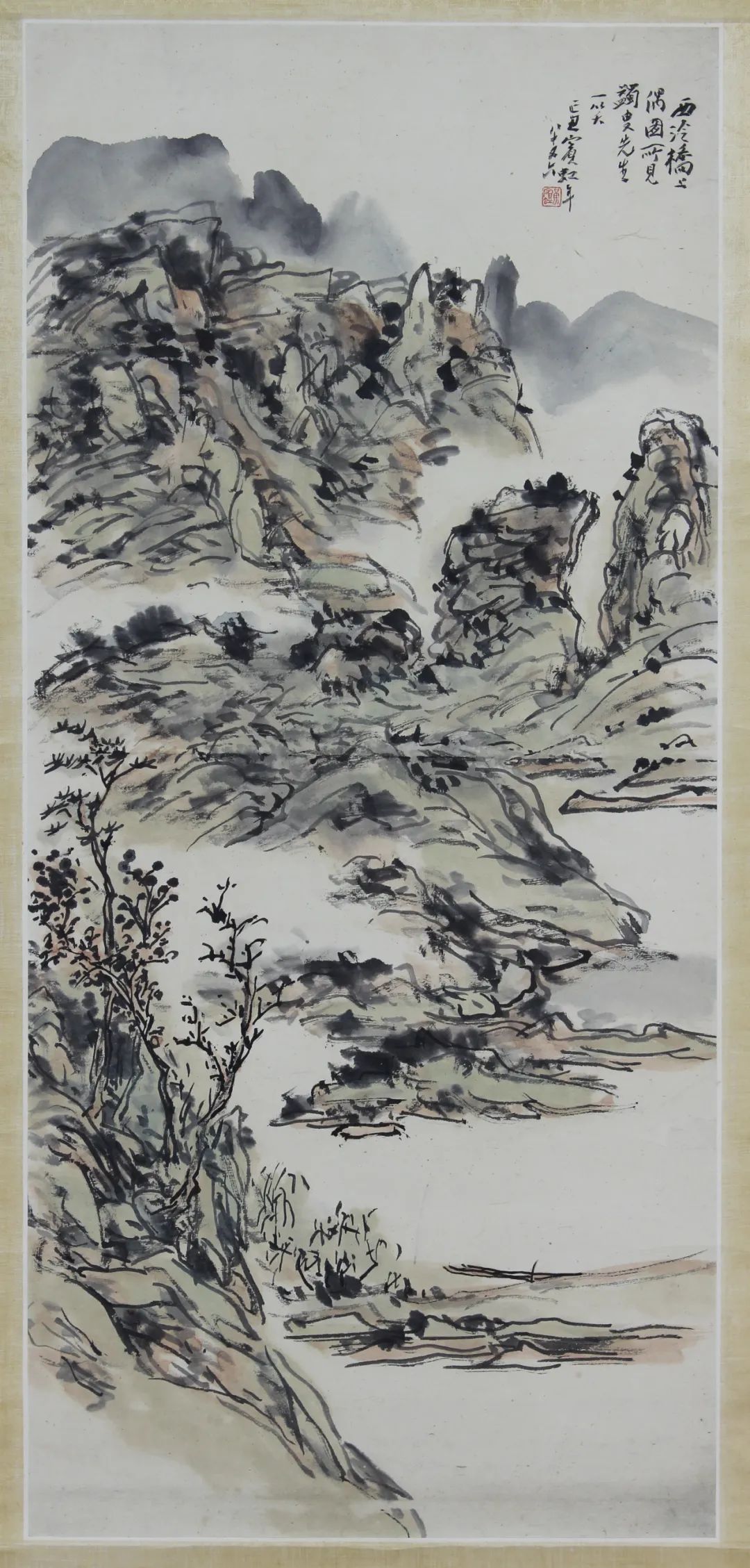

黄宾虹写西泠桥畔山水画轴

水墨纸本

近现代

画心纵67厘米,横30.5厘米

此为黄宾虹八十六岁时的山水画作品,山川浑厚,树木苍劲,有神秘悠远之意境。上题:“西泠桥上偶图所见 蠲叟先生一笑”。“蠲叟”是近代书法家马一浮晚年的号。

刘绍宽

刘绍宽(1867—1942),字次饶,号厚庄,平阳白沙(今属温州)人。近代温州地区学术领军人物,教育家、经史学家。少时请业于瑞安孙衣言、孙诒让父子,光绪二十三年(1877)拔贡。身处清王朝走向衰败、变法思潮兴起的环境下,刘绍宽深感时局危急,主张废除科举,以兴办教育、提高民智为己任,全力推进温州地区现代教育和文化事业。他带领兴办学堂,制定教学和管理制度,整顿学风,聘请名师,吸引了越来越多的学生。同时,他潜心钻研学术,留下了《东瀛观学记》《厚庄日记》《平阳县志》等近代史学和地方志作品,为后人留下了许多珍贵的史料。

大日寺塔记考证

近代写本

(近代)刘绍宽 撰

大日寺位于温州市平阳县,始建于唐代。此册系当年刘绍宽编纂《平阳县志》时所留下的手稿,具有重要历史档案与文献价值。内容包括:刘绍宽对大日寺塔、大日寺塔砖、宋廷佐凤皇岩题名、宋廷佐起相岩题名的考证。本部分以“刚正不阿”为主题,展示胡则、王十朋、刘基等八位历史名人的历史文献,讲述他们以光明心地和坚毅胆气,藐视官场险恶,挑战赃官权威的故事。他们怀抱一片报国丹心,走到了各自时代的官场洪流中,以身作则、执法如山,面对政敌的陷害和挑衅没有丝毫畏惧,坚持恪尽职守,造福一方。他们如同凛凛寒梅,傲视天下不公。

胡则(963-1039),字子正,婺州永康(今金华永康)人。北宋著名清官。胡则为官四十七年,逮事三朝,历任尚书户部员外郎、礼部郎中、工部侍郎、兵部侍郎、中权三司使(代理计相)等官职,先后知浔州、睦州、温州、福州、杭州、陈州等十州。政治生涯中,他做地方官,便勤政有为解决百姓愁难;他身居要职,便直言进谏致力改革弊政。他曾严厉打击腐败行为,严词拒绝地方官员的重金贿赂,曾因见江南百姓贫苦而要求朝廷减免税赋,真正做到“为官一任,造福一方”。他因显赫的政绩与刚正的品格被人尊称为“胡公”,范仲淹赞其“出处三朝,始终一德”。

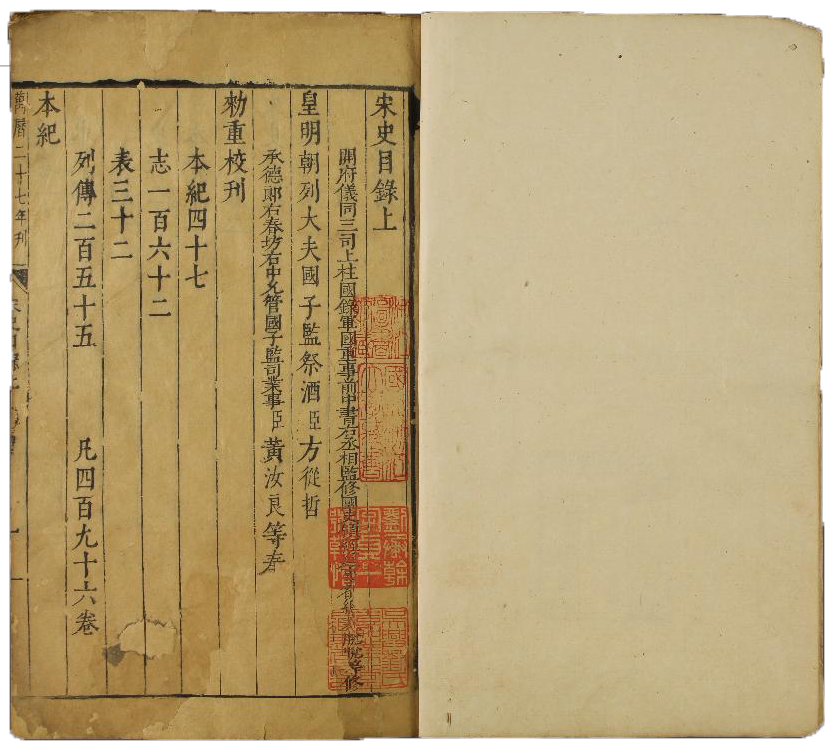

宋史·列传

清康熙二十五年重修本

(元)脱脱 等 撰

在《宋史》列传卷中记述了胡则的生平事迹、官职变迁以及他在政治、经济等方面的主要成就。王十朋(1112-1171),字龟龄,号梅溪,温州乐清人。南宋著名政治家、爱国诗人。少时便聪颖强记,绍兴二十七年(1157),以“揽权”中兴为对,中进士第一,被宋高宗亲擢为状元,曾提出“正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民”。乾道七年(1171),以龙图阁学士致仕。在朝中以刚直节义闻名,数次建议整顿朝政,任侍御史时敢于弹劾当朝宰相史浩,并使之罢职。忠贞爱国,主张抗金,即便遭主和派排斥也仍然坚守立场,创作了许多爱国诗歌,其文风“浑厚质直,愿侧条畅”。他还研究经史,旁通传记百家,著有《梅溪集》《后集》《奏议》等作品传世。

会稽三赋

明刻本

(南宋)王十朋 撰

此为王十朋任绍兴签判时作,分别为《会稽风俗赋》《民事堂赋》和《蓬莱阁赋》。刘基(1311-1375),字伯温,处州路青田县南田(今属温州文成)人。元末明初政治家、文学家、军事家,明朝开国元勋,“明初诗文三大家”之一。精通经史、天文、历法、兵法,工于诗文,博闻强识。元末时因不愿同流合污而辞官隐居。朱元璋起义后,以厚礼聘请,刘基不为所动,总制孙炎两次坚请才愿出山。他向朱元璋提出了著名的“时务十八策”,后又陆续出谋划策辅佐朱元璋称帝。官至御史中丞兼太史令,在官场性情刚烈、明辨是非、嫉恶如仇。除了在政治上有料事如神之功力,刘基于文学也颇有建树。他的诗歌践行儒家思想,强调教化作用,具有现实批判意义。

龙泉裔某君残碑

纸本墨拓

元至正十九年(1359)刻

(明)刘基 撰并书

画心纵130厘米,横69厘米

本碑记刊刻于元至正十九年(1359),是为纪念丽水龙泉某君所写。刘基在文中记述了该人的生平,赞扬了他的善行。因碑已残,未能得见碑文全貌。

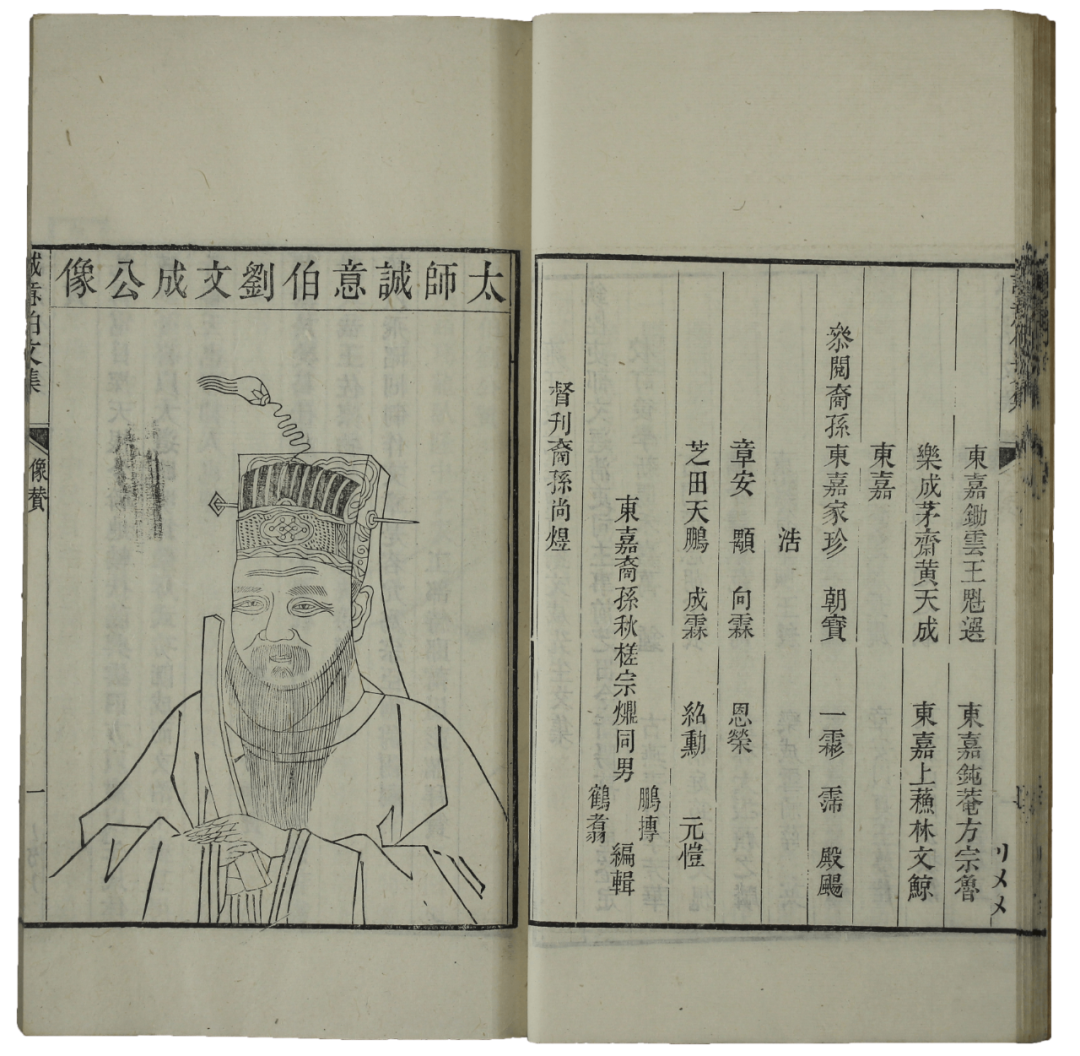

太师诚意伯刘文成公集

清光绪二十六年浙江书局刻本

(明)刘基 撰

此为刘基的一本重要作品集,内容涵盖了他在朝廷中的御书公文、信函、诏告、散文等多种文体。“诚意伯”是刘基的封号。商辂(1414-1486),字弘载,号素庵,浙江淳安人。明代政治家。他曾“连中三元”(乡试、会试、殿试皆获得第一名),这在科举史上十分罕见。历仕英宗、代宗、宪宗三朝,官至内阁首辅。商辂为官刚正忠心,行事果敢,曾力排众议,支持于谦带军抗击蒙古军队入侵,最终取得胜利。为保护百姓利益,他敢于劝谏皇帝,其一大功绩是向宪宗上书《请革西厂疏》,直陈宦官汪直等人的恶劣行径,最终撤销特务机构“西厂”,大快人心。商辂能在时局变化中临危不惧、坚持立场,不趋炎附势,敢于直谏,真可谓“一代贤相”。

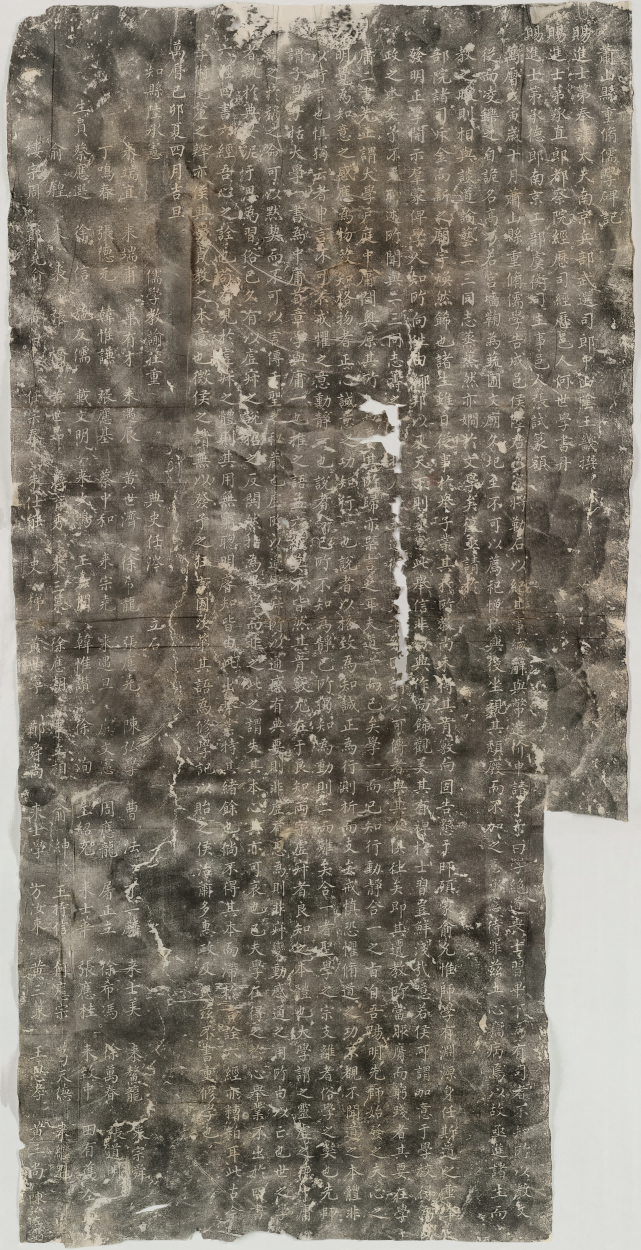

诸暨县重建庙学记

纸本墨拓

明成化五年(1469)刻

(明)商辂 撰 (明)姚夔 书 (明)刘轩 篆额

画心纵142厘米,横78厘米

这篇碑记写于明代成化五年(1469)正月诸暨县庙学重建之时。商辂在文中强调了庙学对促进当地学业、推进道德教化的作用,表达了对弘扬学风的期待。王畿(1498-1583),字汝中,号龙溪。绍兴府山阴县(今属绍兴)人。明代学者、思想家、官员,王门七派中“浙中派”创始人。王畿是王阳明的得意门生,由于悟性高很快能够协助阳明指导学生。嘉靖十三年(1534)进士,官至南京兵部主事,曾任南京武选郎中。然而官场权斗险恶,王畿传播的阳明学说被朝野指责为“伪学”,因而被罢黜官职。但他此后仍然坚持来往多地讲学四十余年,进一步发展阳明的“致良知”。他认为良知是世间万物创造性的根源,应以良知道义作为自己安身立命的根本,不为外界的得失荣辱所撼动,这也正是他达到的至高境界。萧山县重修儒学碑记

纸本墨拓

明万历七年(1579)刻

(明)王畿 撰 (明)何世学 书 (明)张试 篆额

画心纵150厘米,横76厘米

本碑文作于万历七年(1579),讲述了萧山县儒学重修的过程,并提倡弘扬优秀学风,以儒学经典提升自身修养良知。姚绶(1422—1495),字公绶,号谷庵、仙痴、云东逸史,浙江嘉兴府嘉善县人。明代官员、书画家。明天顺八年进士,后官至监察御史。姚绶为官政绩显赫,对朝廷大事也常直抒己见,被称为“铁骨御史”。出任监察御史期间,他发现江淮的盐务官吏官僚作风严重,管理制度存在缺漏,因此开展了对盐务机构的严肃整顿,形成了一套有效的管理模式。然而,他后来却因得罪权贵被贬谪,便以母老为由辞官回乡。另外,姚绶文采斐然,又工行草书、精山水画,有《秋江渔隐图》《谷庵集》等作品传世。葛云飞(1789-1841),字鹏起,又字凌召,号雨田,浙江绍兴府山阴县天乐乡(今属杭州萧山)人,清末著名的民族英雄。出生在军官家庭,自幼习武。嘉庆二十四年(1819)中武举人,官至定海总兵。道光二十一年(1841)九月,英帝国主义再次发动定海之战,葛云飞带领军队奋起反抗,以长矛、土枪等简陋武器,顽强对抗英国侵略军的先进武器,坚守六天,最终壮烈牺牲。虽然清军由于对近代战争认识不足和武器装备落后等原因战败,但是葛云飞等一众将士的不甘屈服、顽强反抗,充分展现了爱国主义和民族气节。

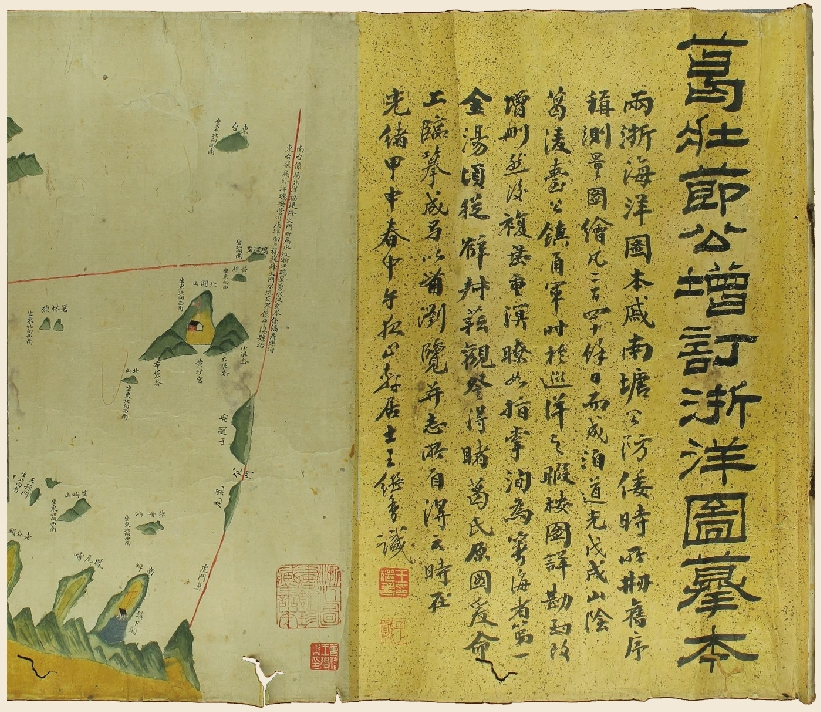

葛壮节公增辑两淛海洋图

彩绘本

清光绪十年(1884)

画心纵45厘米,585厘米

《两浙海洋图》原为明代戚继光所绘,葛云飞利用巡洋之暇进行勘测,在此基础上进行增删,重绘出本图。马一浮

马一浮(1883-1967),名浮,字一佛,后字一浮,号湛翁。浙江会稽(今浙江绍兴)人。中国现代思想家、诗人和书法家。自幼聪慧过人,自学成才。潜心研究国学,通晓古代哲学、文学、佛学,编纂《泰和会语》《宣山会语》两部国学著作。虽无心仕途,但身处乱世的马一浮却心系国家前途命运。在浙大任教期间,他开设“国学讲坛”,继承创新优秀传统文化,激励学生怀抱民族大义、奋发意志,“在艰苦蹇难之中,养成刚大弘毅之质”,并创作校歌,鼓舞斗志。他以文人特有的言行方式展现着爱国者自强不息的意志,彰显了“千年国粹,一代儒宗”的风范。

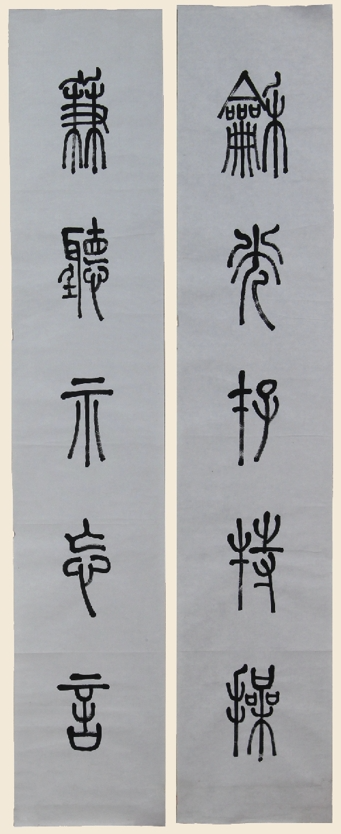

马一浮篆书“和光兼听”五言联

纸本

近现代

画心单张纵145.5厘米,横27.5厘米

此为马一浮篆书作品,对联文字:“和光存持操,兼听示忘言。”“和光”有与世无争之意,“兼听”则为广泛听取意见,这两联告诫人们要心存谦卑,坚持操守。

本部分以“赤诚为民”为主题,展示陆游、叶适、于谦等六位历史名人的历史文献,讲述他们体恤百姓、心怀天下的高尚情操,以及鞠躬尽瘁、尽心尽力为民造福的故事。他们自身恪守简朴,毫无排场,却始终听百姓愁愿、解百姓疾苦,努力做出政绩,以百折不挠之志,倾尽自身全力保家国平安。他们如同历历青松,庇荫世间众生。

陆游

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今属绍兴)人。南宋著名文学家、史学家、爱国诗人。由于生逢北宋灭亡之际,陆游怀抱爱国之心,坚持抗金主张,遭到主和派排挤,仕途始终不顺。但无论身居何职,他都“位卑未敢忘忧国”,时刻准备施展抱负,造福百姓。在江西任提举常平茶盐公事时遭遇严重水灾,他亲自到灾区视察灾情,并上奏朝廷要求拨发救灾粮,后因私自开仓赈济灾民而被罢官。在其他任上,他也同样体恤百姓,采取科学有效的惠民政策,在成都就职时还抑制过疫病流行,深受人民爱戴。虽被数次罢黜,但陆游对国家和人民的爱始终具体而热烈。

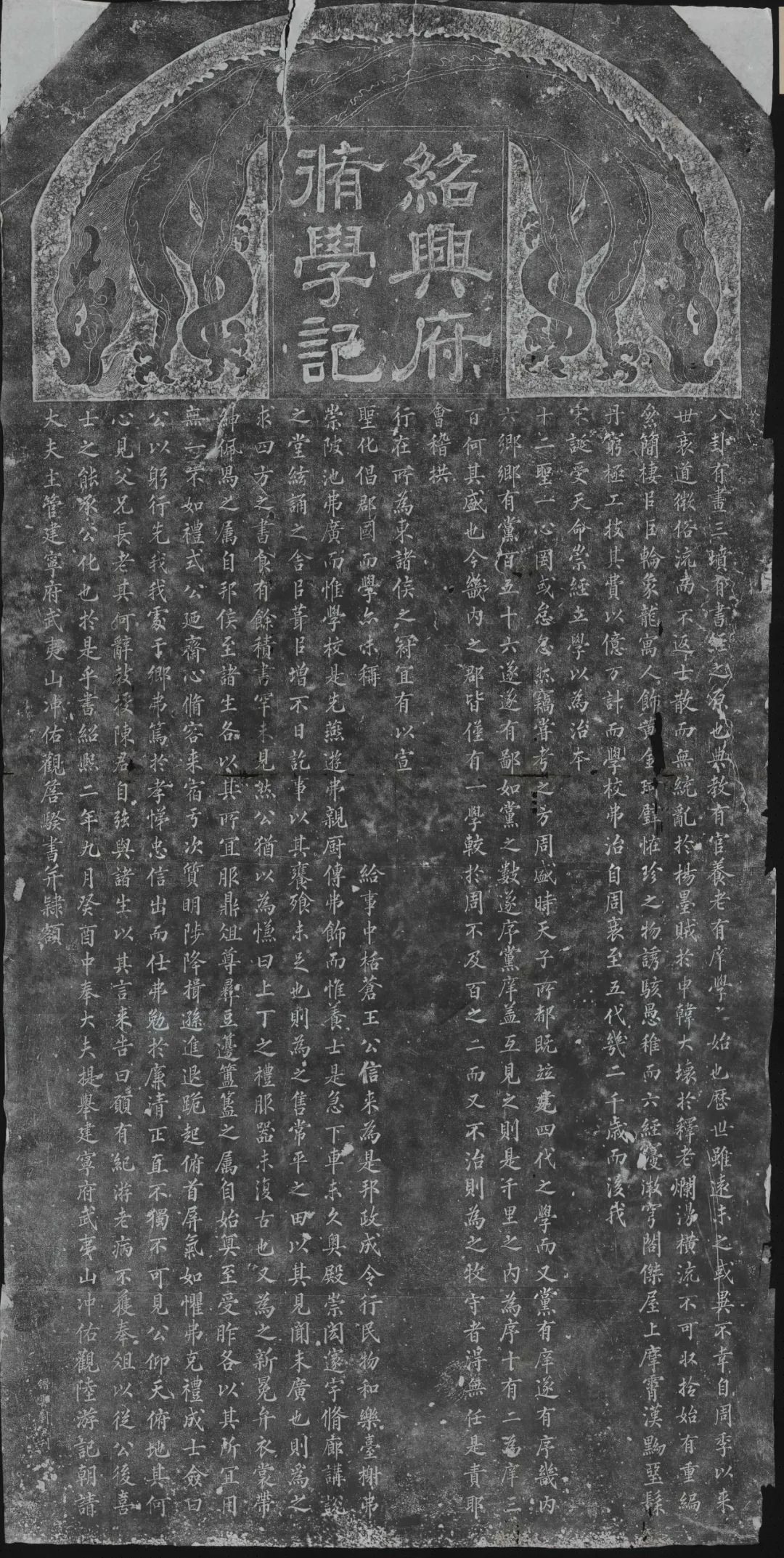

绍兴府修学记

纸本墨拓

南宋绍熙二年(1191)刻

(南宋)陆游 撰 (南宋)詹骙 书并隶额

画心纵220厘米,横110厘米

陆游晚年归隐家乡绍兴后,仍然热心于教育事业。在本文中,他回顾了经学的传承兴衰,认为绍兴作为一个知名的城市,应大力开办学校、培养人才,推广知识普及和道德教化。叶适(1150-1223),字正则,号水心居士。温州永嘉(今温州)人。南宋官员、思想家、文学家、政论家。历任尚书左选郎、国子司业、兵部侍郎等职。因少时家境贫困,叶适十分懂得同情百姓疾苦,这也表现在他的政治主张和惠民政策中。他多次上奏提出减赋以养民,解百姓之烦忧。在建康府任职时,为保两淮百姓不被金兵骚扰,使用妙计解了敌人包围,随后还把军用物资分给地方,并施行屯田计划,恢复了百姓的耕作。他讲究“功利之学”,主张“通商惠工”,将对百姓的爱化为实实在在的惠政,有法亦有道。

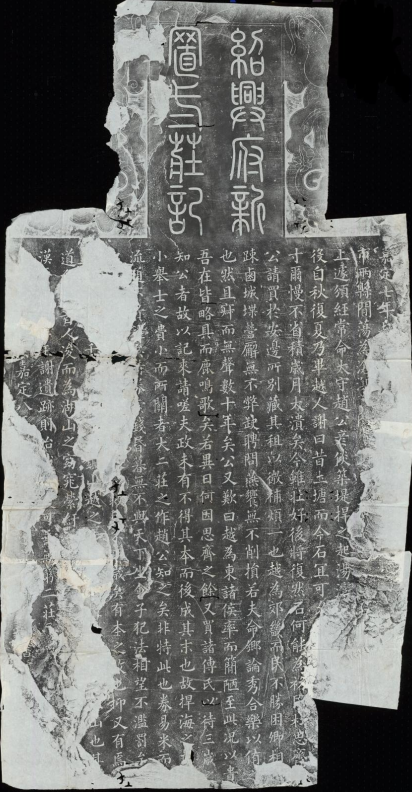

绍兴府新置二庄记

纸本墨拓

南宋嘉定八年(1215)刻

(南宋)叶适 撰 (南宋)曾槃 书

画心纵153厘米,横80厘米

叶适在本文中赞扬太守赵彦倓为绍兴做的贡献,包括筑捍海石塘、兴礼节文风、资助科举考生、施行惠民政策等。叶适同样勤政爱民,因此撰文表达了对此举的认可。于谦(1398-1457),字廷益,号节庵,浙江杭州府钱塘县(今属杭州上城区)人。明朝著名政治家、军事家、民族英雄。“粉骨碎身混不怕,要留清白在人间”两句诗,已成为清官志向的代表,传颂千古,而于谦也用一生为其作了注解。他巡抚江西、河南、山西等地时,平反冤案,为百姓奏请分粮,颇有建树,受到百姓爱戴。面对权官,不同流合污,坦言自己只有“两袖清风”。“夺门之变”后,于谦被奸臣杀害,到明宪宗时才得以平反,谥忠肃。正如《明史》所赞,于谦“忠心义烈,与日月争光”。

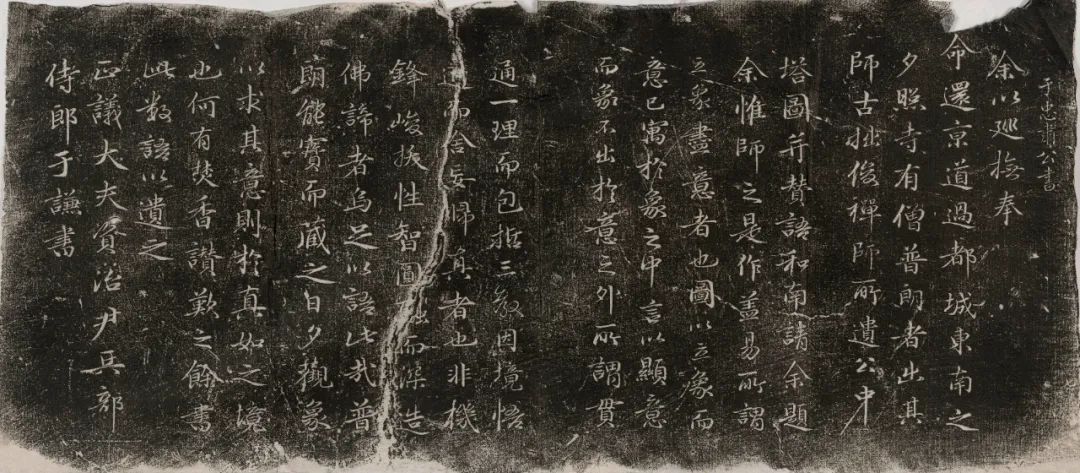

题公中塔图赞

纸本墨拓

近代拓本

(明)于谦 撰并书

画心纵27厘米,横60厘米

此作是于谦应北京夕照寺僧普朗之请,为其师古拙俊禅师遗存的《公中塔图并赞语》所作题记。此书取法赵孟頫,点画遒劲圆润,别具峻拔清刚之气。

梁肯堂(1717-1801),字构亭,号春淙,一字石幢,号晚香,浙江钱塘(今属杭州)人。清乾隆二十一年(1756)中举,官至刑部尚书。在任期间,共办理赈灾五次,在河道治理方面为老百姓办了不少实事。为应对永定河涨水,他奏请设置石闸以分流,并在水势上涨时亲自驻扎在治河工地,督率工人抢险救灾。正定等地河水暴涨时,他又亲临当地查看灾情,并奏请赈灾粮款,蠲免灾区额粮。梁肯堂因察公勤民的为官作风而颇得民心,也受到了乾隆、嘉庆两任皇帝的喜爱,被皇帝赏戴花翎,赐黄马褂。

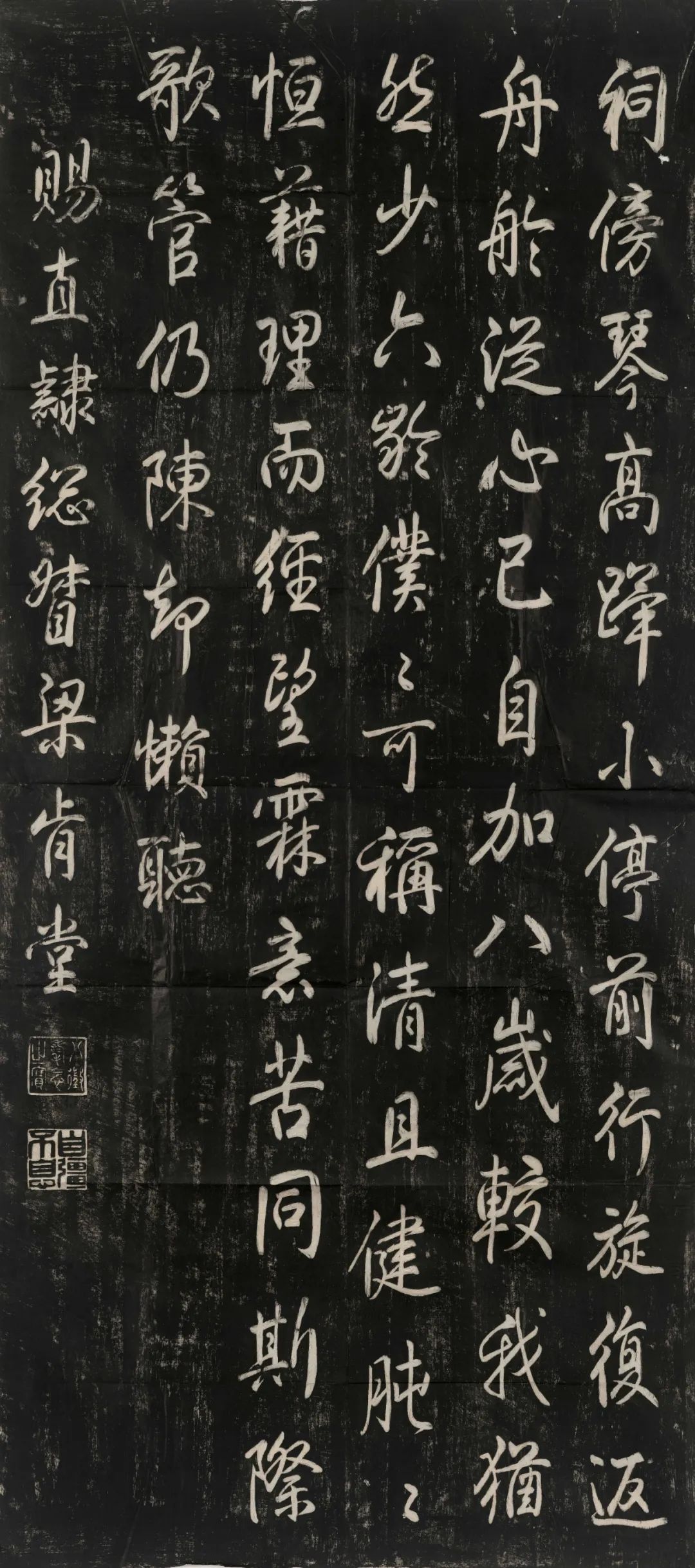

乾隆皇帝赐直隶总督梁肯堂诗

纸本墨拓

清代刻

画心纵123厘米,横54厘米

赐诗是乾隆五十九年(1794),皇帝由水路春巡天津的途中,赐予迎銮的梁肯堂的。全诗文:“祠傍琴高跸小停,前行旋复返舟舲。从心已自加八岁,较我犹然少六龄。仆仆可称清且健,肫肫恒藉理而经。望霖意苦同斯际,歌管仍陈却懒听。”

汤寿潜

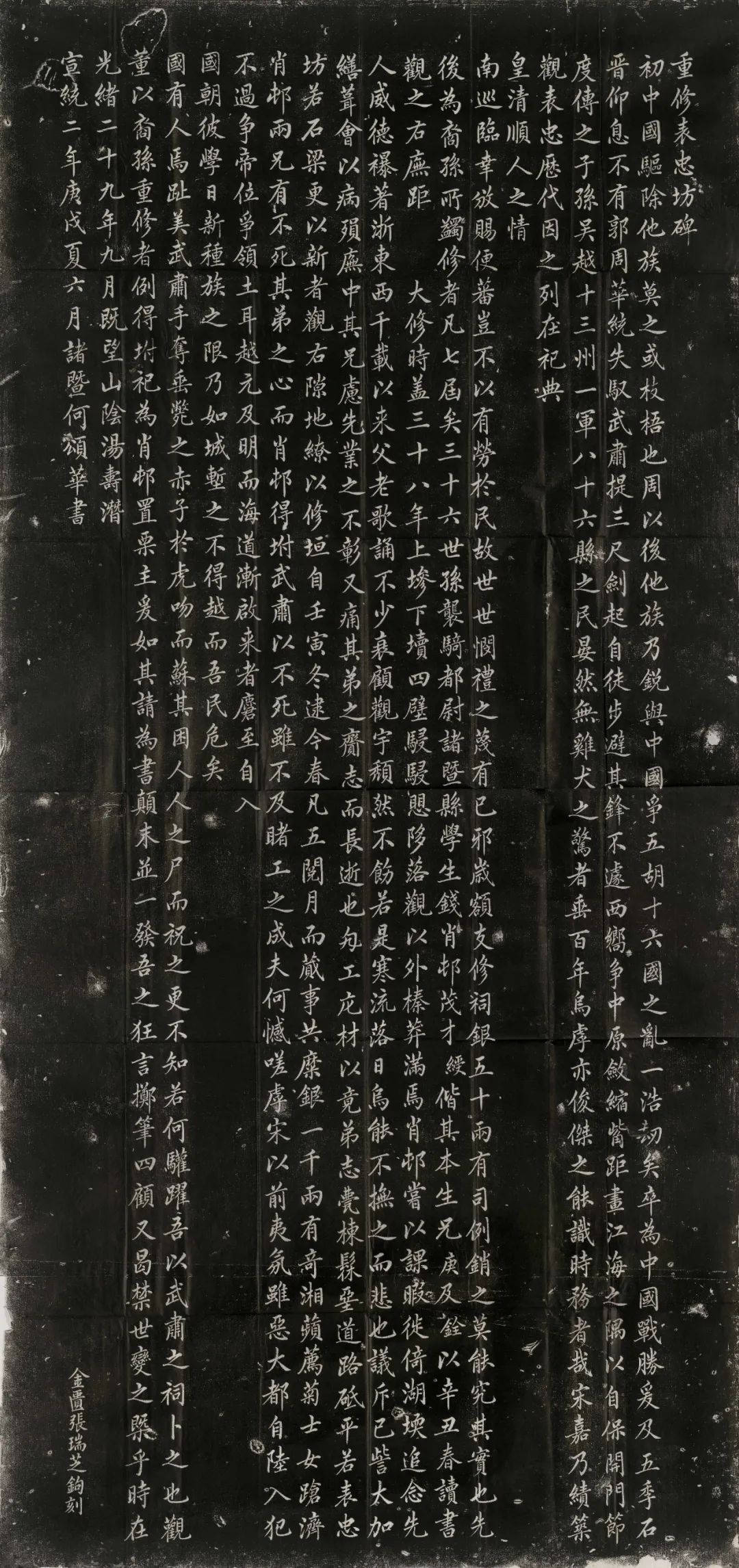

汤寿潜(1856—1917),原名震,字蜇先(或蛰仙),浙江绍兴府山阴县天乐乡(今属杭州萧山)人。清末民初实业家、政治家、社会活动家、晚清立宪派的领袖人物。作为恰逢乱世的有识之士,汤寿潜无论在朝在野,都想尽办法扶大厦之将倾、救人民于水火。他写《危言》,针对大清弊病提出精减冗员、改革科举、推广学校、开发矿藏、修筑铁路、兴修水利、加强海军防务等改良措施。他关心公共事业,主持修建沪杭铁路,并资助兴建浙江图书馆。虽多年身居要职,可汤寿潜却始终恪守简朴,以“竞利固属小人,贪名亦非佳士”的高标准要求自己。重修表忠坊碑记

纸本墨拓

清宣统二年(1910)刻

(清)汤寿潜 撰 (清)何颂华 书 (清)张瑞芝 刻

画心纵135厘米,横65厘米

此碑文作于清光绪二十九年(1903)钱王祠表忠碑重修之时。汤寿潜在文中记述了表忠碑重修始末。郁达夫(1896—1945),原名郁文,字达夫,浙江富阳人。中国现代作家、革命烈士。1913年至1922年在日本留学,期间与同为留学生的郭沫若、成仿吾等人创办文学团体“创造社”,开始文学创作。回国后写下了《迟桂花》等一系列反映人民生活的小说。积极开展抗日宣传工作,以爱国知识分子的视角反映底层人民疾苦,激励社会各界支持抗战。流亡时,日军胁迫他当翻译,在此期间,他暗中救助、保护了大量文化界流亡难友、爱国侨领和当地居民,最终因汉奸告密被杀害。他的一生虽短暂,却如同他的文学,充满了对弱者的同情、对革命的浪漫激情和对国家及人民的深切热爱。郁达夫行书“春风暮雨”七言联

纸本

近现代

画心单张纵170.3厘米,横37厘米

对联文字:“春风池沼鱼儿戏,暮雨楼台燕子飞”。右侧文字:“鉴堂先生正。”左侧落款:“丙子首夏 郁达夫。”下有印章两枚,分别为“达夫郁氏”和“富春人也”。

本部分以“训勉后世”为主题,展示钱镠、吕祖谦、叶梦得等七位历史名人的历史文献,讲述他们立身立德,用实际行动和廉洁箴言引领家族和弟子向善的故事。他们一生忠诚廉洁,通过自身事迹提炼升华,总结家训传世,鼓励后辈恪守道德准则;其家族后人也不负众望,百世传递廉政之力。他们如同灼灼荷花,香泽当夏,也为后世留下累累硕果。

钱镠(852-932),字具美(一作巨美),小字婆留,杭州临安(今杭州临安区)人。五代十国时期吴越国的建立者。采取保境安民政策,按时向朝廷纳贡,使得吴越地区社会经济发展较为稳定,文化艺术发展逐渐繁荣。钱镠还注重修身治家,《钱氏家训》为后代立身处世提供了全面的规范和教诲。钱氏家族在家训的激励下,蓬勃发展,出了许多名人,如钱钟书、钱学森、钱三强等。

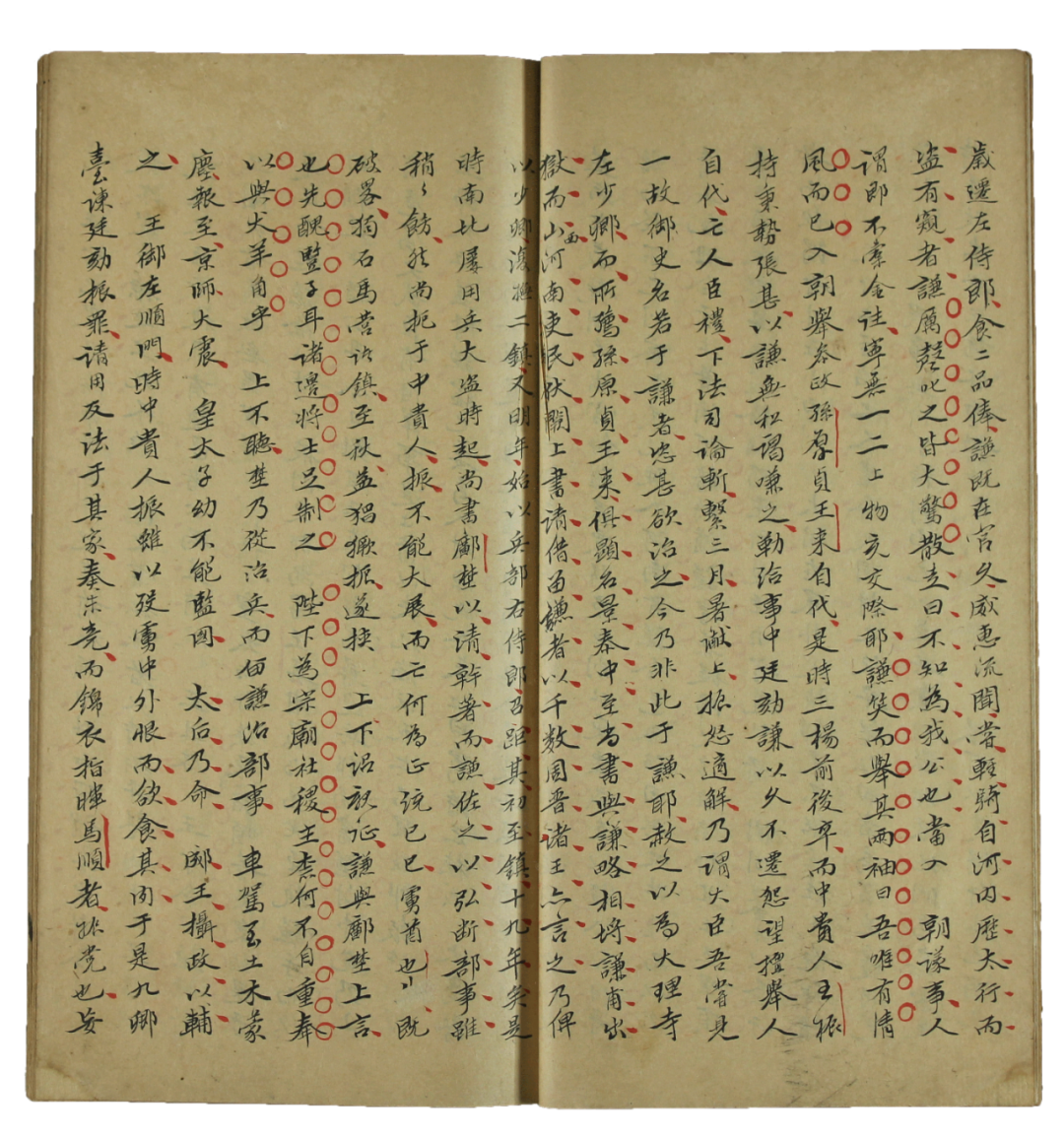

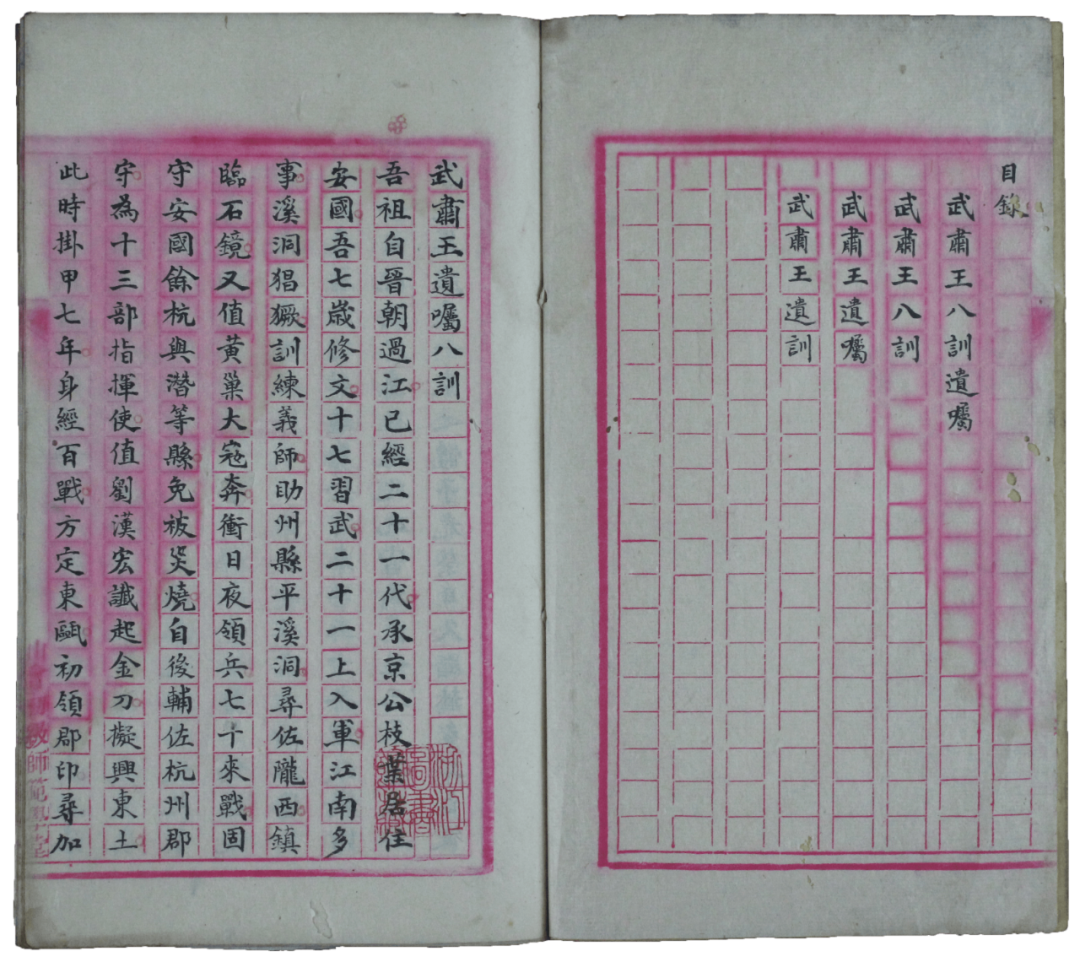

钱镠的第十九世孙钱琦(1469—1549),是明代一位“直臣循吏”,有勇有谋,为百姓击退流寇,还敢于谏言反对明武宗耽于享乐。《钱氏家训》的智慧超越时代,对现世的我们也具有深刻的启示意义。武肃王八训、武肃王遗训

民国抄本

(五代)钱镠 撰

虽钱氏有“金书铁券”免死牌,但钱镠仍坚持“绍续家风,宣明礼教”。他于约912年制定《八训》,又在临终前制定《遗训》十条,劝诫后代要忠孝爱民,勤政恶逸,家族和睦,敬承先志,体现了一代君王的治家智慧。吕祖谦

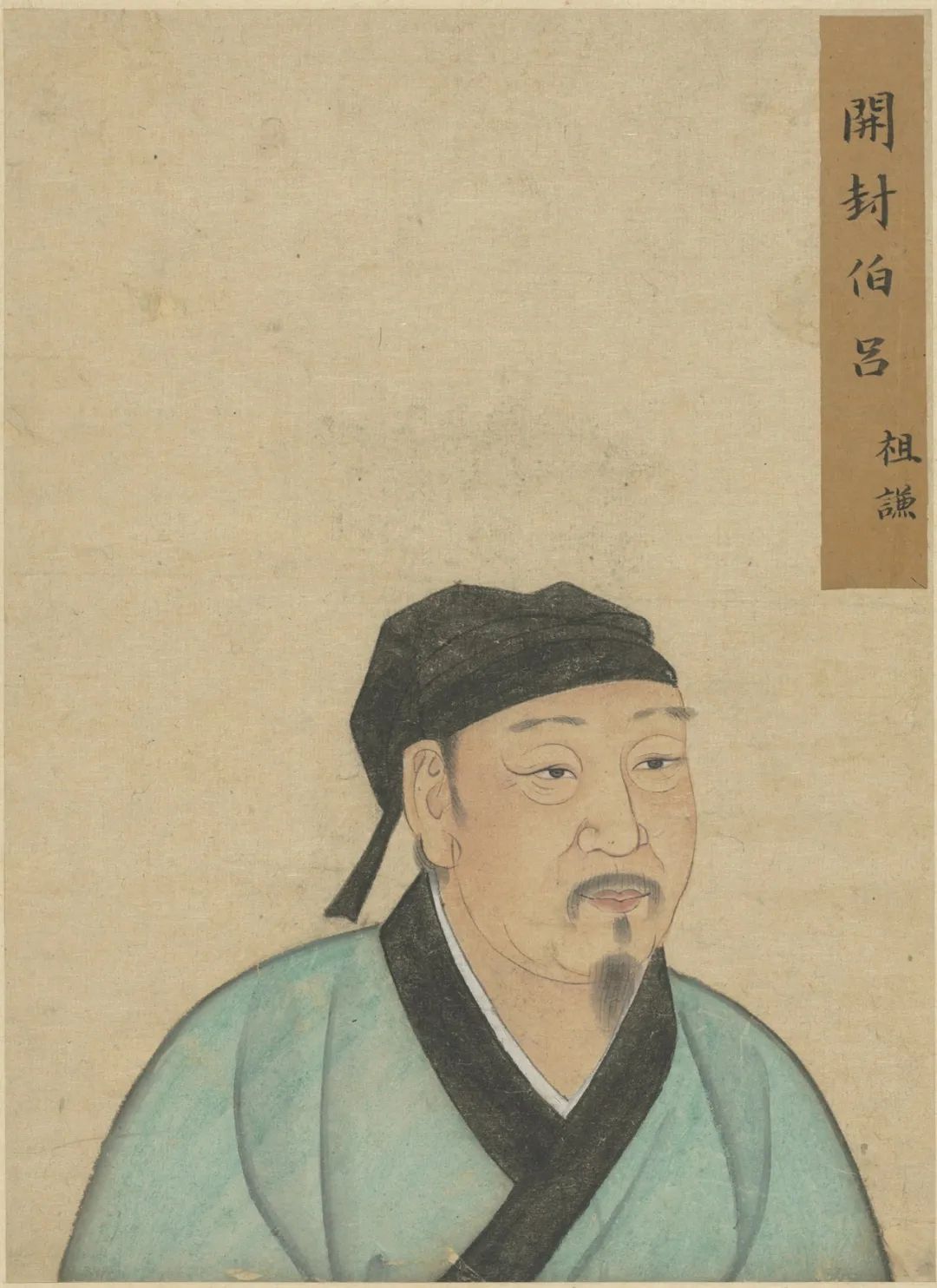

吕祖谦(1137-1181),字伯恭,婺州(今金华)人。南宋理学家、文学家。出身“东莱吕氏”,以门荫入仕,历任直秘阁学士、提举亳州明道宫等,编纂刊行《皇朝文鉴》。博学多才,开“浙东学派”之先声。“东莱吕氏”是宋代最显赫的文臣家族之一,吕夷简的《门铭》、吕希哲的《家塾广记》、吕本中的《童蒙训》等都是传家规训,吕祖谦将其汇编为《家范》六卷,分为《宗法》《学规》《官箴》三个部分,教育子孙做人要敬宗守道、读书要明理求实、为官要清慎勤实。《宋史》赞:“居家之政,皆可为后世法。”

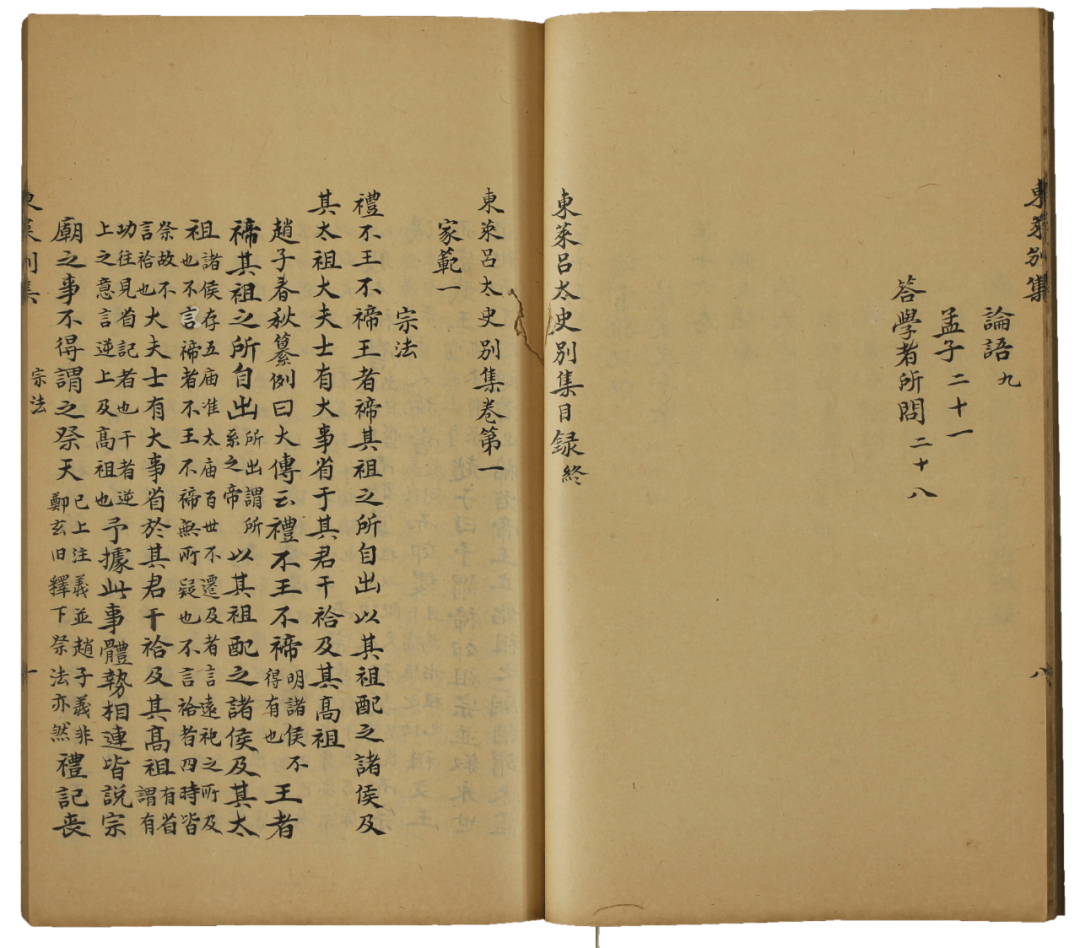

东莱吕太史文集

清抄本

(宋)吕祖谦 撰

此为吕祖谦的诗文总集,其中在《别集》部分记载了其所整理的家范。

叶梦得

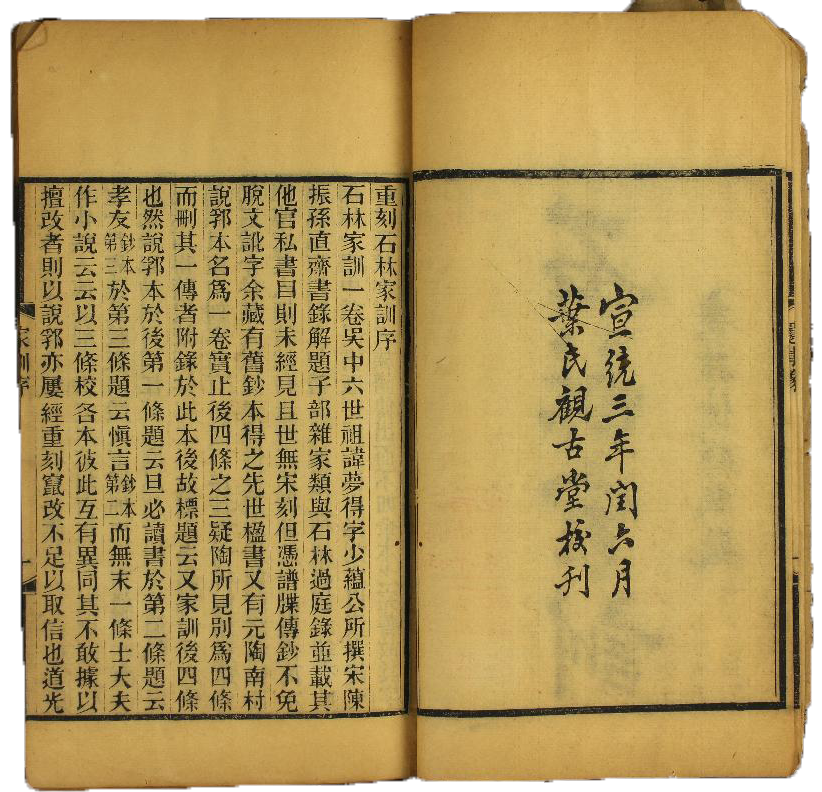

叶梦得(1077-1148),字少蕴,苏州长洲人,祖籍处州松阳(今丽水松阳)。宋代词人。晚年隐居湖州牟山玲珑山石林,故号石林居士。书香世家的文化熏陶造就了叶梦得博览群书的习惯,少时便文采斐然。经历建炎南渡,他的词作风格从婉约转向了豪气,充满了对家国时局的悲慨和收复失地的志向。在55岁时,效仿北齐颜之推《颜氏家训》的意旨撰写《石林家训》,传承叶氏家族的训导,鼓励后人修身治学、尽忠报国。石林家训

清光绪三十年至宣统三年叶氏观古堂刻本

(南宋)叶梦得 撰

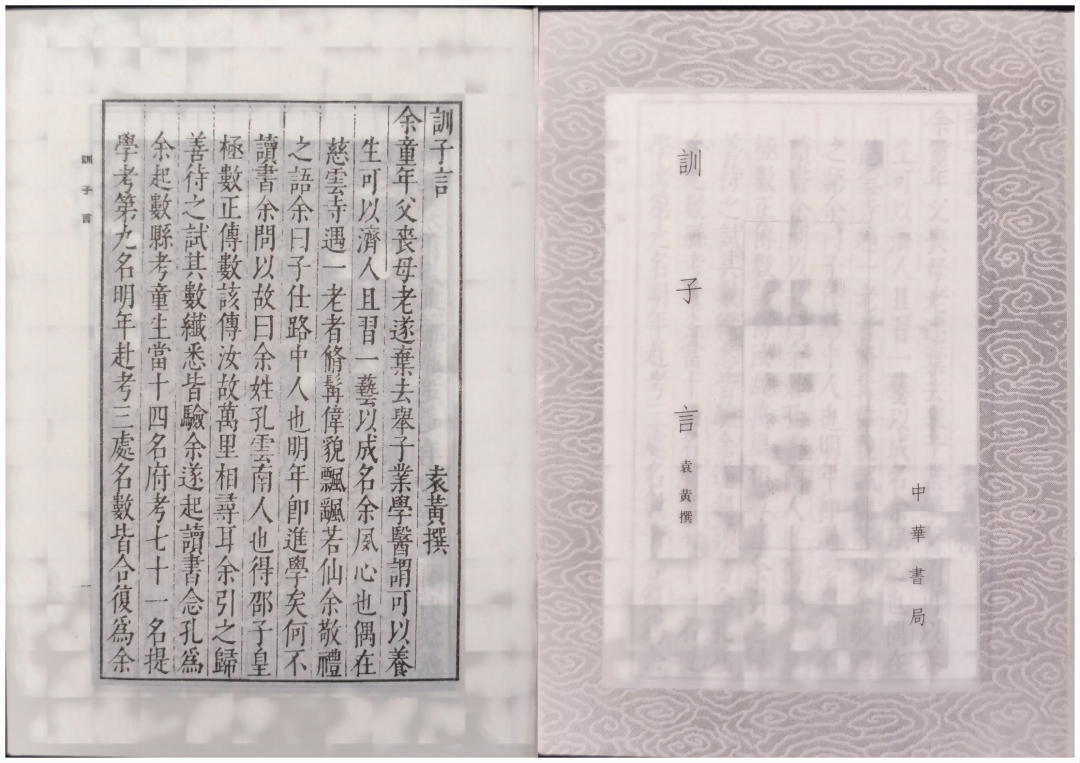

叶梦得训诫后代之作,包括忠孝、好学、修身养性等,如“凡吾宗族昆弟子孙,穷经出仕者,当以尽忠报国而冀名纪于史,彰昭于无穷也”、“不至于性命不足以谓之好学”、“将欲慎言必须省事,择交每务简静,无求于事,会则自然不入是非毁誉之境”。袁黄(1533—1606),初名表,后改名黄,字庆远,初号学海,后改了凡。浙江嘉兴府嘉善县人,明代思想家。自幼博览群书,精通天文、地理、历书、兵法等。万历五年(1577)曾因策论违逆主试官落第,至53岁才中进士,为官勤恳爱民,惠政救灾,还曾立下援朝抗日战功,后因卷入“京察之争”被罢黜,归隐山林,建藏书楼,闭门著述。袁黄平日喜静坐参禅,最早倡导刊刻《嘉兴藏》(即《径山藏》)。总结不同人生阶段经历写成《了凡四训》训示其子,其中关于劝善思想在后世影响深远,对人们如何践行道德规范也颇有实践指导意义,是优秀传统文化瑰宝。训子言

影稗乘本

(明)袁黄 撰

即《了凡四训》。袁黄从立命之学、改过之法、积善之方、谦德之效四个方面总结的人生经验。俞樾

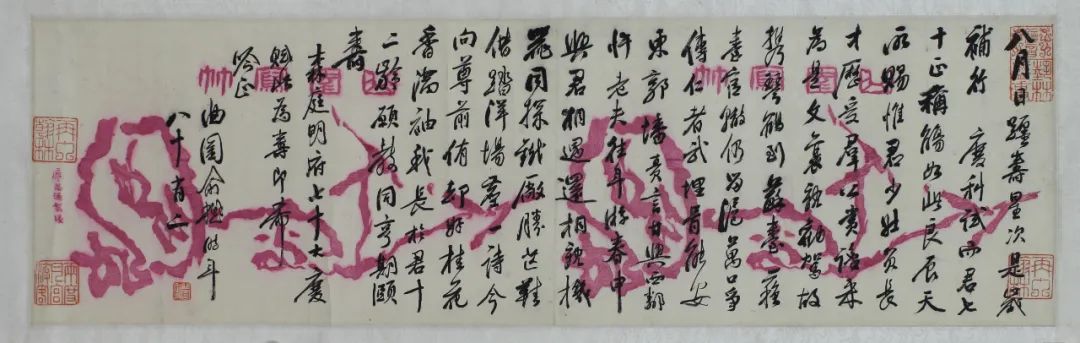

俞樾(1821—1907),字荫甫,自号曲园居士,湖州德清县人。清末著名学者、文学家、经学家、古文字学家、书法家。曾任翰林院编修、河南学政等职,后被曹登庸弹劾罢官。此后潜心治学四十余载,主要研究经学,旁及诸子学、史学、训诂学,乃至戏曲、诗词、小说、书法等,涉猎广泛,博采众长,著《春在堂全书》,被时人誉为“九霄文星”。门下弟子有章太炎、徐琪、吴昌硕等。他一生很好地诠释了俞氏家风:主导诗书传家、德厚流光,不重功名利禄、重勤奋治学。后代也多有建树,如编写《清史稿》的俞陛云、近现代学者俞平伯等。俞樾贺寿诗横幅

纸本

清代

画心纵22.8厘米,横75厘米

此为俞樾为朱森庭七十大寿时所作贺诗。全文:“八月日躔寿星次,是岁补行庆科试。而君七十正称觞,如此良辰天所赐。惟君少壮负长才,历受群公赏识来。为是文襄亲劝驾,故携琴鹤到苏台。苏台官辙仍留沪,万口争传仁者武。埋骨能安东郭墙,责言甘兴西邻忤。老夫往年游春申,与君相遇还相亲。机器同探钺厂胜,芒鞋借踏洋场尘。一诗今向尊前侑,却好桂花香满袖。我长于君十二龄,愿教同亨期颐寿。森庭明府七十大庆,赋此为寿,即希吟正。曲圆俞樾时年八十有二。”丁氏兄弟

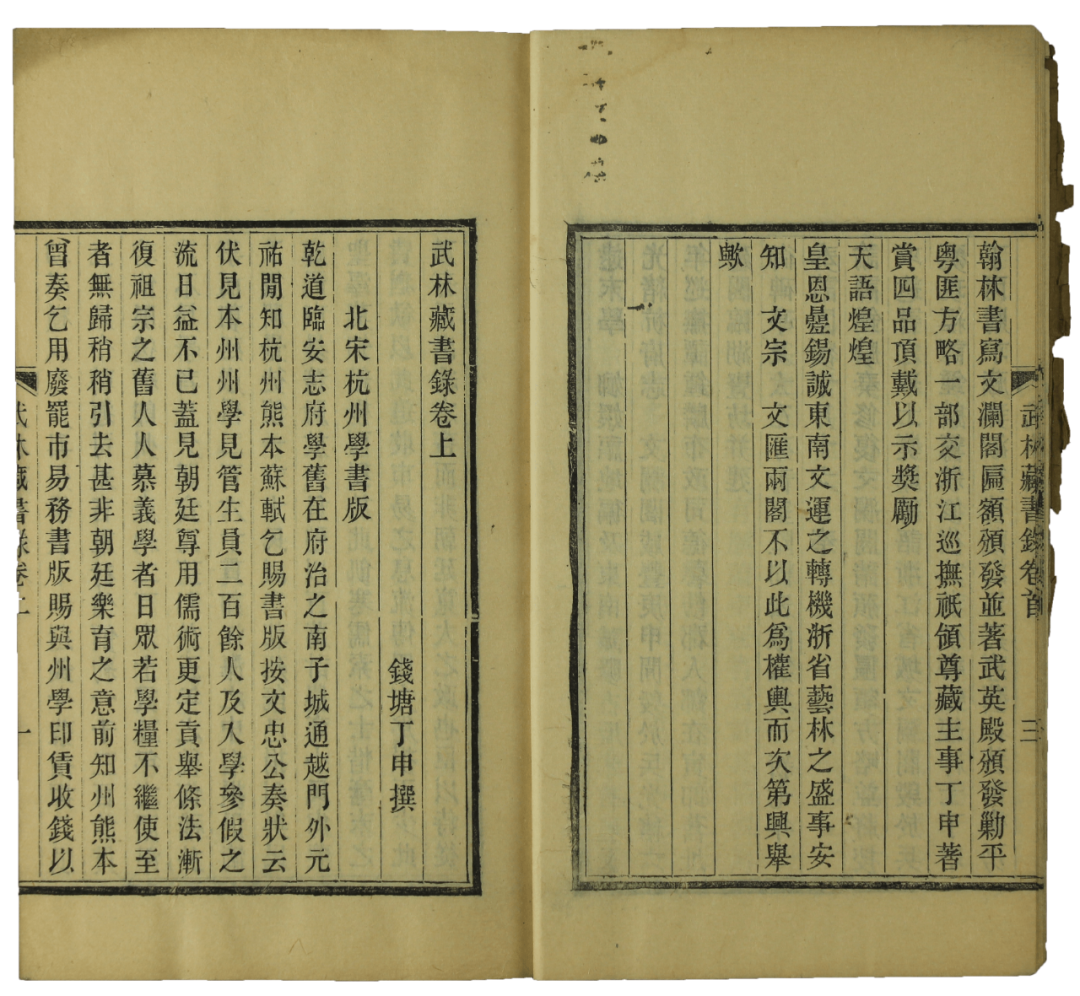

丁氏兄弟皆为清代著名藏书家,钱塘(今属杭州)人。哥哥丁申(1829-1887),原名丁壬,字竹舟,号礼林;弟弟丁丙(1832-1899),字嘉鱼,号松生,又号松存。他们出身家境富裕的乡绅家族,自其曾祖父起便酷爱藏书、考究古籍,两兄弟家中建有藏书楼“嘉惠堂”。秉承“耕读传家、乐善好施”的家风,丁氏兄弟热心公益事业,抢救并补抄文澜阁《四库全书》的事迹成为光照千古的伟大功绩。他们还开办近代纱厂,组织涵盖几乎所有公益事业的“杭州善举联合体”,以浩瀚的书生情怀为近现代文化和社会事业作出了巨大贡献。武林藏书录

清光绪二十六年钱塘丁氏嘉惠堂刻武林掌故从编本

(清)丁申 撰

本书详记杭州地区藏书史实,其中记录文澜阁《四库全书》收藏始末、书院学馆藏书史以及74位藏书家史实。

结语

每当我们为人生的选择而迷茫时,不妨深深回望历史,那些令人困惑的是非题,早已有人用生命为我们写下了答案。“大贤秉高鉴,公烛无私光。”这些出自浙江的历史名人将“清廉”二字的深意阐释得淋漓尽致。他们虽身处不同的时代、不同的领域,却有着同一份高尚的冰心,同一种信念的追求。在每个人的短短几十载的生命跨度里,他们用自己独特的力量扬起清正之风,在代代传承中给许多人带来了榜样和力量。这股清风,富贵名利无法将其转移,时代更迭无法将其改变。让我们继续接力,让“浙风廉韵”永远吹拂大地。浙江图书馆

返回顶部

返回顶部