发布时间:2024-09-26作者:来源:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

前言

中国木版刻印图画的历史源远流长。古代小说戏曲刊本的插图,便是木版刻印图画艺术的重要门类。白化文在《中国古代版画溯源》中指出,“如果说宋朝是中国和世界印刷史上第一个黄金时代,那么,明朝就可称作中国古代版画发展史上的唯一黄金时代。"与此同时,明朝也是中国古代通俗文学高度发展的黄金时代。版画和通俗文学的双重繁荣,使二者的联系相对于前代更加紧密,小说戏曲几乎“无书不图”,所谓“降至明代,为用愈宏,小说传奇,每作出相”(鲁迅语)。这种现象延及清代仍有继承和发展。插图与小说戏曲相映成趣,形成明清两朝一种独特而复杂的文化现象。

古代小说戏曲插图与传统绘画不同,它的服务对象主要以大众为主。所以,它有很强的标准性与同质性。简而言之,古代小说戏曲插图可以被视为充满大众认知符号的集合——“相”。青铜器时代,图像的叙事寄宿于青铜器纹饰中。随着绘画技艺的成熟,绘画这种更具视觉性的方式逐步取代抽象的纹饰,并将纹饰容纳其中。唐代雕版印刷的出现带来了高效率的传播,绘画也由此产生了两条线路:一类为具有私人属性的创作,另一类为大众符号的生产。

此次展览分为五个部分:何以为“相”、探“相”于书、流“派”纷呈、"文"趣使然、别开生“面”。通过探究古代小说戏曲插图生产大众符号的过程,展示明清江苏地域小说戏曲插图的发展历程,重新了解古代小说戏曲插图不同阶段的特点。展览以介绍明清江苏地域出版(出土)的小说戏曲木刻插图为主,重点介绍明代南京、苏州小说戏曲的刊本插图。同时串联了一些相关的刊本插图和古代绘画作品,帮助观展者去探究插图是如何重译传统绘画语言,如何作用于图像叙事的过程。

一

何以为 “相”

书与画的关系一直是中国绘画理论中的焦点。众所周知,在中国文字创造之初,书画的区别并不明显,因此文与图形成了一种难以分割的一体性,从而无法谈论插图的概念。然而,随着文字的抽象化和标准化,文字从图像中分离出来,成为特殊符号,代表着某种含义。随着文字的数量增加,文字在甲骨上形成序列,产生了一种更为稳定和高效的思想传承。但在文字数量匮乏的时期,图像成为描述神秘或无法形容的事物的重要工具。在绘画的语境中,“相"应该被视作一种叙事的符号,是图像叙事时不可或缺的元素。第一幅将文字和绘画结合的作品的出现,便引发了图与文关系的问题。简而言之,要么是文为图补充,要么是图为文补充。在这一部分,展览将介绍从汉代到元代各类文献中的图文关系。

尽管最早图文并存的书籍尚未确定,但从考古发现来看,在战国、乃至秦汉时期,人们已经熟练地使用插图来补充视觉信息。例如,湖北省云梦睡虎地秦墓出土《日书》中的《人字》图、《艮山》图和《直(置)图》等,均采用了嵌入式插图的形式。同样地,在汉代马王堆出土的帛书中,人们惊奇地发现了如今广泛使用的上图下文的插图形式。

1

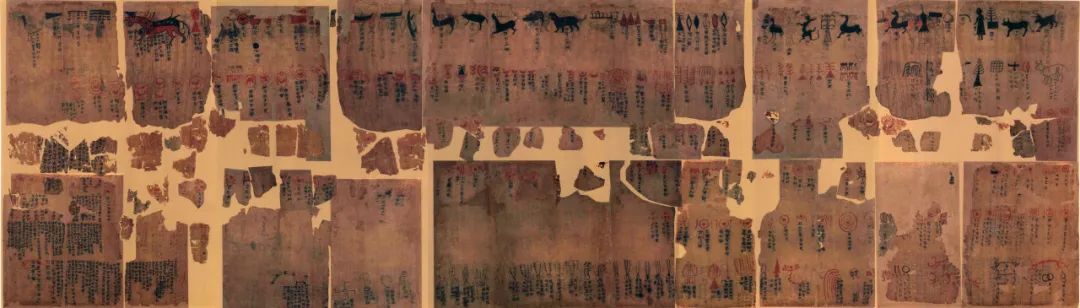

汉马王堆帛书《天文气象杂占》

湖南省博物馆藏

帛书《天文气象杂占》出土于马王堆三号墓,出土时碎成几十片,经恢复,整幅帛书长约150厘米,宽约48厘米。从形式上看,帛书可分为前后两部分。前一部分图文并茂,占帛书的绝大部分篇幅。这部分内容从上到下约六列,每列从右往左分为若干行;每条先出图像(图像或墨,或朱也有朱墨并用者),次以名称、解释及占文三百条(有的条目只有名称,有的条目只有解释,还有的条目只有占文;每列多者五十几条,少者二十余条)。后一部分有文而无图,墨笔书写,居于帛书后半幅末尾。

2

唐敦煌遗画——佛说阎王罗授记

《四众预修生七往生净土经》(《十王经》)

法国国家图书馆藏

3

敦煌遗书《观音经变图卷》

法国国家图书馆藏

在敦煌魏晋南北朝到唐朝的佛教经书中,卷轴书籍彩绘插图己然发展成熟。从《十王经》与《观音经变图卷》中可以看出虽然在形式上此时的彩绘插图已经较为成熟,但是文字与图像之间的搭配并不十分契合。唐时人们将此中的经文称为“变文”,此种图称为“变相”。为何如此称呼,必须联系这种彩绘插图经书的使用场景。以《十王经》为例,它描绘的是亡人通过中阴的情景。此经书通常有两个使用场景,一个是设斋等法事活动时用来供奉,其二是宣讲《十王经》,传播十王信仰时使用。在讲经讲到故事紧张之时,给观众看经书中的故事场景。所以,“变相”是为了渲染讲经现场的氛围,绘画在这里给予人以真实性。

4

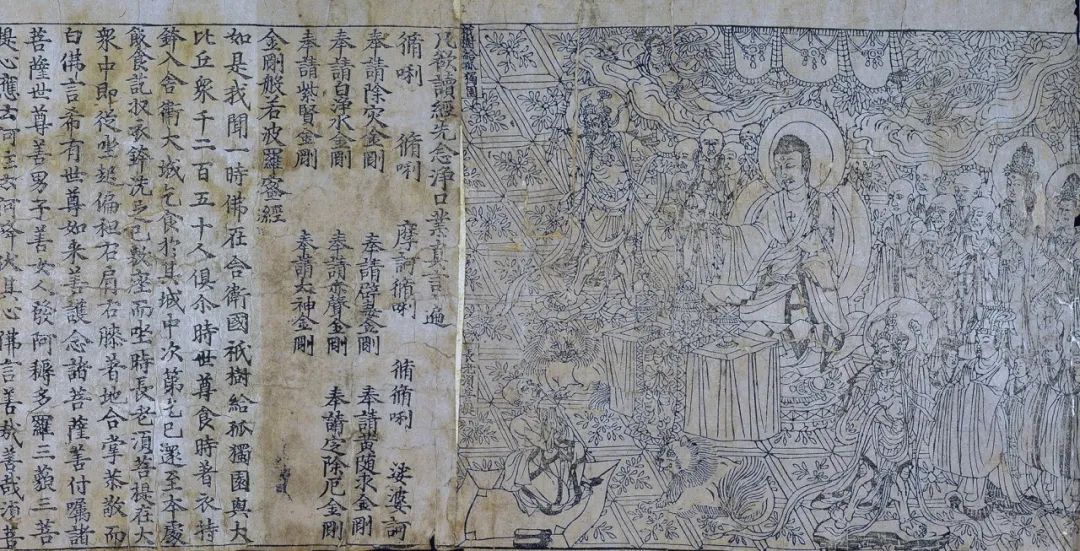

《金刚般若波罗蜜经卷》唐代咸通九年(868)

大英图书馆藏

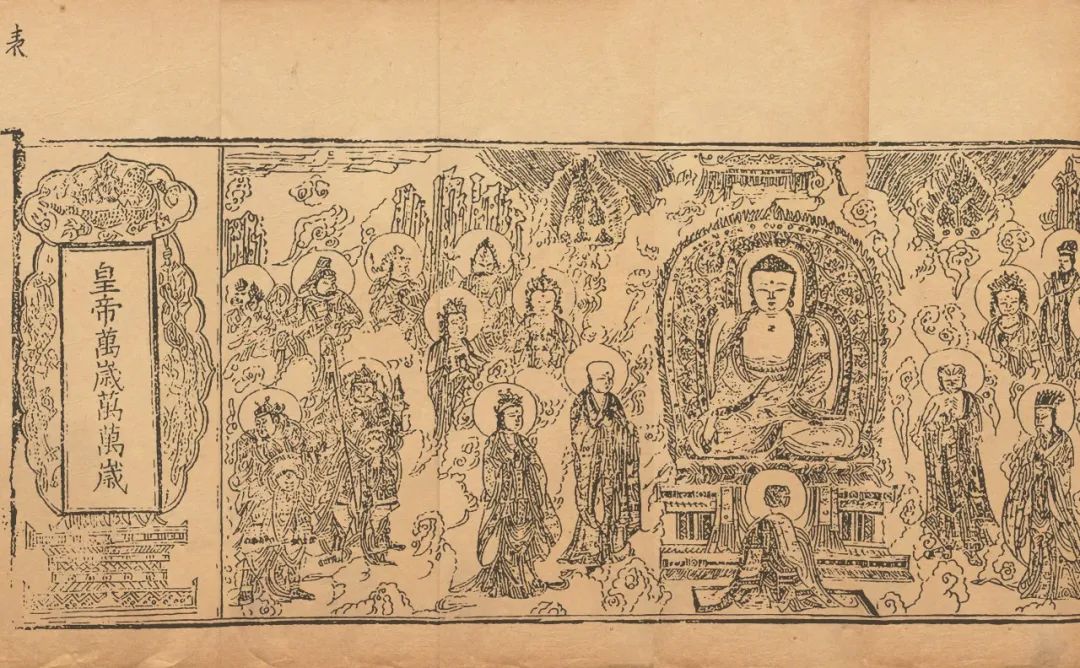

到了晚唐,出现了雕版印刷。这种快速印刷的技术大大提高了刻书业的效率,同时也能让人将精力大量地投入在制版之中。于是,线条绘画以一种精美、繁复的方式重新出现在人们的视野之中。现在被公认最早带有纪年款的便是这幅晚唐的《金刚般若波罗蜜经卷》。在整部经书中,并没有像《十王经》一样,有着大量的插图,只在扉页有一幅精美的图案。这种插图形式在元代开始兴盛,元至治年间(1321-1323)建安虞氏所刊《武王伐纣》《乐毅图齐七国春秋》《秦并六国》等五种全相平话,以及元至元甲午(1294)建安书堂所刊《三分事略》,便是这类插图扉页(亦称“书名页”)的代表之作。这六种平话的扉页均为上图下文,其绘图方式继承了敦煌变相。

5

白画《供养人物稿》

选自《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》

第一册

6

白画《菩萨像》

选自《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》

第一册

7

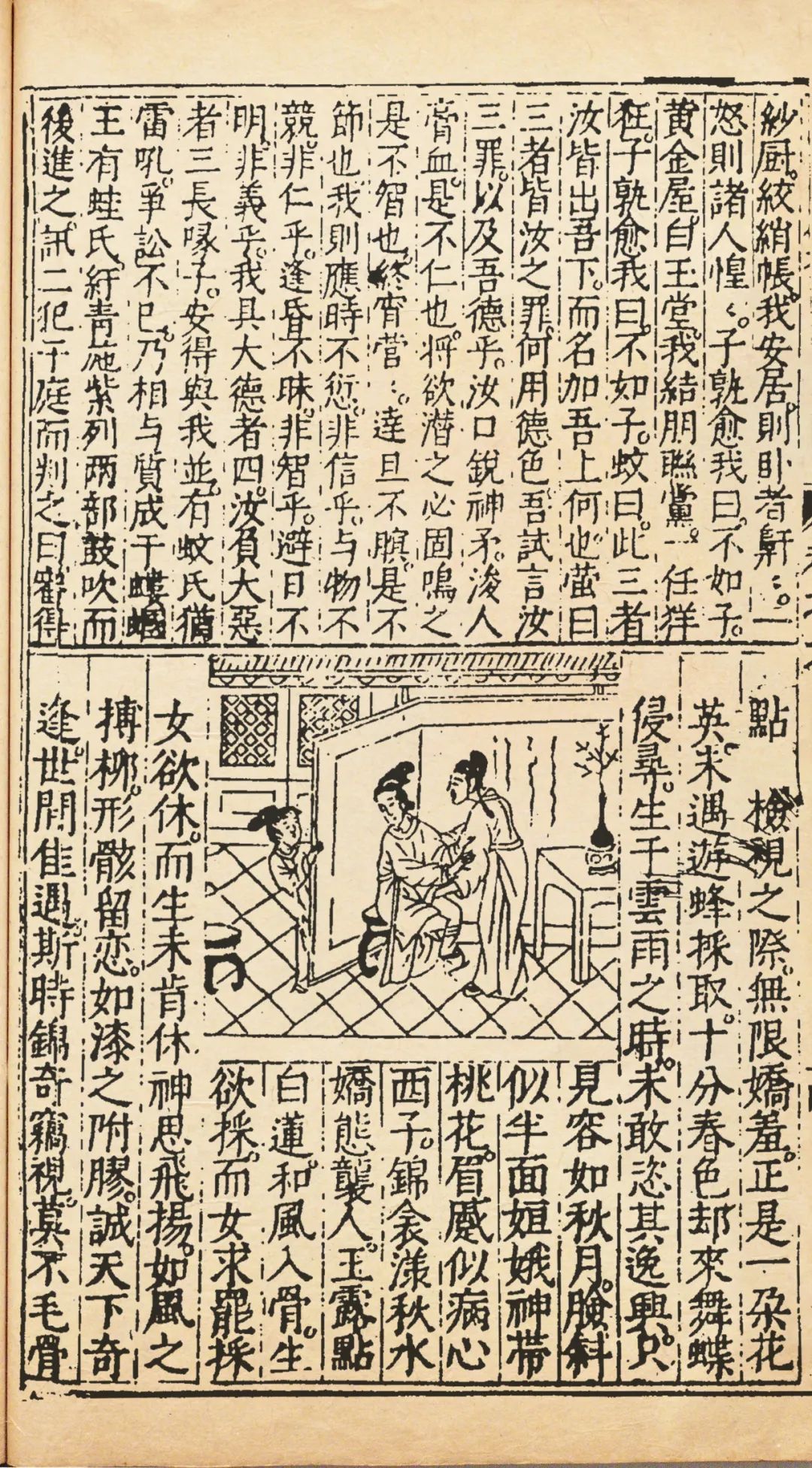

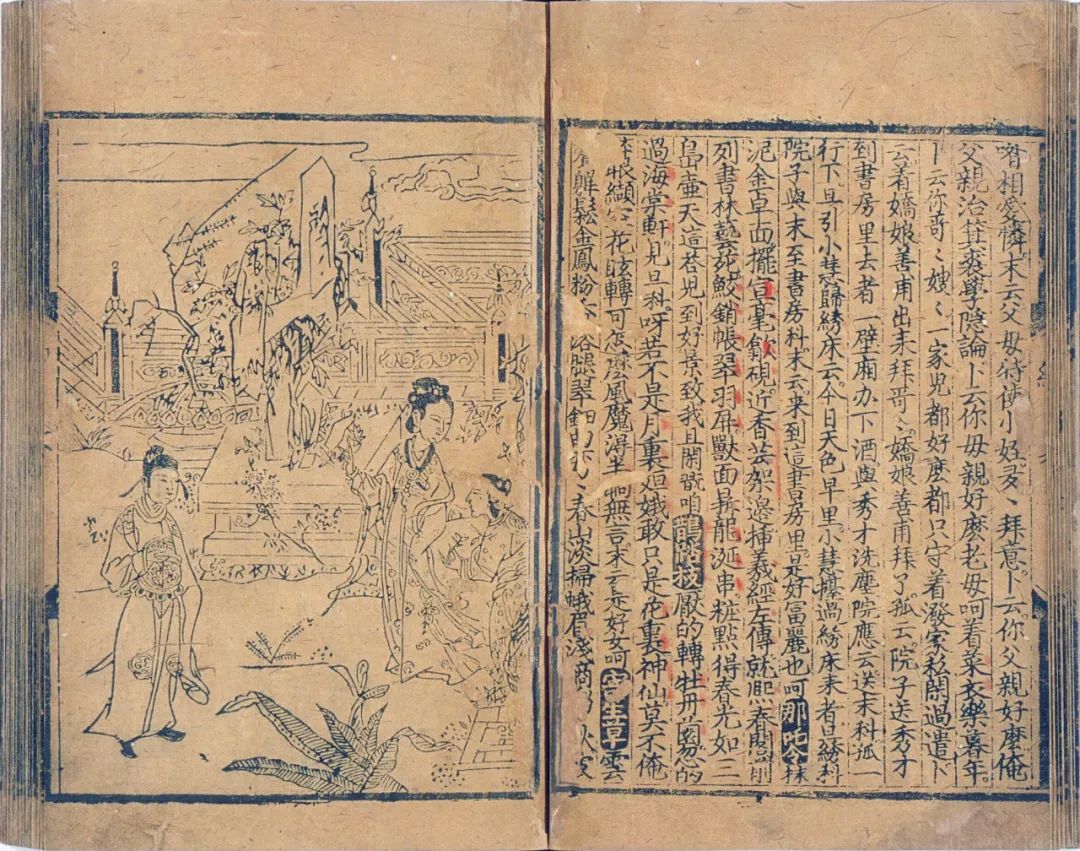

周曰校《花神三妙传》插图

明万历二十五年(1597)

金陵万卷楼刊本

敦煌变文、变相对后世插图形式影响主要表现在三个方面。首先是绘画的内容直接启发了后世的小说戏曲插图。在现存敦煌遗书中,存有许多人物画稿,如法国国家图书馆藏《供养人物稿》《菩萨像》等。这种人物“白画"强调传神,是晋唐人物画像发展的缩影,对后世绣像产生了很大影响。其次就版式而言,敦煌经卷中图文结合的方式对后世小说戏曲插图也有重要启发。单幅独立图画、上图下文图画、文中镶嵌图画等经卷中的插图形式,在后世插图本小说戏曲中常见。由于后世木板雕刻不及手写经卷插图那样随意,这种文中嵌图形式逐渐演化为单页插图或者双叶联式插图,也有的演变成镶嵌画形式。明万历二十五年(1597)南京万卷楼周曰校重刊《国色天香》,内收文言言情小说《花神三妙传》,共有插图5幅皆为镶嵌式。第三,就图像的榜题(图像边的文字)而言,敦煌变相也为后世插图本提供了某些借鉴。

可以说,明清小说戏曲插图本的渊源与敦煌变文、变相密切相关。就图文结合而言,变文中图像的价值无疑为小说戏曲插图本的出现提供了理论借鉴;而宋元平话则成为变文向通俗小说戏曲过渡的桥梁,同时也开启了后世插图本兴起的先河。

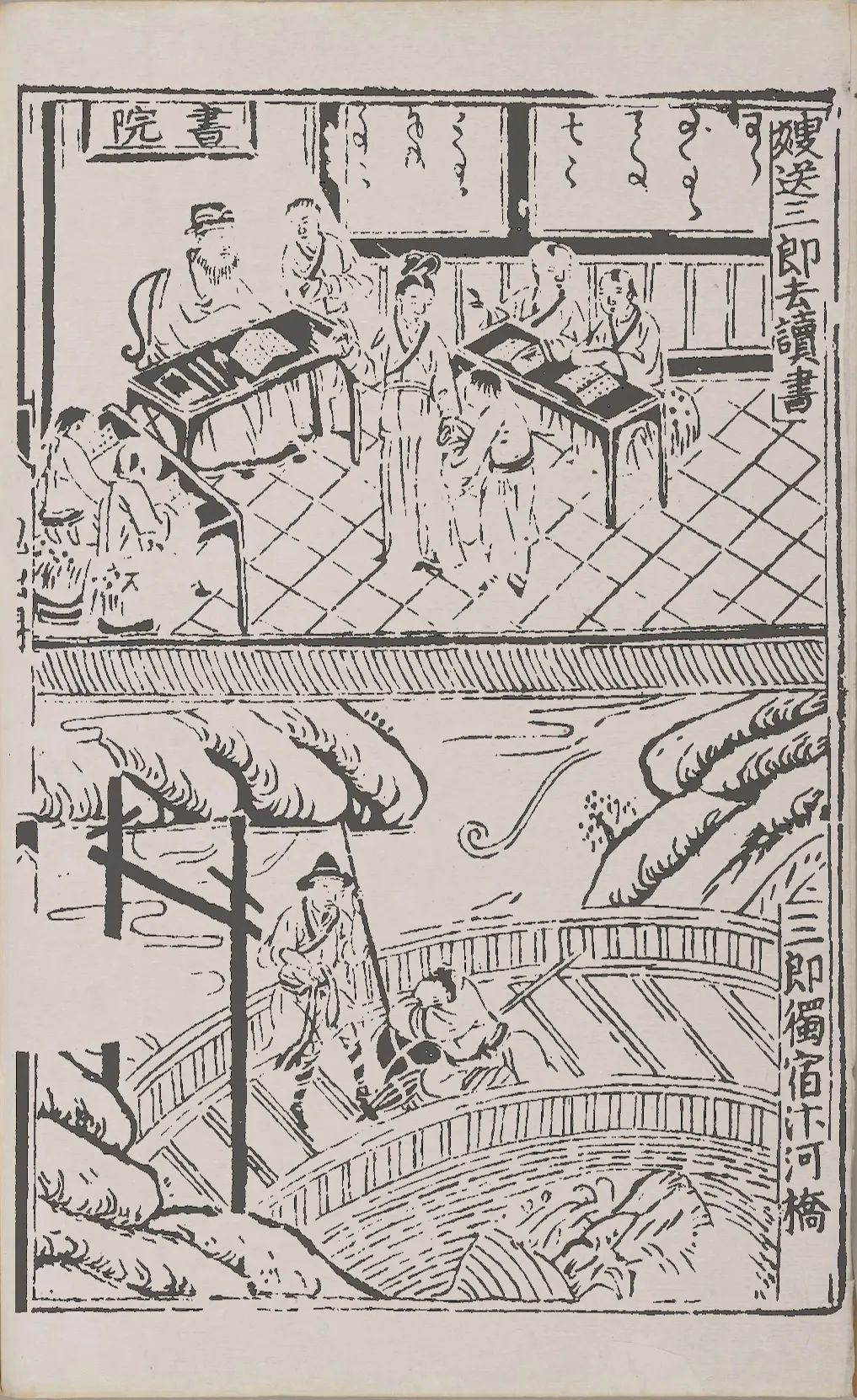

小说戏曲插图的形式

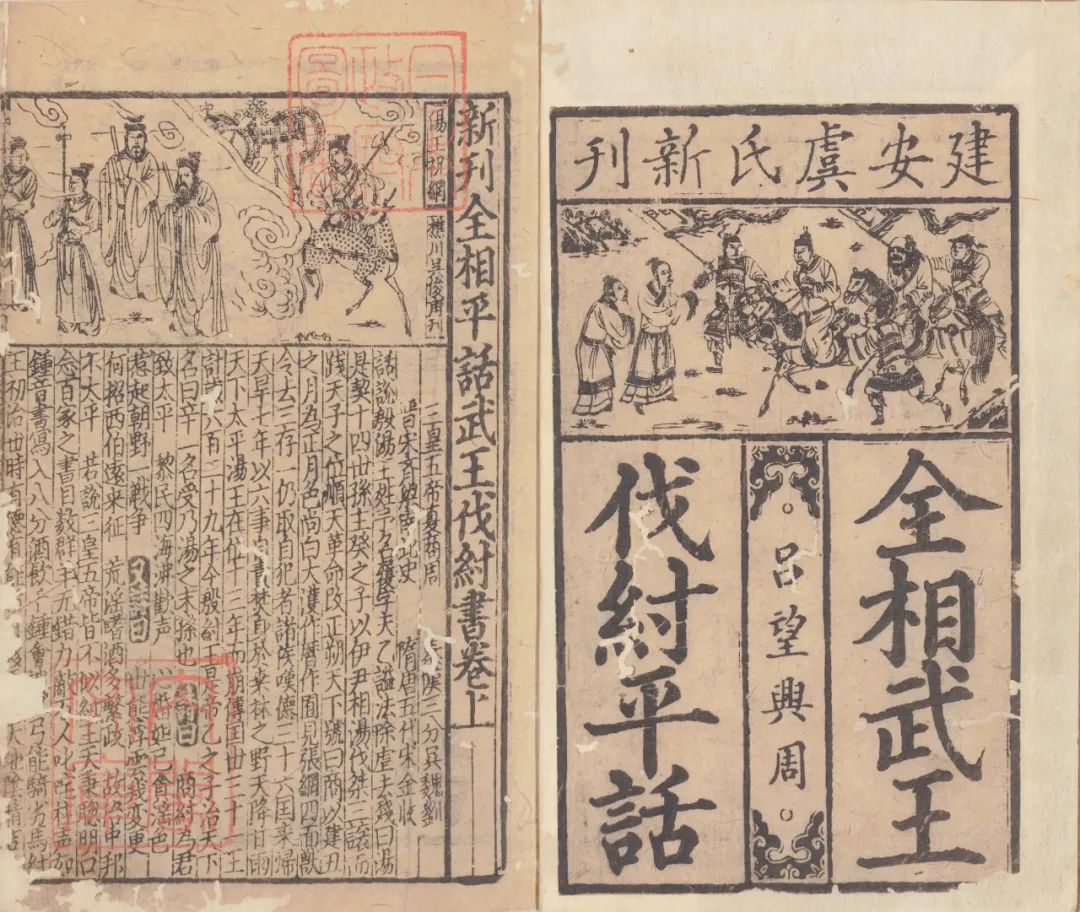

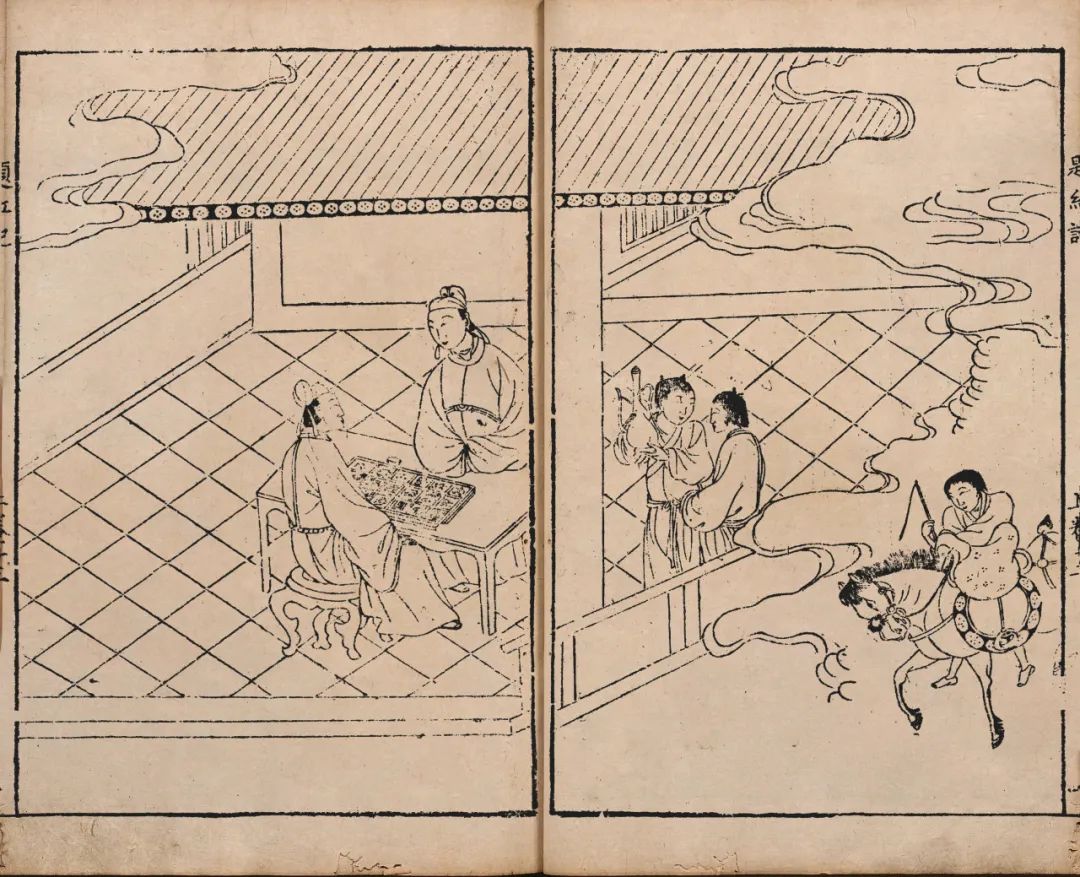

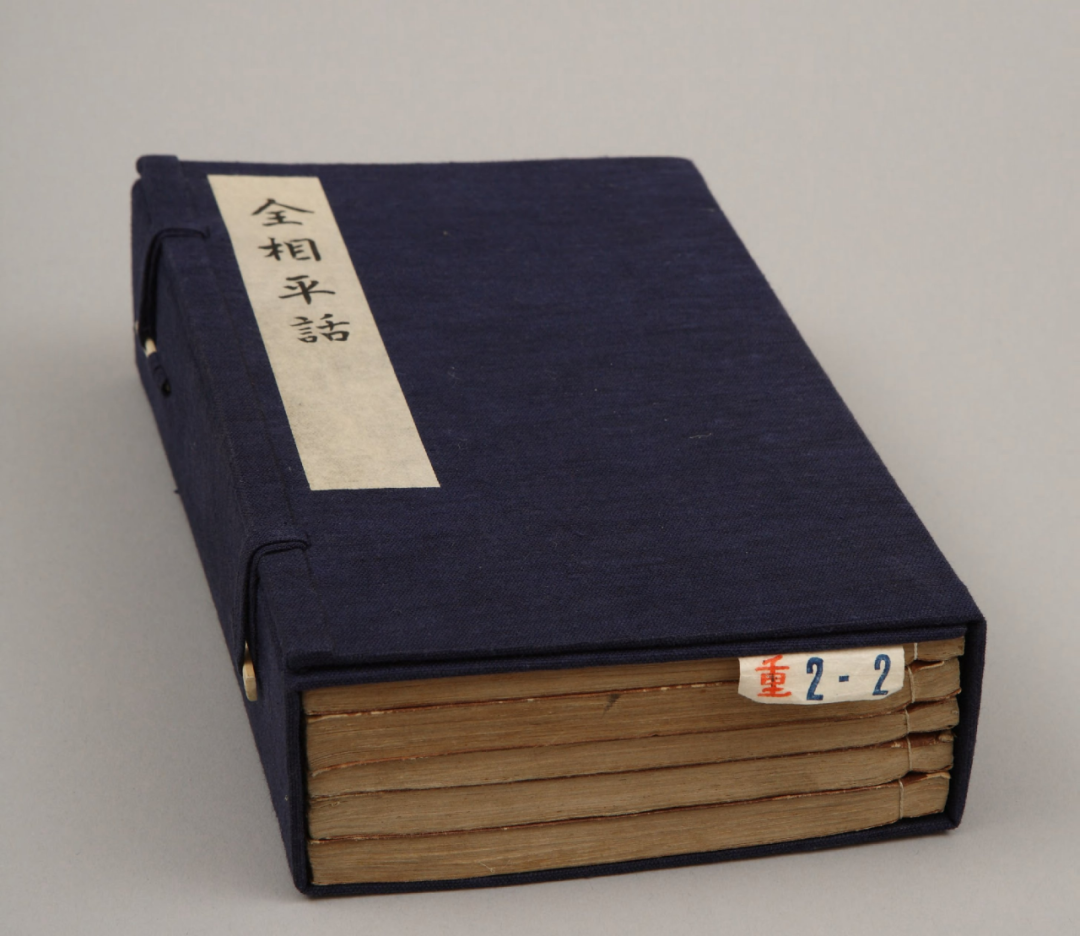

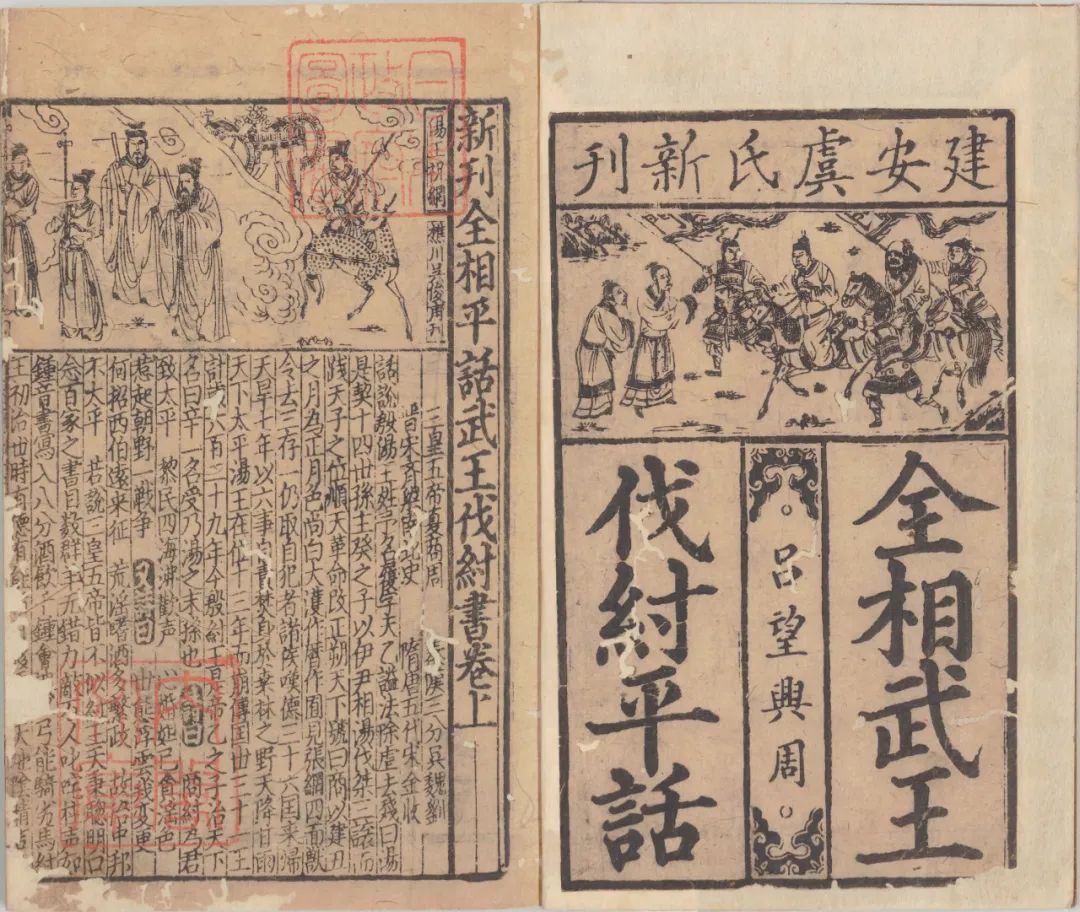

《全相平话》扉页

元至治年间(1321—1323)

建安虞氏刊本

湖南省博物馆藏

扉页式插图

在明清小说中,常有只有扉页有插图,其余均为文字的部分。这种形式在元代开始兴盛,将书籍的扉页称为“书名页”。

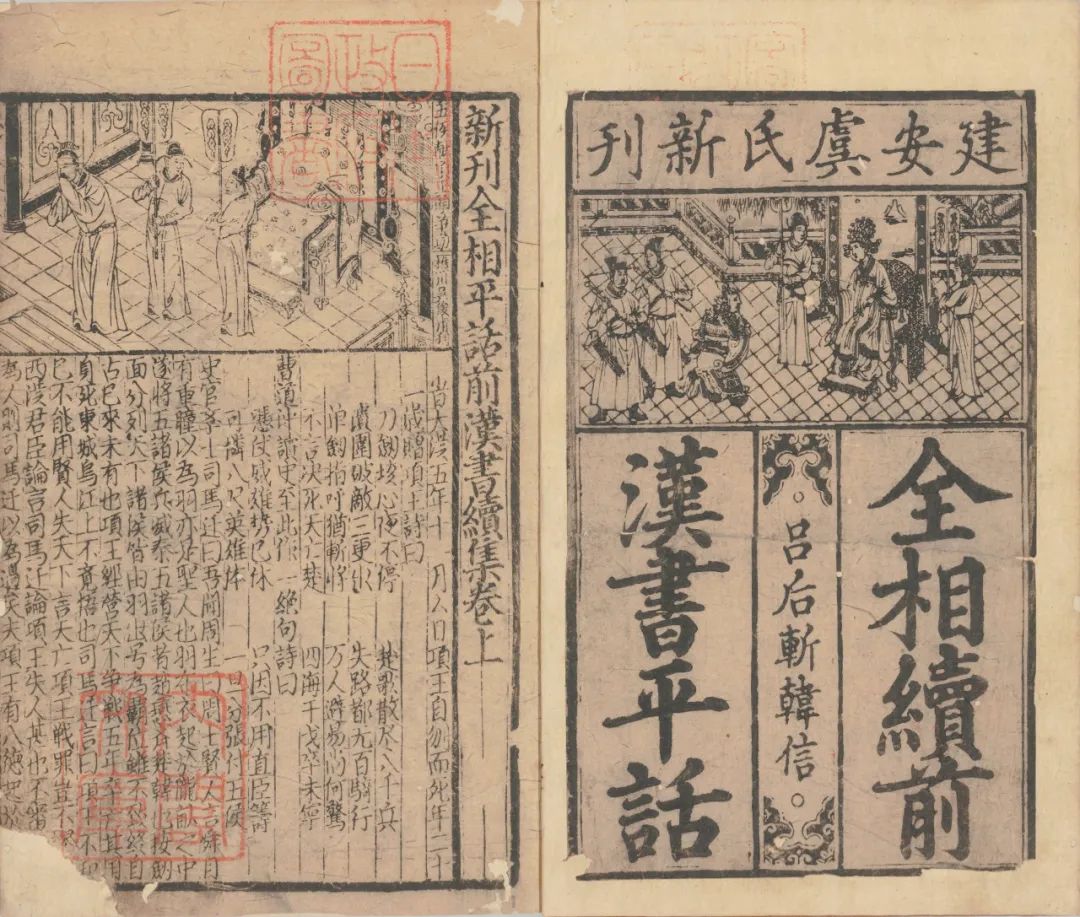

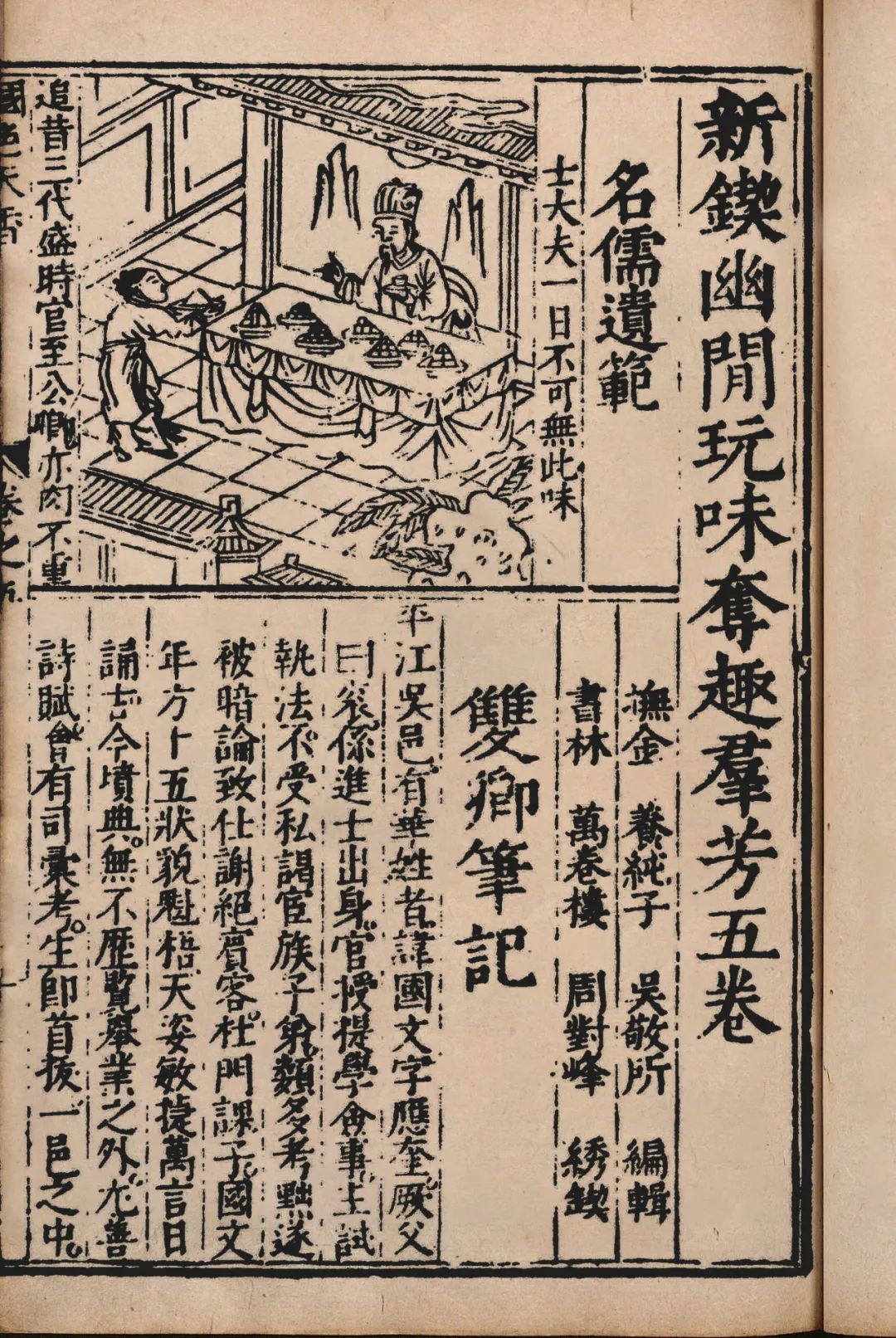

《京台新锲幽闲玩味夺趣群芳》

插图·其一

明万历二十五年(1597)

书林万卷楼重刊本

日本国立公文书馆藏

上图下文式插图

上图下文式插图通常会在书名前冠以“全相”,就是每一页都有一幅插图。现存最早的小说插图元代《全相平话》系列均上图下文布局,可以说已经初具现代连环画的雏形。

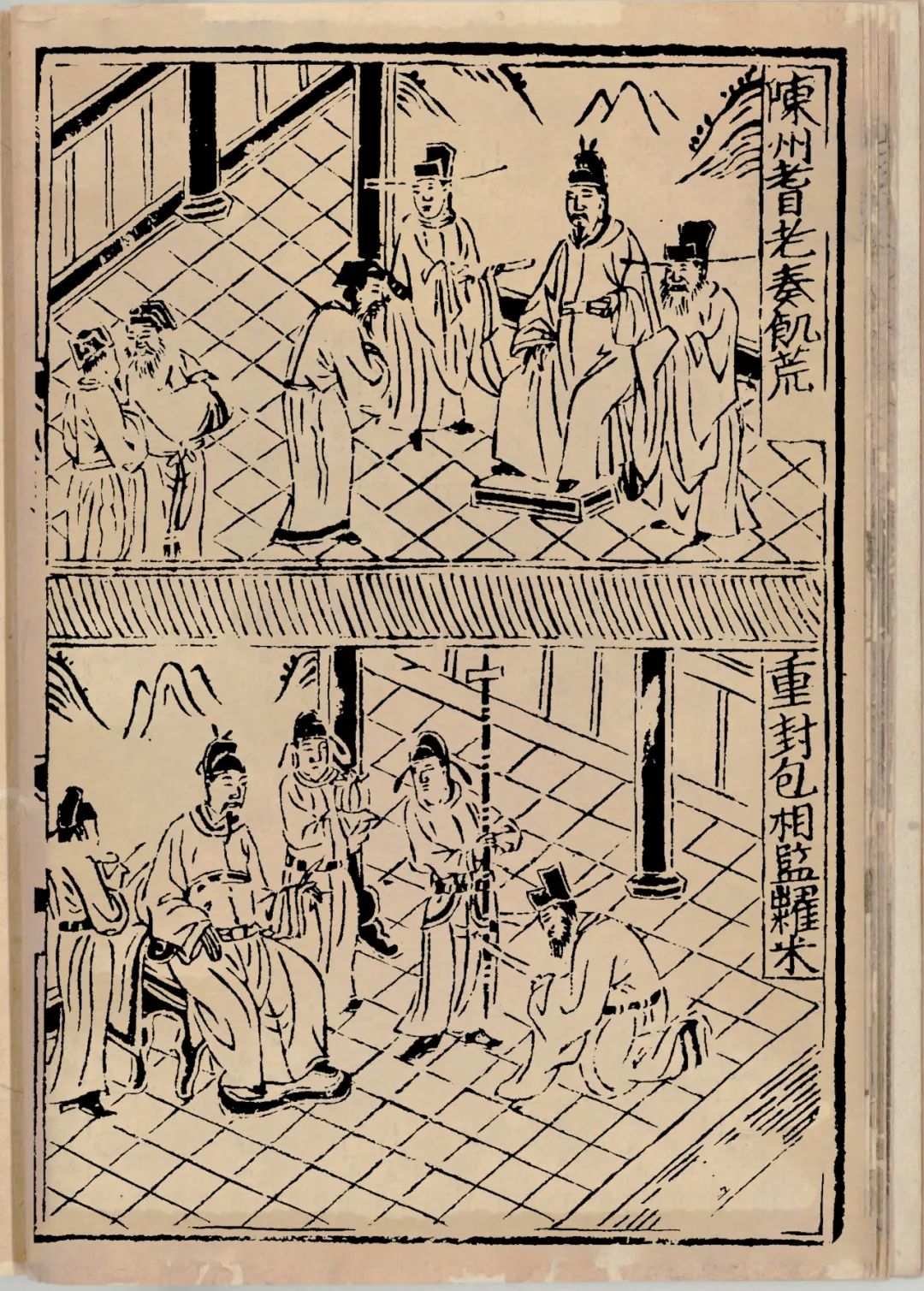

《新刊全相说唱包

待制出身传》插图

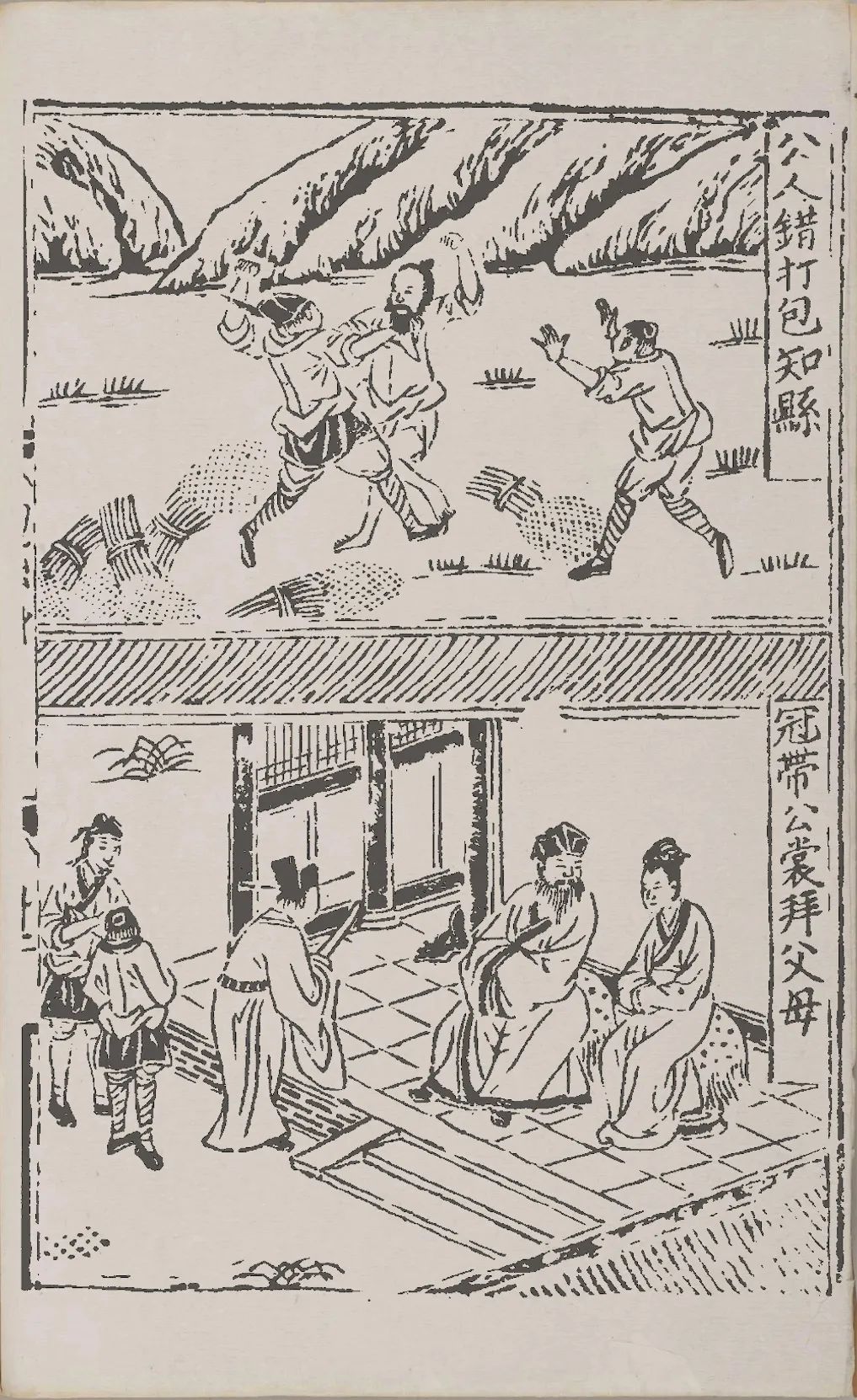

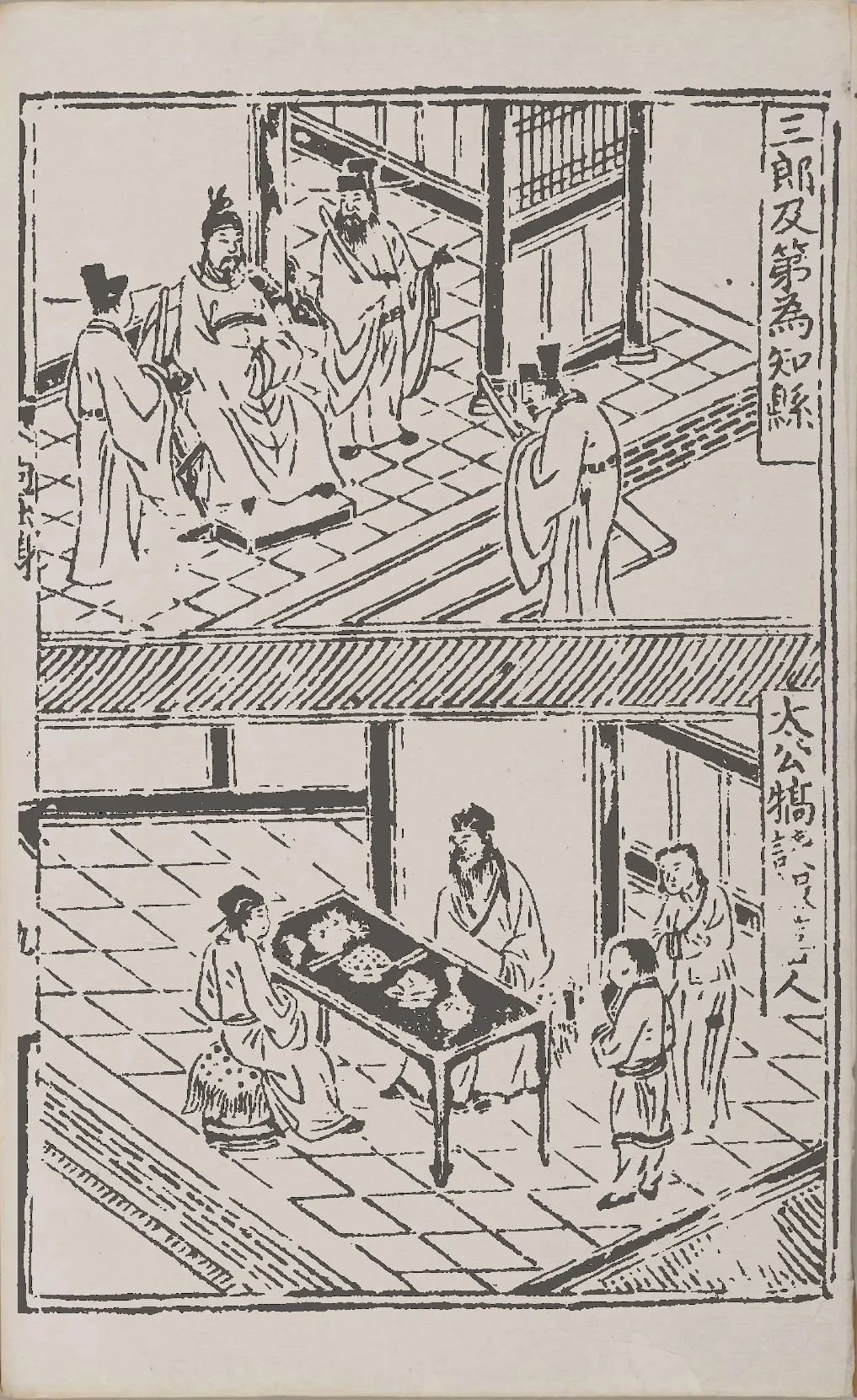

明成化说唱词话本

湖南省博物馆藏

上下两幅式插图

上下两幅式插图本经常会出现“两截版"或“三截版”。目前发现最早的两幅式插图版本是明成化年间的《说唱词话本》,其每册故事行文中均有说、唱二字表明故事。在图像方面,明成化年间《说唱词话本》因复刻前朝,故保留了宋元图像的时代特征。由图可见,上下两幅式插图的上下分割模糊。或用黑云、白云、屋顶等来划分场景,让人得到两件故事同时进行的感觉。两幅式插图是上图下文式与整版式之间的过渡形式。

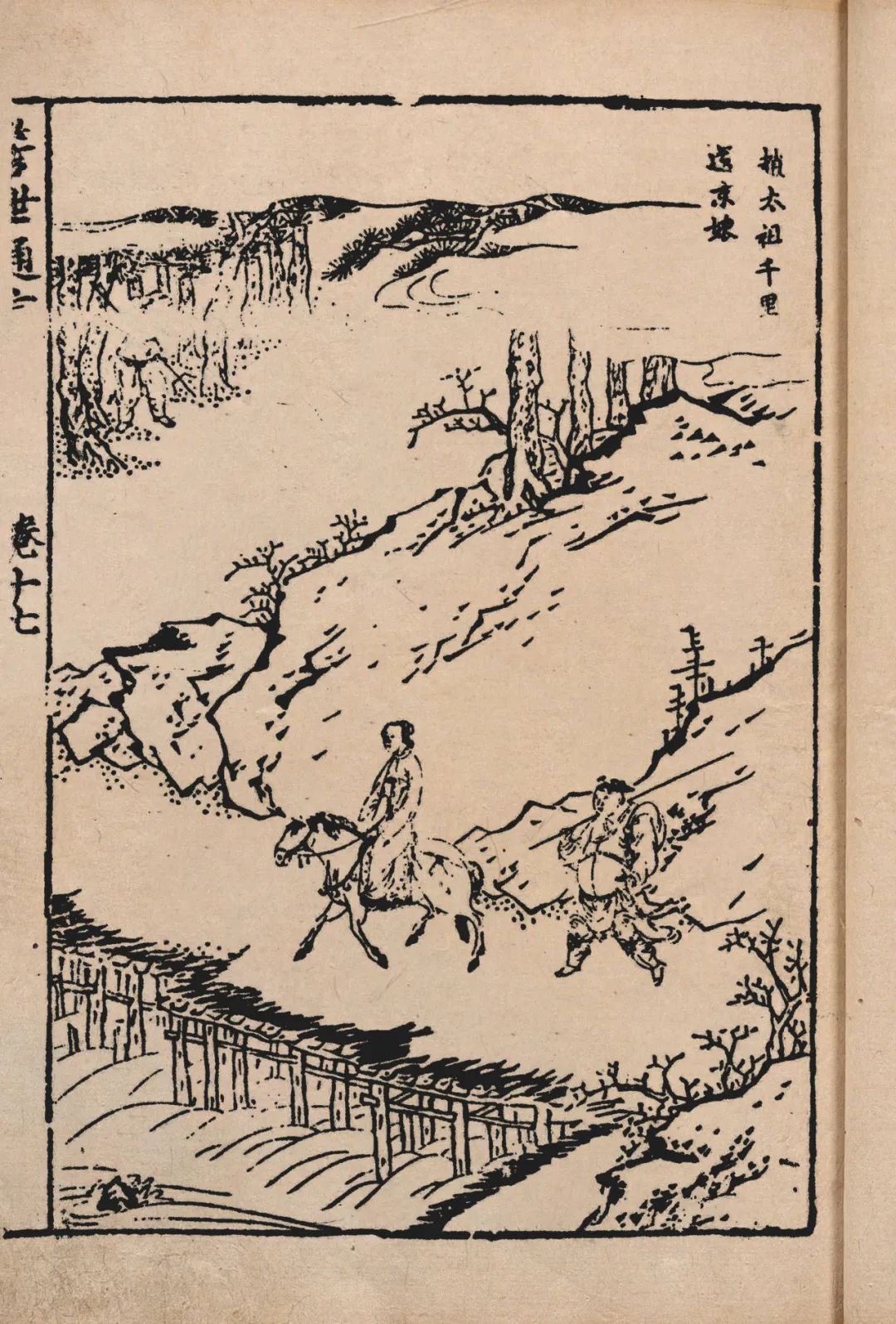

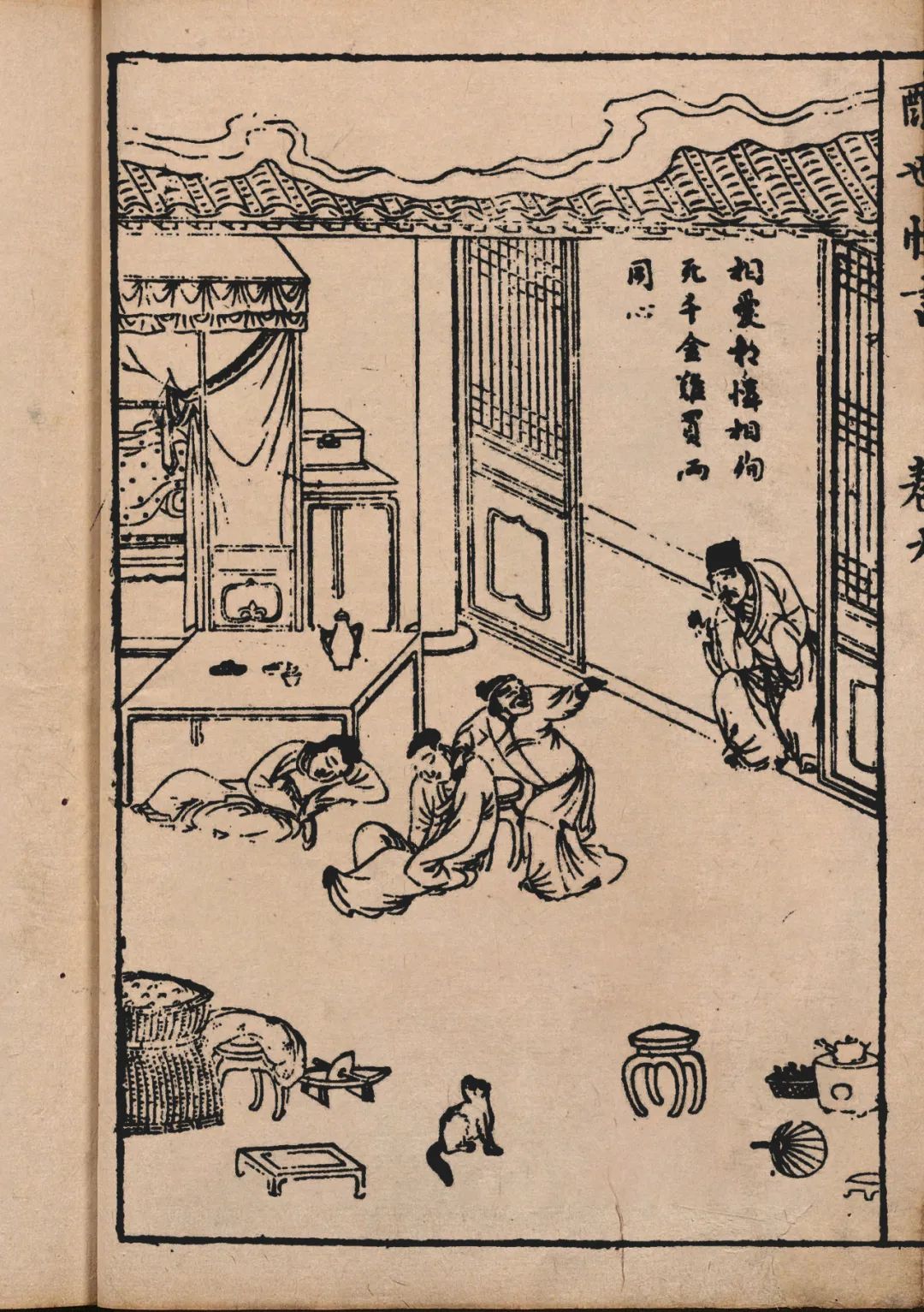

《今古奇观》插图

明崇祯年间姑苏抱瓮老人辑

上海图书馆藏

《新刻绣像古本欢喜冤家》插图

明崇祯年间苏州赏心亭刊本

大连图书馆藏

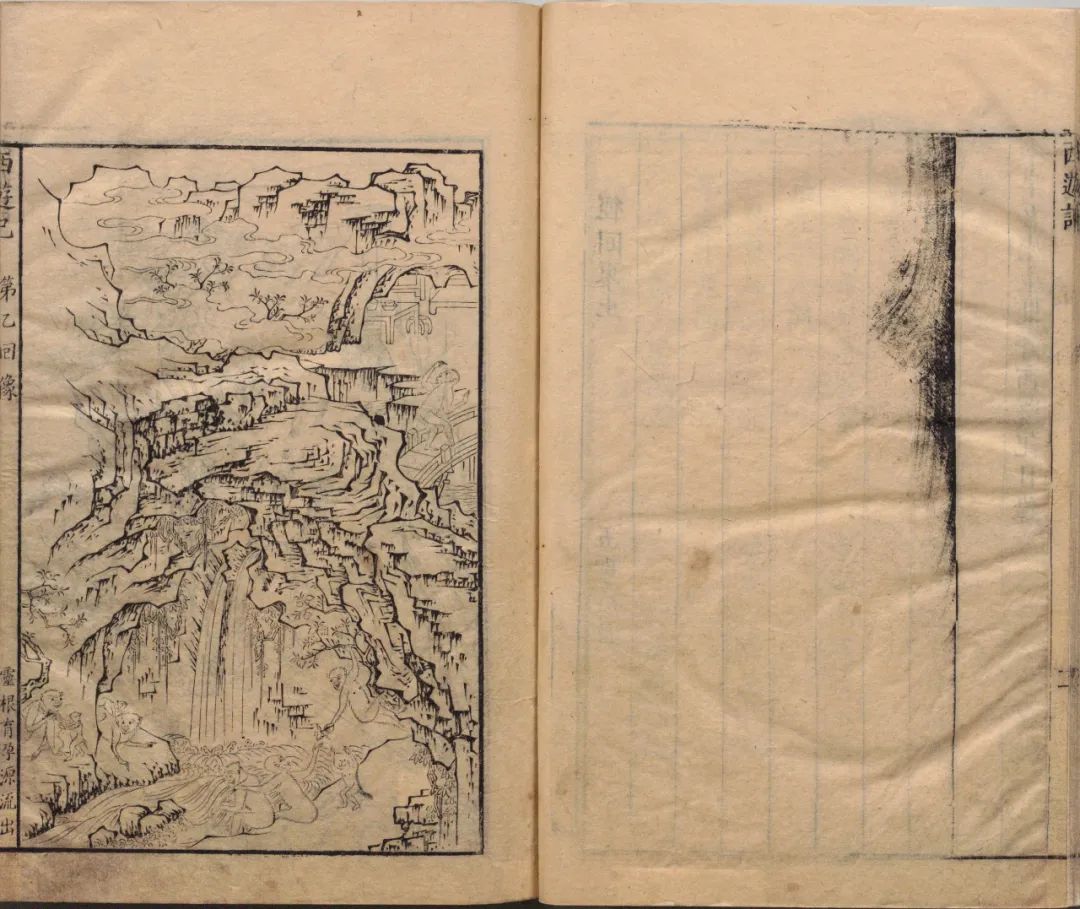

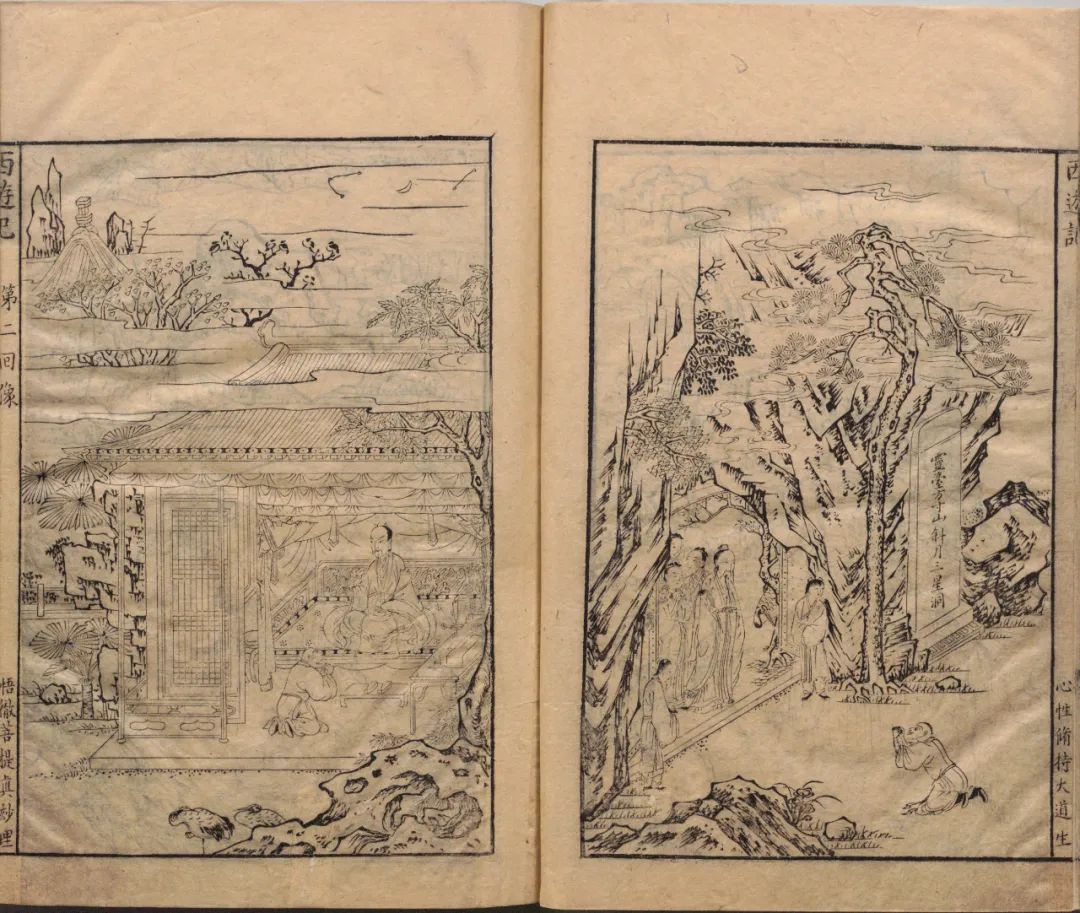

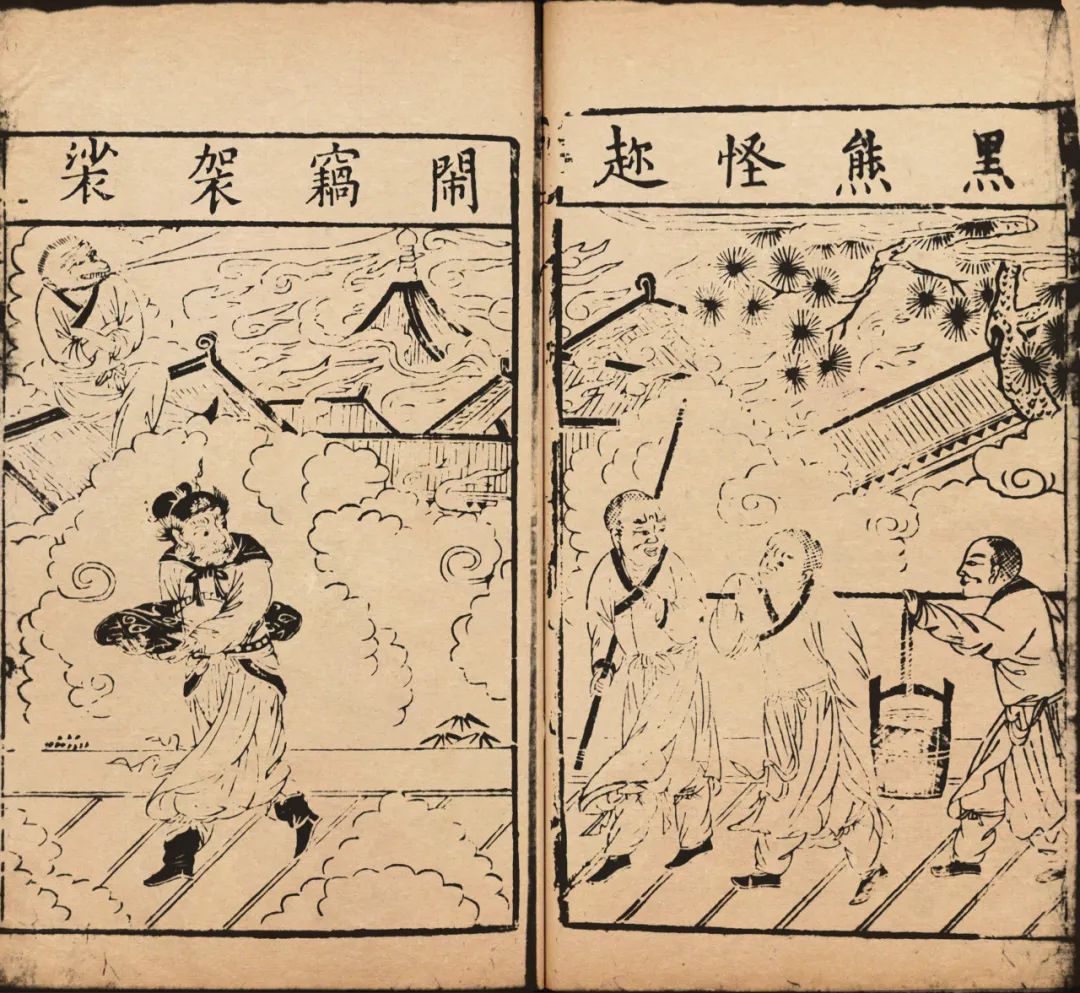

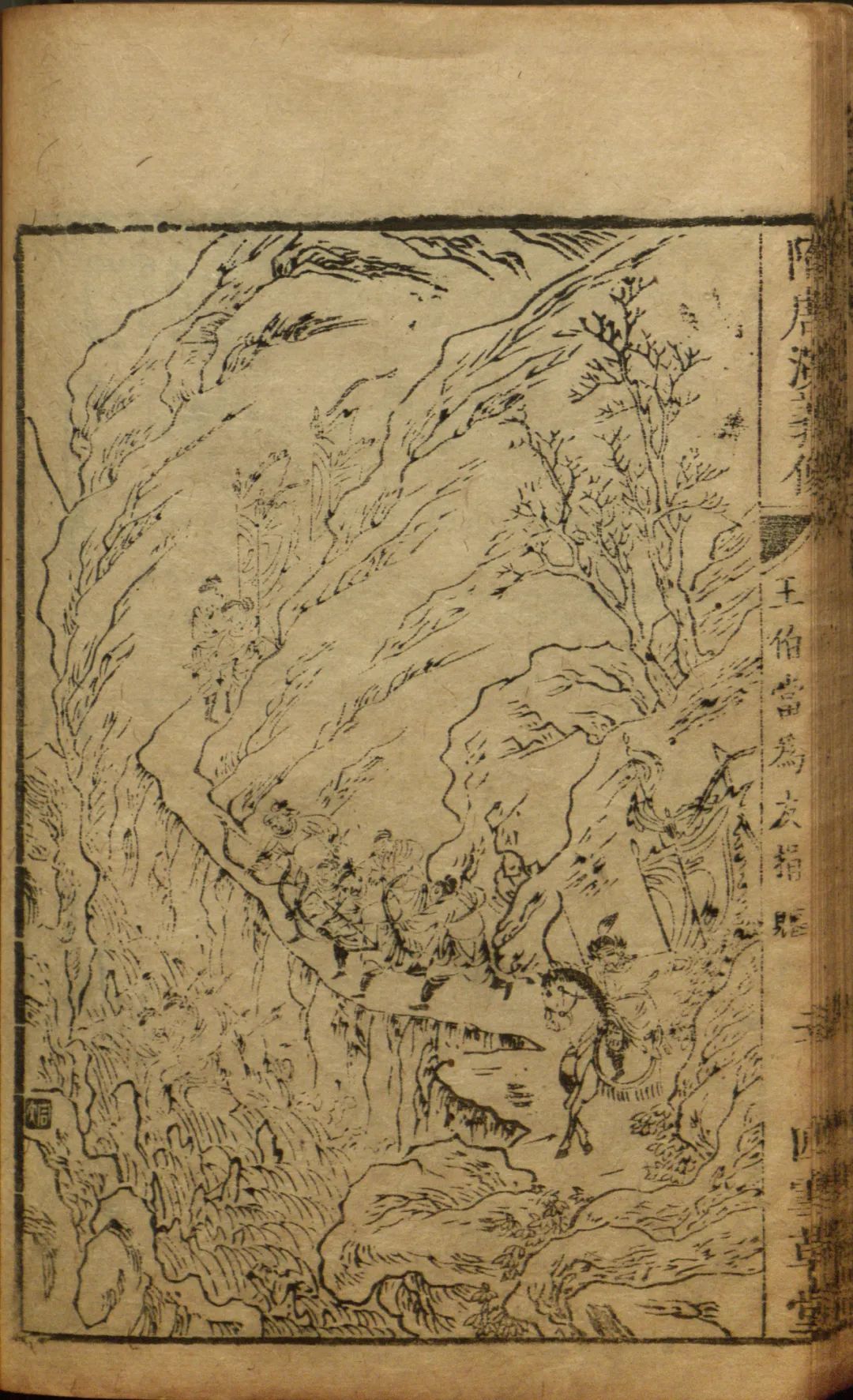

《卓吾先生批评西游记》

插图(节选)

上海博物馆藏明代刊本

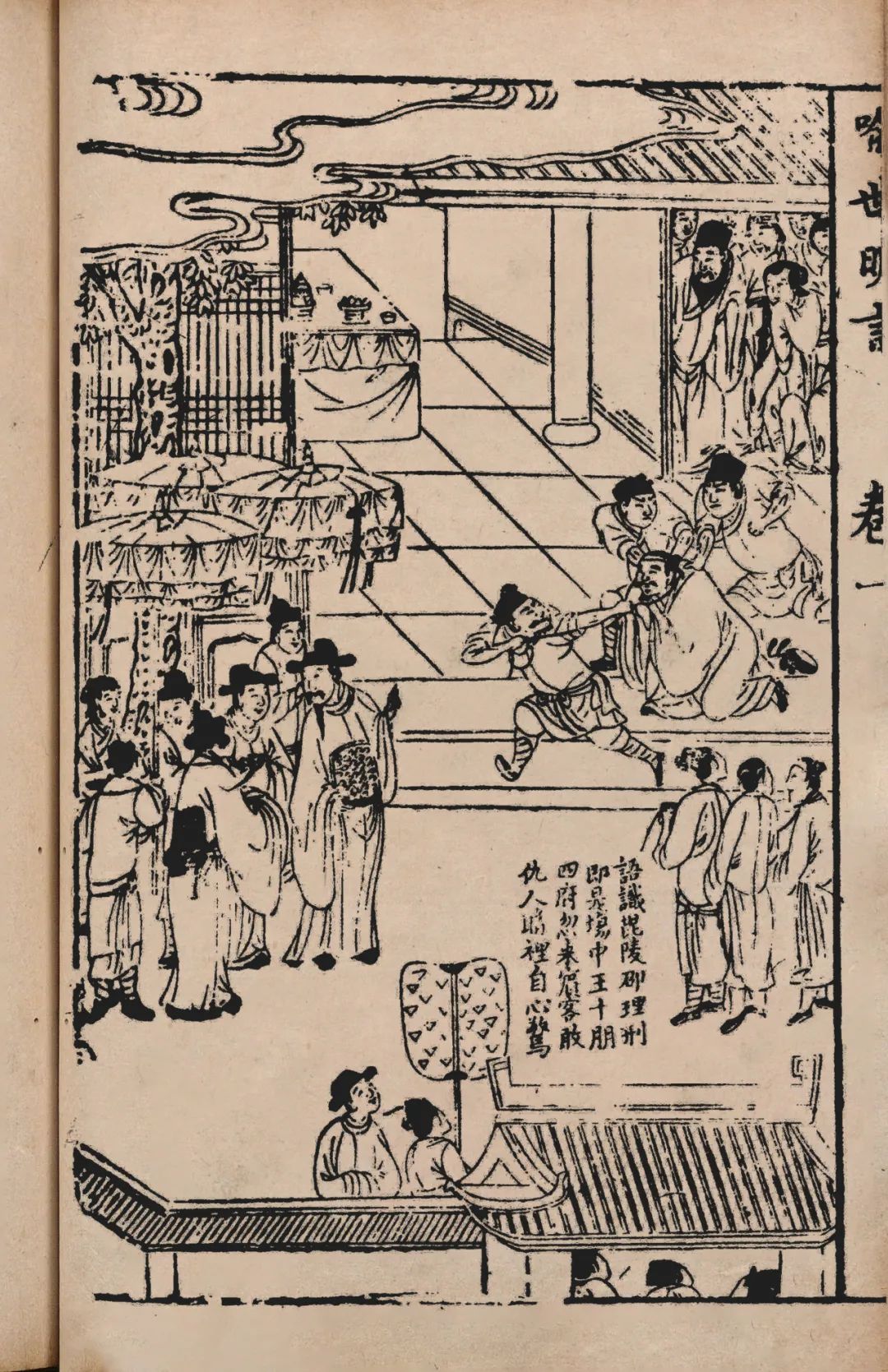

《喻世明言》插图

明末吴县衍庆堂刊本

日本国立公文书馆藏

整版式与双面连式插图

整版式插图与双面连式插图在元代只是出现在卷首。随着印刷技术的更新迭代与人们对于故事叙述图像化的需求,它与双面连式插图灵活地出现在故事的情节里。这也说明此时的插图己经开始慢慢与故事正文分离并独立,并作为故事本身呈现的手段。

《醒世恒言》插图

苏州金阊叶敬池刊本

明天启七年(1627)

大连图书馆藏

《二刻增补警世通言》插图

明天启年间苏州衍庆堂刊本

安徽博物院藏

《墨憨斋评点石点头》插图

明天启年间苏州金阊叶敬池刊本

国家图书馆藏

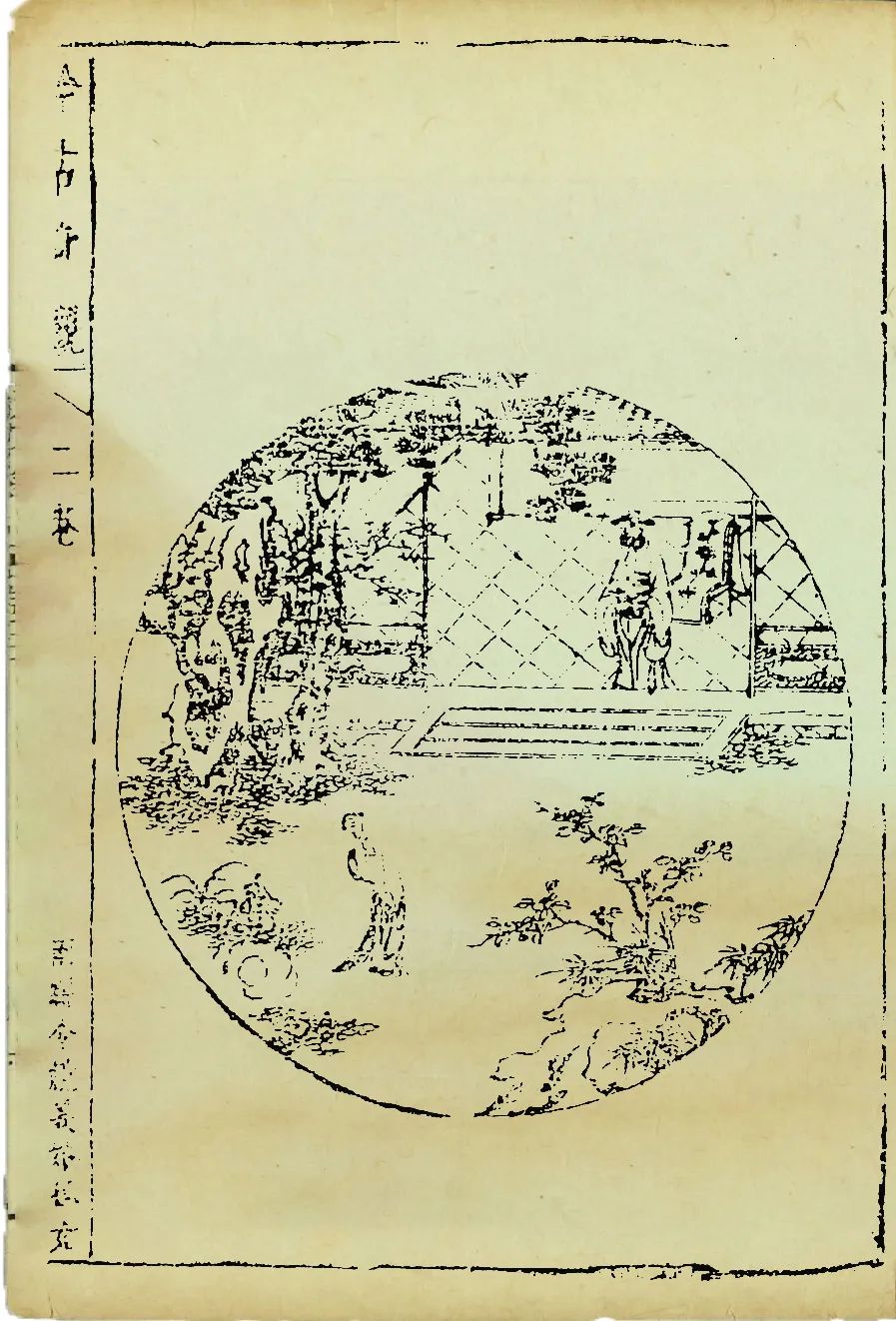

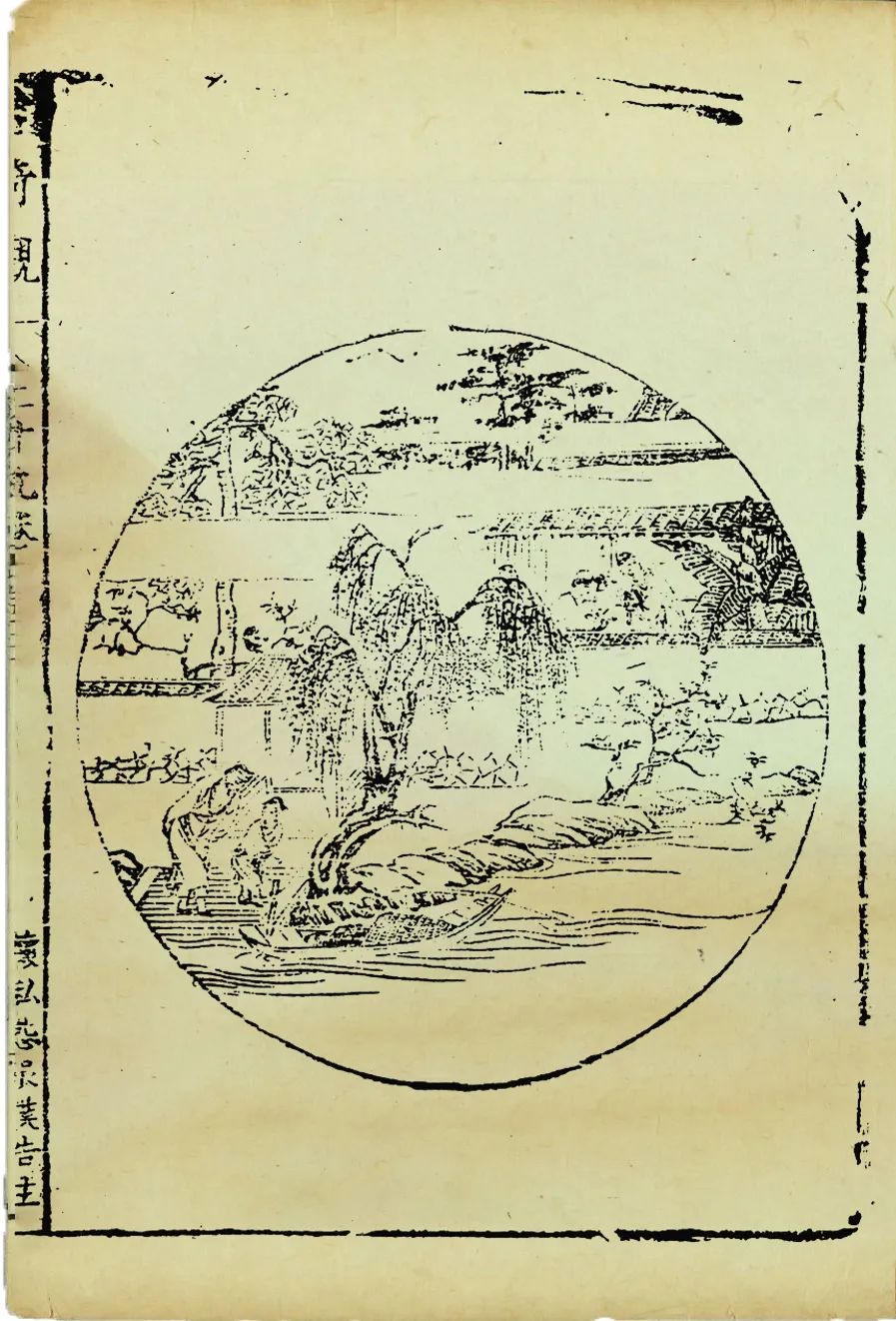

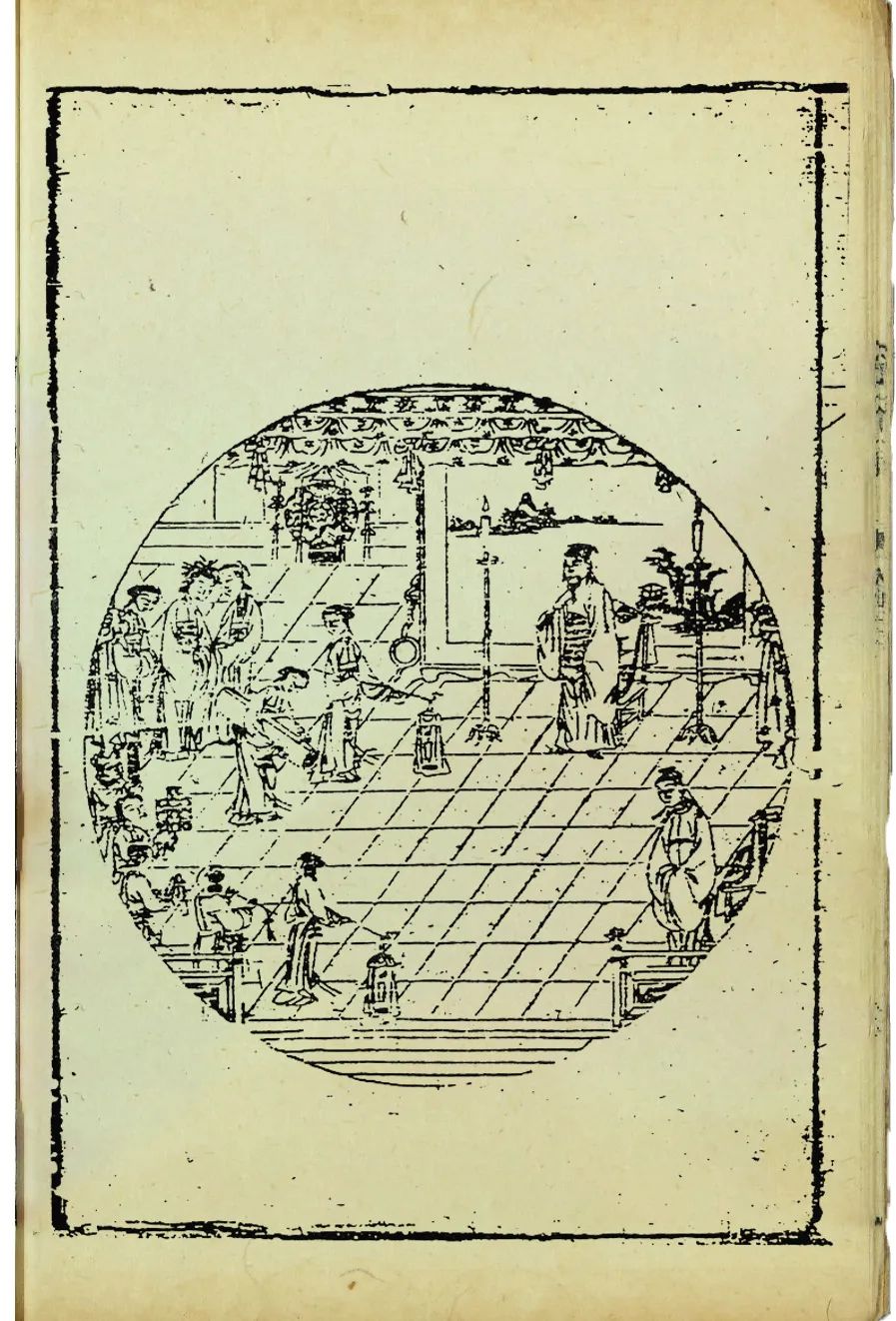

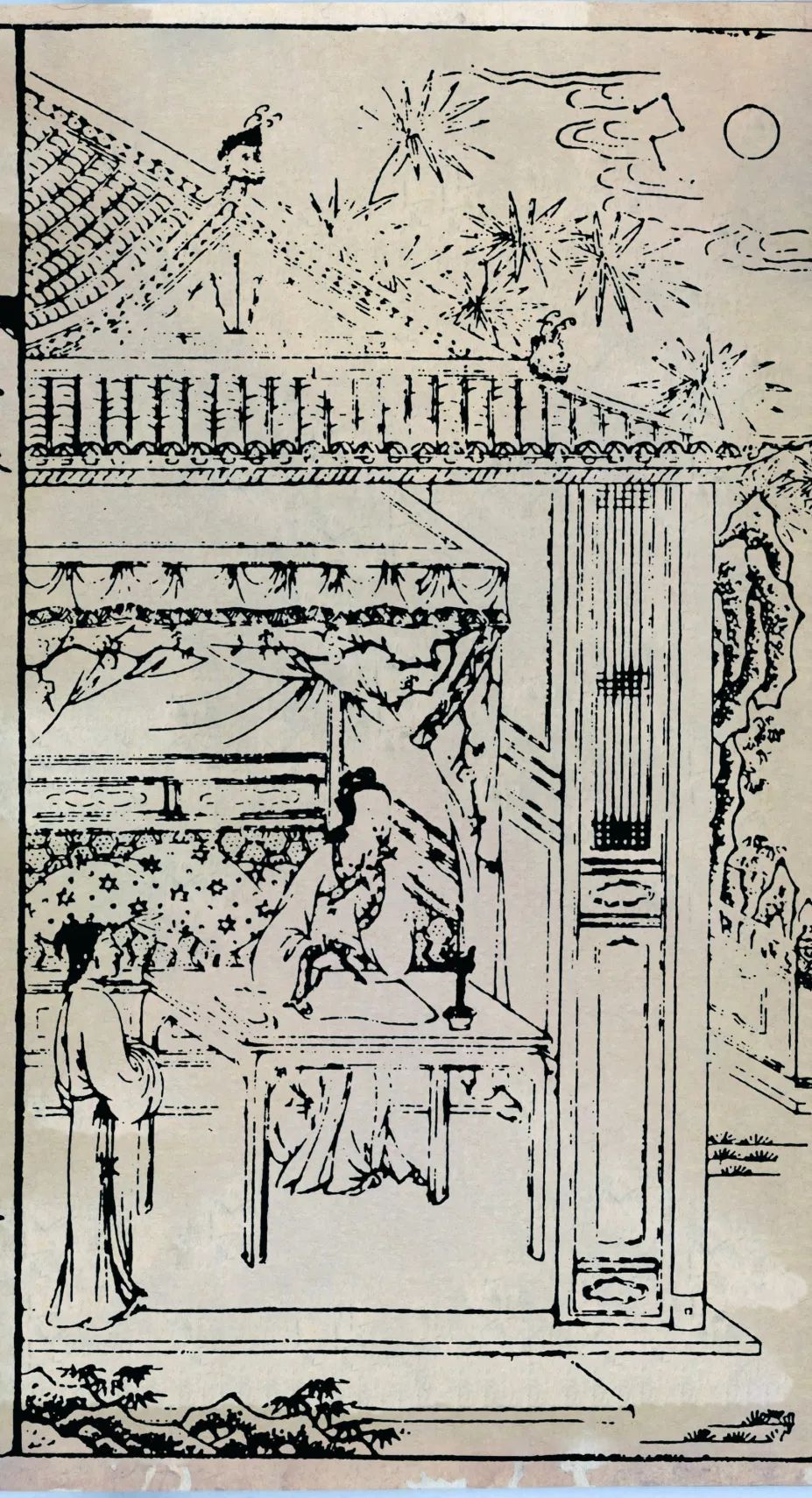

月光式插图

月光式插图晚明时期在苏州地区流行。它是模仿当时文人绘画集的形式,以圆形的边框设定插图的画面空间。这样的圆形边框不但给小说插图赋予一种雅趣,而且让人联想起圆形的镜子或者窗户,读者通过这种圆形的装置产生一种能够窥视小说场景的感觉。

《今古奇观》插图吴郡宝翰楼刊本

明崇祯十年(1637)

法国国家图书馆藏

《新刊全相说唱包

待制出身传》插图

明成化说唱词话本

湖南省博物馆藏

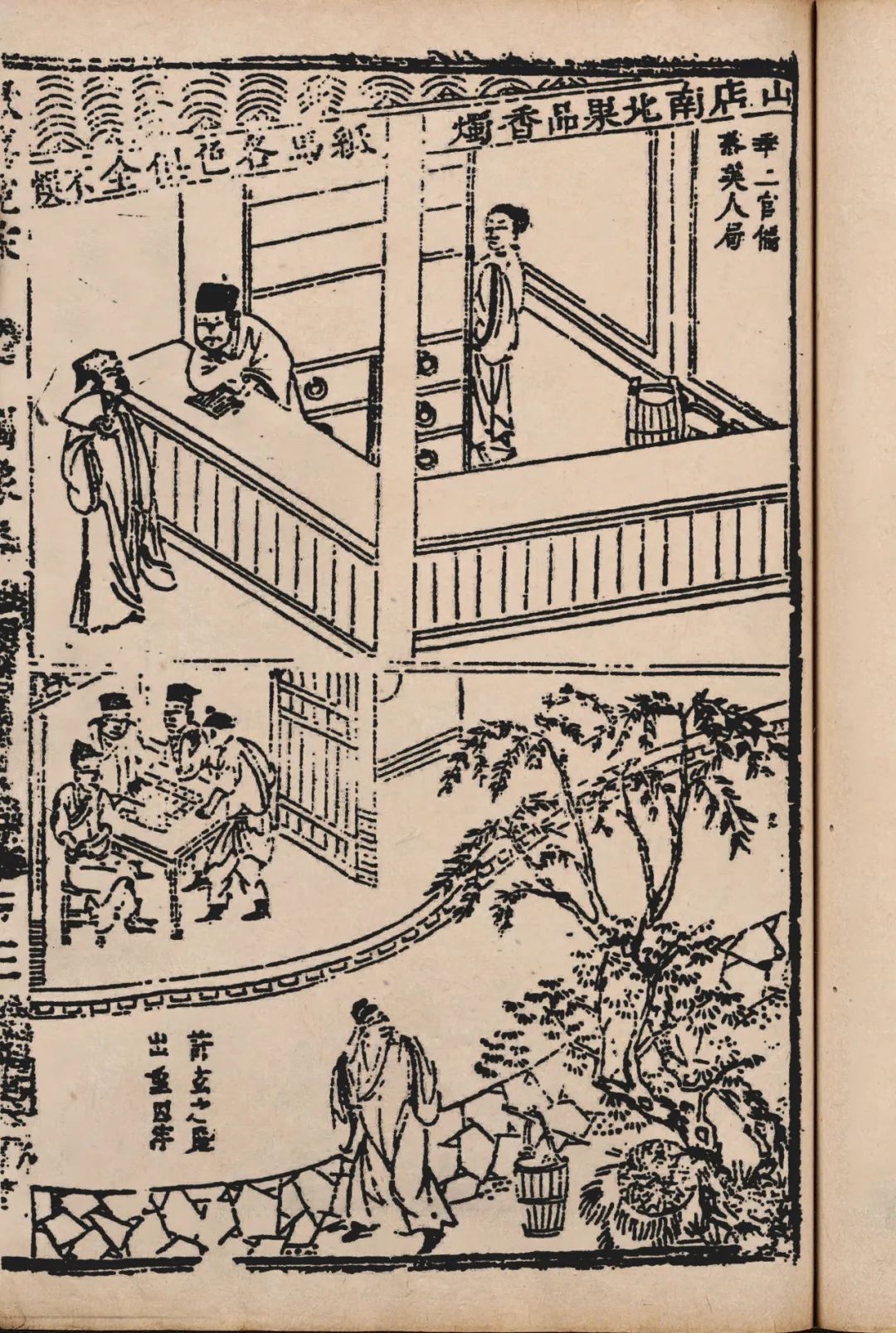

嵌文式插图

嵌文式插图是中国古代书籍插图中最原始的方式。随着雕版印刷业的兴盛,由于受到图小、制版等的局限,这种插图形式在宋元以后并不常见。它可以说是上图下文的一个变形。其特点是较为灵活,可以出现在书籍的任意地方,有助于文字的排版。嵌文式插图的图像信息较为简略。

《喻世明言》插图

明末吴县衍庆堂刊本

日本国立公文书馆藏

《新锲幽闲玩味夺趣群芳》

插图·其二

书林万卷楼重刊本

明万历二十五年(1597)

日本国立公文书馆藏

《新刻钟伯敬先生批评封神演义》插图

明天启年间金阊舒载阳刊本

中国国家图书馆藏

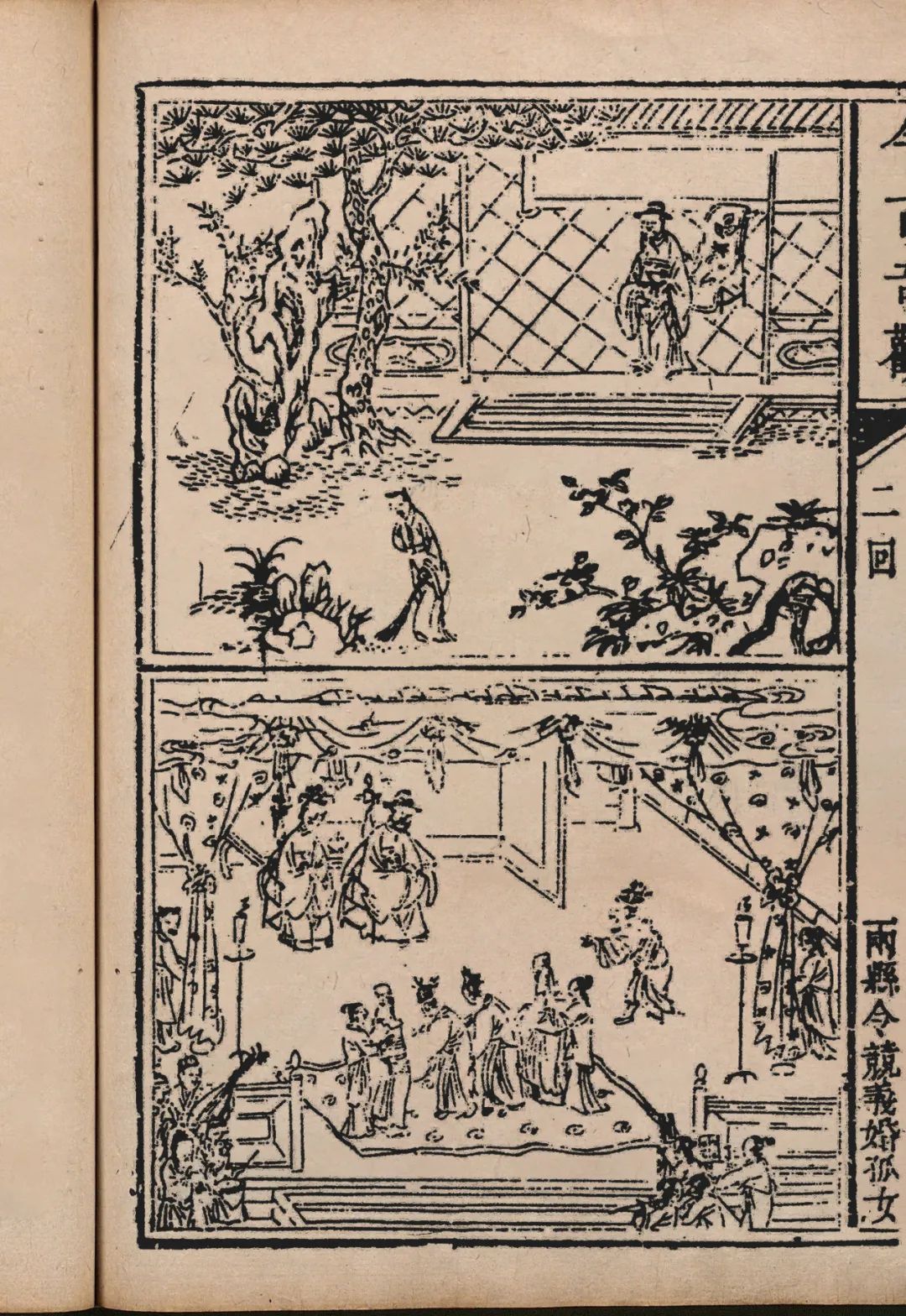

二

探 “相” 于书

明朝江苏地域包括江苏、上海和安徽等地,印刷业发展迅速,成为有明一代出版业最为发达的地区之一。但是,明初的许多板刻均是前朝的,而且雕刻水平低下、现存的小说戏曲刊本也较少。这部分内容,主要展示明成化以后的小说戏曲刊本插图作品,向观者介绍明清小说戏曲插图的“图像叙事”。

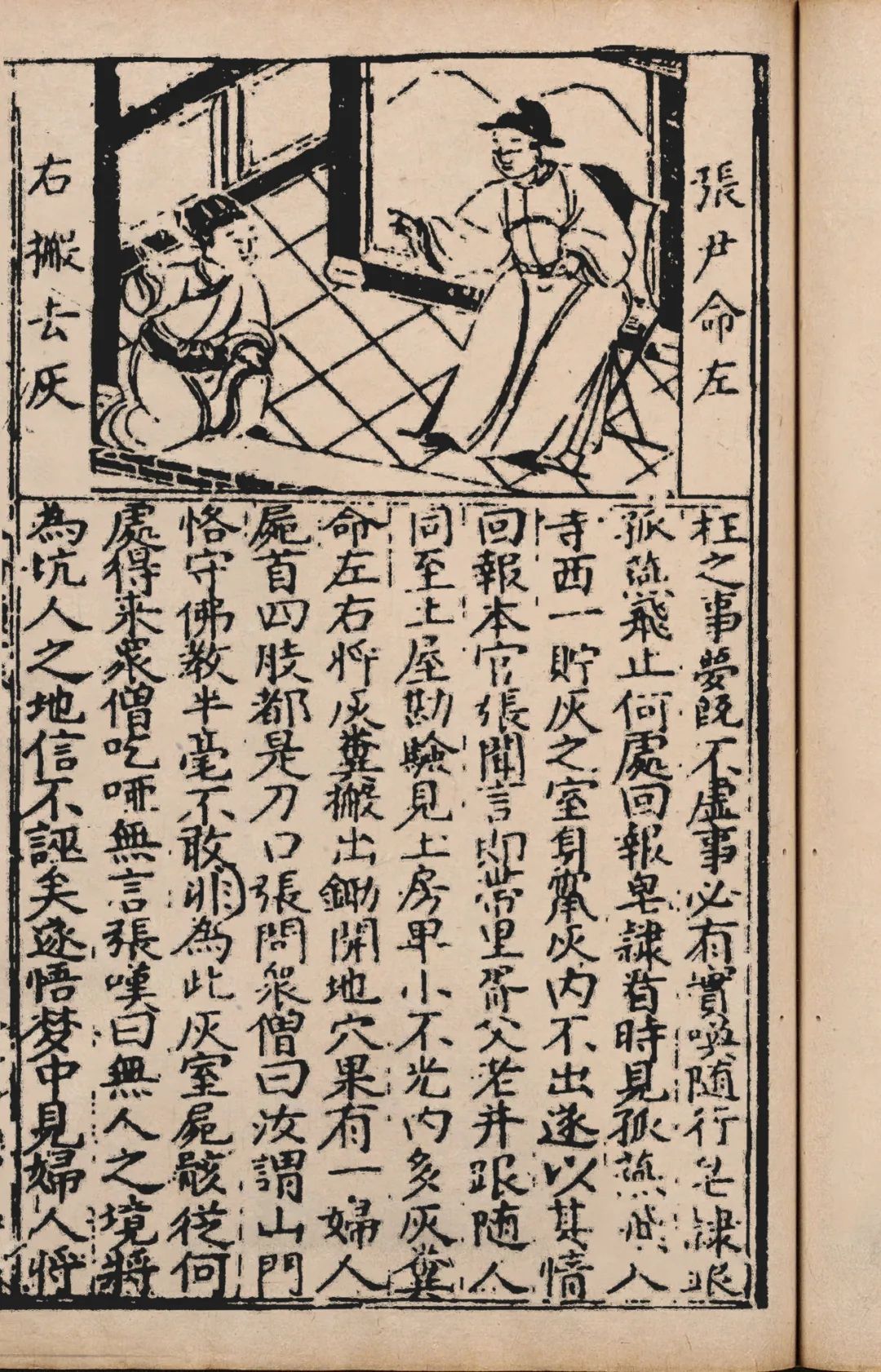

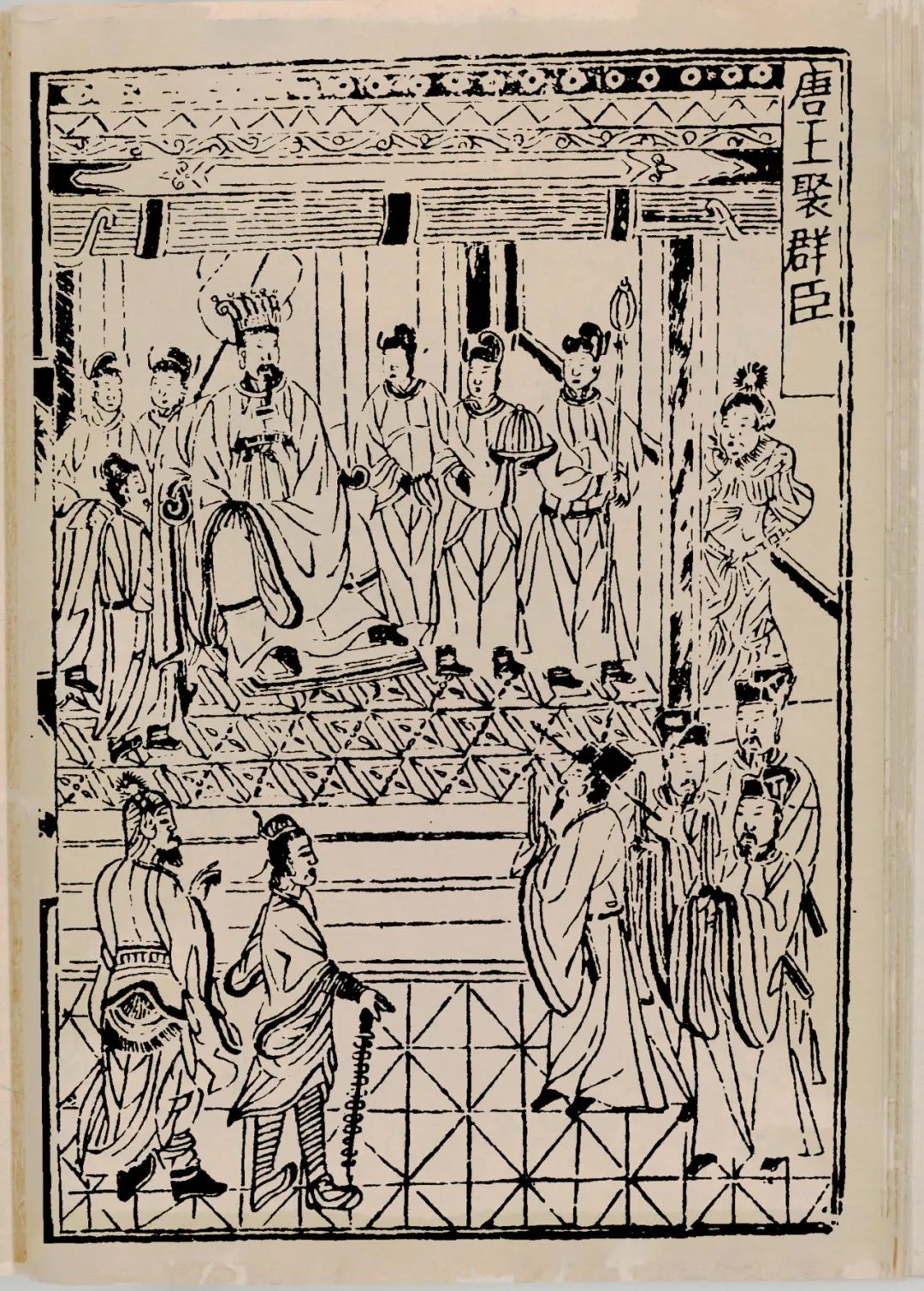

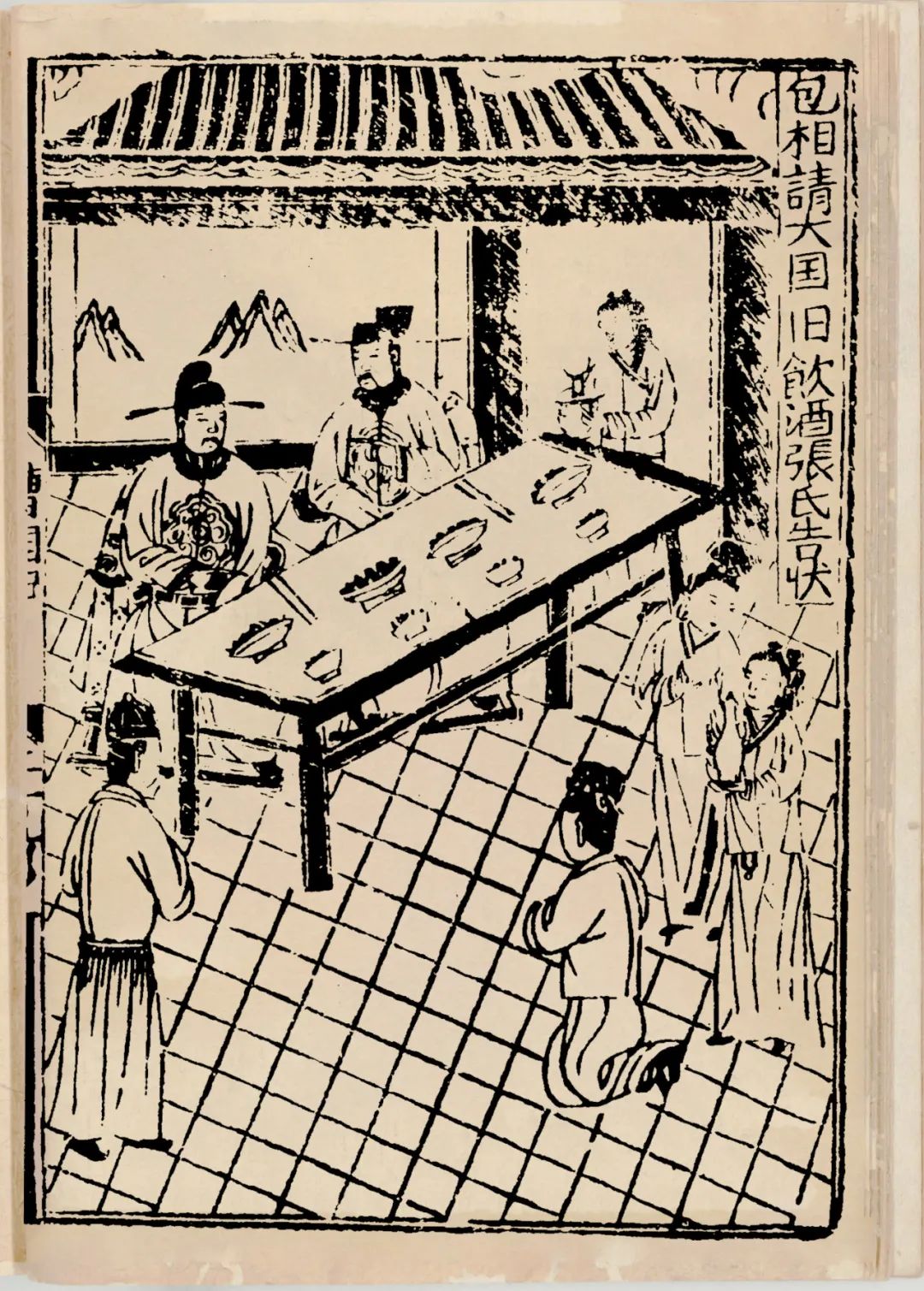

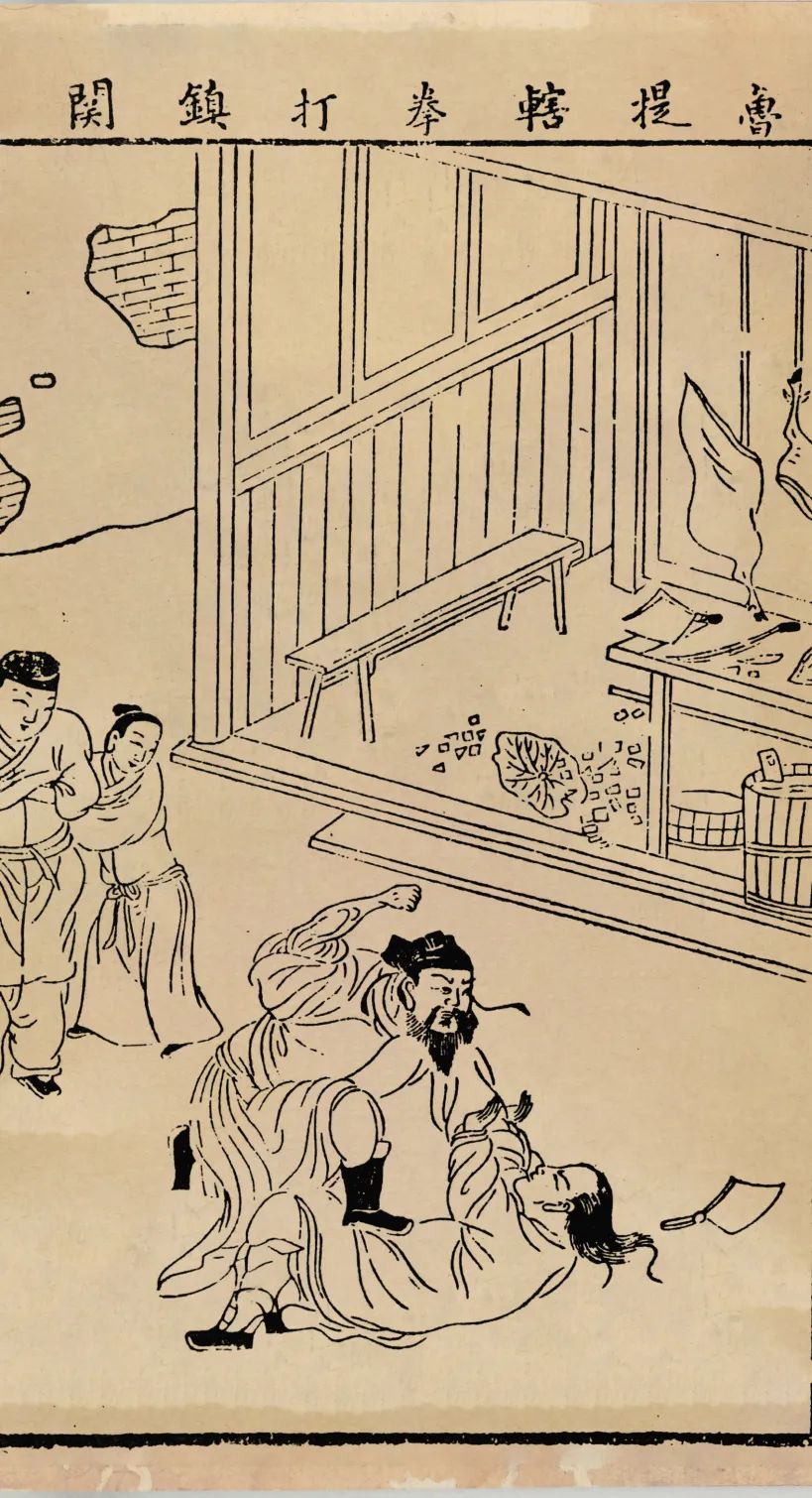

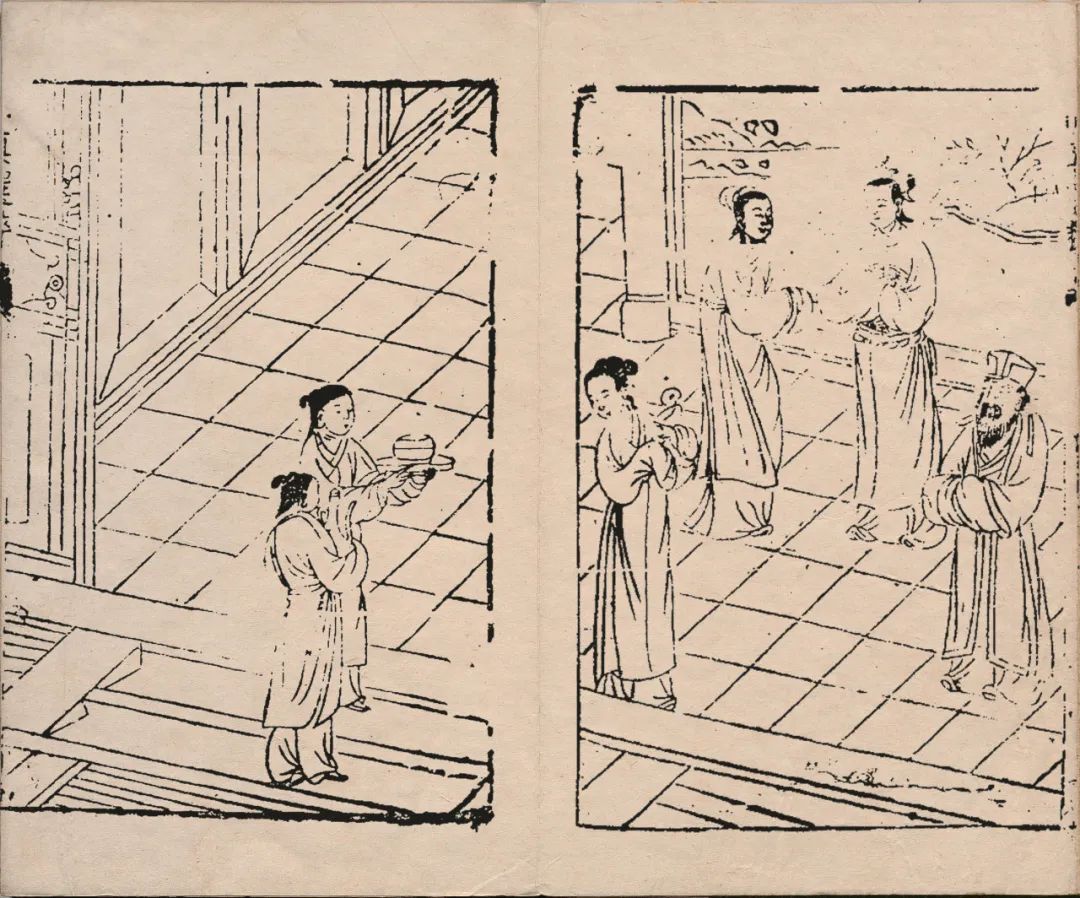

1967年上海嘉定宣姓墓葬出土了明成化年间(1471—1478)永顺堂刊本《说唱词话本》13种,及南戏剧本《新编刘知远还乡白兔记》1种(现藏于上海博物馆)。它的发现使词话底本作为独立的文学读物流传时限至少上推了200年(之前一直认为明朝诸圣邻编著的《大唐秦王词话》为现存最早的词话刊本)。同时也弥补了元代全相平话本插图与万历后明清小说戏曲插图研究的空白。所谓的说唱词话本,有些类似于唐代经书中的“变文”与“变相”,不过此时“变文”更加丰富,形式也不仅仅有吟诵,还有吟唱。从明成化刊本《说唱词话本》来看,每一册的故事行文中均有说、唱二字来表明故事的表现形式。在图像方面,由于明代初期的小说戏曲大部分都是复刻前朝的,所以保留了宋元图像的时代特征。在此,以明成化版《说唱词话本》中的插图着手,从人物与场景两大角度来解析古代小说戏曲是如何通过插图来完成情节叙事的。

1

人物篇

帝王

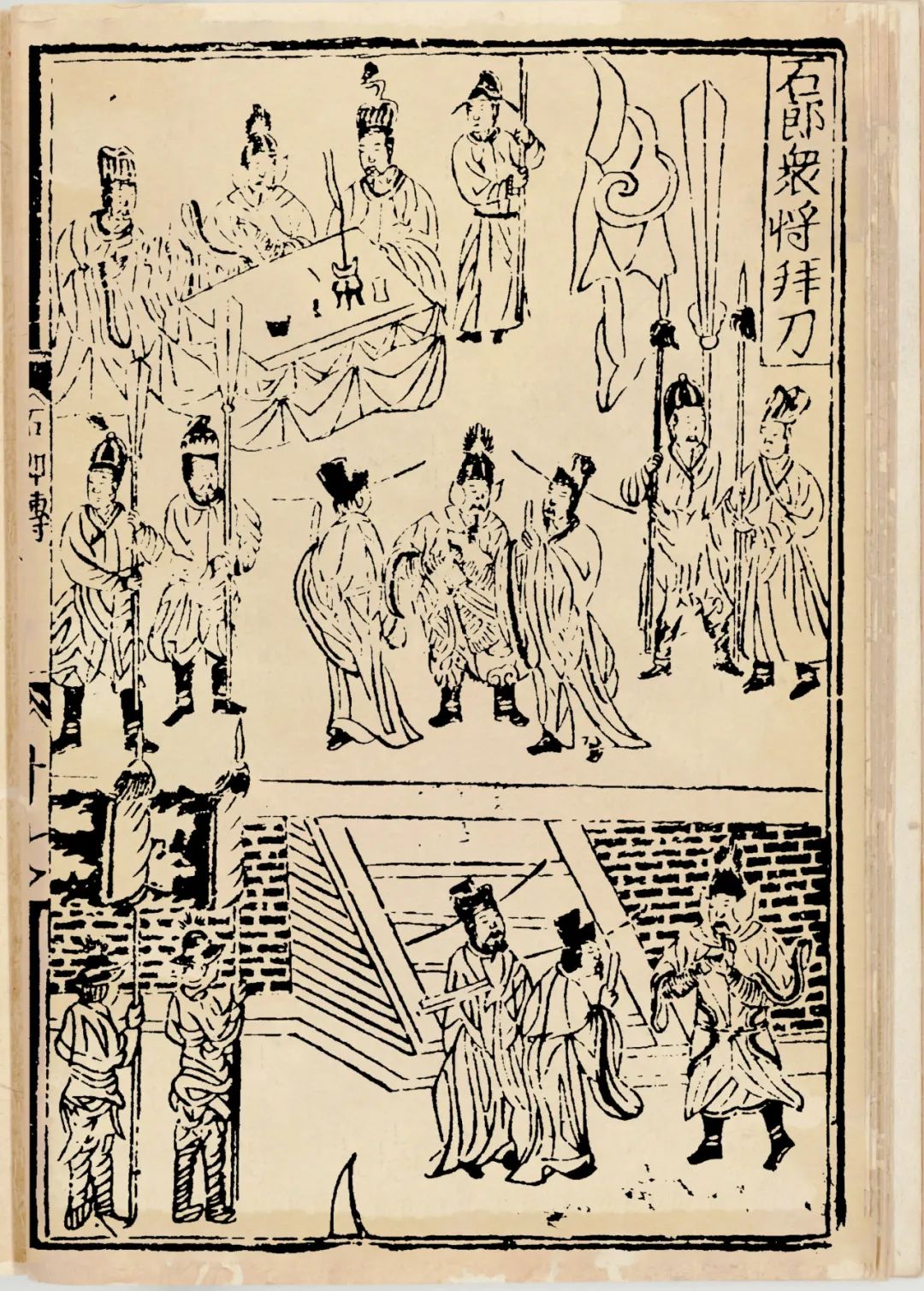

《新编全相说唱石郎驸马传》插图

——《唐王聚群臣》

《新编全相说唱石郎驸马传》插图

——《潞王宣公主禁冷宫》

《新刊全相说唱包待制出身传》

——《陈州耆老奏饥荒》

《历代帝王真像之明世宗》画像

清姚文翰绘

美国大都会艺术博物馆藏

从《说唱词话本》众多插图中可以看出,人物插图还是遵循着传统人物画的规制。画面中的君王一般都是坐姿,身旁带有二侍从。《唐王聚群臣》中唐王所佩戴的冠与其他人都不一样,第一幅画中唐王所佩戴的是“通天冠”,而其他图中帝王佩戴的则是“翼善冠”。明代结束了元代少数民族的统治,从而恢复了唐宋的服饰。“通天冠”与“翼善冠”来源于唐代,是君王们最常佩戴的冠之一。

文武臣

《新刊说唱包龙图断曹国舅公案传》插图

——《包相请大国旧饮酒张氏告状》

《新编全相说唱石郎驸马传》插图

——《石郎众将拜刀》

《新编全相唐薛仁贵跨海征辽故事》插图

——《唐三点军排阵》

其次是文武臣,在《说唱词话本》中讲文臣武将的故事占了大部分,自然文臣武将也成为了插图的焦点。文臣标志性的宋代“直脚幞头”让其具有很强的辨识度,同样武将头上所戴的“兜鍪”也是如此。遇上文臣武将同框的插图,就会发现这两者最大的区别不仅仅是服饰与手上所持器物,而是姿态。文臣均为宽袍大袖,持“笏板”,直而立。北宋经典大甲是中国传统铠式的最终样式,从插图中可见武将的盔甲由兜鍪、领巾、肩甲、臂甲、胸甲、抱肚、护腰、腹甲……,武将姿势则各异,更多地体现他们的力量感。

宫中女眷

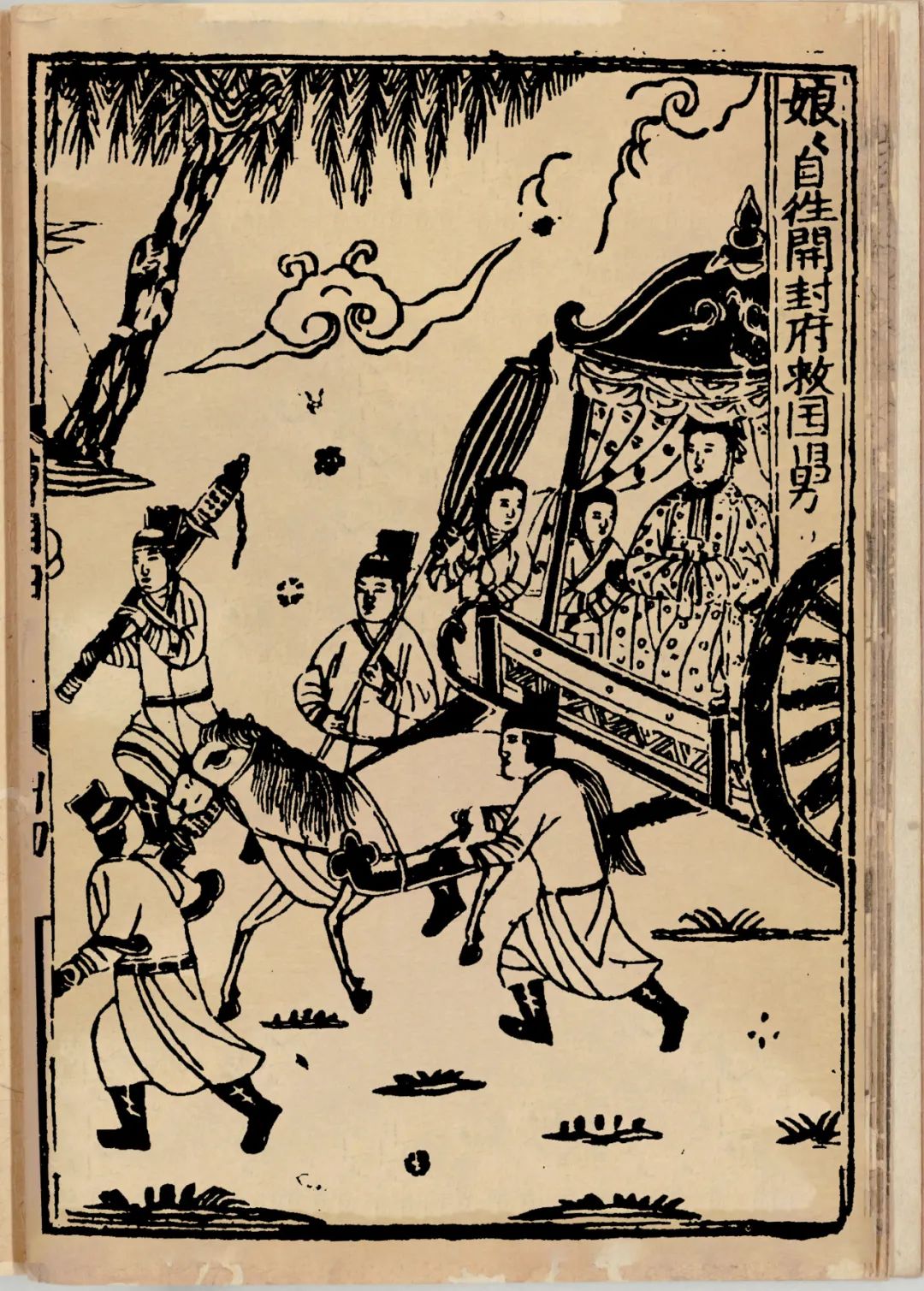

《新编全相说唱石郎驸马传》插图

——《木樨公主贺新年》

《新刊说唱包龙图断曹国舅公案传》

——《娘娘自徃开封府旧国舅》

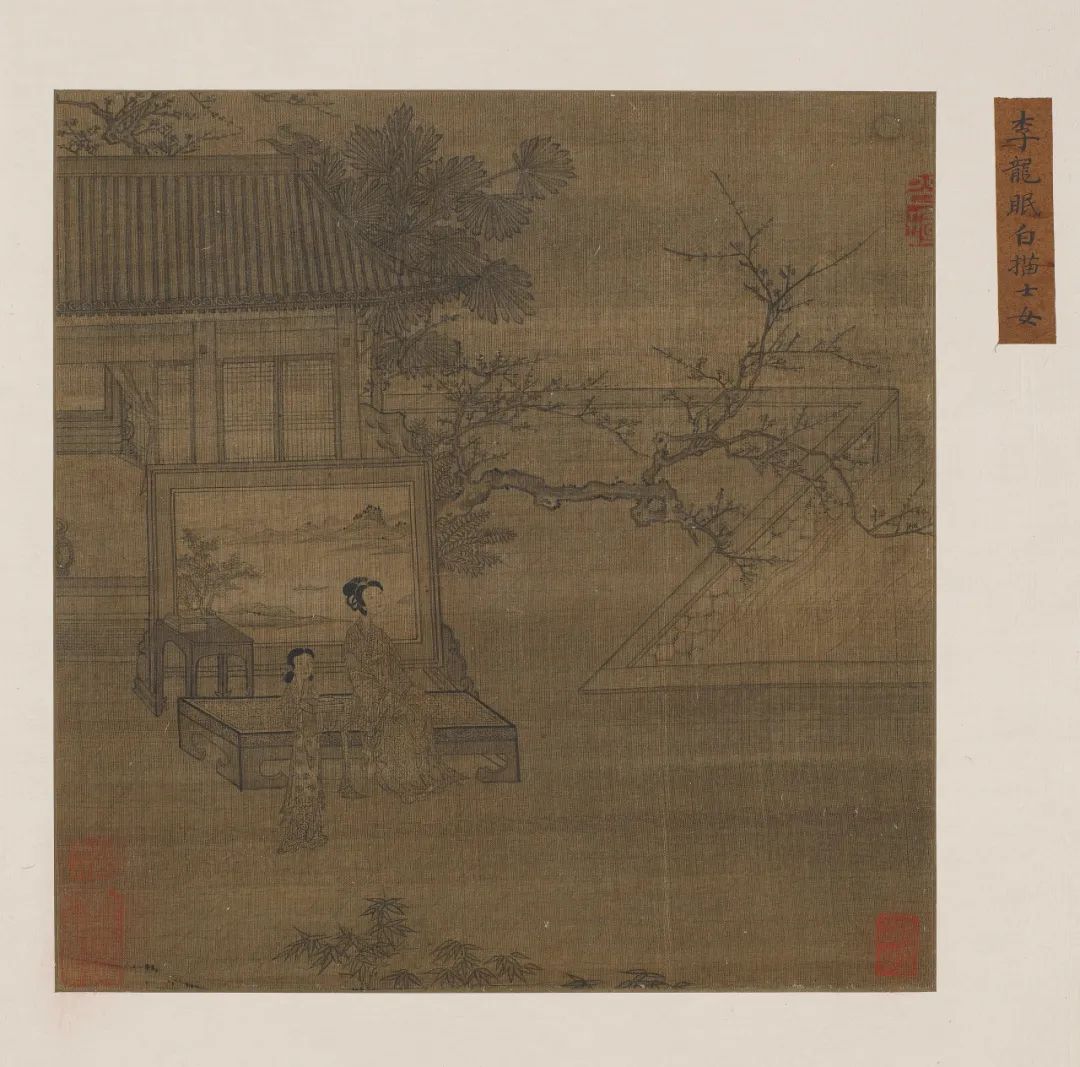

宋 李公麟《白描仕女图》

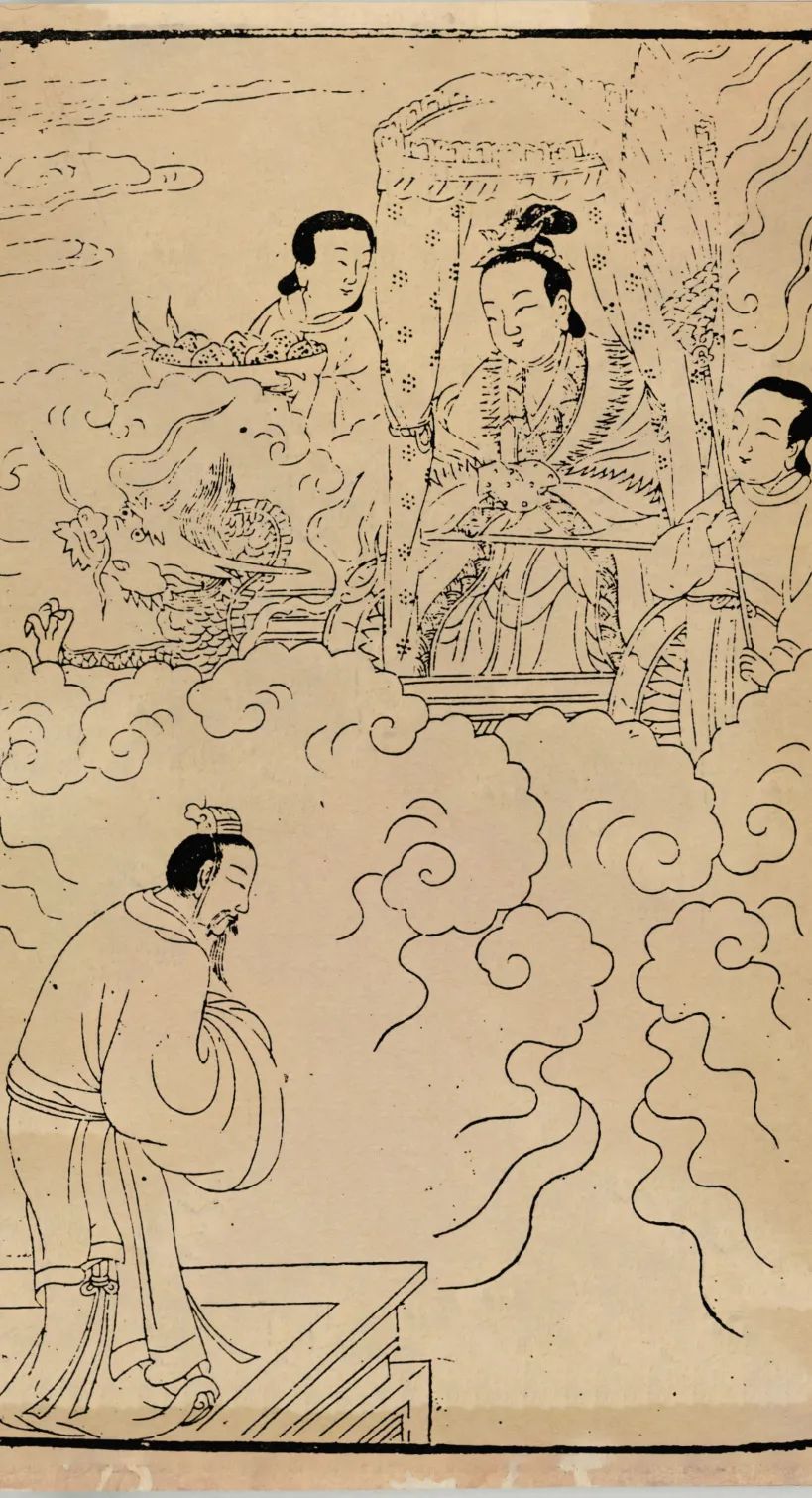

《李卓吾先生批评忠义水浒传》插图

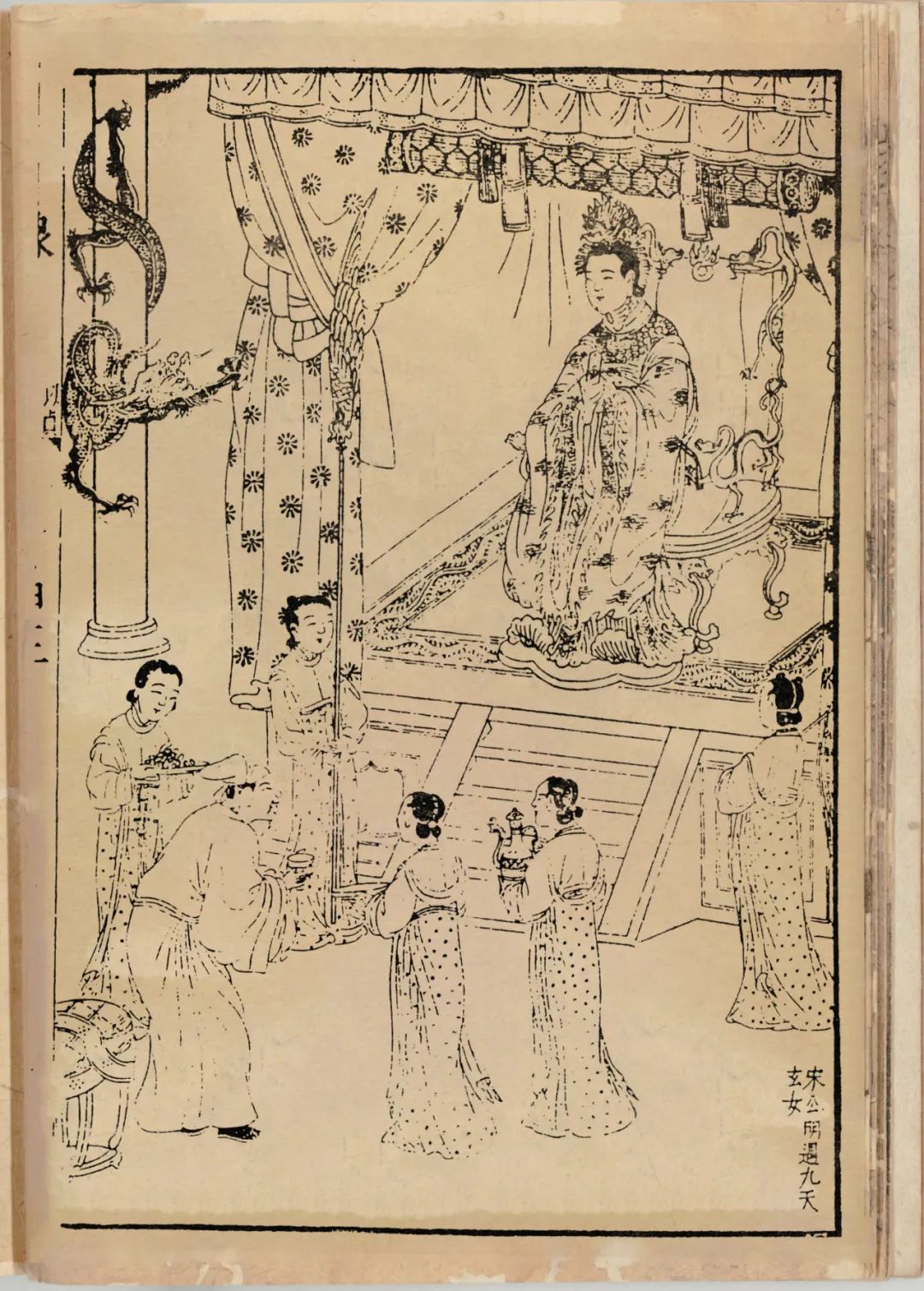

——《宋公明遇九天玄女 》

《宋仁宗后坐像轴》

宋代绢本画

台北故宫博物院藏

文臣武将可以依据其服饰、手上持有的器物来判断身份,这些能够判断身份的器物或者服饰可以看作某种符号,人们一看到这样的符号就能够联想到其身份。《说唱词话本》中的女性插图也有这样的符号,虽然细微却极其重要。将《说唱词话本》中的女性插图与《宋仁宗后坐像》、李公麟《白描仕女图》等作品对比,便会发现宋元的雕刻工用圈与点状花瓣纹饰来区分侍女与主人的身份。为什么仅仅用这么简单的符号就能够让人们区分女性人物身份,这就是封建礼教制度作用下对女性的认知。

2

场景篇

战场

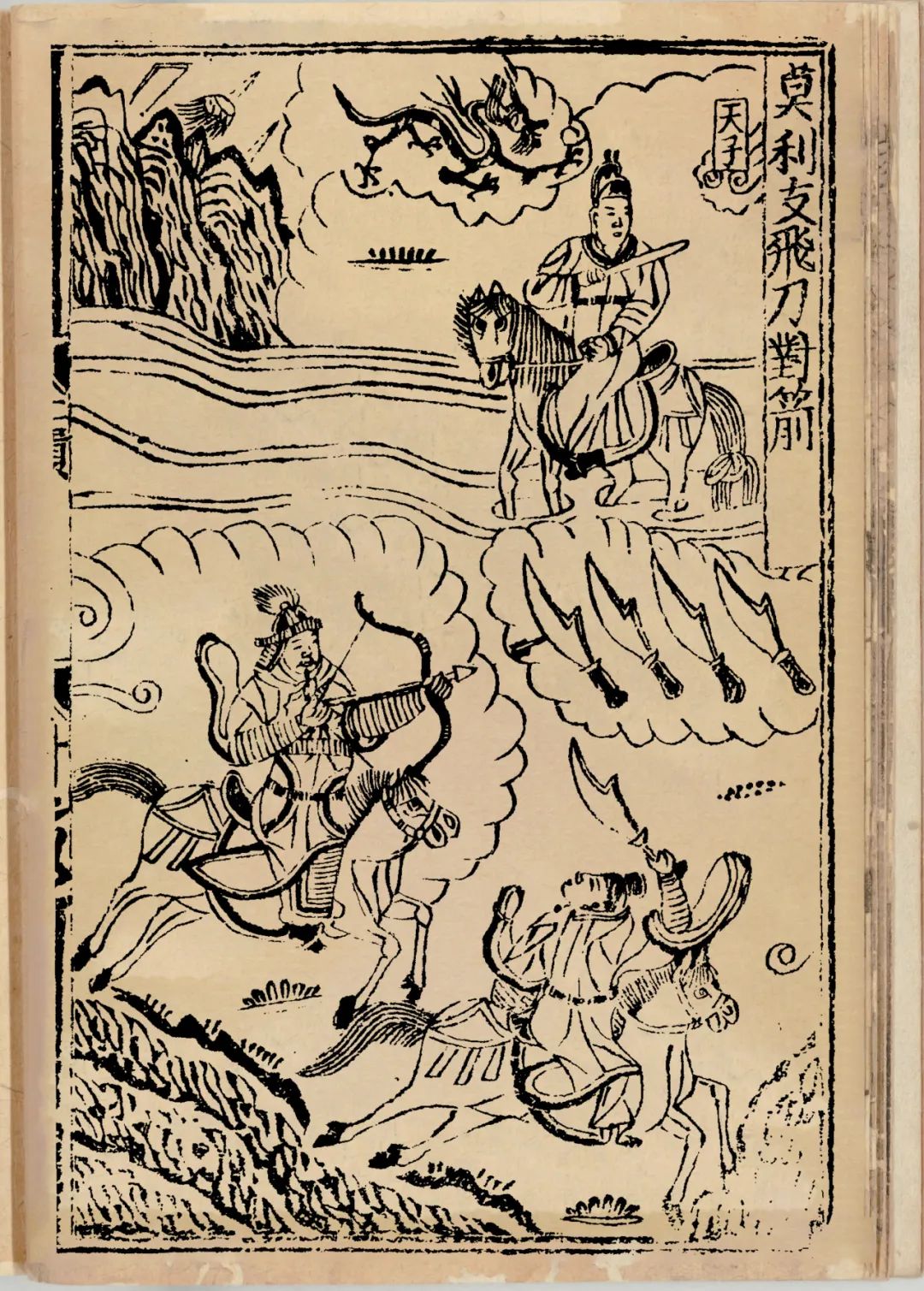

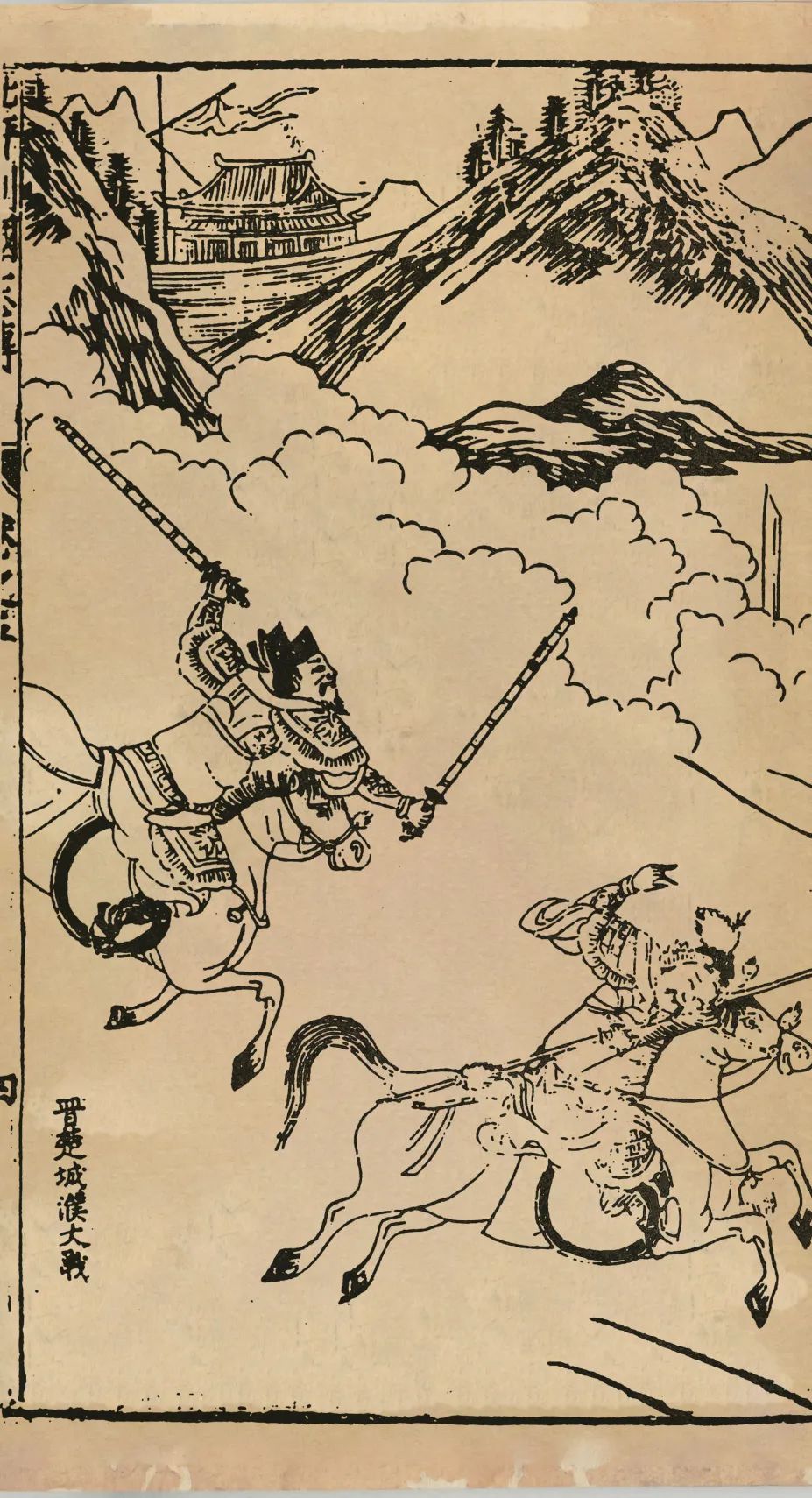

《新编全相唐薛仁贵跨海征辽故事》插图

——《莫利支飞刀对箭》

《新编全相唐薛仁贵跨海征辽故事》插图

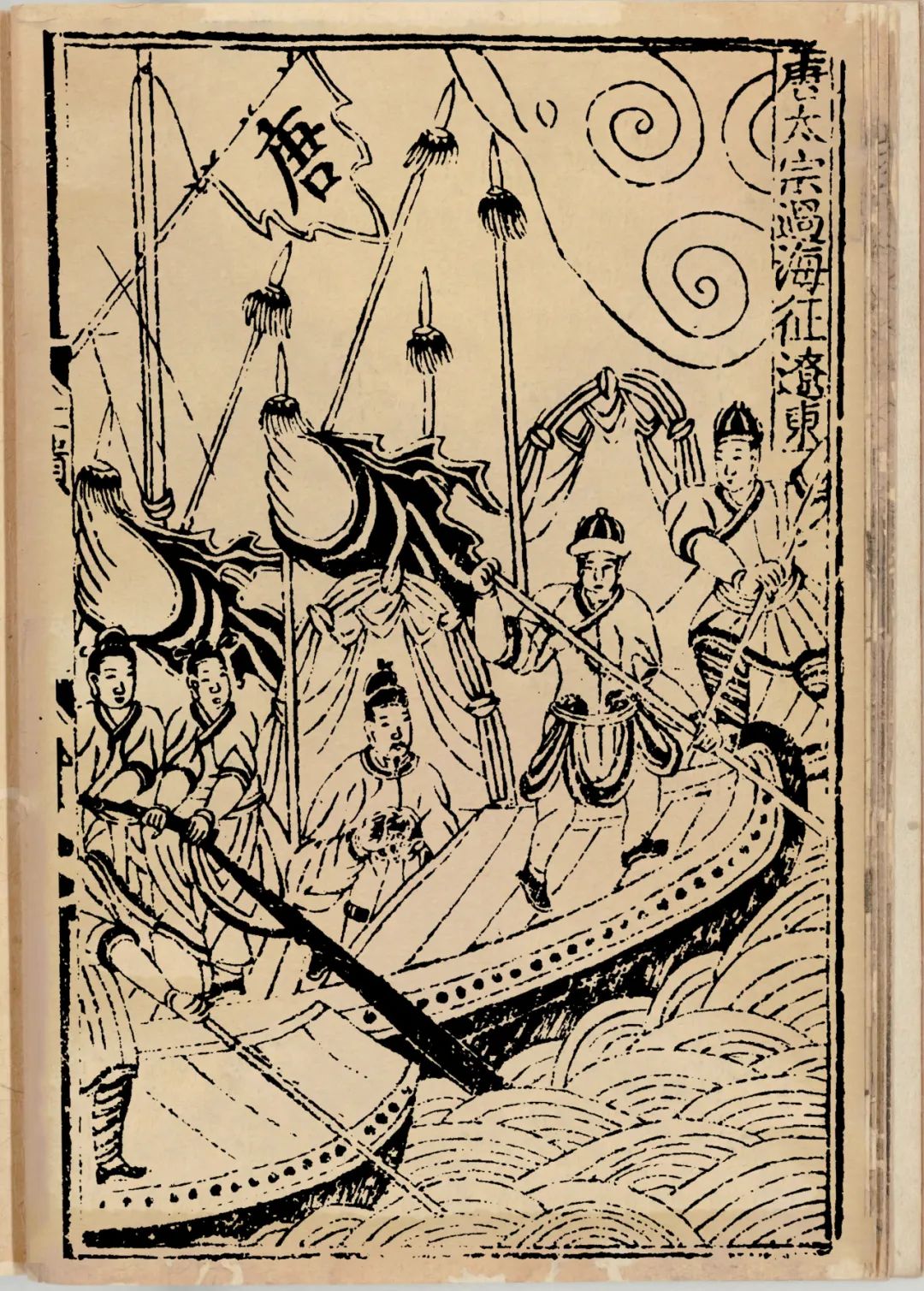

——《唐太宗过海征辽东》

《新编全相唐薛仁贵跨海征辽故事》插图

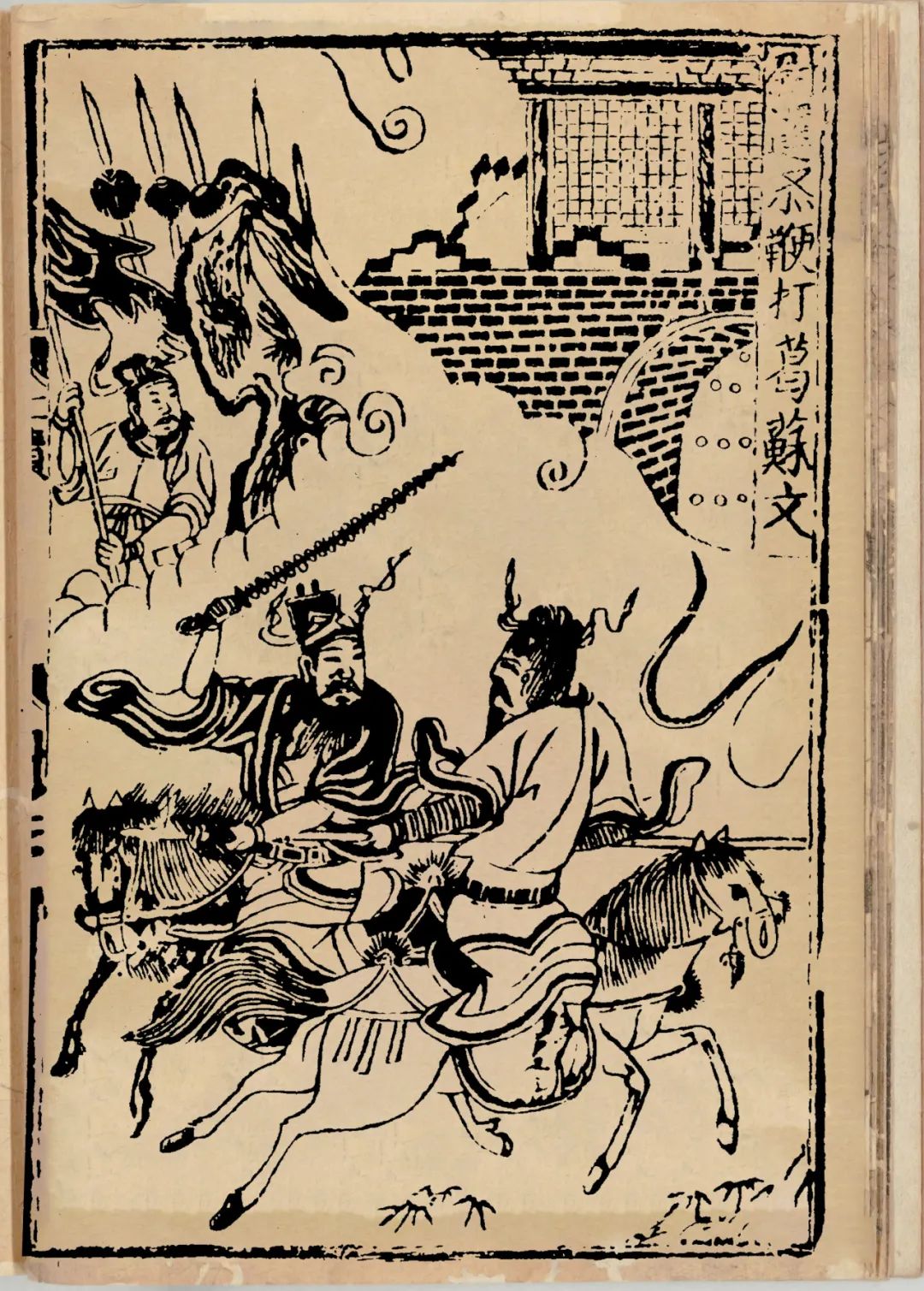

——《尉迟恭鞭打葛苏文》

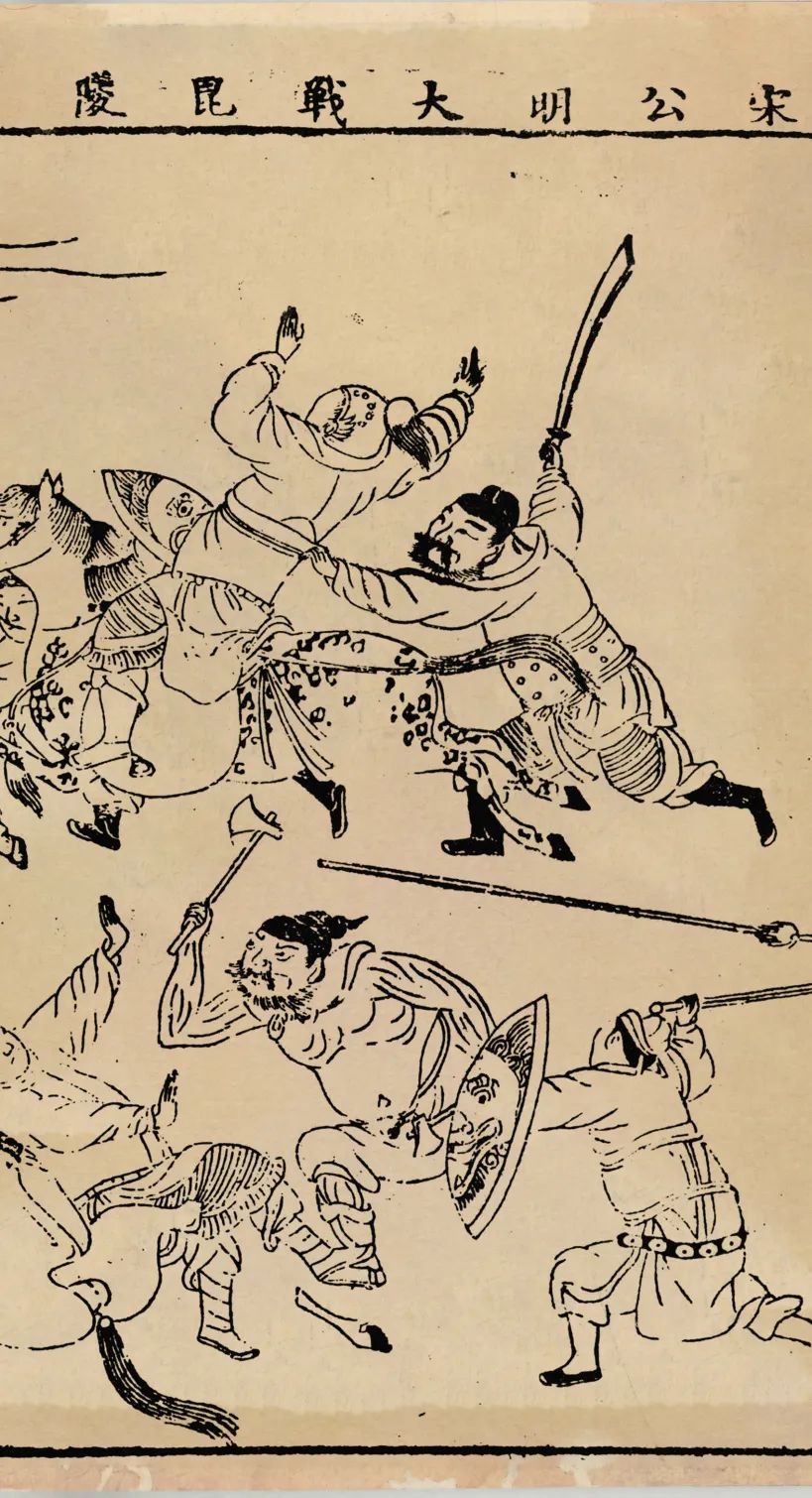

《说唱词话本》中,绝大部分的战斗场景都是在《石郎驸马传》与《薛仁贵跨海征辽传》之中。话本中,战斗场景最为突出的特点并非激烈对抗的武将,而是同框下不同时空的描绘。例如《莫利支飞刀对箭》为了凸显某个特定片段,故意采用一种类似于西方未来主义的机械重复,不仅仅为了强调速度之快,也起到用慢镜头捕捉最精彩画面的作用。《张国舅与石郎交战》与《尉迟恭鞭打葛苏文》都采用了同一画面,不同时空,强调战斗场面的方式。在《张国舅与石郎交战》中,画面用一条云兽来隔绝空间,从而使原来支援的士卒也出现在画面之中。云兽头部的位置也在强调主人公石郎驸马的身份,同时也暗示这场战斗的属性。

《唐太宗过海征辽东》是话本中唯一有海战场景的,奇怪的是以唐代船只制造业的发展水平,参与战斗的船只不可能是画面中的样子。故知,这只是为画面设计的,同画面可以看出唐军声势浩大,唐太宗居于画面中心,神情似在督战。从战斗场景插图来看,其存在的意义要么突出正义一方军队的声势浩大,要么就是突出双方主将之间的战斗。云纹的使用,一面突出了不同时空,另一方面也为场面增加了神话色彩。

府衙

《新刊全相说唱包待制出身传》插图

——《包相差潘成勾耿公认乌盆》

《新编全相唐薛仁贵跨海征辽故事》插图

——《薛仁贵告御状》

《新编全相说唱石郎驸马传》插图

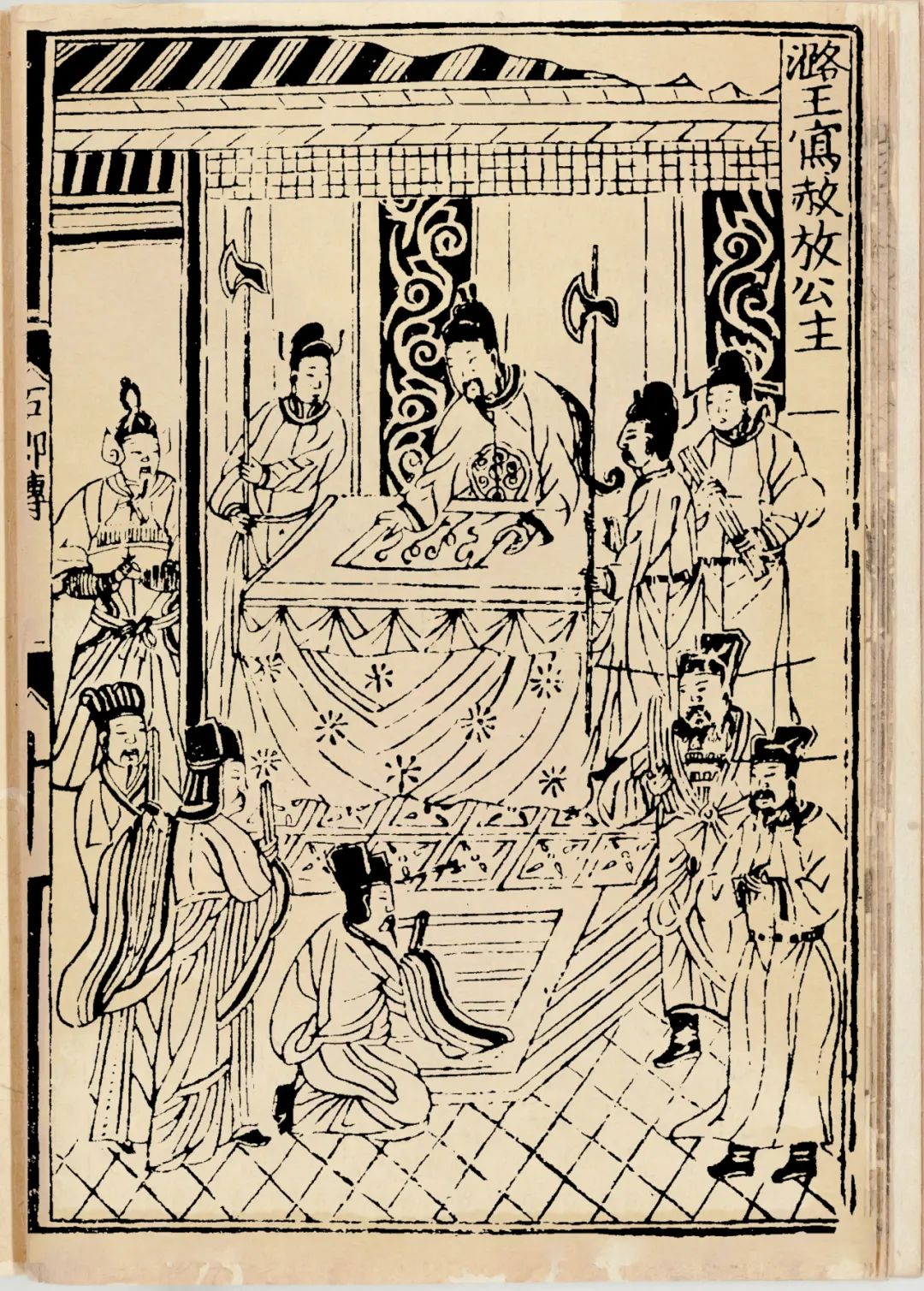

——《潞王写赦放公主》

《新刊说唱包龙图断曹国舅公案传》插图

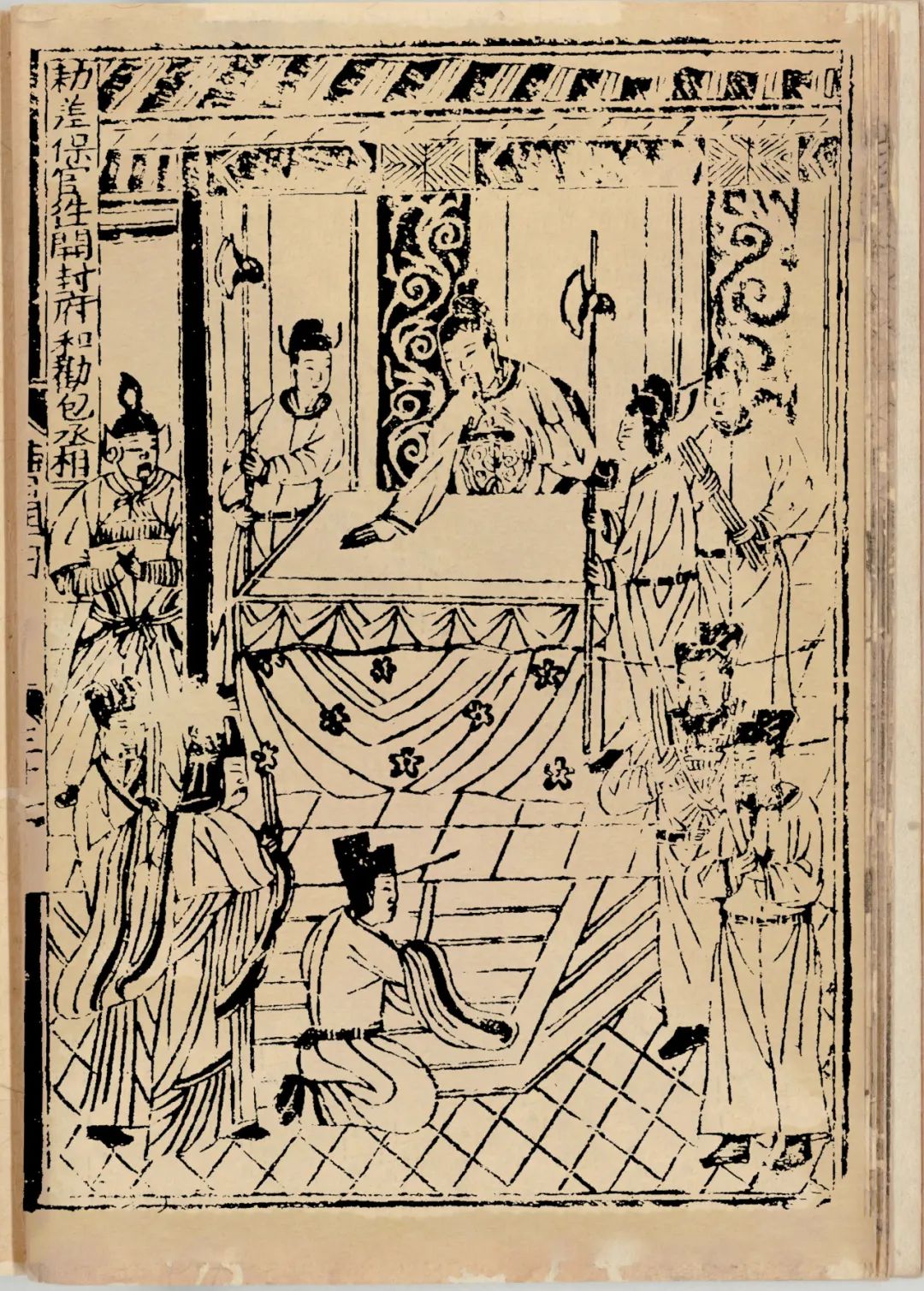

——《勒差保官往开封府和劝包丞相》

与战斗场景相对应的审判场景,则是它不需要多维度的时空对比,只要体现审判空间的权威性。这种权威性不仅来自审判人的气势,更多来自道具与场景中其他的人物烘托。观展者可将这几幅审判场景作个对比,得出几个共同点:宽大的桌案、长条兵器、文武人物、跪坐人物、坐姿判官、山水屏风、卷草纹立柱……在《石郎驸马传》与《包龙图断曹国舅公案传》中,甚至发现了一模一样的插图,由此可以判断一面是为节省成本,另一面插图本身就是高度符号化的产物,而符号的集合仍可以看作是一个符号,只要场景所表达的情节与情绪是相似的,那插图相似也是自然。

三

流 “派” 纷呈

江苏地域是有明一代出版业最为发达的地区之一,特别是明嘉靖以后,江苏地域的刻书业从明初的复兴转为兴盛。隆庆、万历时期在东南沿海城镇经济较发达地区相继产生了众多书坊,这成为传播小说戏曲等通俗文学的重要的条件。随着广大民众对小说、戏曲的爱好与要求不断增加,不仅给出版商带来了无穷获利的商机,也激发了大量文人对通俗文学的创作热情,造就了明代小说戏曲插图艺术的兴盛。但由于地域的不同、经营观念的差异,江苏地域产生了不同流派的刻书书坊。纵观现存的明清小说戏曲插图,金陵、建阳、徽州、苏州、杭州等地不仅成为小说戏曲的刻印和传播中心,而且形成了浓郁地域特色的插图艺术和风格。此部分展览内容,以明朝南京、苏州等地为例,向观众展示江苏地域不同流派、不同书肆的小说戏曲插图艺术,并通过对插图风格的分析解构来还原当时真实的江苏出版业。

金陵派

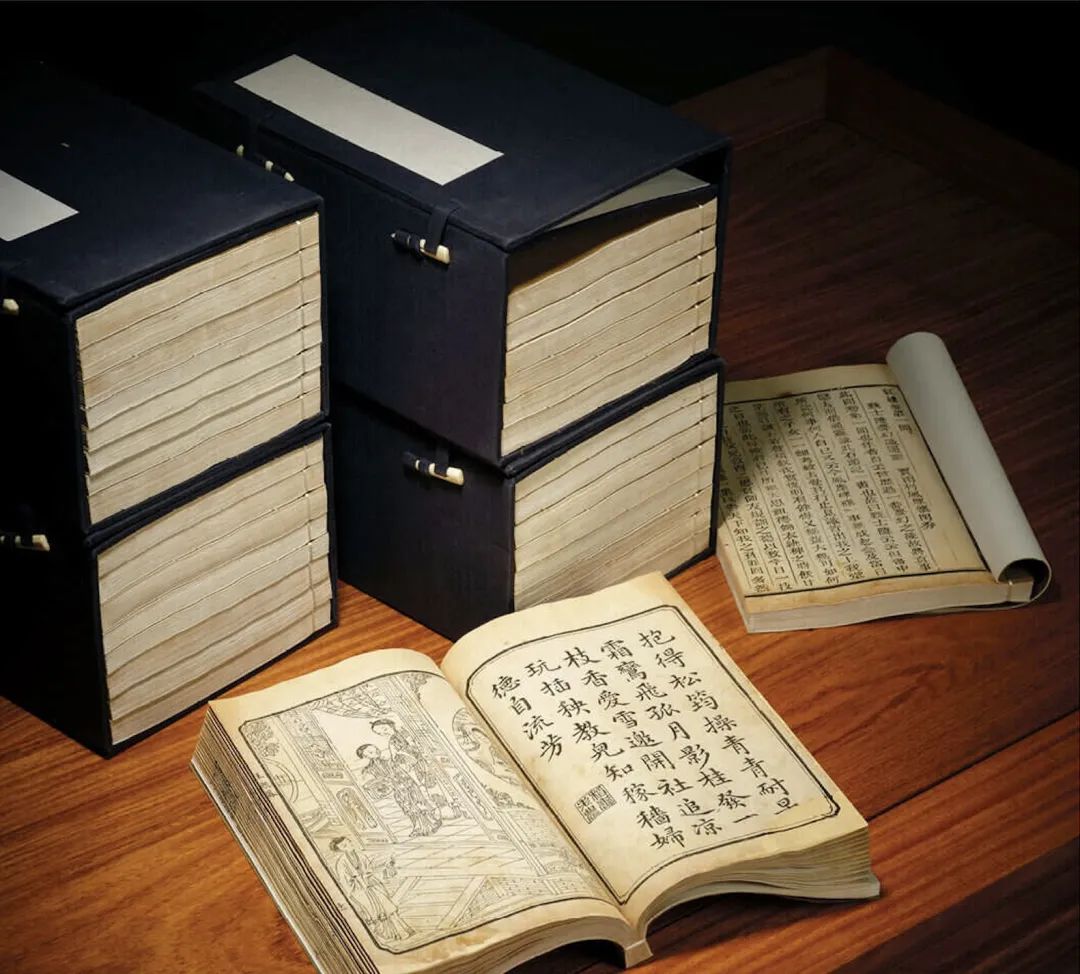

《永乐南藏五种》-选自博宝拍卖网

上海朵云轩拍卖有限公司2003年春季拍卖会拍品

朱元璋1368年定都南京后,南京遂成为明初的政治、经济和文化中心。明代南京木刻插图的兴起可追溯到明初的佛教典籍的刊印。洪武五年(1372)朱元璋在南京主持开雕《大藏经》(即《洪武南藏》),直至洪武三十一年(1398)或永乐元年(1403)竣工,是明代第一部官刻大藏经。“靖难之役(1399-1402)后朱棣登基,也崇尚佛教,并亲自组织在南京刊刻《永乐南藏》,在北京刊刻《永乐北藏》。明初两部《南藏》的刊刻,提升了金陵的雕版技术,并为雕版业的繁荣积累了一批刻工群,为金陵成为明代印刷业重镇奠定了基础。

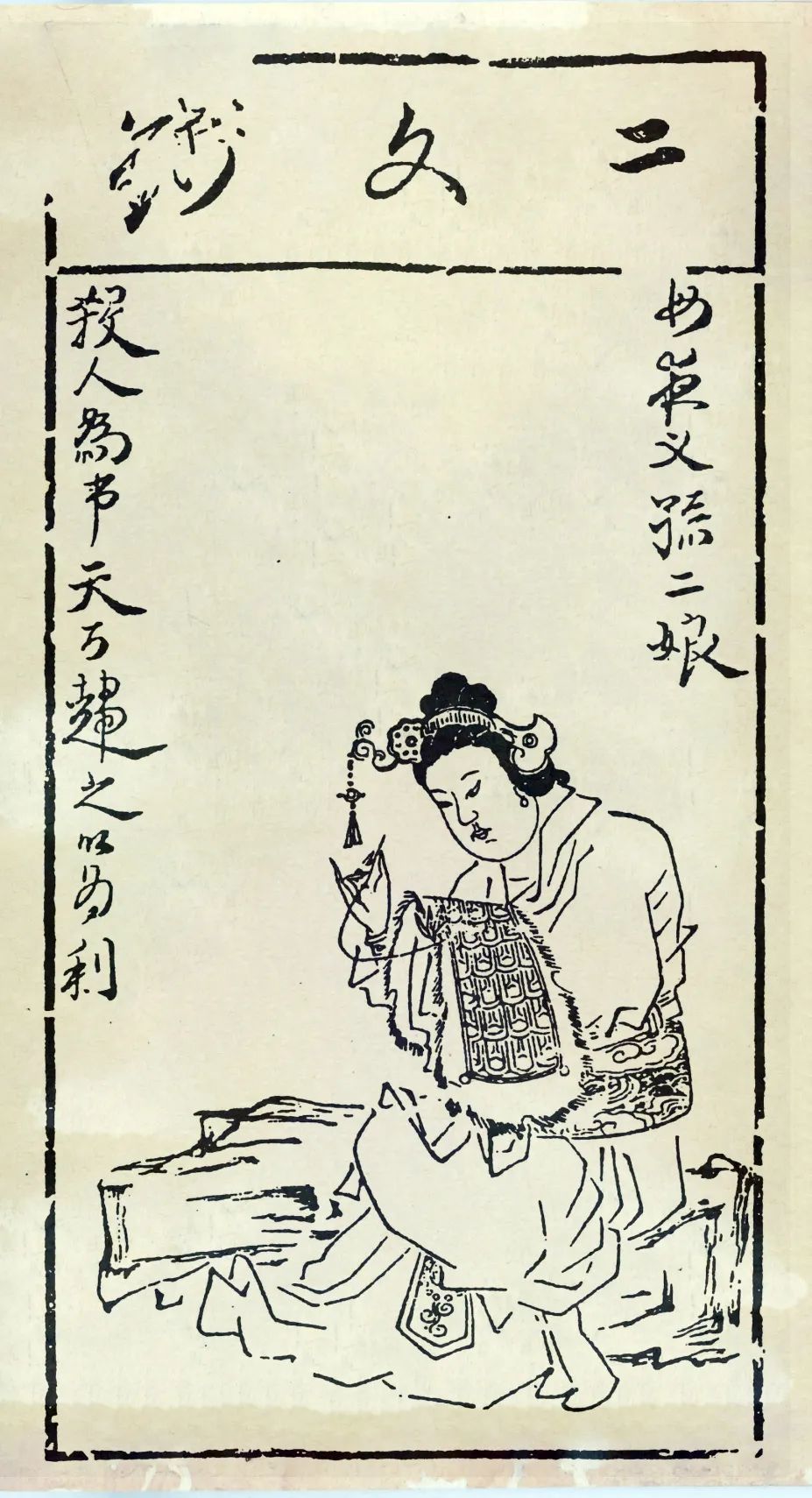

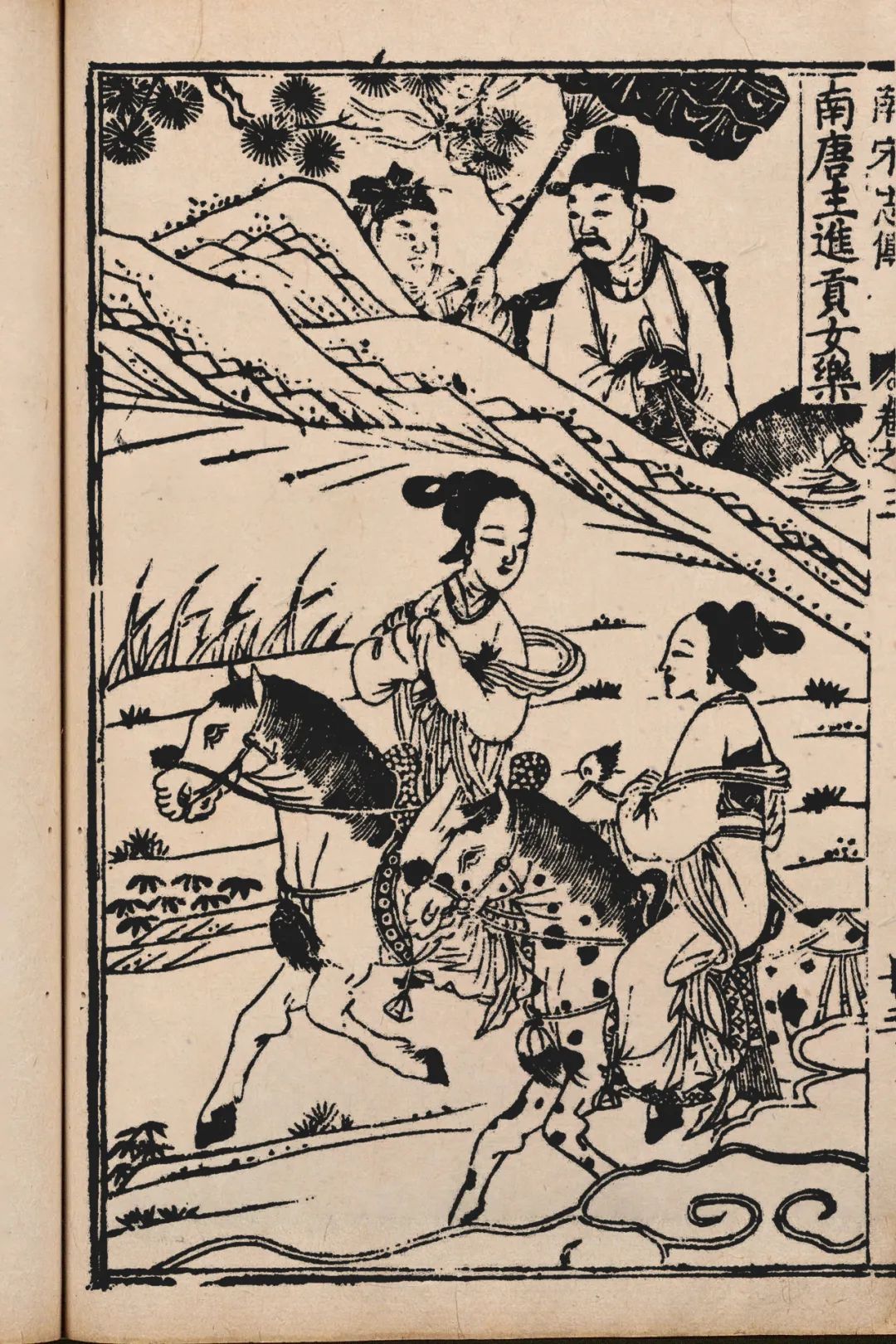

《新编金童玉女娇红记》插图—《申娇送花传情》

选自《古本戏曲丛刊》初集

《娇红记》插图—《王通判宴请申纯》

宣德十五年(1435)金陵积德堂刊本

日本京都大学图书馆藏

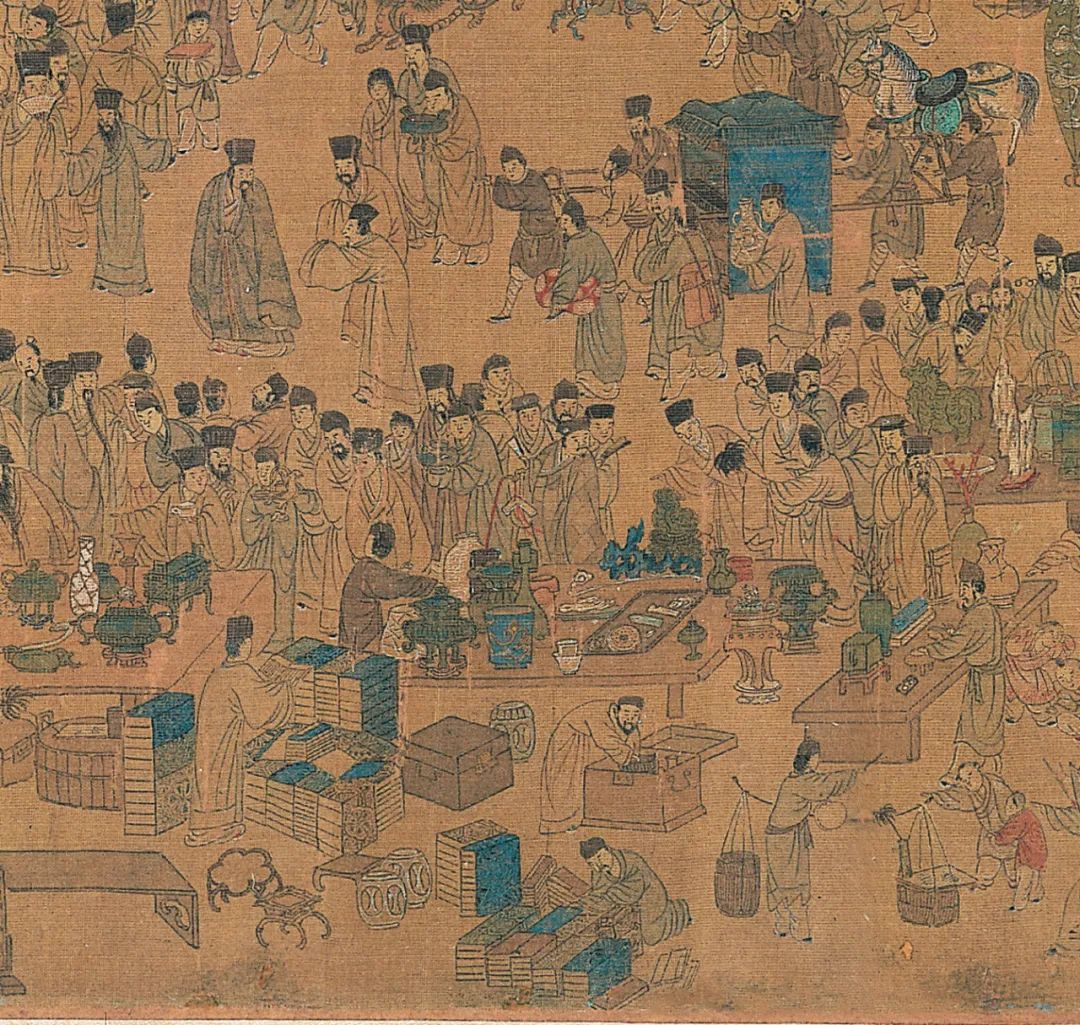

金陵三山街卖书的摊位图

明万历年间金陵刻书业达到高峰,除官刻、私刻之外,民间书坊有牌记可考不下五十家,多集中在三山街及太学前。明胡应麟《少室山房笔丛》等笔记文献中多有记载。清初孔尚任《桃花扇·逮社》中云:“天下书籍之富,无过俺金陵;这金陵书铺之多,无过俺三山街,这三山街书客之大,无过俺蔡益所……”为三山街刻书业的繁荣做了形象的注脚。据学者统计,署名“实父仇英制”的明人《南都繁会图》中,共绘有109个店铺招牌,其中有不少标明“书铺”“画寓”“刻字镌碑”等与书坊有关的店铺招牌,则从另一个侧面反映了三山街的繁荣景象。

《新刻出像增补搜神记》插图

万历元年(1573)金陵富春堂刊本

选自《续修四库全书》第1264册

《新刻出像增补搜神记》插图

万历元年(1573)金陵富春堂刊本

选自《续修四库全书》第1264册

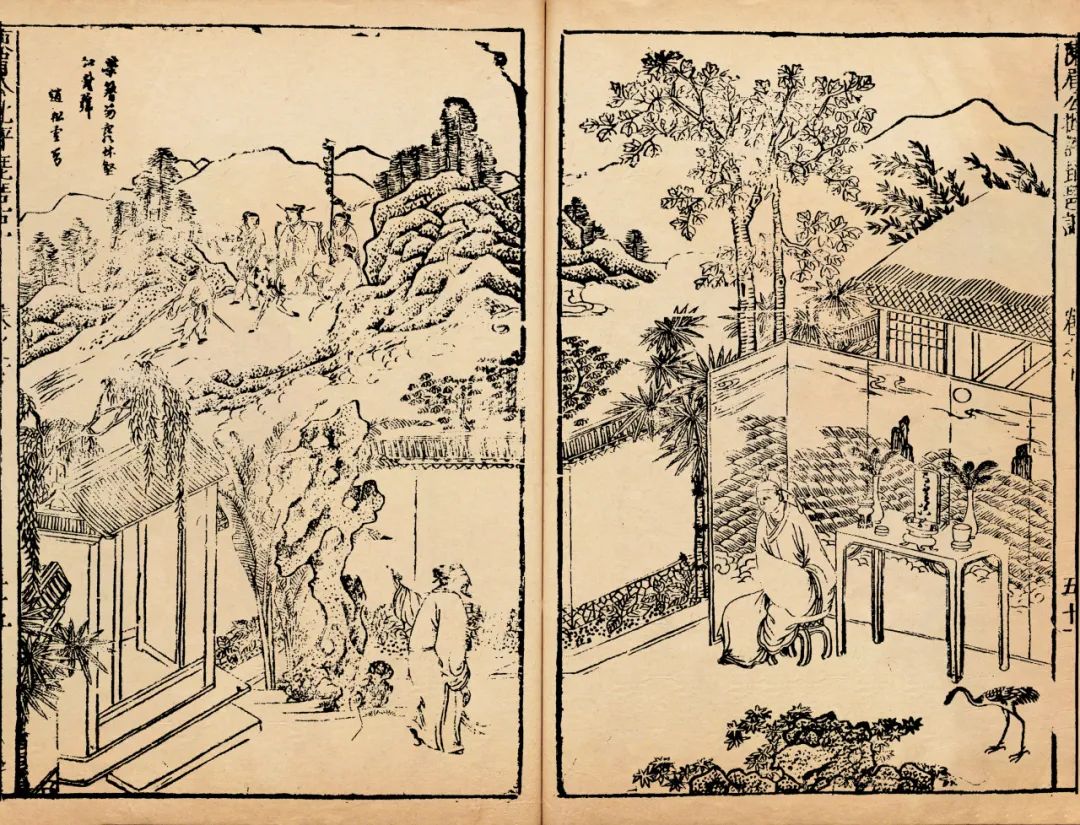

金陵富春堂《香山记》等插图

有明一代,金陵最有名的刻书家首推唐氏,其中以富春堂历史最久,刻书最多。瞿冕良称:“富春堂,明代嘉靖金陵一书坊名,在三山街。主人唐对溪,字子和,刻印书甚多。”(《中国古籍版刻辞典》)刊刻于万历元年(1573)的《新刻出像增补搜神记》是现存唐氏富春堂最早的小说刊本,也是现存历史最久的金陵派木刻插图通俗文学作品。此外,署“三山道人”的《新刻全像三宝太监西洋记通俗演义》也出自唐氏富春堂。唐氏富春堂、文林阁、广庆堂等均以刊刻戏曲读物为主。富春堂所刻小说戏曲插图,沿袭了宣德杂剧《娇红记》的插图版式,插页一律采用单页整幅,有的还增加了插图题记,其刊本插图空间宏阔,镌刻雄浑劲健,堪称金陵派木刻插图的精品。

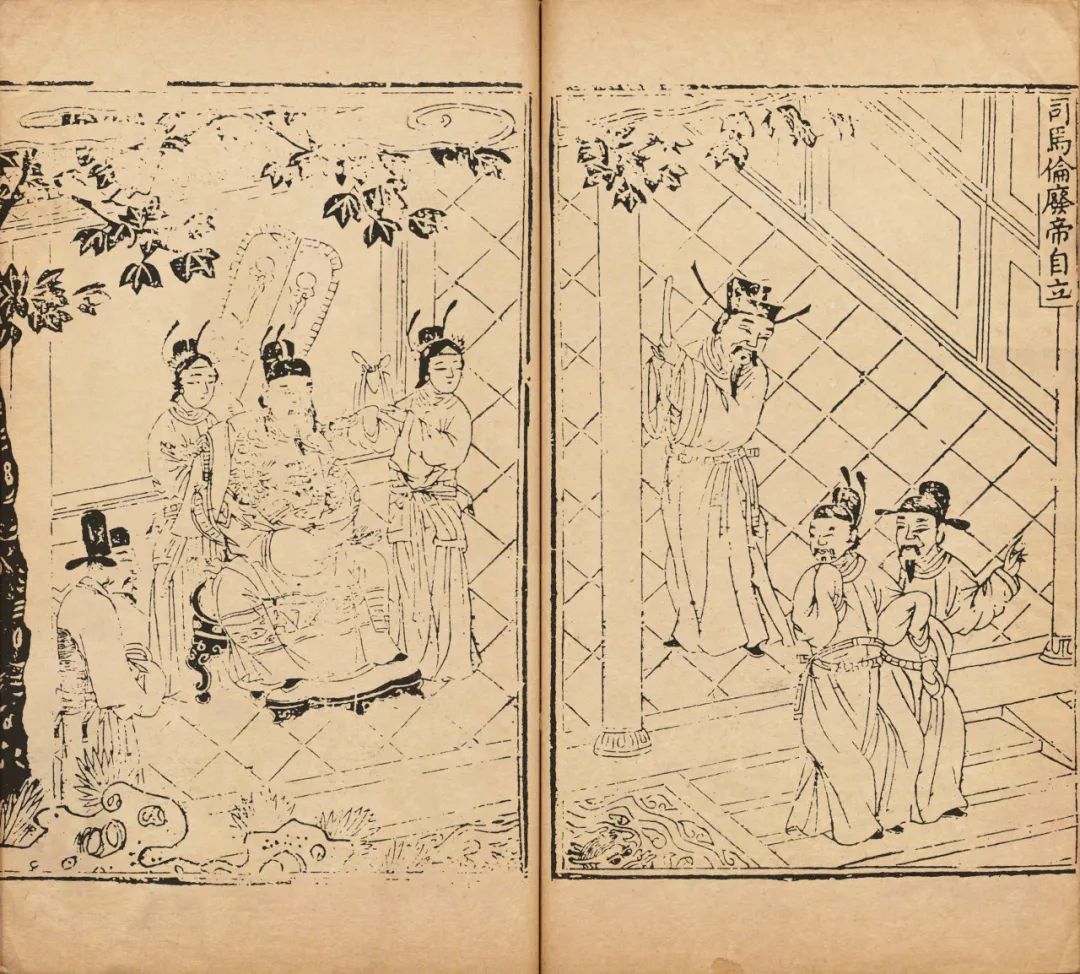

《新刊出像补订参采史鉴南宋志传通俗演义题评》插图

万历二十一年(1593)金陵世德堂刊本

唐氏世德堂,是万历二十八年(1600)前后自富春堂分立出来的。和富春堂相比,世德堂所刊图本小说较多。其中如《新刻出像官板大字西游记》,据考为现存《西游记》一书的最早刊本。《新刊出像补订参采史鉴唐书志传通俗演义题评》的首图中还刻了刻工或画家的名字。由此可见,由于文人士子阶层的加入,使得刊本插图的制作者地位得到了认可。世德堂插图版式不一,基本采用单页整幅和双面连式插图版式,现存世德堂本的小说插图均采用双面连式。从富春堂与世德堂所刊小说戏曲的插图来看,其风格一致。从金陵派的插图中亦可以看到建阳派的影响,画中除人物外均喜用黑底阴刻,辅以阳刻线条,使得画面层次分明。除富春堂、世德堂外,唐氏名肆尚有唐锦池文林阁、唐振吾广庆堂等,板刻渐趋徽州派工丽的风格。

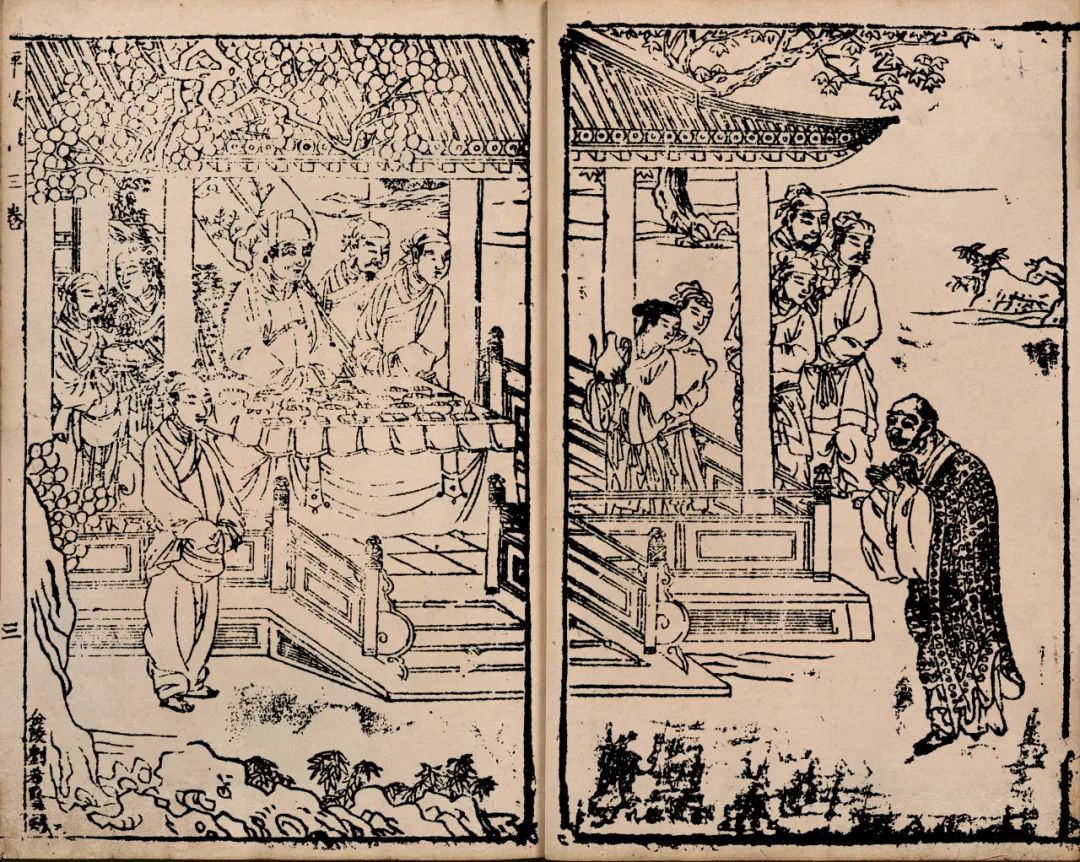

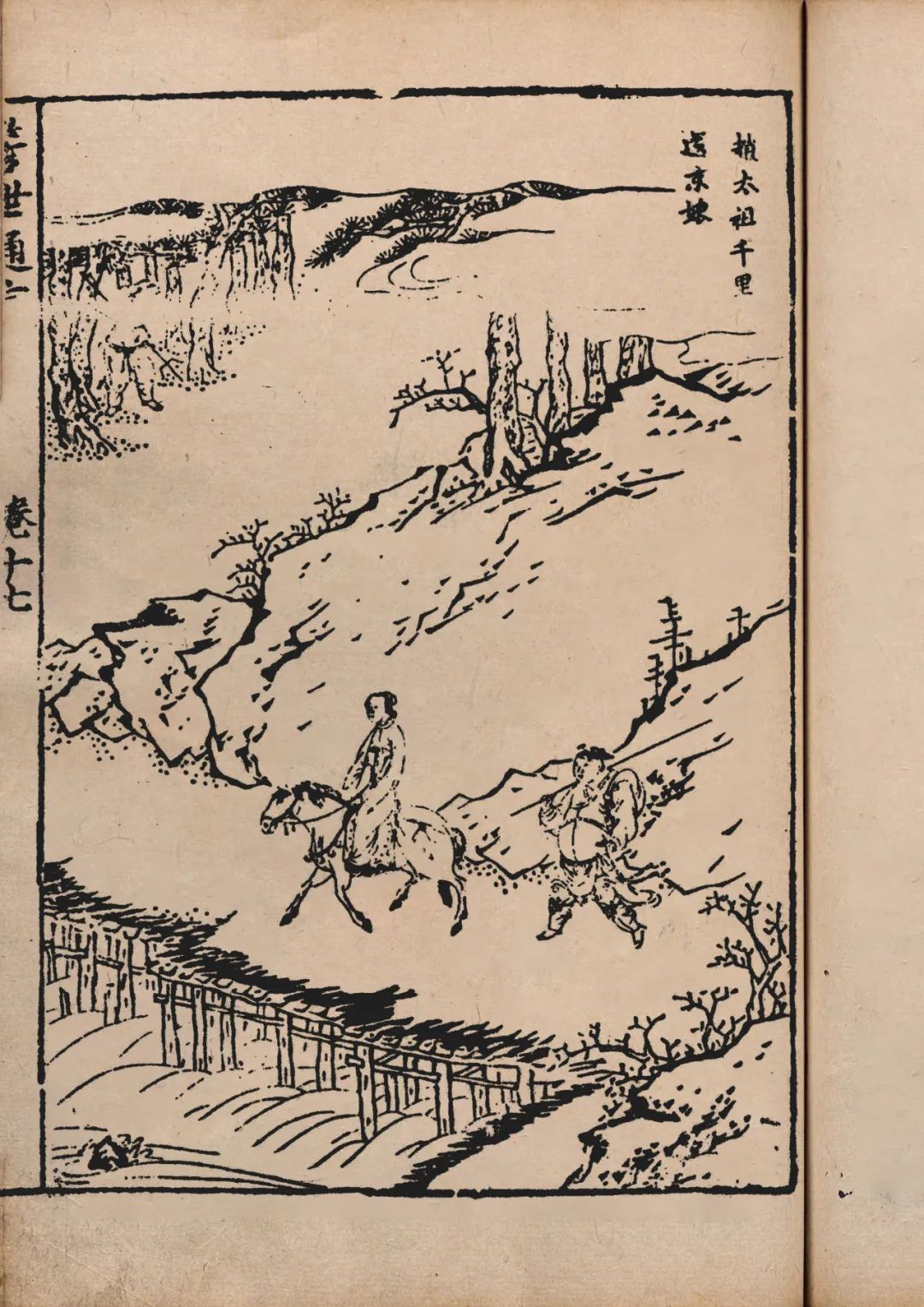

《三遂平妖传》卷三第十一回插图

(右下署名金陵刘希贤刻-金陵世德堂刻

选自《古本小说丛刊》第四辑

《四美记》插图-《韩夫人题红记》

选自《古本戏曲丛刊》二集-唐氏文林阁刊本

《重校锦笺记》插图-《韩夫人题红记》

选自《古本戏曲丛刊》二集

万历三十六年(1608)唐氏继志斋刊本

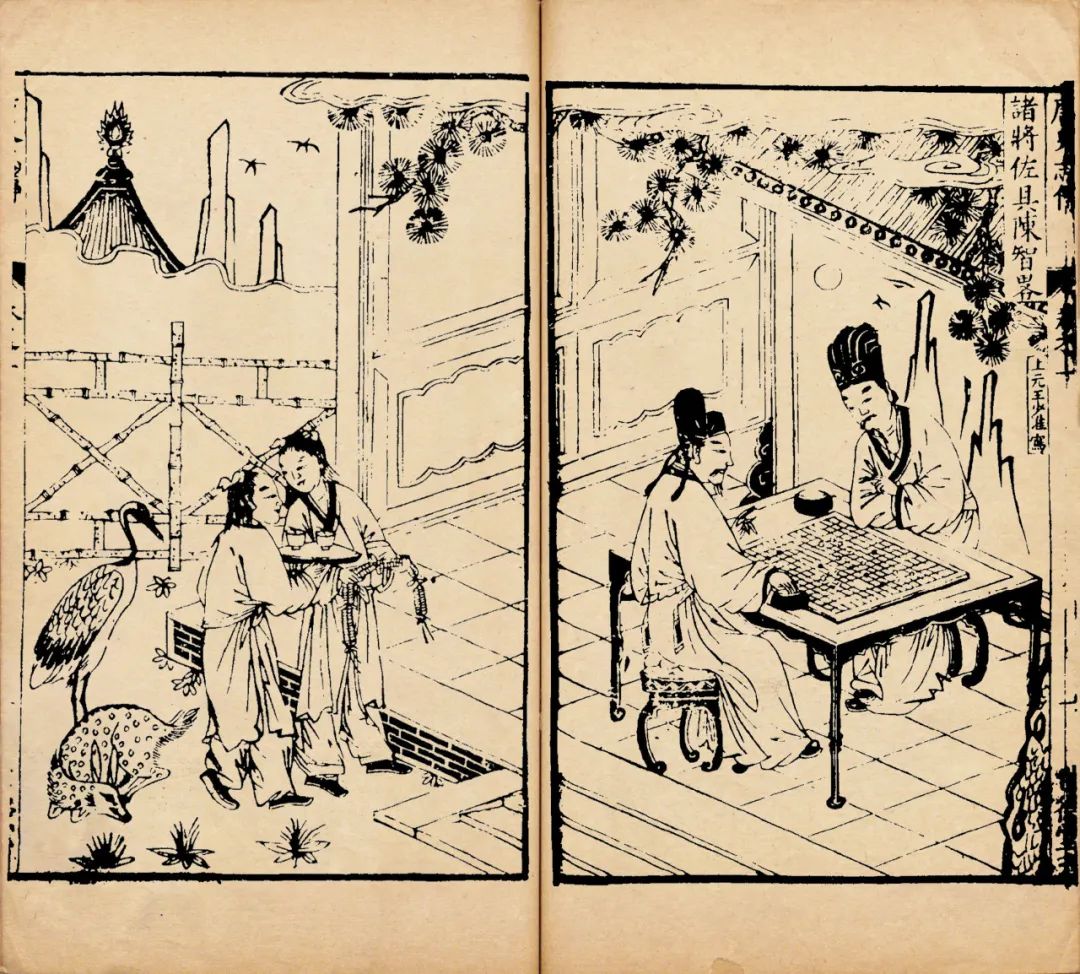

《唐书志传》插图-《唐太宗大兴文学》(绘工署上元王少淮)-金陵世德堂刊本

选自《古本小说丛刊》第二十八辑

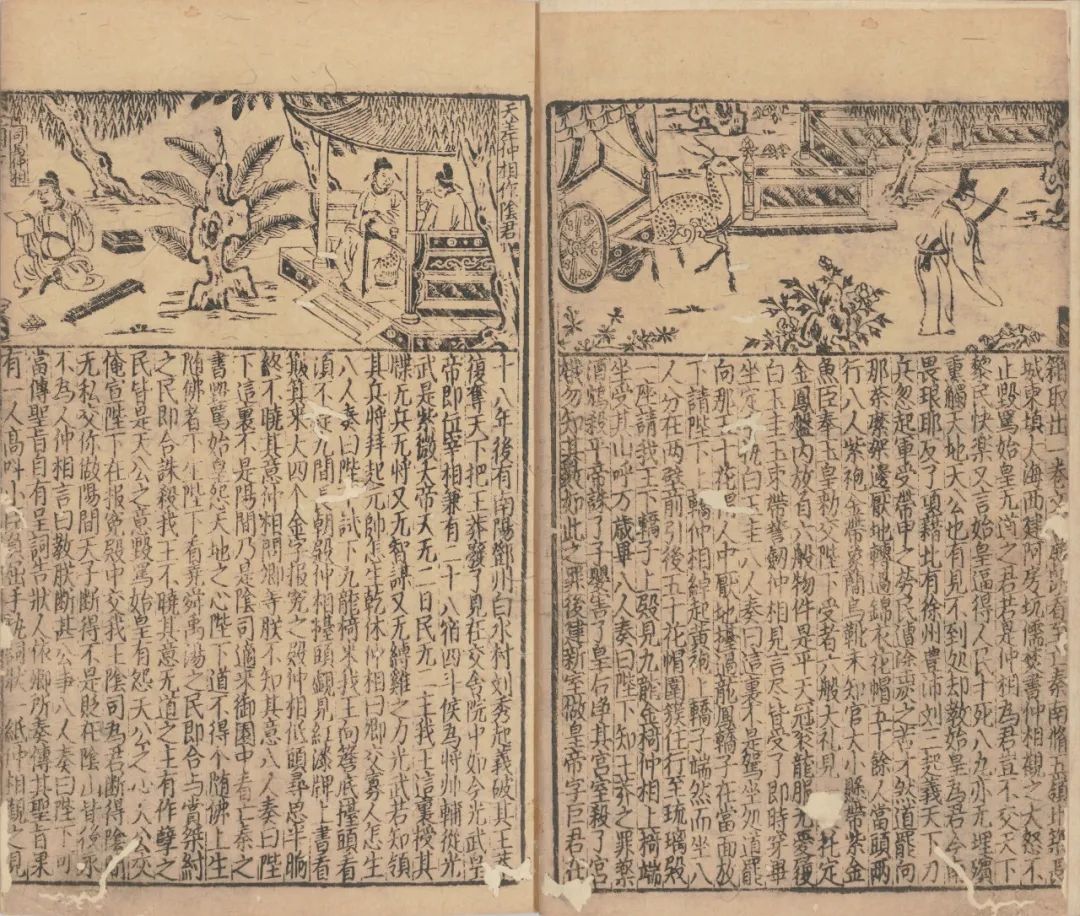

金陵周氏书肆是金陵派中刻印小说插图最多的一家,以周曰校万卷楼和周如山大业堂为主。周氏万卷楼插图本的基本版式为“图嵌文中”和“双面连式”。从万卷楼所刊《新刊校正古今音释出像三国志通俗演义》从风格来看,与唐氏书肆相似。但周氏书肆刻书在后期转向了徽派的穷精极丽,由此可知当时有徽派刻工流向金陵,从而致金陵派中的部分刊本插图风格产生变化。从《新刊校正古今音释出像三国志通俗演义》中“屋檐”与“门窗”舍弃了建阳派的黑底阴刻,便表明风格的变化已悄然发生。周氏万卷楼万历刊本《三国演义》,堪称金陵插图本的典范之作。

建安派

郑振铎在《中国版画史图录·自序》中说:“(嘉靖)以燕京、金陵、建安三地为中心,所刊图籍,流传遍天下。而以建安诸书肆为尤勇健精进,其所刊刻之通俗演义、童蒙读物,无不运以精心而出于纯熟之手技。图中人物动作,宫室景色,虽未脱宋元影响,而已较为繁杂多岐。”就刊本插图而言,福建的建安派是历史最久远的派别。从元代的《列女传》《连相搜神广记》《全相平话五种》开始,到明代嘉靖、隆庆诸本,均以建安为主。明代后建安刻书业逐渐衰落,建阳县取而代之书坊林立。这两个地方所刻插图的风格相同,因此统称为“建安派”。

《全相平话》插图

元至治年间(1321——1323)建安虞氏刊本

湖南博物馆藏

在中国雕版印刷史上,一般用“朴素”来概括建安派木刻插图风格,而以“雄健”来赞誉金陵派的木刻插图。但事实上,建安和金陵两派木刻插图艺术从万历年间开始朝着两种以上的风格发展了,相互影响、相互融合,同时又保留各自的本来特征。明代后期,众多建阳的书坊主在金陵设立了分号。如建阳的叶贵在三山街设立的分号,所刊行的书籍时常冠以“金陵三山街建阳叶贵”。此外,建阳的众多书坊在刊行书籍时,常在书名中冠以“京本”、“京版”的字样。这里的“京”意即当时的金陵。如《英武传》,记载有“原版南京齐府刊行,书林明峰杨氏重梓”的文字。

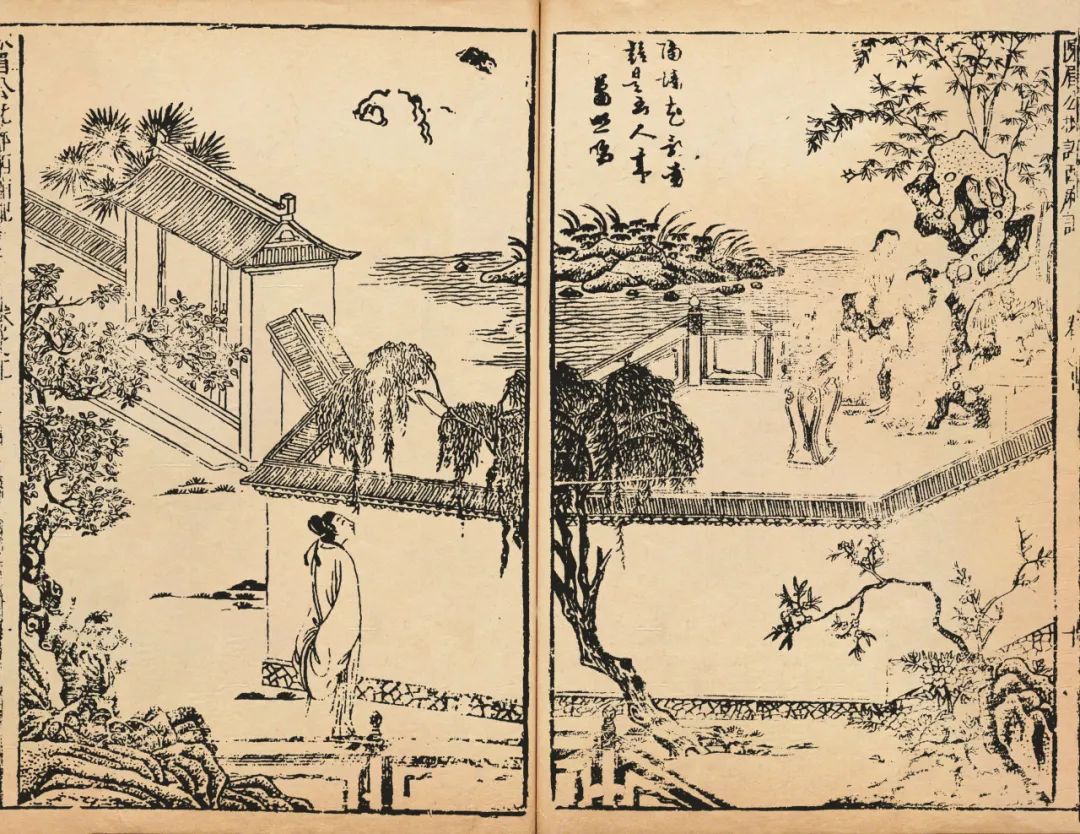

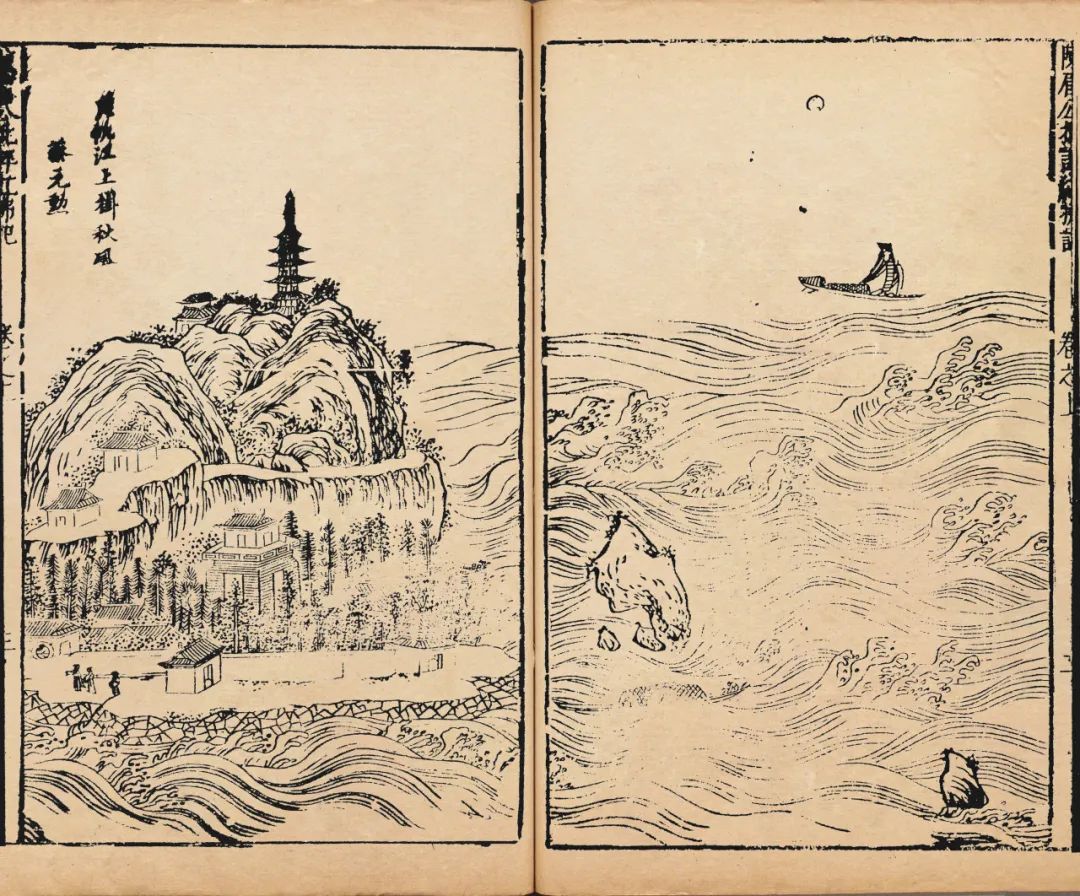

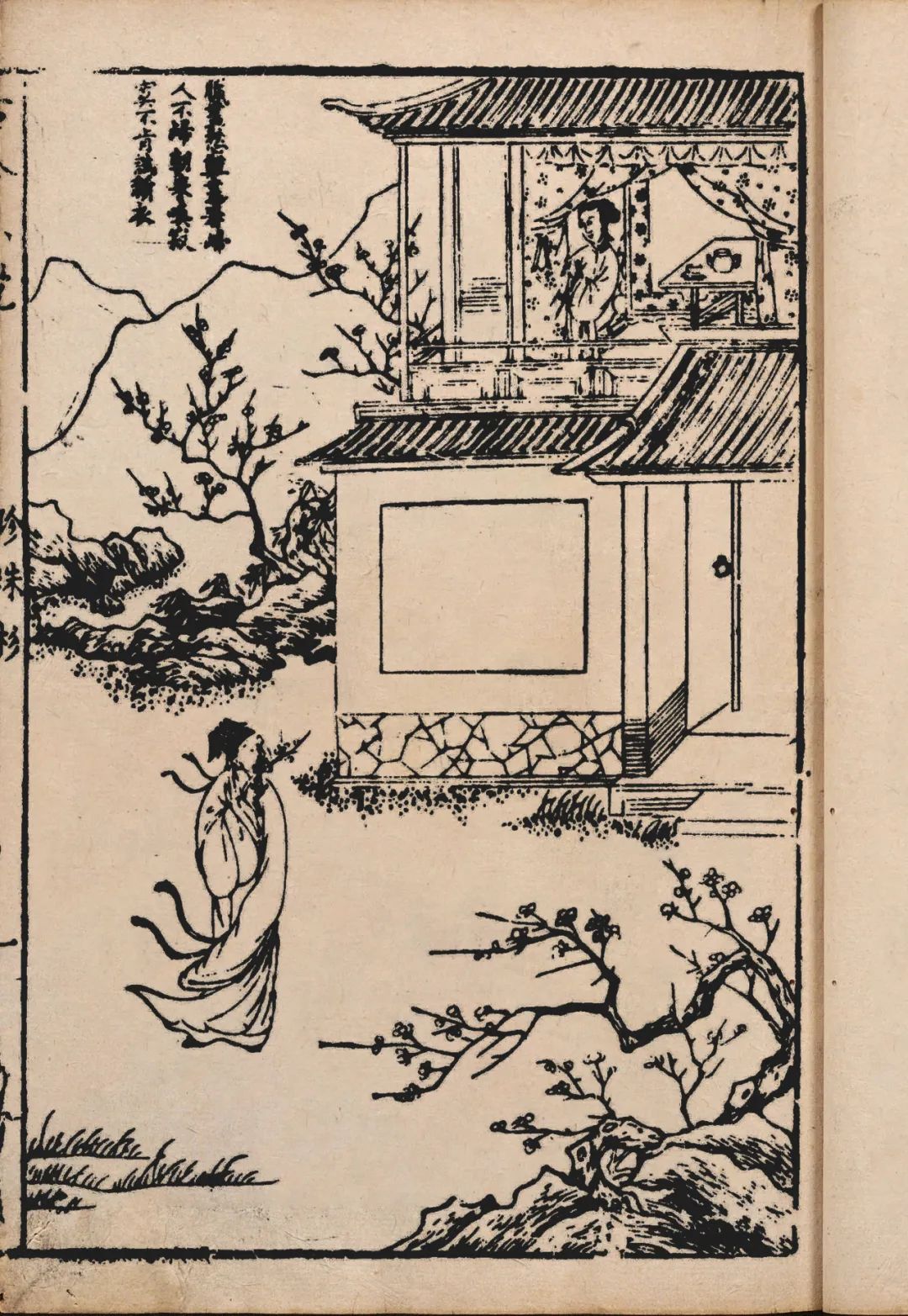

师俭堂刊本《鼎镌西厢记》第一、第三出插图

选自《不登大雅文库珍本戏曲丛刊》第11册

师俭堂刊本《鼎镌琵琶记》第二十二、四十二出插图

选自《不登大雅文库珍本戏曲丛刊》第12册

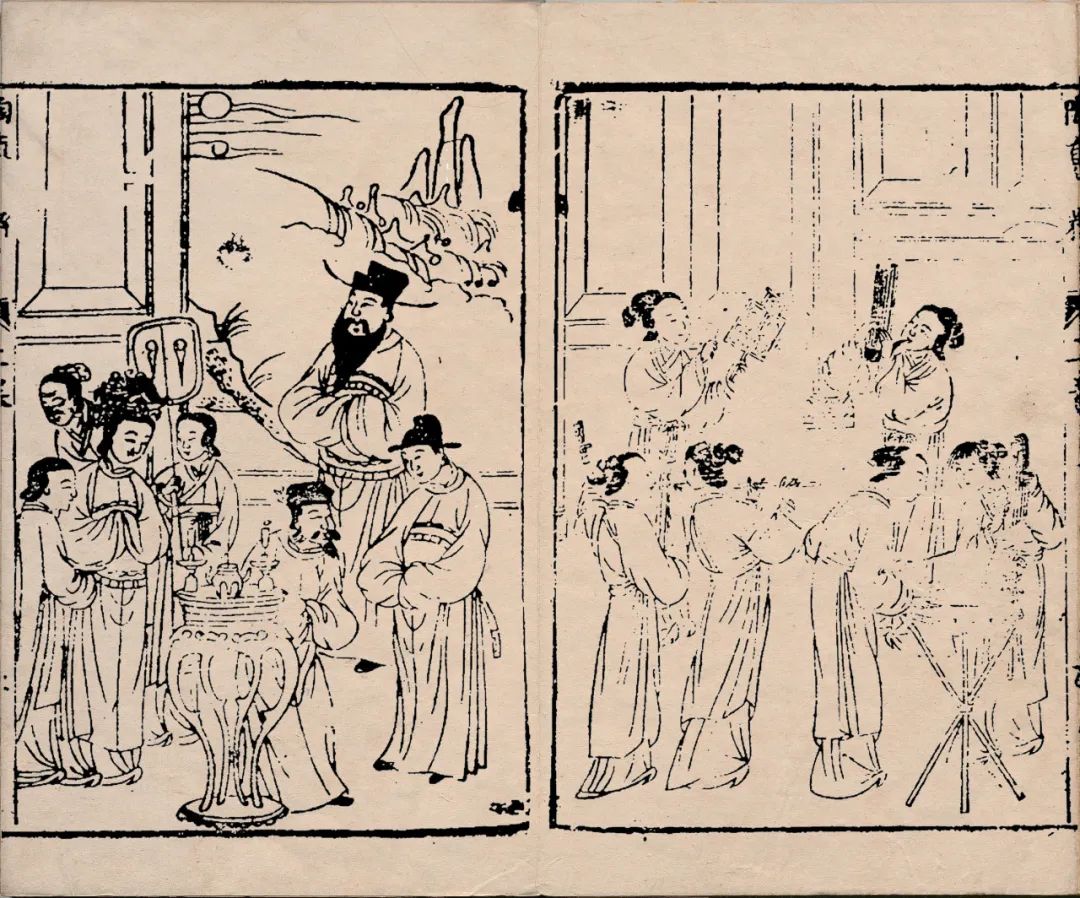

在建安派的书坊中,表现最为突出的当属萧腾鸿创办的师俭堂。萧腾鸿,字庆云,建阳人,生于万历十四年(1586)。现存师俭堂刊刻的陈眉公批评系列《鼎镌西厢记》《鼎镌琵琶记》《鼎镌王簮记》《鼎镌红拂记》《鼎镌幽闺记》《鼎镌绣襦记》,总称陈眉公先生批评《六合同春》,镌刻精美,堪称中国版刻史上不可多得的精品。师俭堂刻本《西厢记》署“云间眉公陈继儒评、一斋敬止余文熙阅、书林庆云萧腾鸿梓”,共有双面连式插图10幅,分别位于第一、三、五、七、十、十一、十三、十五、十八、二十出中。其中,有明确署名的9幅,绘者分别为萧腾鸿、萧照明、蔡冲寰、熊莲泉、王廷策等。每幅插图均精心绘制,内容抓住了文本的某一细节,题记多取自戏曲文本、间或取自他本,充分体现了绘工对《西厢记》文本的理解。插图在对文本深化与渲染的同时,也不同程度地将原文本扭曲与变形,并与原文本发生“唱和”,从而使原本增殖。

蔡冲寰绘师俭堂版《鼎镌红拂记》第二、六出插图

选自《不登大雅文库珍本戏曲丛刊》第12册

如石绘师俭堂版《鼎镌幽闺记》

第二十六出插图及局部放大

选自《不登大雅文库珍本戏曲丛刊》第13册

师俭堂所刊《六合同春》共绘有双面连式插图68幅,摹写极为精致,均为中国小说戏曲插图史上的佳作。参与师俭堂插图绘制的皆为一时名家。来自不同地域的绘工和刻工,在萧腾鸿的组织下,互相切磋交流,他们的插图己经突破了狭隘的地域格局,引领了万历末期、天启、崇祯年间刊本插图的走向,即在徽派插图的基础上进一步精致化,精工细腻已成为明末江苏地域名家书坊书肆版刻插图的共同追求。

徽州派

如前所说,明代后期金陵派插图风格的变化源于徽州派木刻插图的崛起。微州派,简称徵派,亦称新安派,源于微州(今安徽歙县)。徽州,明洪武元年(1368)直隶中书省,永乐元年(1403)隶属南京(不久改属南直隶),清康熙六年(1667)改属安徽省。论及明代江苏地域的小说戏曲插图,就必须要谈及徽州派的艺术风格。徽州派刊本插图在明天顺弘治、正德嘉靖时已有所见。但其作为一个流派,则在万历初叶才告形成。至万历中晚期及泰昌、天启、崇祯年间达到极盛,清中叶之后渐趋衰落,前后四百余年。伴随着徽派的崛起,黄氏刻工亦家喻户晓。黄氏自第二十二世黄文显开始从事雕版插图事业,后代代相传。自明正统年间至清道光年间,留名者不下三百人。黄氏刻工让整个明代刊本插图风格从建安派的简朴、金陵派的粗豪转向繁缛细致绵密工丽。

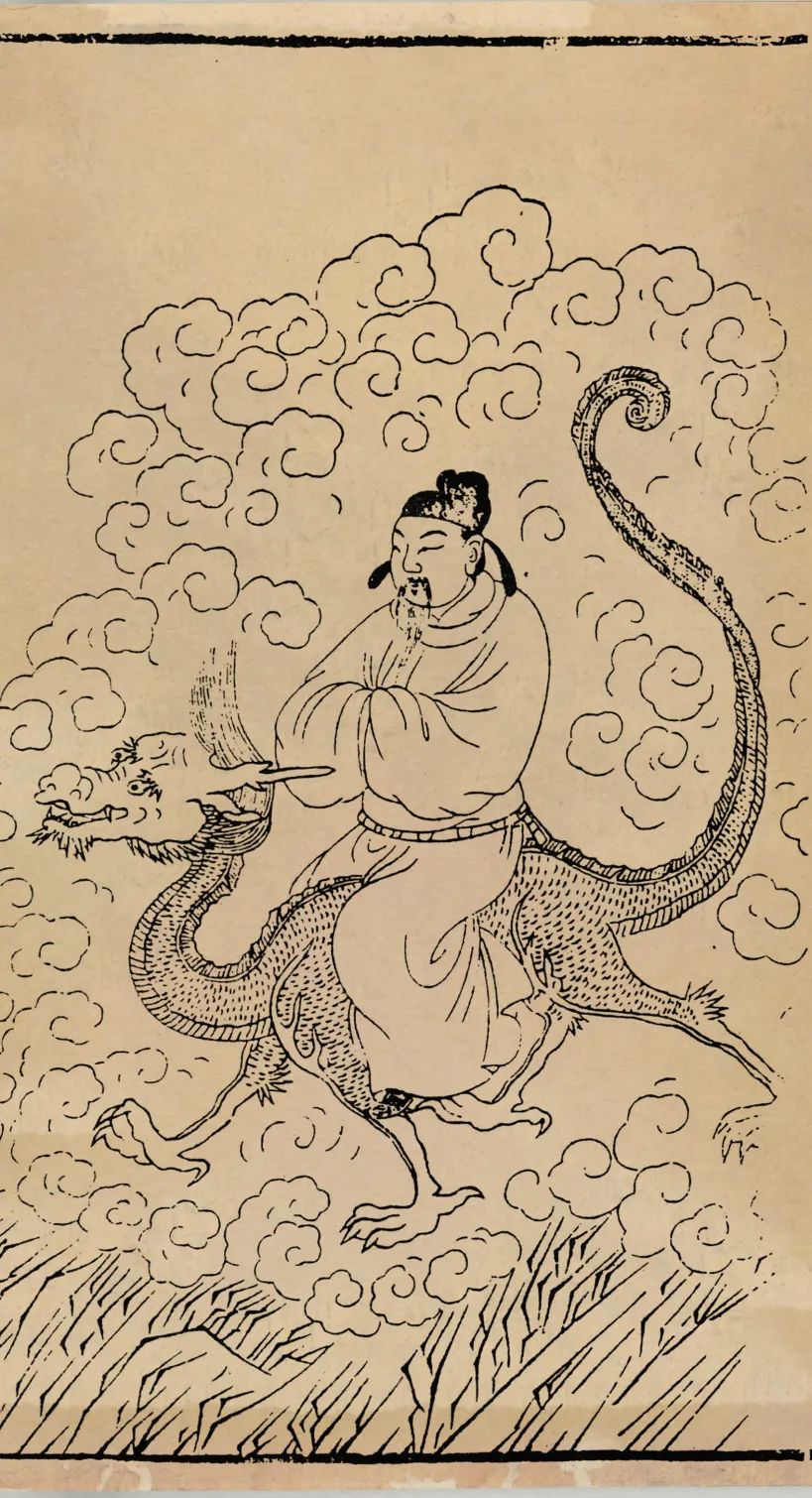

《有像列仙传》插图

明万历二十八年(1600)徽州汪氏玩虎轩刻本

万历年间汪云鹏玩虎轩刻本《有像列仙全传》,是一部插图极为宏富的微派名作。细观其图,画面绘刻精致,但画中人物均缺少动态感。书中署黄一木刻,黄一木是黄氏中少见的天才,其父黄守言亦为徽派名手。《有像列仙全传》是黄一木十五岁时所刻,可见黄氏对于技艺传承极为重视。黄一木还刻有一版《剪灯新话》,较《有像列仙全传》而言,穷精极丽,人物造型流畅生动,从中也可以看出其用功之勤。

黄正位刊本《剪灯新话》

——《水宫庆会录》《渭塘奇遇记》插图

日本早稻田大学图书馆藏

“剪灯二种”(即《剪灯新话》《剪灯余话》)诸多版本中以徽州黄正位刊本最为著名。《剪灯新话》除附录外每篇均有插图,共二十幅,其中插图有明确署名的有十三幅,黄守言四幅,黄一森、黄一林、黄一木各二幅,黄钤、黄应忠、黄应孝各一幅。《剪灯余话》也有插图二十幅,刻工均为黄姓。黄正位,字黄叔。现存黄氏刻本还有万历三十四年(1606)《虞初志》《阳春奏》《琵琶记》等。时人于若瀛在《阳春奏·序》称其:“所镌《草玄》《虞初》之书,悬之国门,纸价为高矣……黄叔博学才高,其于纯成药黝,犹日孜孜不倦。兹箕踞北窗之下,潜心著刻以嘉惠后人,其志盖有足多矣。”充分肯定了黄正位的才华,对其刊刻的书籍也大加赞赏。黄氏所刊“剪灯二种”,堪称“秀隽、健美、婉丽”徽州派刊本插图风格的代表之作。

苏州派

苏州的坊刻书肆大都集中在商业繁华之地——阊门一带。据学者统计嘉靖以后,苏州阊门一带共有书坊三十八家,著名的有金阊书林叶显吾、金阊叶敬溪、金阊叶瑶池天葆堂、阊门席鉴扫叶山房、金阊书林舒冲甫(舒载阳)等。但与建安、金陵、徽州相比,苏州在刊刻小说戏曲插图方面的发展显得较为迟缓。自隆庆三年(1569)何钤的《西厢记杂录》刊行之后,至万历中期小说戏曲插图基本未见到有刊行之物,明万历中后期小说戏曲的图本才开始在苏州大量产生。

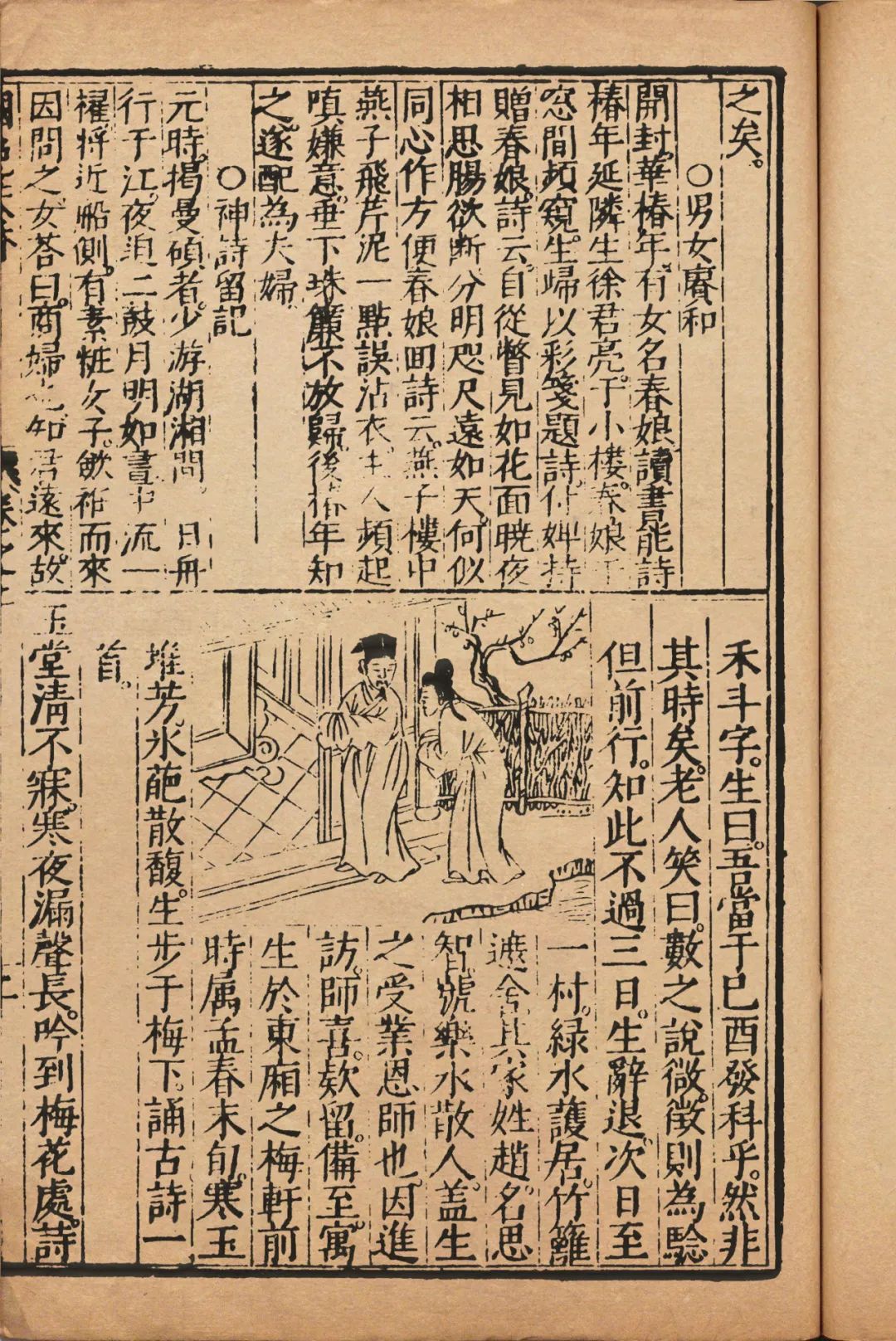

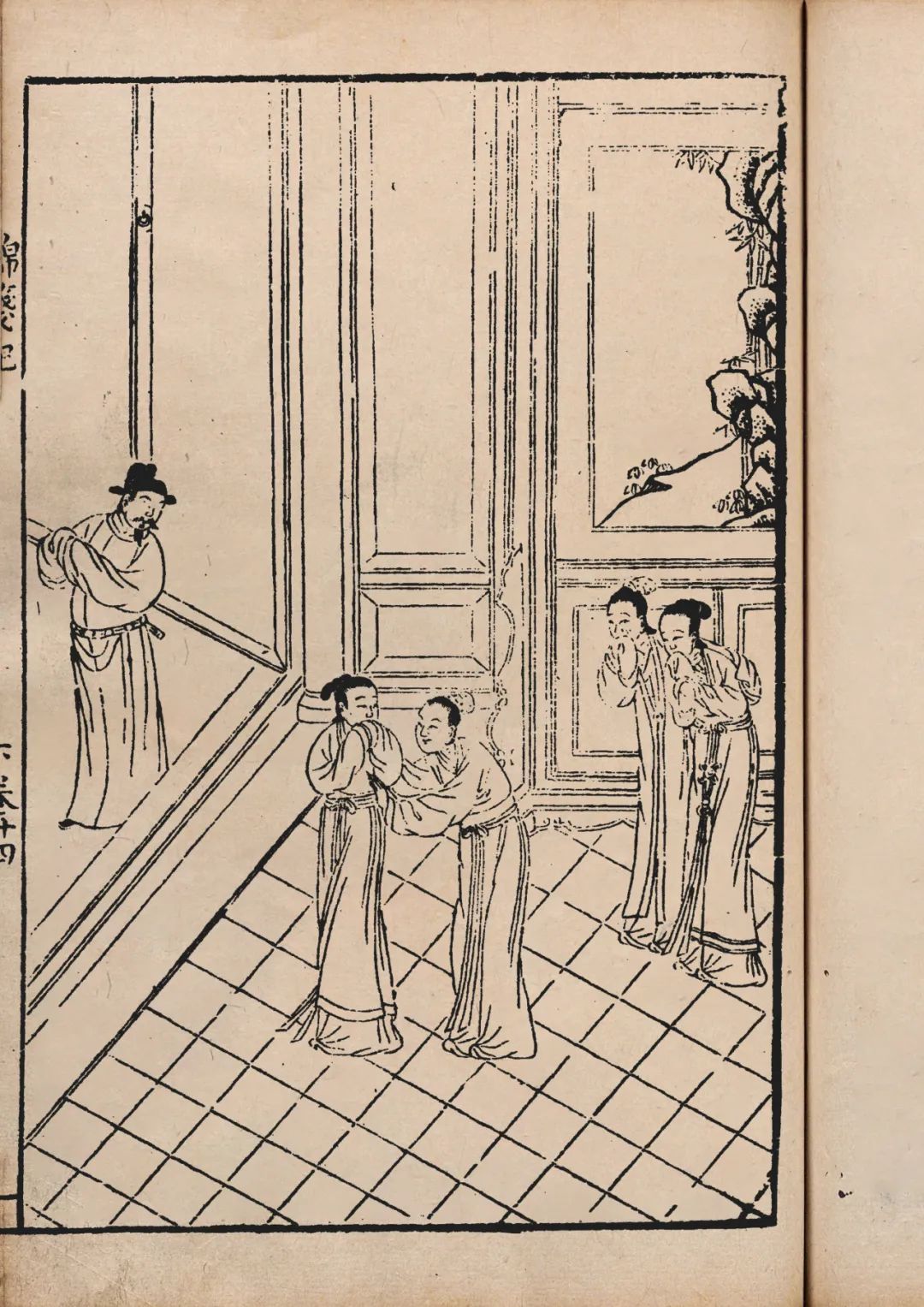

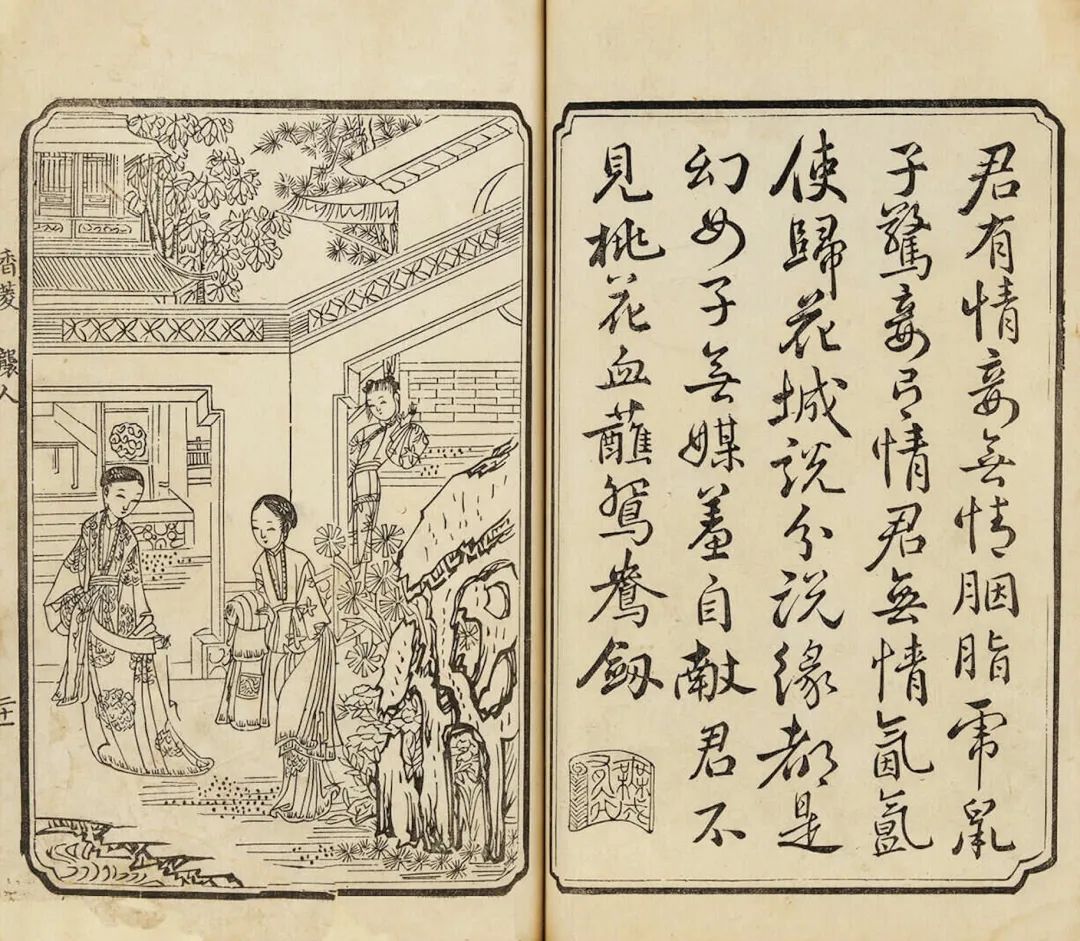

苏州早期所刊行的小说戏曲图本,其很大特征是拥有文人气息,看不到建安、金陵那种民间工匠所作的特征。根据徽州《黄氏宗谱》记载,黄德宠(玉林)等人移居苏州从事刻书业,在万历三十年(1602)草玄居刊本《新镌仙媛纪事》中,发现苏州的木刻插图风格明显趋向成熟。由于刊本插图在万历年间有了良好的基础,天启、崇祯年间苏州的小说戏曲插图出现了繁荣局面。这个时期,苏州的木刻插图中存在两种风格。一种风格是受《大霞新奏》《春灯谜记》之类影响的典型徽州派风格,另一种即是苏州本土的风格。如明末刊本《李卓吾先生批评浣纱记》,插图为双面版式,绘刻精美;明崇祯年间古吴陈长卿刊本《新刻魏仲雪先生批点琵琶记》,前图后题,单面狭长版式;清初耐闲居刊本《剑啸阁重订西楼梦传奇》,插图为月光版式等均为苏州本土风格的代表。

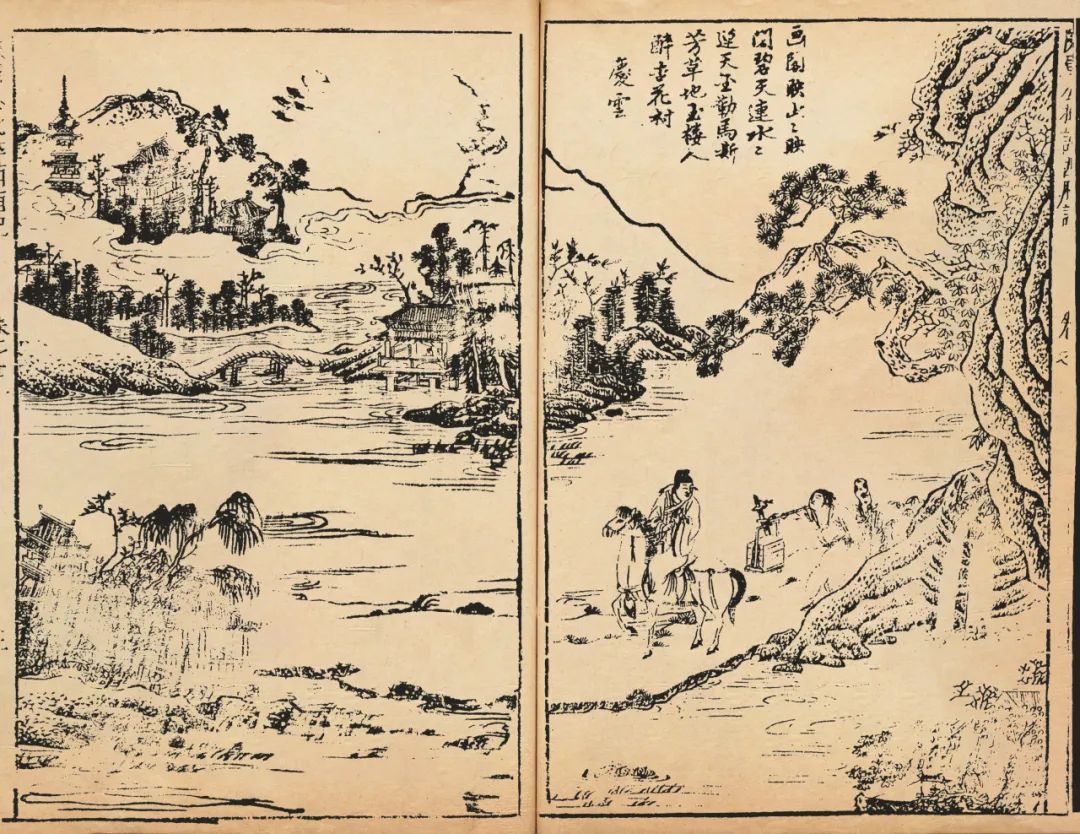

《东西汉演义传》插图

明万历年间苏州刊本

郑振铎藏

《新镌东西晋演义》插图

明万历年间苏州刊本

日本尊经阁文库藏

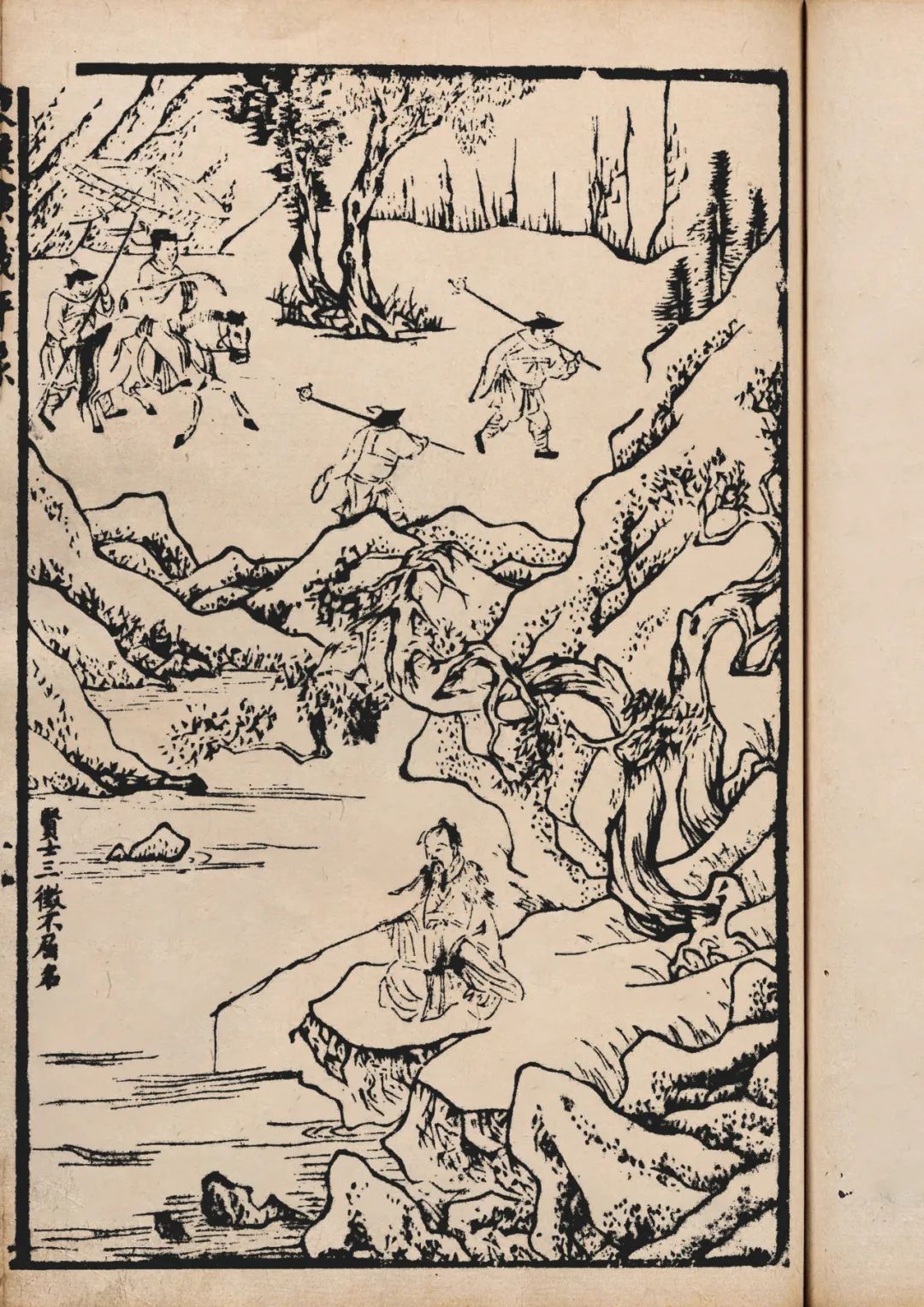

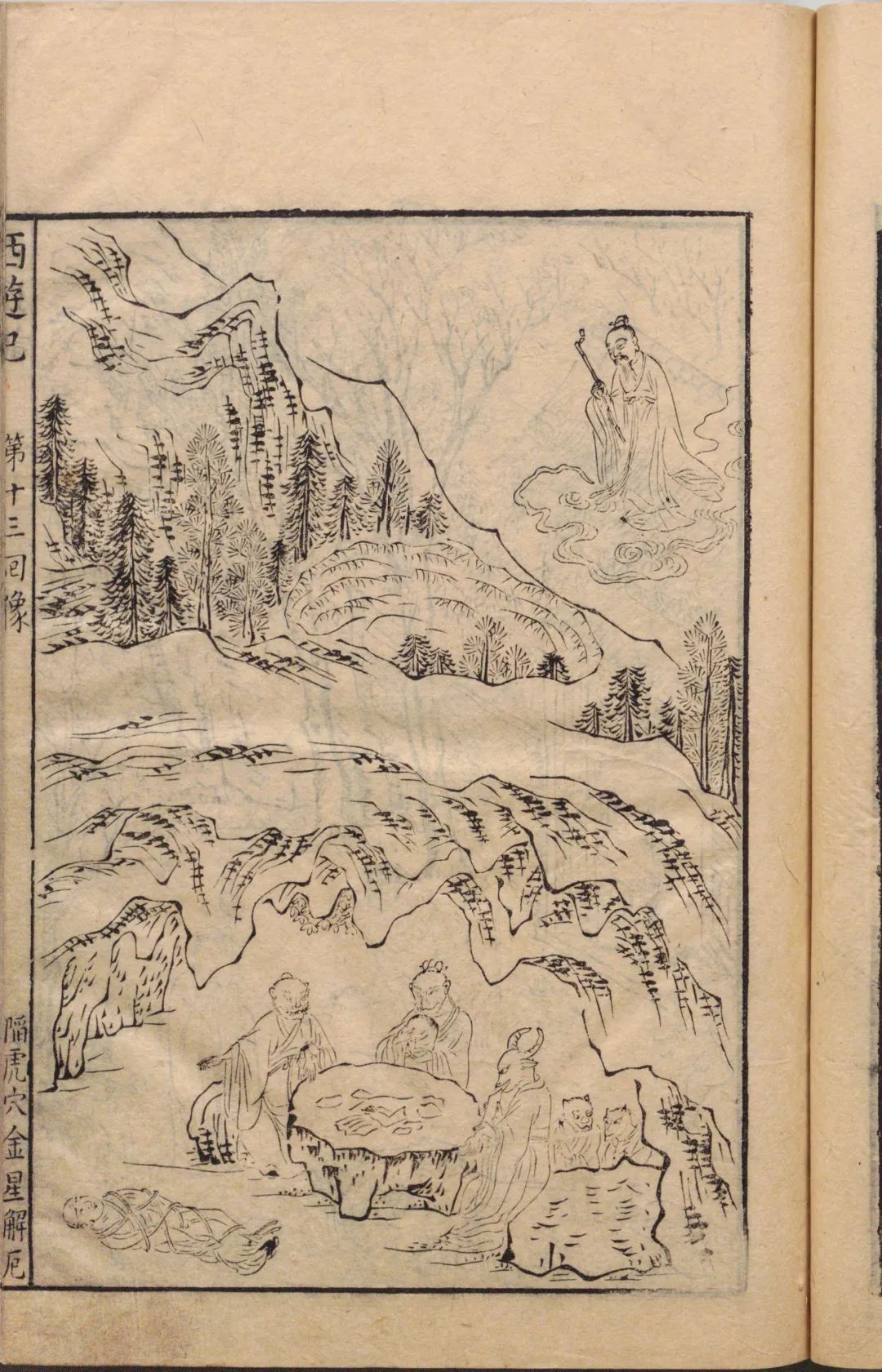

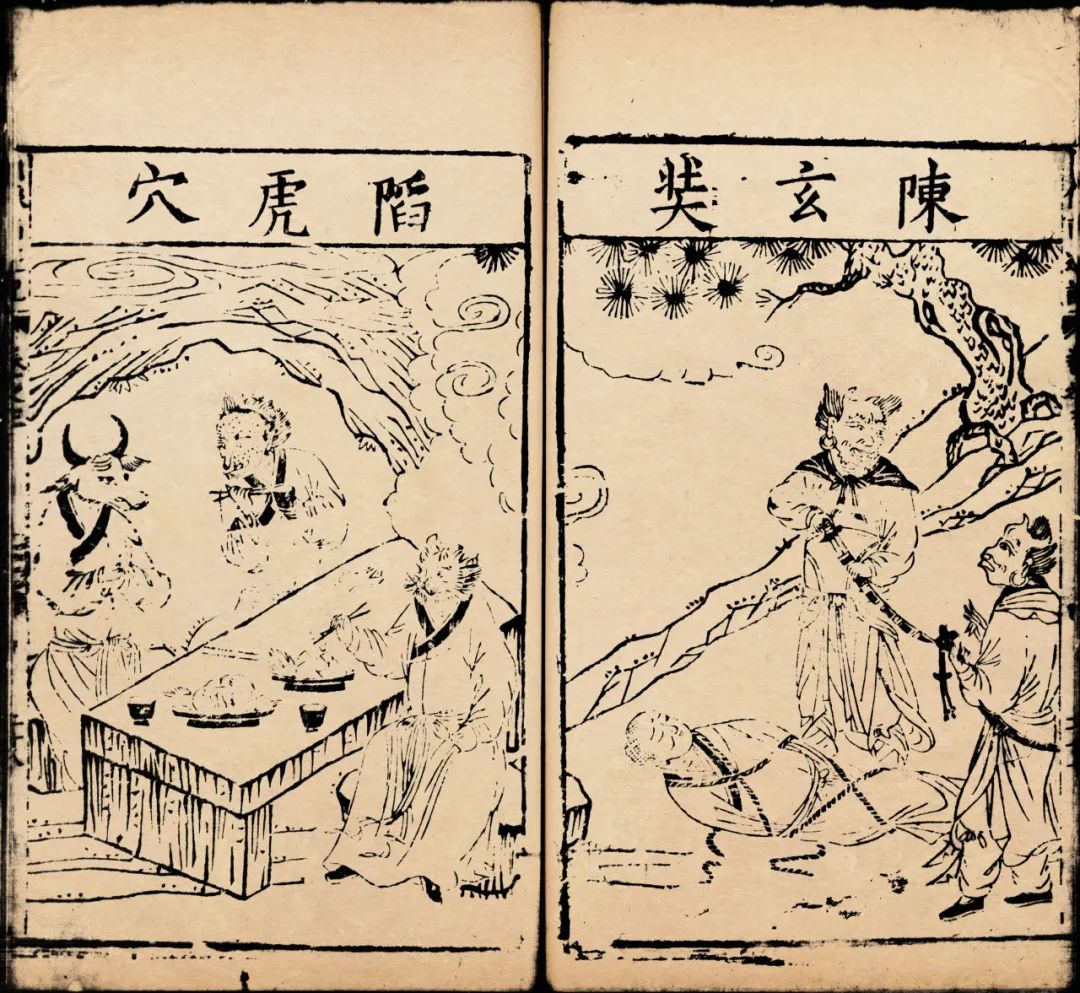

李评本第一册第65页第十三回A面《陷虎穴金星解厄》插图

世德堂本第二册第十三回第56、57页《陈玄奘陷虎穴》插图

选自《明清善本小说丛刊初编》第五辑

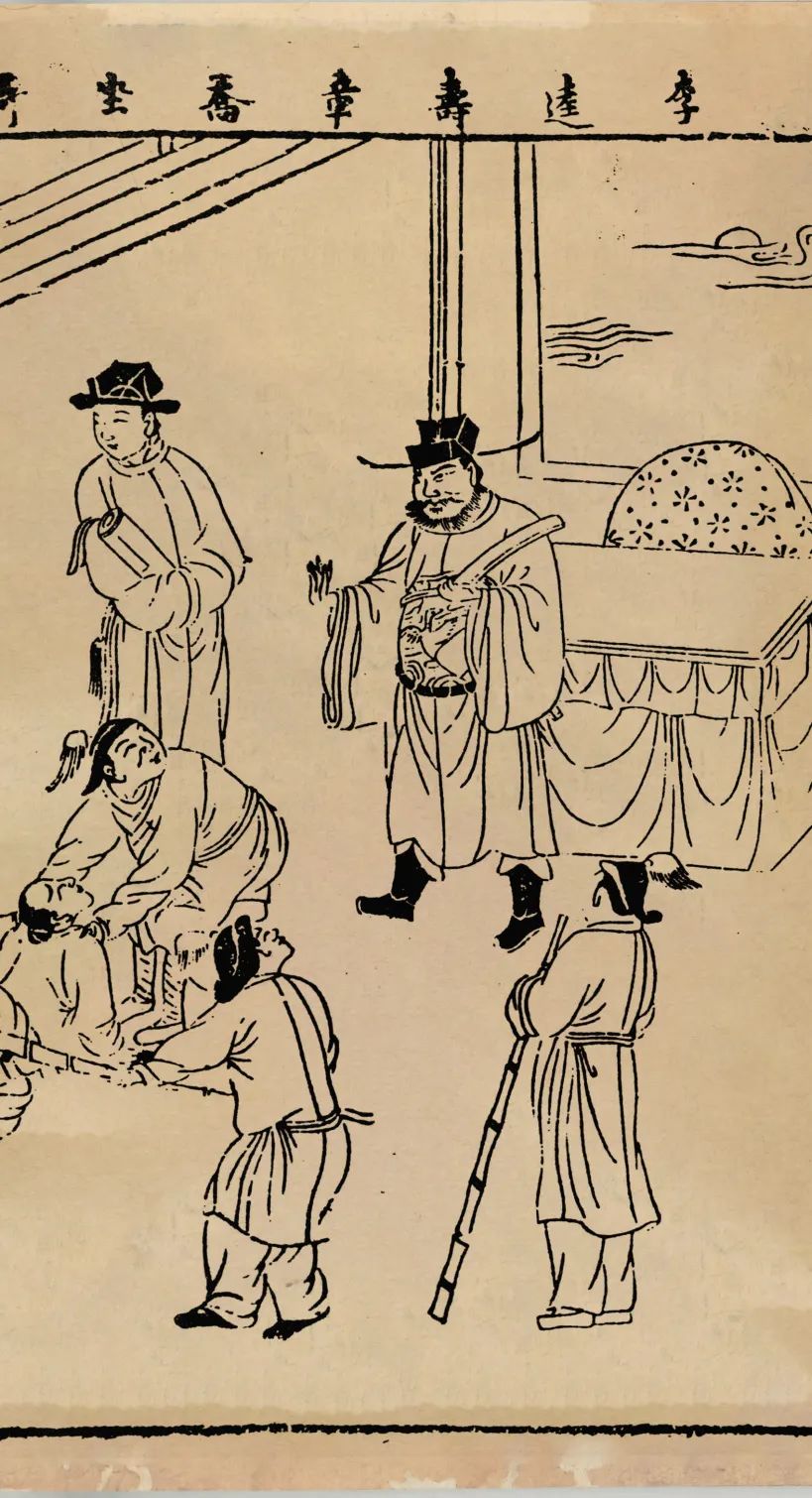

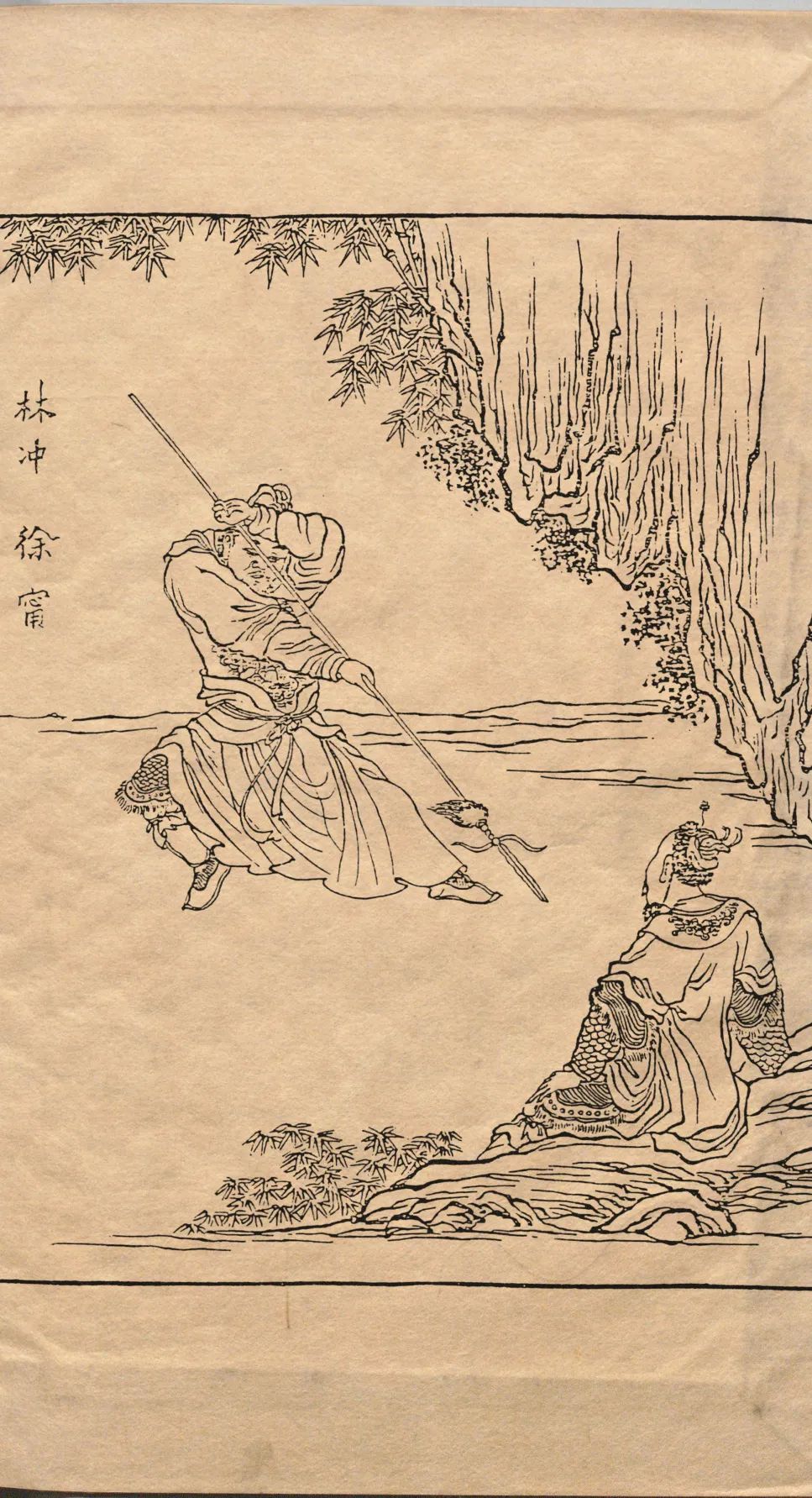

《李卓吾先生批评忠义水浒传》插图

苏州刊本

明万历十七年(1589)

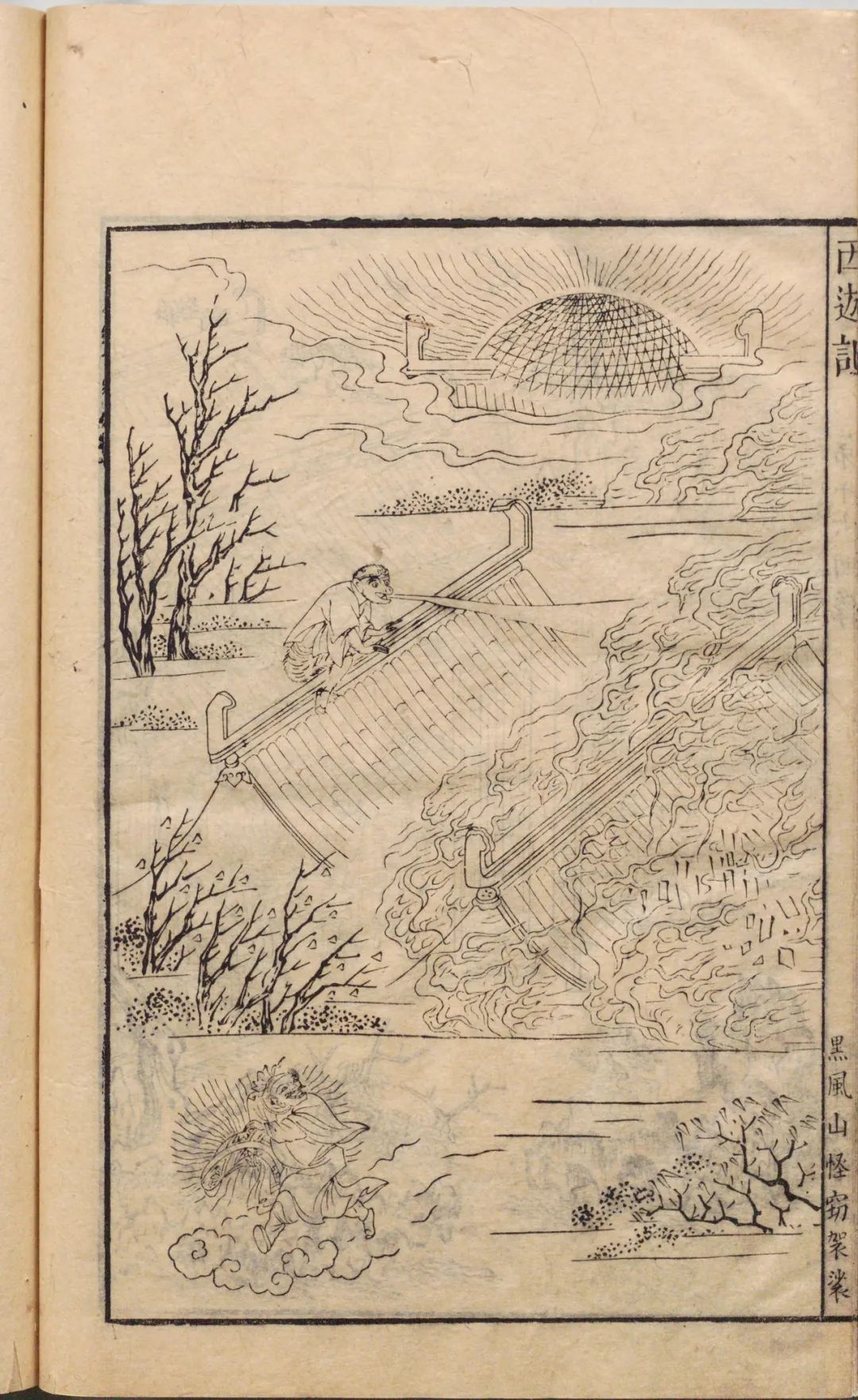

世德堂本第二册第149、150页《黑熊怪乘闹窃袈裟》插图

李评本第72页《黑风山怪窃袈裟》插图

选自《明清善本小说丛刊初编》第五辑

与戏曲插图相比,苏州的小说插图在当时占有举足轻重的地位。如在《西游记》和《水浒传》的版本体系中,苏州刊刻的李评本,其插图风格极具代表性。万历至天启年间,是《西游记》插图的“黄金时期”,最具影响的当推金陵世德堂本、苏州刊刻李评本和福建书林杨闽斋本。金陵世德堂刊本《新刻出像官板大字西游记》刊刻于万历二十年(1592),全书共二十卷一百回,有插图一百九十七幅,其中一幅为半页,其余均为双面连式,为现存最早的版本。杨闽斋(元春)刊刻于万历三十一年(1603),上图下文,共有插图一千二百三十九幅。而天启崇祯年间苏州刊刻的《李卓吾先生批评西游记》,插图或散见全书或位于卷首,单面独幅,共计二百幅,图中有刘君裕、郭卓然等四位名家绘工和刻工的署名,刊刻精工。学界认为,金陵本得一“早”字,李评本得一“精”字,杨闽斋本得一“多”字。从《西游记》李评本和世德堂本插图的对比,以及万历年间苏州刊本《李卓吾先生批评忠义水浒传》的插图中,我们能体会到苏州派插图的精致和文人气息。

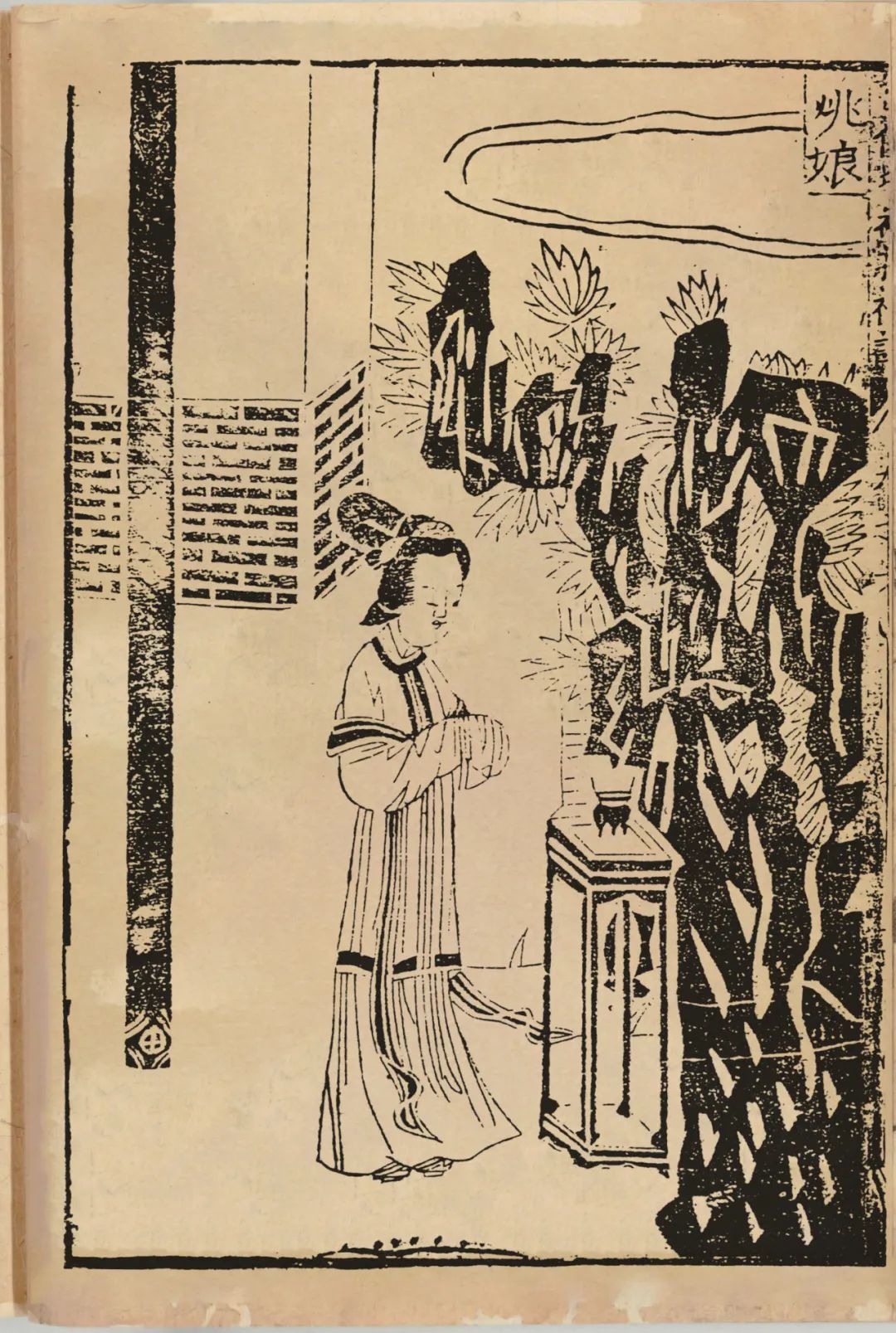

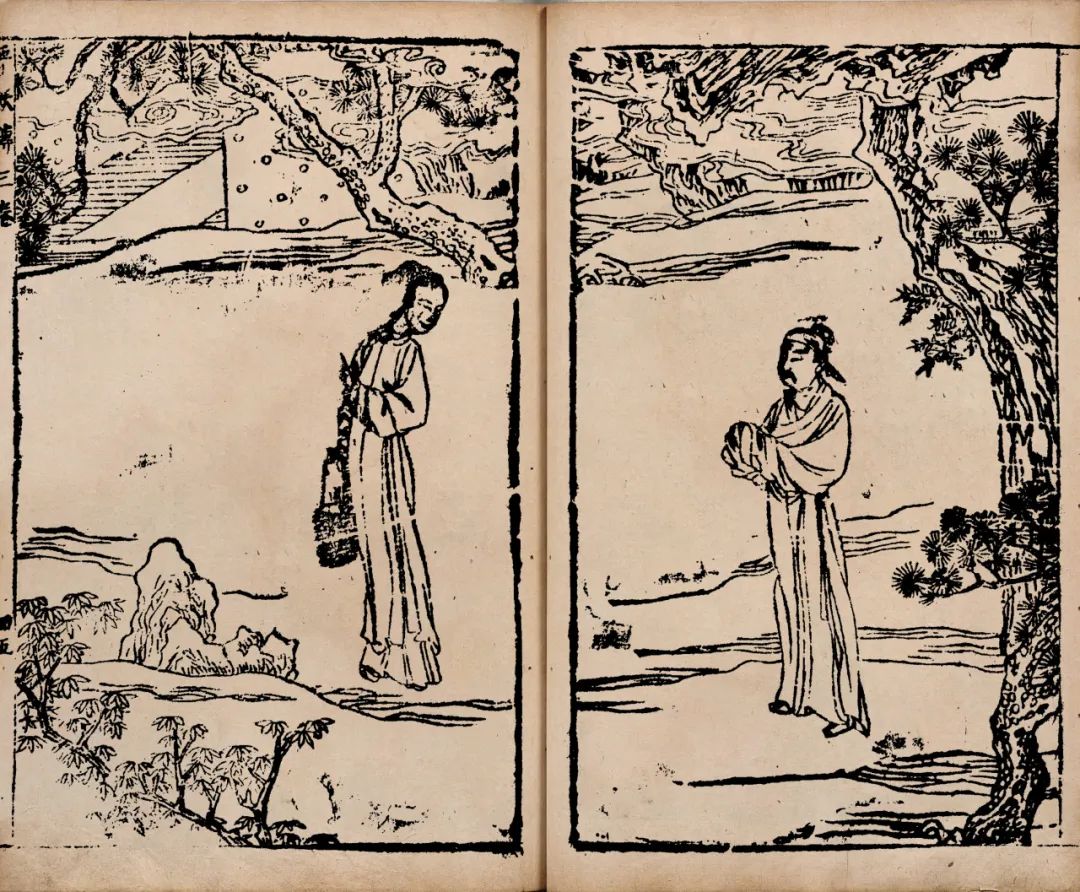

《新镌仙媛纪事》插图-苏州草玄居刊本

明万历三十年(1602)

如前所说,徽州人黄德宠(玉林)等人移居苏州从事刻书业,其所刻《新锈仙媛纪事》标志了苏州派的木刻插图风格趋于成熟。在苏州派的插图中,大都只有人物而弱化了环境,空间只是用来交代特定的情节地点。如果地点无关紧要,人物背景则一片空白。从中就可以看出苏州派更加重视画中人物,省去了空间,人物占画面的比例更大。用大量的线条去勾勒人物体态,甚至是人物的面容,从而营造出清秀典雅的风格。草玄居所刊《新锈仙媛纪事》便是代表。

江苏地域经济发展迅速,印刷业繁荣,隆庆、万历年间产生了众多书坊,进而为小说戏曲图本的大量传播奠定了物质基础。为了扩大小说戏曲等作品的受众,使底层民众绕过文字体验小说和戏文,插图便成为了重要推手。但也受困于其廉价,使得木刻插图本读物只能用一些较为简单、率真的刻画来交代人物与场景。金陵派崛起之后,一方面仍受到建安派的强烈影响,同时也融合了部分文人群体作为生产者,从而提高了插图刊本的最低生产要求。而徽州派刻工的大量流动,促使了金陵派风格的转变,也为苏州派提供了发展的动力。

四

“文” 趣使然

明清江苏小说戏曲插图的发展与繁荣,是画工(家)、刻工和印刷工之间紧密合作与不懈努力的成果。本部分内容以金陵派、苏州派为例,兼及其他流派的插图艺术,介绍明末江苏地域刊本插图作品背后的出版者、画工(家)和刻工们,同时探究他们的创作对于后世的影响。在“绘一刻一印”这一过程中,其关系的紧密性成为创造优秀作品不可或缺的要素。张秀民在《中国印刷史》中称,明万历以前,版画的绘、刻、印基本上是以工匠为主而完成的。工匠们之间有各自的专门分工,其中有写工、刻工、印工与装订工。但是,画(写)工与画家有本质的区别,画家其文学、哲学和书法等方面的文化素养较之画工更高,文人画家所表现的情感较之工匠们更细致、深刻。故而,刊本插图的第一程序的“绘”中如果没有文人画家参与,基础是不牢靠、不稳定的。明万历以后,江苏地域大量文人画家参与了刊本插图的制作,使刊本插图发生了根本的变化。现存的插图刊本中常常见到镌有知名画家署名的作品。当然,著名刻工与文人画家合作也促使刻工的艺术修养得到进一步提高,优秀的刻工队伍的快速成长为插图艺术达到更高的水准打下了良好的基础。再者,在明代后期通俗文学商业化进程中,一些文人士子对小说戏曲创作的热情也被激发出来,创作出许多脍炙人口、广为流传的通俗文学作品。由于文人群体的加入,通俗文学创作激增,江苏地域小说戏曲插图艺术也由此进入鼎盛期。

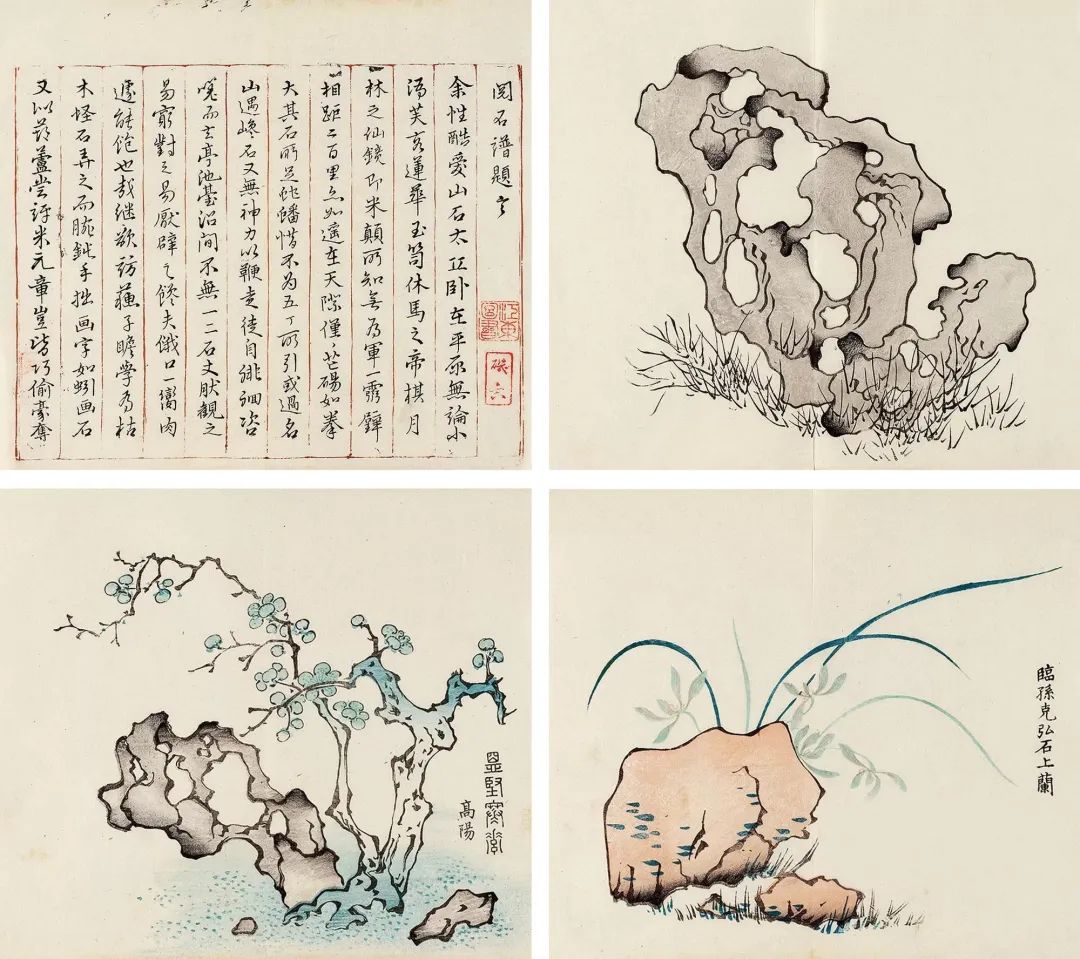

《十竹斋画谱》插画金陵胡氏十竹斋彩色套印本

明天启七年(1627)

《环翠堂园景图》版画局部

万历年间金陵汪氏环翠堂刊本-图片来源于网络

明万历以后,由于印刷技术得到改良,尤其彩色印刷技术的使用,使得插图在印刷技法方面有了彻底的革新。天启、崇祯年间,寓居南京鸡笼山侧的安徽休宁人胡正言,在彩色套印木的基础上创造了“短版”和“拱花”印刷术,刊刻了《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》。这种印刷技法,使中国彩色版画面目一新,翻开了中国彩色版画艺术新的一页。印刷技法的提升对明末小说戏曲插图的印制造成了巨大影响,如天启年间吴兴寓五刊本《西厢记》即用此法印刷而成。刊本插图的大量出现和普及,是画工(家)刻工和印刷工之间紧密联系、相互配合的结果,三方在书坊主人的促进下形成有机整体。书坊主既是中介人,也是协调人和出版的责任人。在这些书坊主之中,自身拥有高度鉴别能力和深厚文化素养的非常多。如金陵环翠堂主人汪廷讷,安徽休宁人,寓居南京,晚明著名戏曲家,著有杂剧《广陵月》等八种。

《断发记》扉页、插图《母亲庆寿》《李密转寄》《淑英忆夫》《裴矩诈病》《淑英剪发》

世德堂刊本-明万历十四年(1586)

明末清初江苏小说戏曲插图的繁荣,是与画工(家)、刻工和印刷工们之间的紧密合作息息相关的。诚如万历年间宝珠堂主人在其所刊《陈眉公批评丹桂记》扉页题词中所说:“本堂搜请原本,费既不赀,评复轩豁。字体近乎古宋,画意出自名家,足称整虔之三绝,付诸剞劂,良苦心哉!"“良苦心"三字,道出了书坊主追求原本、评语、刻工与名家画工完美结合的出版理念。金陵三山街书坊主们深谙此道,以自己独特的眼光,有选择地从事小说戏曲出版。三山街书坊主刊刻的小说戏曲著作主要有两类:一是历史名著,二是时人新作。前者包括《西厢记》《琵琶记》《荆钗记》等,其中《西厢记》就有8种刊本,《琵琶记》有4种刊本,均有插图本梓行。此类著作经历了较长的时间积淀,有着广泛的读者市场,故书坊主精心设计,再三刊刻。后者刊刻的作品则更为广泛。传世名著和时人作品的多次刊刻,不仅体现了三山街书坊主们顺应出版潮流的选题意识,更是扩大了这些作品的传播范围,极大程度地提升了读者对此类作品地接受程度。

《水浒叶子》插图

陈洪绶绘、黄君倩刻

明崇祯十四年(1641)

《重校旗亭记》插图

继志斋刊本

选自《古本戏曲丛刊》二集

明万历三十年(1602)

《古今小说》插图

金陵天许斋刊本

明天启年间刘素明刻

《二刻增补警世通言》插图

苏州衍庆堂刊本

明天启年间刘素明刻

《三遂平妖传》插图-选自《古本小说丛刊》第四辑第54册

刘希贤刻、世德堂刊本-明万历二十年(1592)

《古今小说》插图

金陵天许斋刊本

明天启年间刘素明刻

明末“能绘善刻”的刘素明,堪称是江苏地域插图绘刻的代表人物。刘素明早年为建安刻工后辗转金陵、苏州,创作了大量的小说戏曲插图,在金陵绘刻了《古今小说》《朱订琵琶记》等,在苏州绘刻了《警世通言》《新刻魏仲雪先生批点西厢记》等。天启年间金陵天许斋刊本《古今小说》、苏州衍庆堂刊本《二刻增补警世通言》,插图均为单面版式,各有80幅,皆出自刘素明之手,幅幅都是精品。天启、崇祯年间,刊本插图各流派风格趋近。刘素明虽为建安派,但由于长期在金陵、苏州、武林(杭州)等地从事插图刊刻,其风格也更接近徽派,兼取武林、苏州诸家之长,终成大家。就小说戏曲插图而言,建安余氏本《新刻洒洒篇》、吴观明本《李卓吾先生批评三国志》是刘素明的代表作。

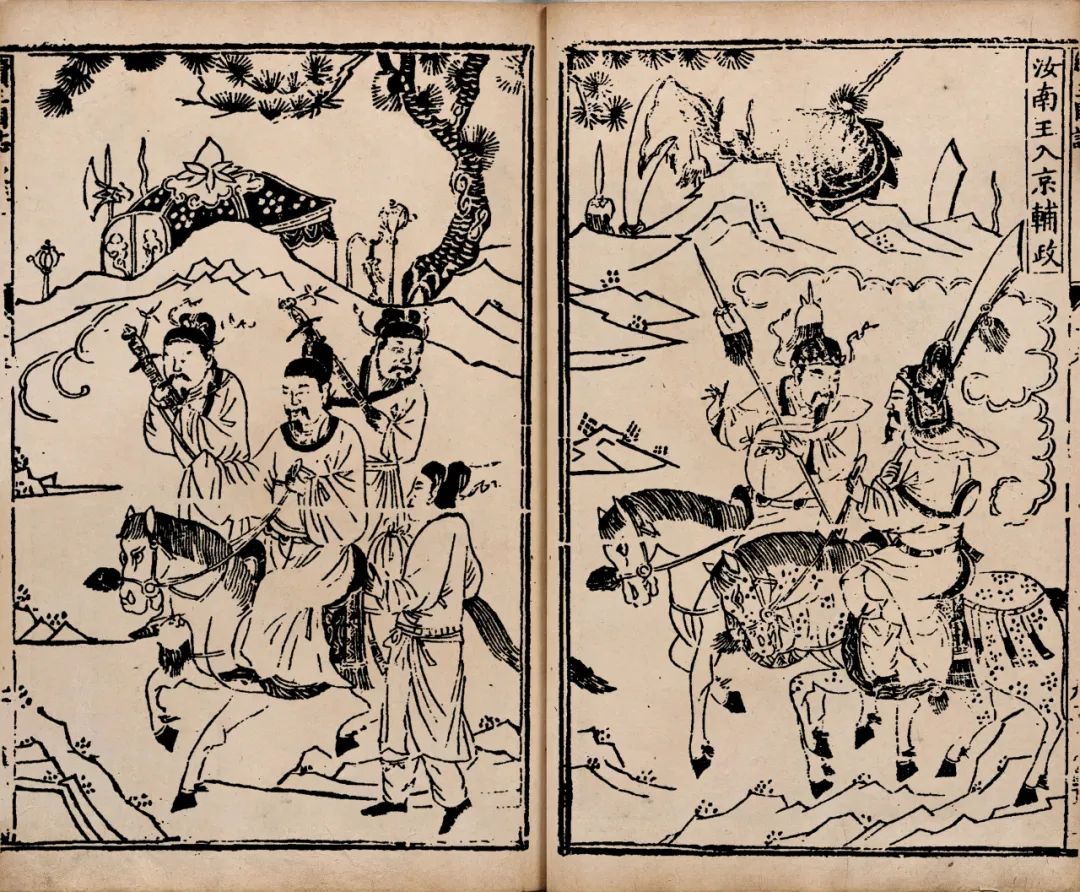

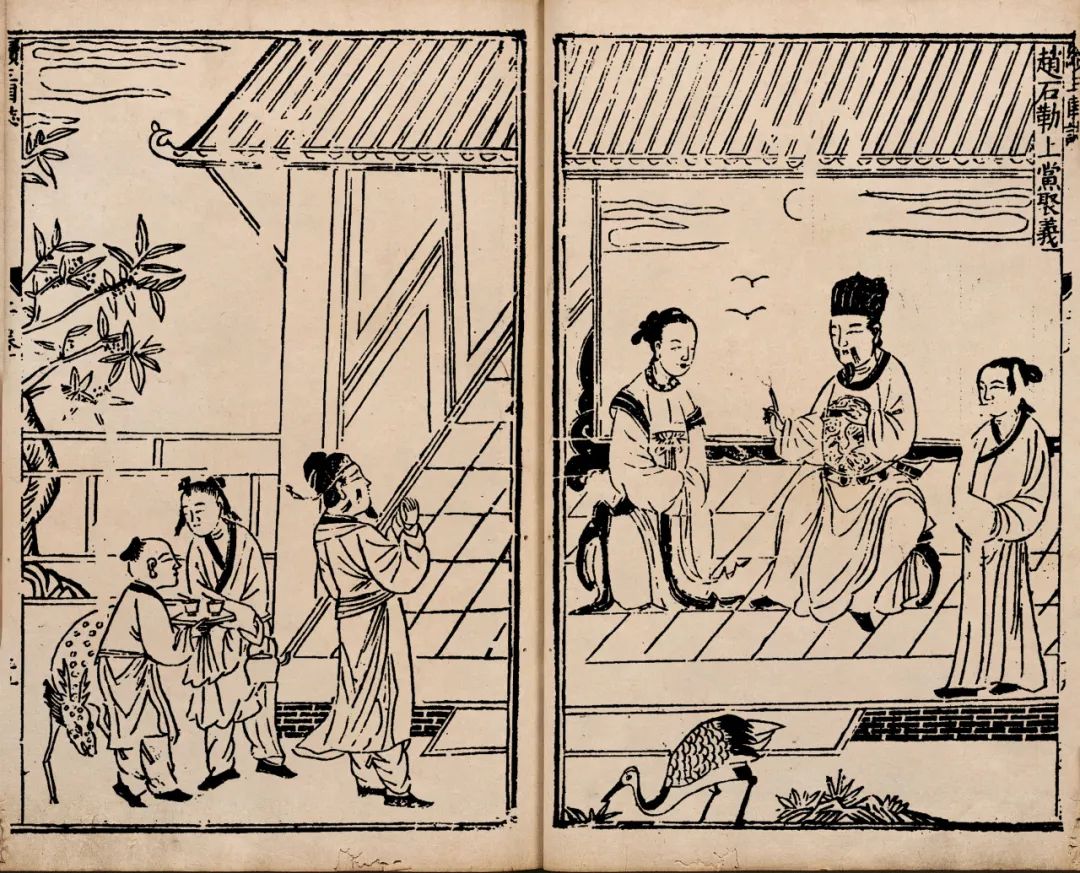

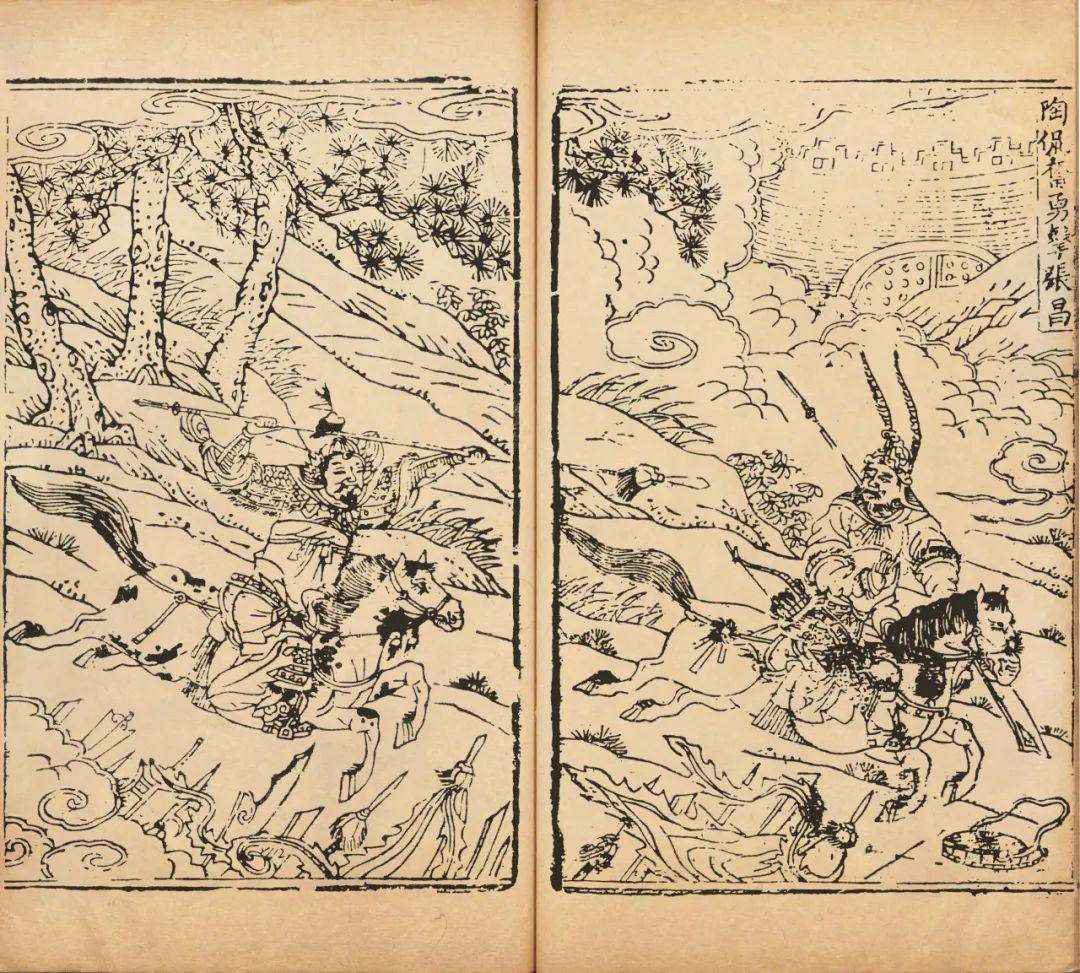

《新刻新编三国志后传》插图-《赵石勒上党聚义》

《汝南王入京辅政》-明万历年间魏少峰刻

选自《古本小说集成》-第三辑第56册

金陵三山街绣谷中不乏刊刻插图的名家,如魏少峰、刘希贤等。据乔光辉考证,目前所能见及最早留下绘工、刻工名称是万历十九年(1591)万卷楼刊刻罗贯中编次《新刊校正出像古本大字音释三国志传通俗演义》,署“上元泉水王希尧绘,白下魏少峰刻”。魏少峰(1555-1610?),金陵人,万历年间刻过《新刊校正古本大字音释三国志通俗演义》《新刻续编三国志后传》等插图。其中《三国志后传》共有图60幅,双面版式。刘希贤(1560-1620?),金陵人,万历年间刻有《金陵梵刹志》(凌大德绘)、李氏登龙馆本《新鍥重订出像注释通俗演义东汉志传题评》、世德堂本《三遂平妖传》、汝南王尔臣绘本《新刻全像音注征播奏捷传通俗演义》等插图。乔光辉认为魏、刘的刻板技术“粗放劲健”,皆可称得上金陵插图的典范作品。只是在刘希贤所刻的《三遂平妖传》中,构图开始注重意境与背景因素,体现出金陵派插图的徽州化痕迹。

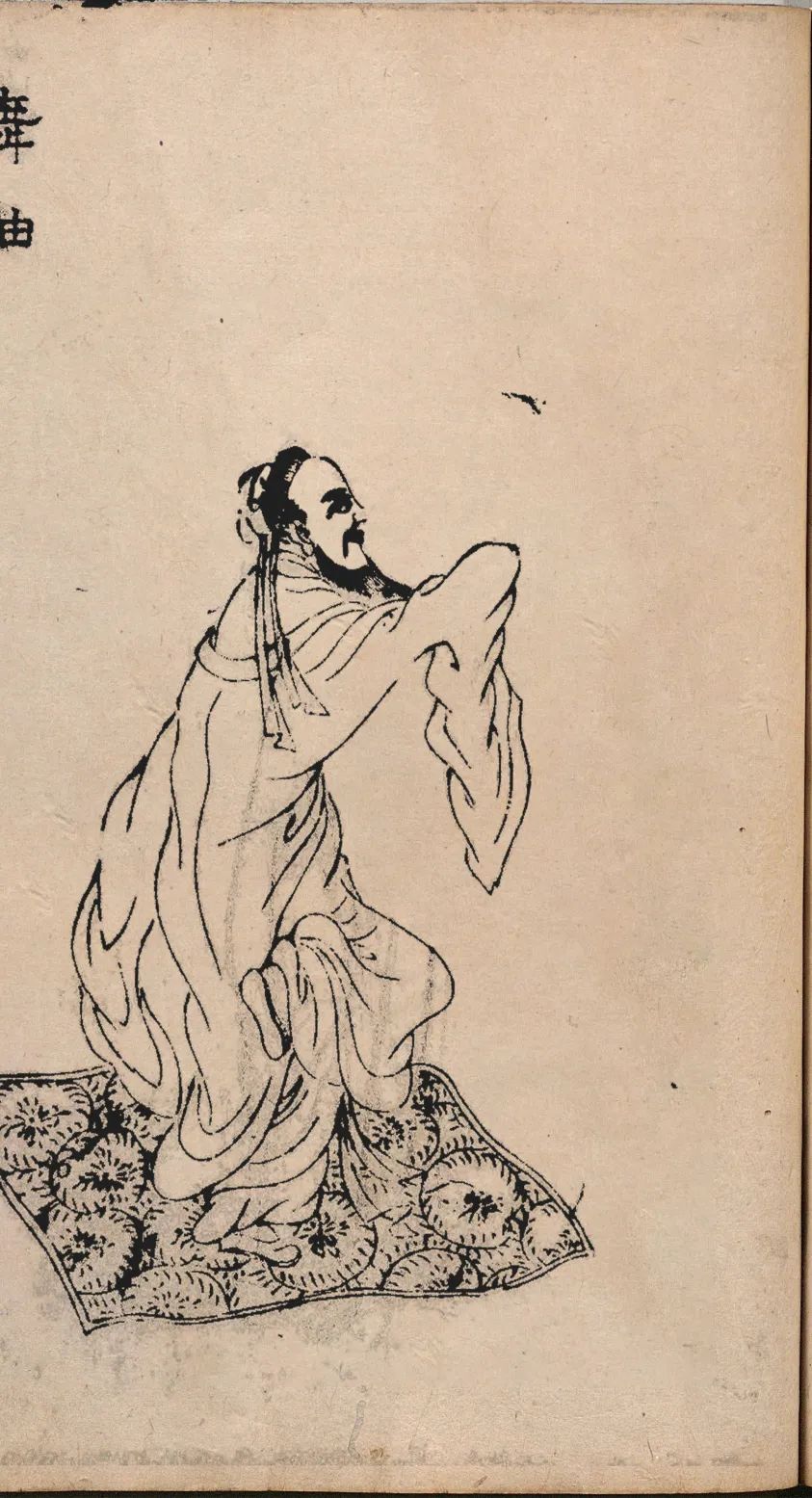

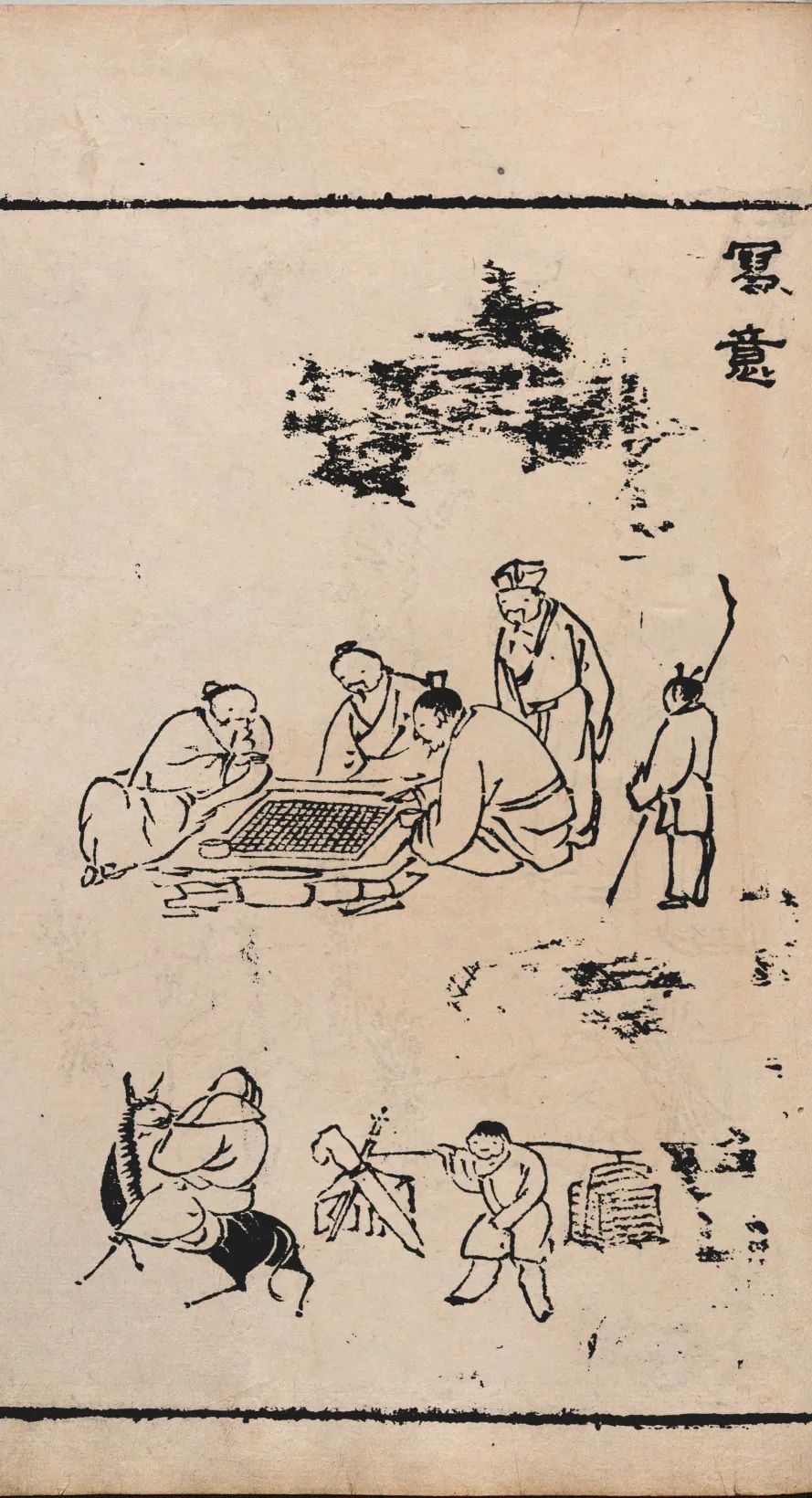

周履靖《天行道貌》“画人物论”附《写意》《调莺》《舞袖》插图

选自上海涵芬楼影印万历二十五年(1597)

金陵荆山书林刻本《夷门广牍》第36、37卷

《水浒叶子》插图

陈洪绶绘、黄君倩刻

明崇祯十四年(1641)

秦淮墨客编校《乐府红珊》-“伉俪类”插图《蔡议郎牛府成亲》、“诞育类”插图《商三元汤饼佳会》

选自《善本戏曲丛刊》第二辑卷二、卷三

《新刊出像补订参采史鉴南(北)宋志传通俗演义题评》插图

陈氏陈氏尺蠖斋评释

著名人物画家陈洪绶的《水浒叶子》,在明末清初遍传天下。它是陈洪绶融合文人精致文化与大众通伦娱乐的巧妙产物,以致后世绘写水浒英雄的画工们很难跳出他的范畴。加之,此本出自著名刻工黄君倩之手,图版镌刻洒脱古拙,刀锋雄劲,铁划银钩,恣意纵横,不失原作神韵。陈、黄珠联壁合的《水浒叶子》,堪称史上水浒系列插图中最为脍炙人口的杰作。其实,刊本插图的“文人精致文化”理念在万历年间的金陵派插图中已经有所体现。明代中晚期,对于金陵三山街的书坊主们来说,如何进一步提升刊本插图的魅力空间,以期所刊小说戏曲获得最大限度的受众,是必须解决的一个关键问题。在三山街“绣谷”(明人对刻书业集中地的称谓)刊刻作品的作者中不乏精于绘画的高手,如《红拂记》的作者张凤翼、《锦笺记》的作者周履靖。张凤翼(1549-1636)不仅是戏曲作家,而且工书善画,现存多幅扇面和画卷,如《蓬莱仙岛图》(立轴)。周履靖(1549-1640)好金石古玩,工于书画,与屠隆、文嘉等交游甚密,著有《画评会海》《天行道貌》等绘画著作。《天行道貌》由“茂苑文嘉校正”,文嘉,明著名画家文征明之子。继志斋主人陈大来亲自为其《锦笺记》作序,并尊其为“抱真先生”。再如《王簮记》的作者高濂著有《燕闲清赏笺》,《断发记》的作者李开先著有《品画》都是明后期绘画史上的重要著作。插图的刊刻需要一个过程,如金陵荆山书林刊刻周履靖《夷门广牍》,“历周星而杀青始竣”(《夷门广牍叙》),总共耗时一年多时间。这期间,对绘画有独到见解的作者可以与刻工、书坊主,对插图的制作、雕版提出自己的要求和看法,确保刊本的插图质量。明末,由于大量文人画家对刊本插图制作的参与才使得江苏地域刊本插图发生了根本的变化。

《二刻增补警世通言》插图-苏州衍庆堂刊本

明天启年间刘素明刻

值得一提的是,明万历后各书坊主们除联络作者、组织优质稿源外,还专门招募专业编校人员,提升书籍文字和插图的刊刻质量。尽管多数为名不见经传的无名编工,但也不乏如“秦淮墨客”“姑孰陈氏尺蠖斋"等行内名家。“秦淮墨客”,明代戏曲家纪振伦之“号”,字春华,江宁人,生卒年、生平事迹不详。《中国古代戏曲文学辞典》称其曾编校通俗小说《杨家府时代忠勇演义志传》,现存明万历三十四年(1606)卧松阁刻本;为《续英烈传》作序,现存旧刻大字本;编辑戏曲选集《陶真选粹乐府红珊》,现存明万历三十年(1602)唐振吾刻本。校订《三桂记》《七胜记》《西湖记》等7种传奇皆存于世,其中或有其创作的。“秦淮墨客”的书籍校订主要与唐氏富春堂、广庆堂合作进行的。“陈氏尺蠖斋”的评释工作主要涉及唐氏世德堂和周氏大业堂。与世德堂万历年间合作的有《重订出像附释标注惊鸿记题评》,署“秣陵陈氏尺蠖斋注释”;《赵氏孤儿记》,署“姑孰陈氏尺蠖斋订释”等。“陈氏尺蠖斋”与大业堂合作评释的小说有万历二十一年(1593)刻熊大木《新镌出像补订参采史鉴唐书志传通俗演义题评》,以及万历四十年(1612)刊本《重订出像注释通俗演义东西晋志传题评》。只蠖斋主陈氏,典籍无考,或云明末文学家陈继儒,或谓世德堂刊本《西游记》序作者“秣陵陈元之”。明万历后金陵三山街书坊有文献记载的校注、编工还有“豫人敬所谢天佑"校的富春堂刊本《白兔记》、“抚金养纯子吴敬所"校的万卷楼刊本《国色天香》、“羊城戴君赐"校的世德堂本《琵琶记》等,但大多数参与者生平事迹无考。

自明万历至明亡时期是江苏地域小说戏曲插图创作最为发达的时期。万历初期,各流派书坊主争夺小说戏曲图本市场,注重突出书坊的风格特色。万历中后期,随着徽州派刻工的传播,域内刻工之间的交流得以增强,小说戏曲插图风格逐渐趋向徽派。万历以后,由于文人群体与专业画家的加入,加之徽州造纸与制墨工艺的提升,使小说戏曲图本无论从材质上,还是在图文精美程度上都上了一个台阶。

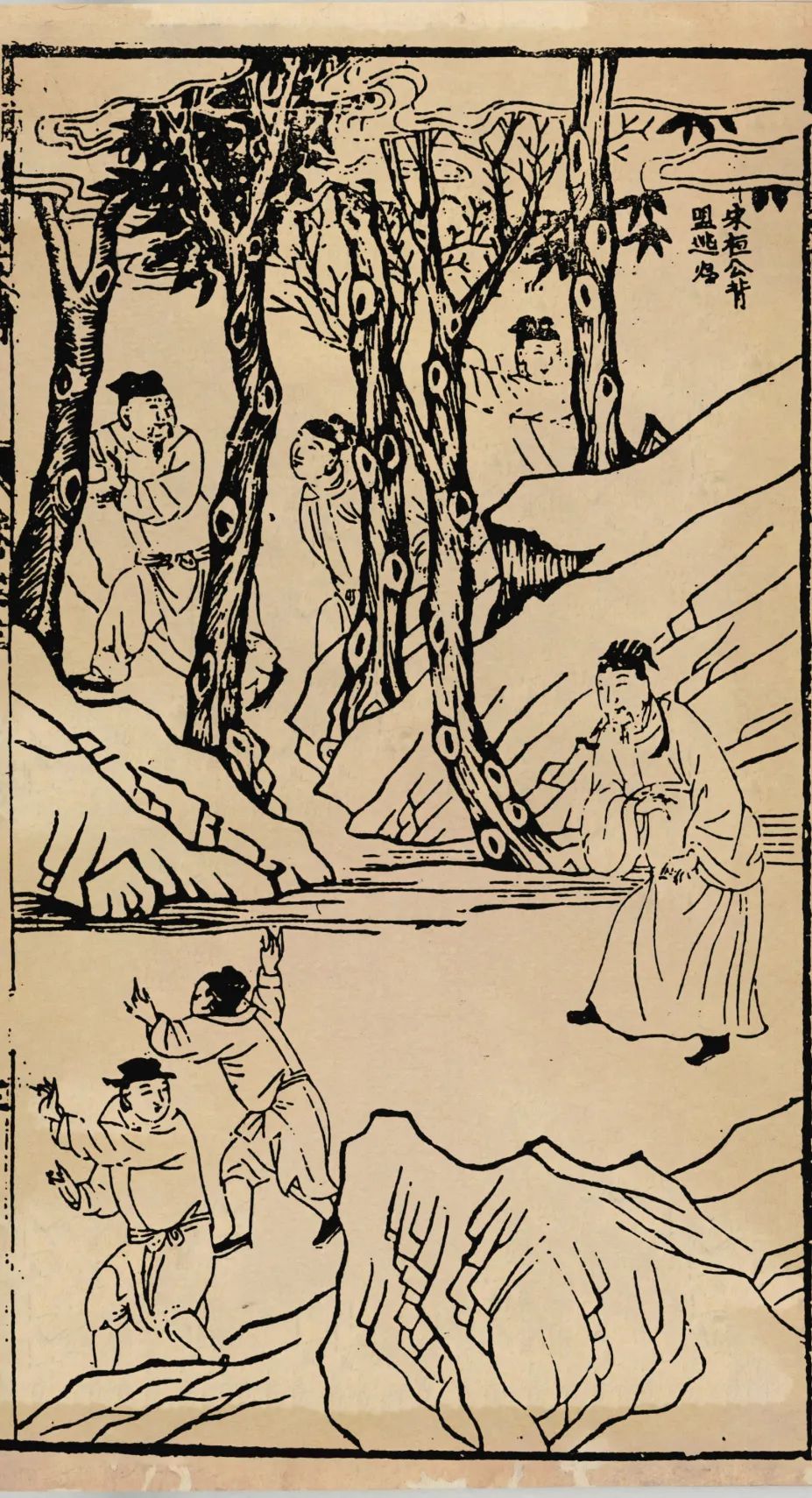

《新锲陈眉公批评春秋列国志传》

插图-姑苏龚绍山刊本

刘君裕、李青宇刻

明万历四十三年(1615)

再如徽州写刻高手刘君裕。在诸多插图流派中苏州派起步较晚,但由于城镇经济发达,加之徽州刻工的大量流入,让图本小说戏曲读物在当地兴盛起来,并兴起了收藏小说戏曲图本之风。苏州镌刻刊本插图的木刻家首推刘君裕,其与本地刻工李青宇合刻的《新锲陈眉公批评春秋列国志传》便是苏州派刊本插图中的精品。刘君裕的作品,镌刻清晰流畅,刀锋圆润劲挺,刀笔活脱而合法度,善用线条的疏密来表现人物与场景。

五

别开生 “面”

明清鼎革后,清王朝为了维护自身的统治,采取了极为专制的文化政策,焚书、禁书,不遗余力。清政府的“文治”政策使得清代早中期的小说、戏曲类的文学书籍遭到了严重的打击。顺治九年(1730)颁布了清王朝入关之后的第一道禁书令:“坊间书贾,止许刊行理学政治有益文业诸书,其他琐言淫词,及一切滥刻窗艺社稿,通行严禁,违者从重治罪。”康熙二十六年(1687),又颁禁令。此后,乾隆、嘉庆亦是如此。康熙二十三年至二十五年,汤斌任江苏巡抚期间对苏州地区就颁布了《严禁私刻淫邪戏文告谕》。清朝初期江南士人对清政府长怀异心,清政府更用莫须有的“文字狱”加强对文人的思想钳制,同时又武功结合文治,稽古右文,笼络江南士人,来实现对江南士大夫的“柔性控制”。江苏地域的文化受到重创,在相当长的时期没能恢复至明代末年的水平。但是,“如此严厉的文化政策还是未将小说禁绝,尤其是新刻的年画崛起,甚至有的带着所谓'淫词秽语'销售到城乡各处,如小说《西厢记》《龙图公案》《双凤奇缘》《锦香亭》等。”(高福民《禁书令下的民间生意》)

清初江苏的书坊主要还是延续了明代刊刻通俗读物的余绪,南京、苏州、扬州等地书坊刊刻的图本中还是有一些值得称道的作品留存于世的。近代学者叶德辉在《书林清话》中说,清初“金陵、苏、杭刻书之风,已远过闽、蜀。乾嘉时,如卢文弢、鲍廷博、孙星衍……诸家校刻之书,多出金陵刘文奎、文楷兄弟。咸丰赭寇之乱,市肆荡然无存。迨乎中兴,曾文正首先于江宁设金陵书局,于扬州设淮南书局,同时杭州、江苏、武昌继之。”“天下书板之善,仍推金陵、苏、杭。”据学者考证,清顺治至嘉庆时期,苏州书坊多至142家,几乎替代了明代金陵书业中心的地位。展览的本部分内容,以苏州地区出版的小说戏曲图本为主,兼及南京、扬州和其他地区的图本,介绍清代江苏地域的刊本插图的兴衰。

吴门柱笏堂刊本《凌烟阁功臣图》插图

清康熙七年(1668)

上海复旦图书馆藏

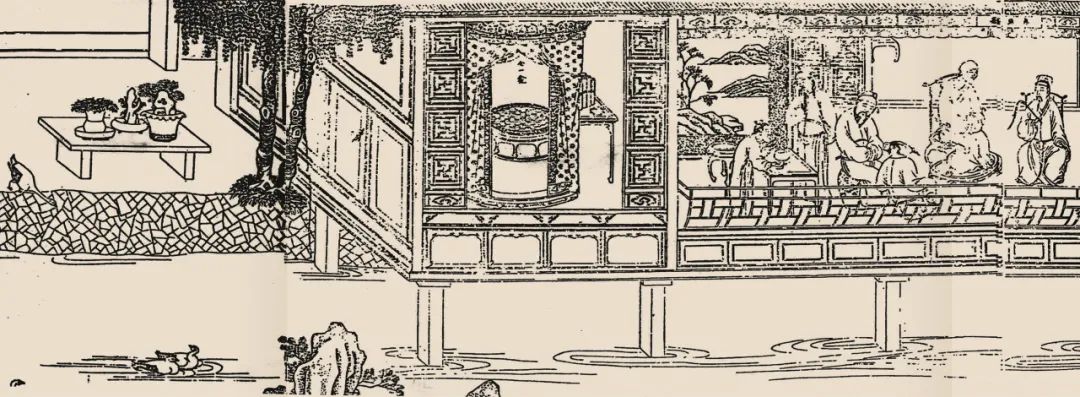

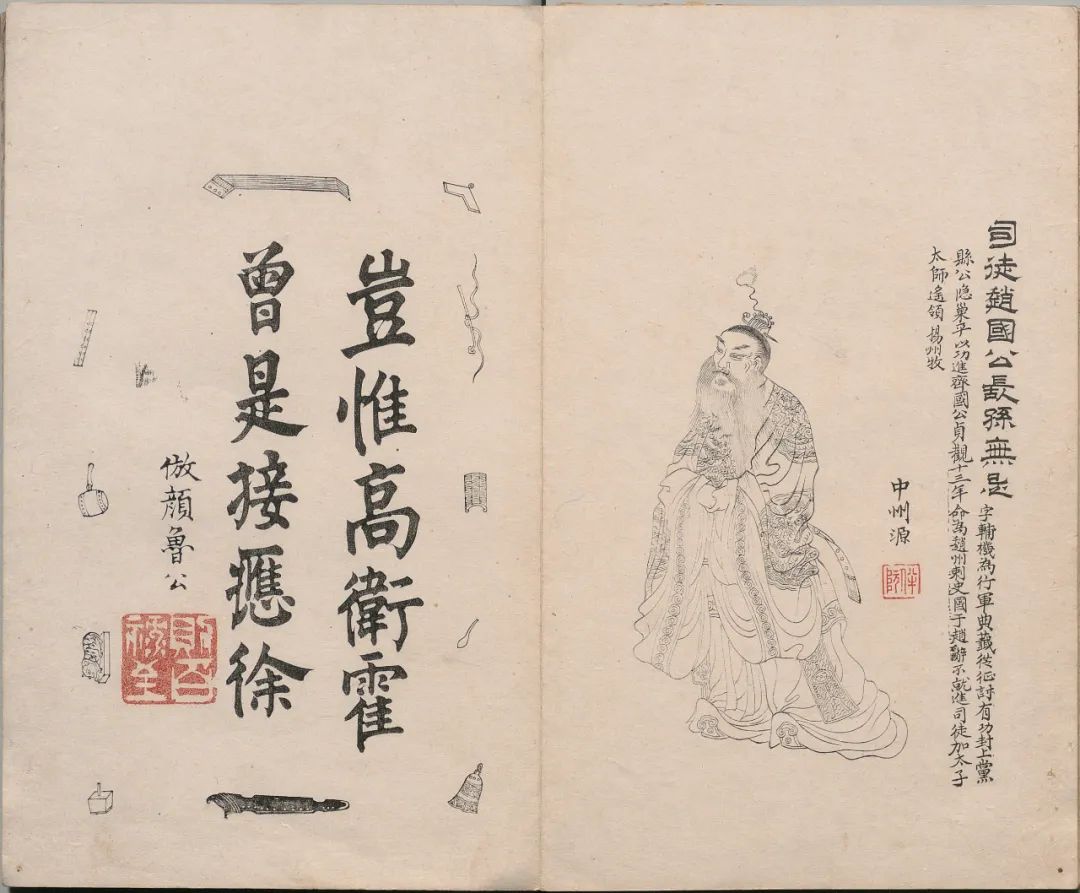

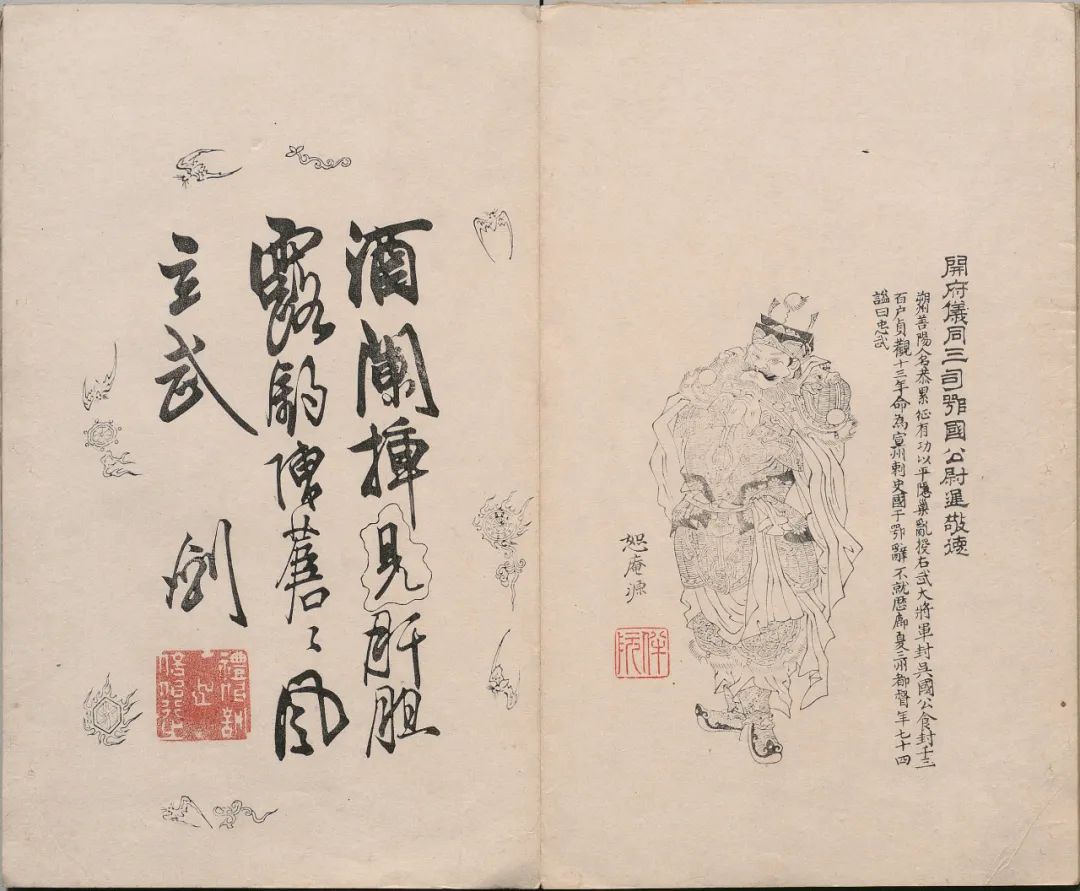

清初江苏的图书出版仍以雕版为主,插图多为木刻版画,印刷也极为精致。清康熙年间吴门柱笏堂刊印的《凌烟阁功臣图》一卷附录一卷,刘源绘、朱圭刻,书首有刘源康熙七年自序,及朱圭刊书牌记,有长孙无忌、王孝恭、杜如晦、魏徵等人插图24幅,末附关羽及大士像各三幅。刘源在其自序中称,清康熙元年(1662)客居苏州,见明陈洪绶所绘“水浒三十六人图”(即《水浒叶子》),以为“古法谨严,姿神奇秀,辄深向往”。然以陈氏“不以表著忠良,而顾有取于绿林之豪客”,故另绘《凌烟阁功臣图》,“聊以纪风云之盛,立仁义之极”。刘源,字伴阮,河南祥符(现开封)人,籍隶镶红旗汉军。工画善书,曾为江西景德镇御密设计瓷样数百种,参酌古今,立意新颖,精美过于明代诸窑。朱圭,字上如,苏州人,家世业儒。因家贫改学木刻雕版,技艺精纯,当时无出其右者。清康熙三十年前后,曾为专门服务皇家的刻工,刻《御制耕织图诗》《御制避暑山庄图咏》等。《凌烟阁功臣图》融“诗文书画印”五者为一体,笔画纤细工致,堪称清初江苏木刻插图的代表作之一。

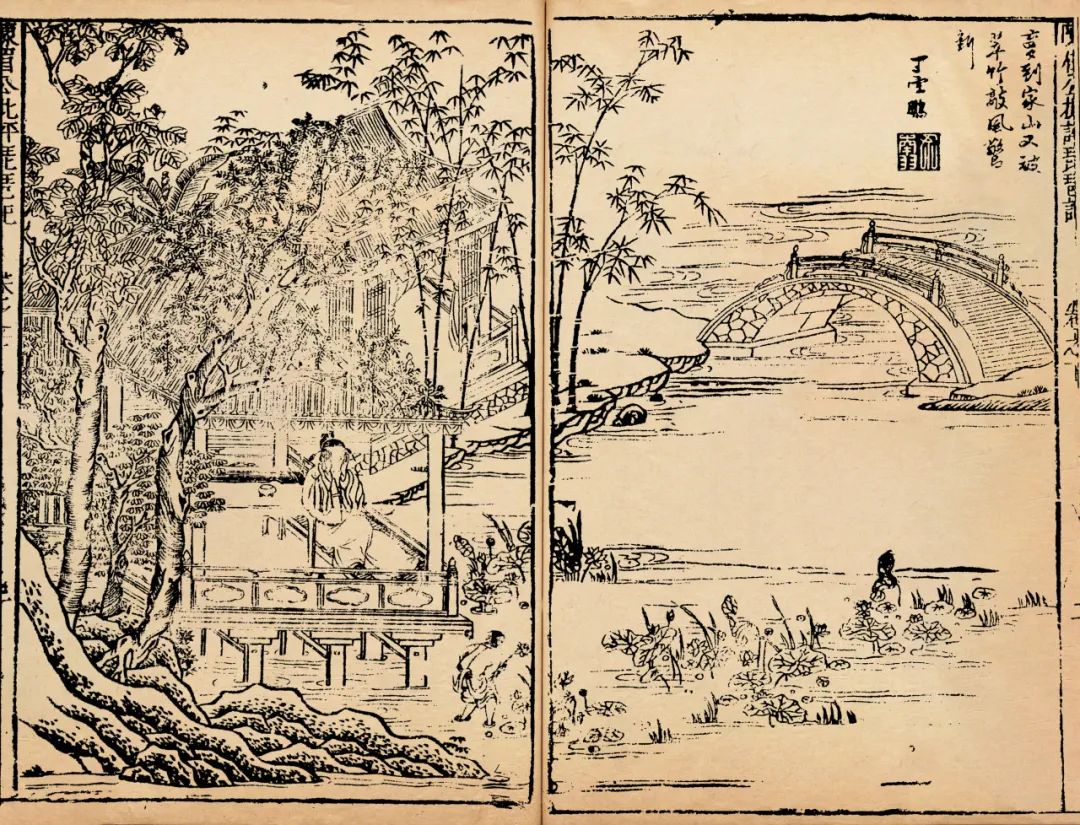

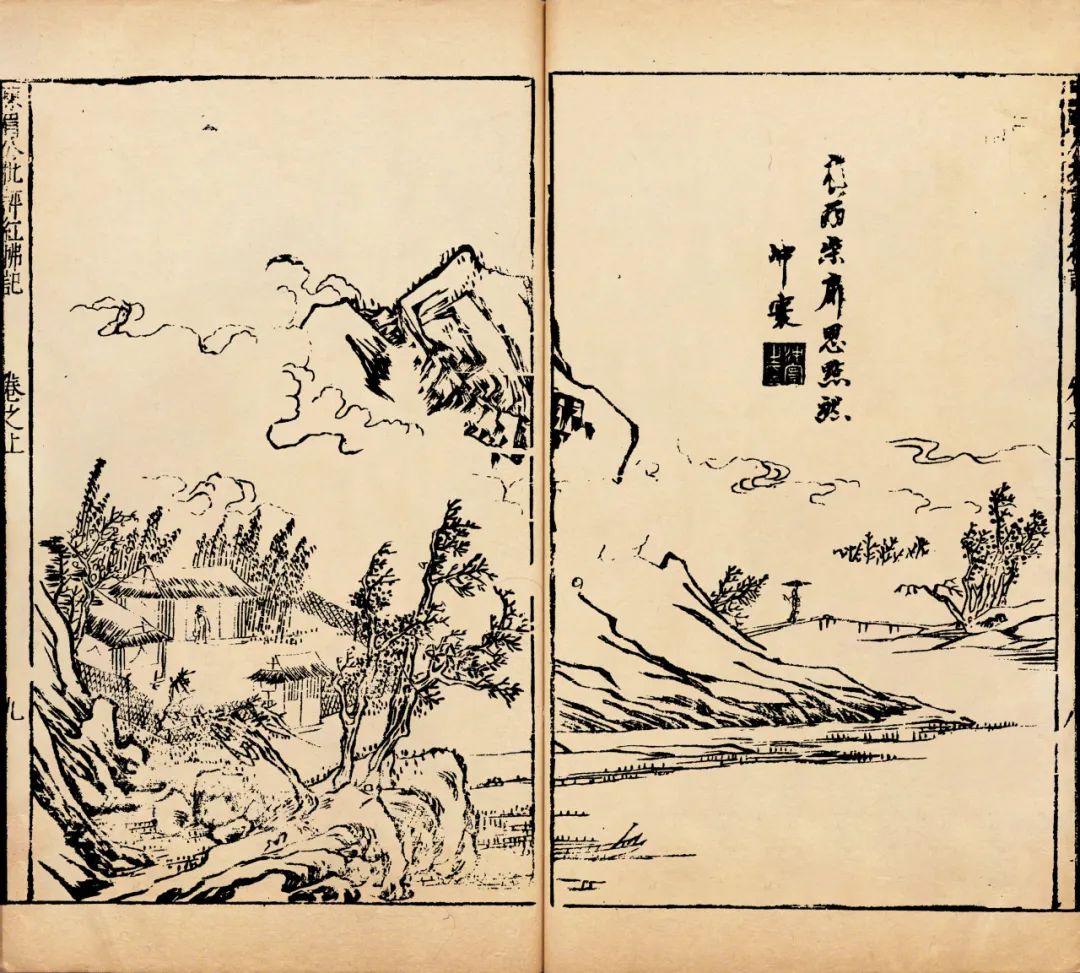

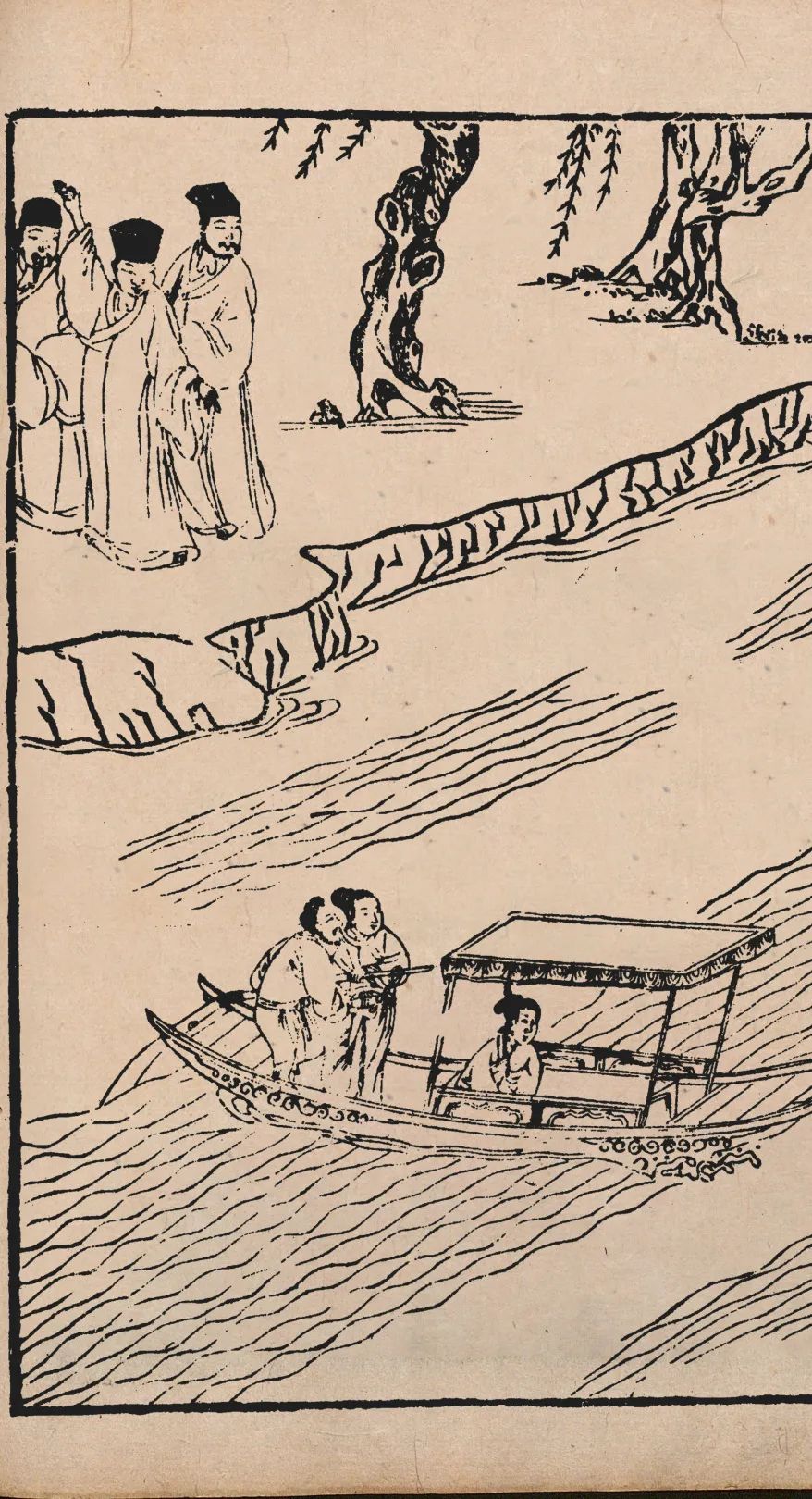

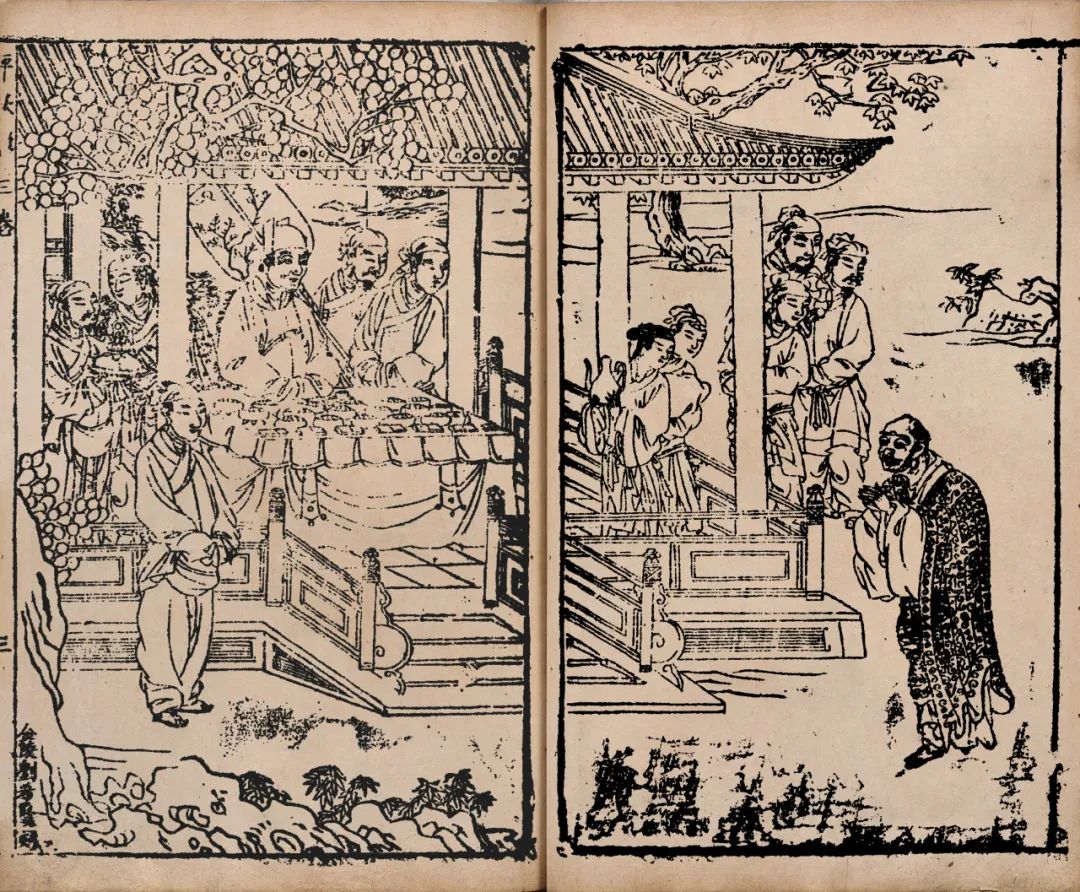

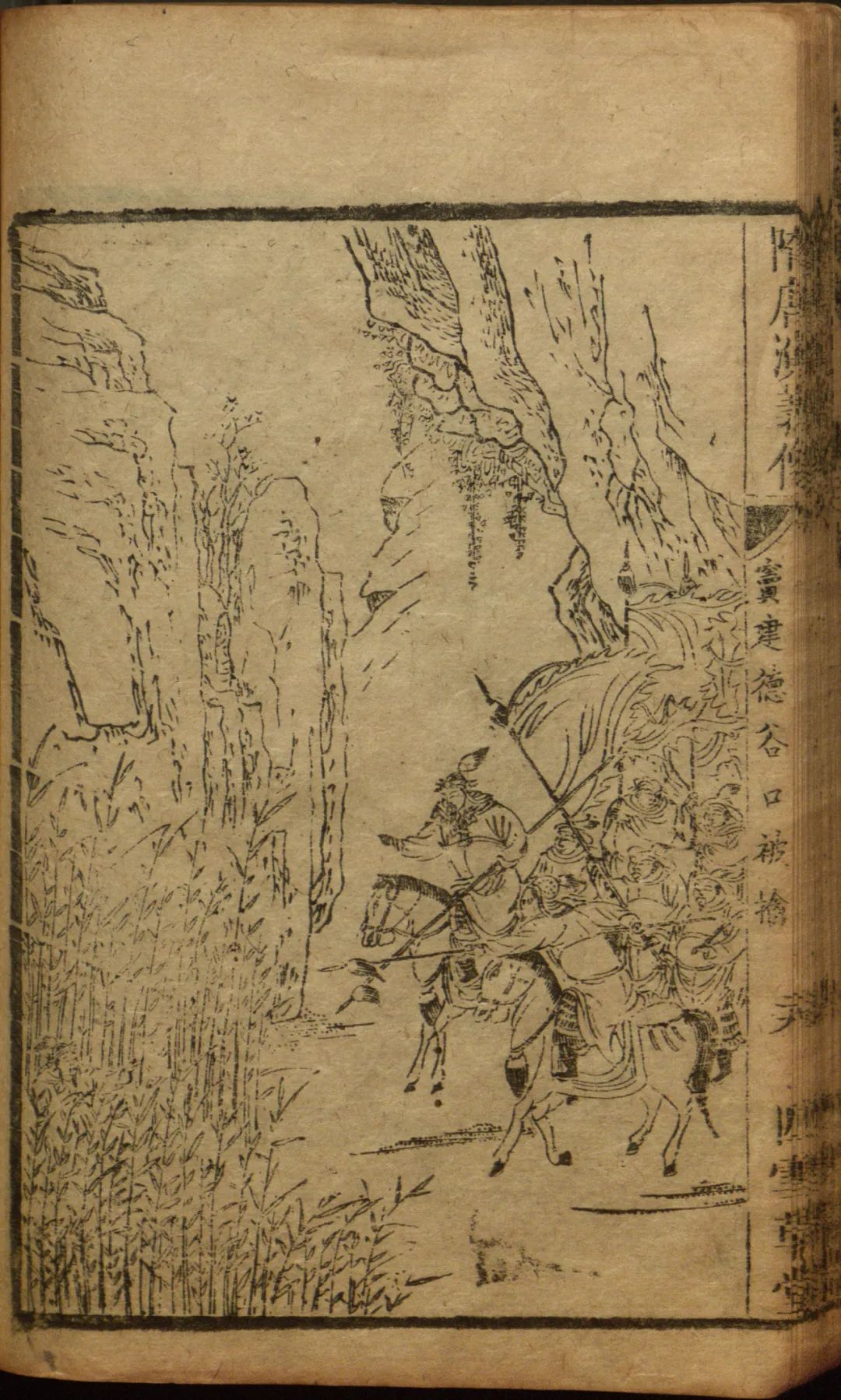

长洲四雪草堂刊本《重订通俗隋唐演义》插图

清康熙三十八年(1699)

安徽博物院藏

清康熙年间长洲(今江苏常熟)四雪草堂刊本《重订通俗隋唐演义》二十卷一百回,古吴赵澄绘,王祥宇、郑子文刻版,全书一百幅插图皆细致入微。纵观百插图,继承了明末木刻插图的优良性,并在清初继续发扬,延续了明代苏州派刊本插图的余韵,在木刻插图史绽放出属于自己的“光彩”。康熙五十年(1711)四雪草堂刊本《封神演义》、乾隆十五年(1750)刊本《西游证道奇书》,以及所刻《东西汉演义》《西游真铨》《水浒后传》《玉娇梨》等均有许多插图,为清代康熙乾隆期间江苏小说木刻插图的珍品。

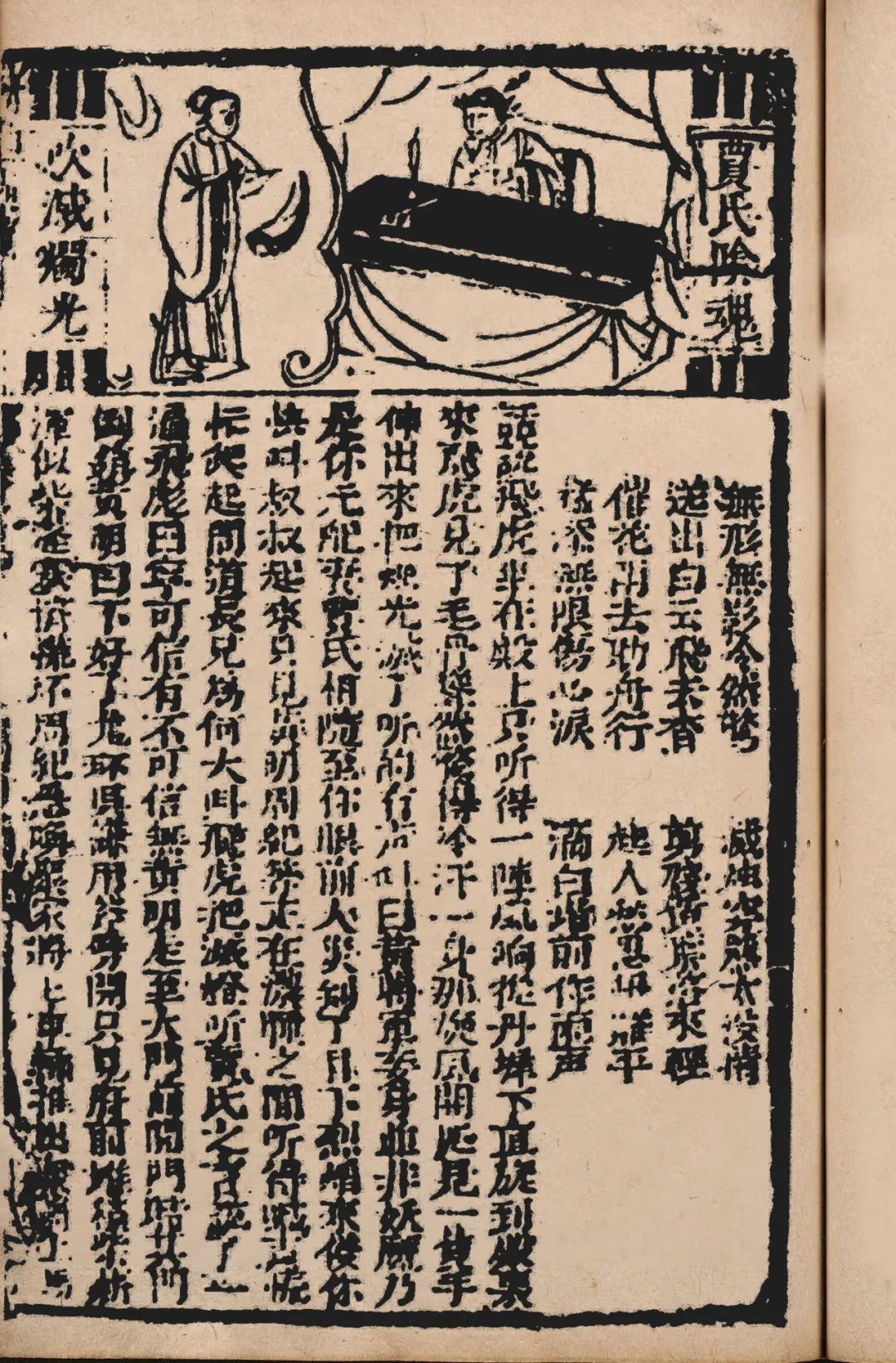

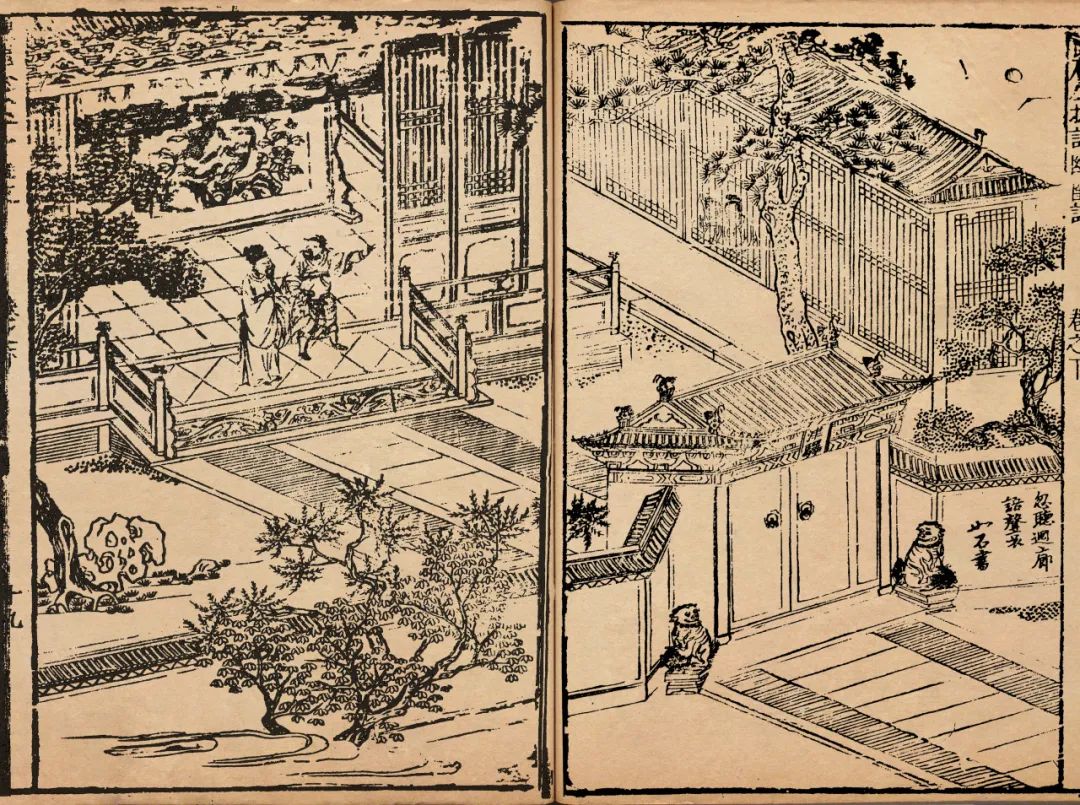

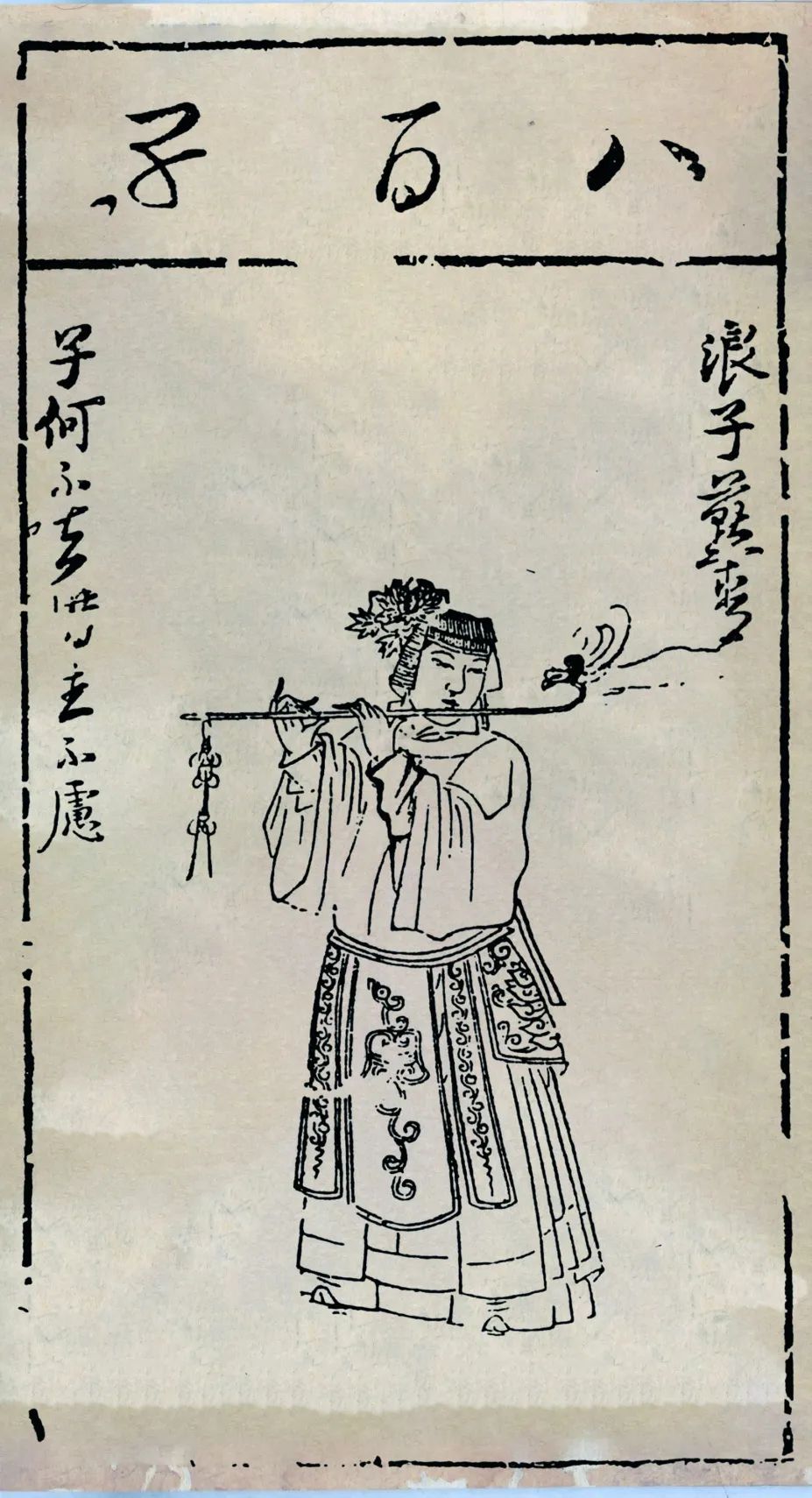

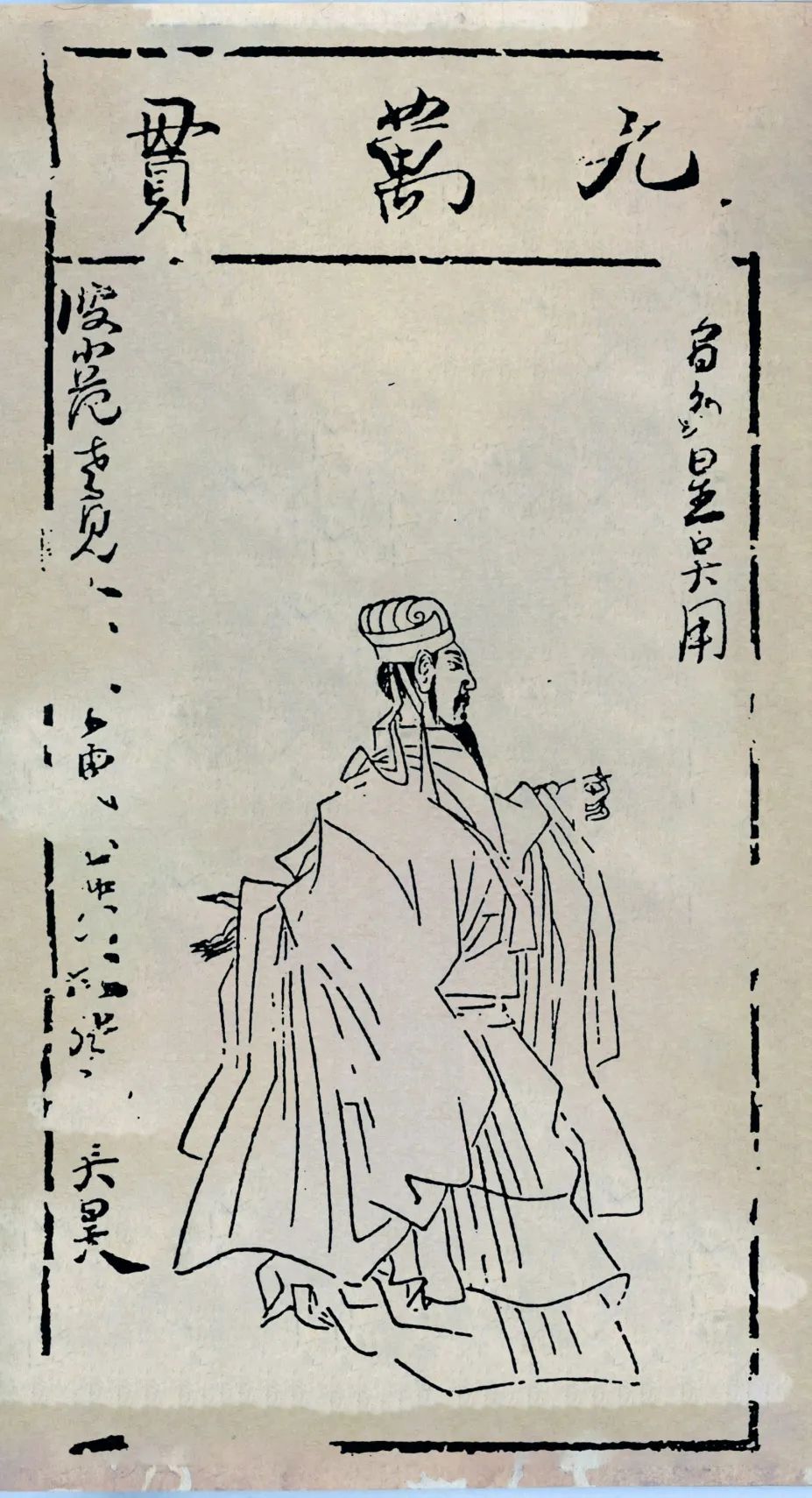

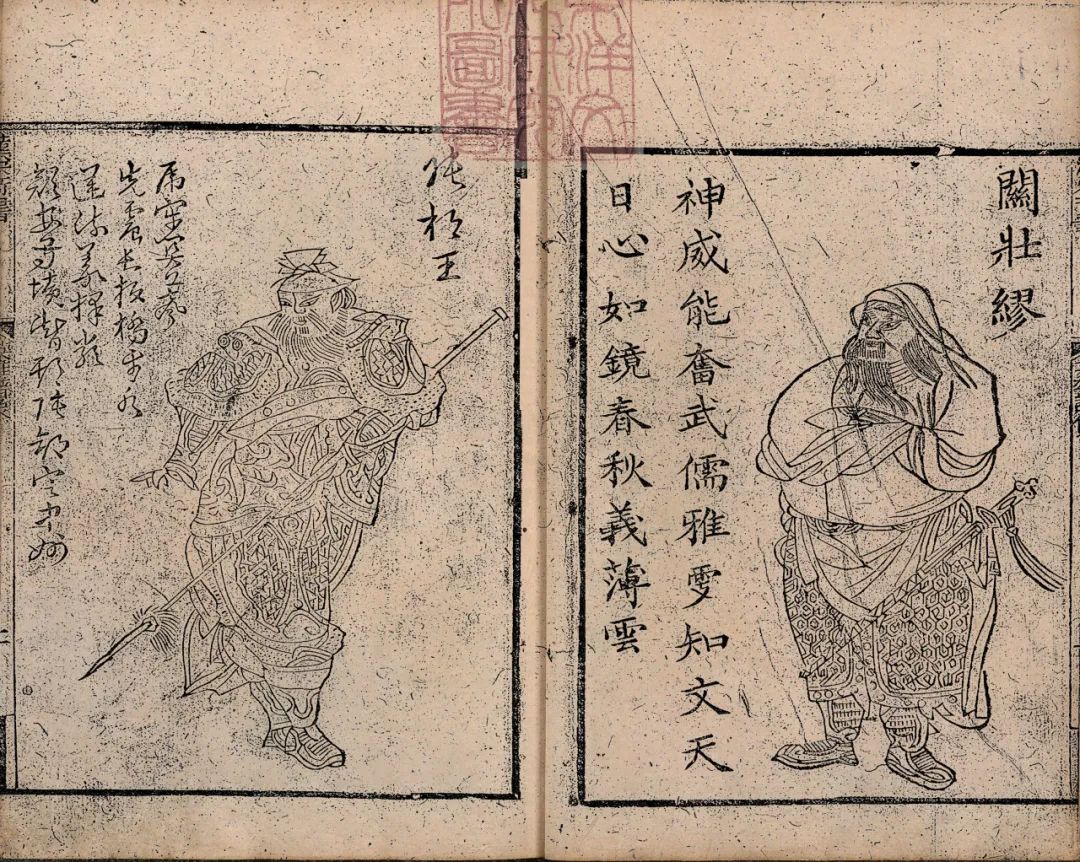

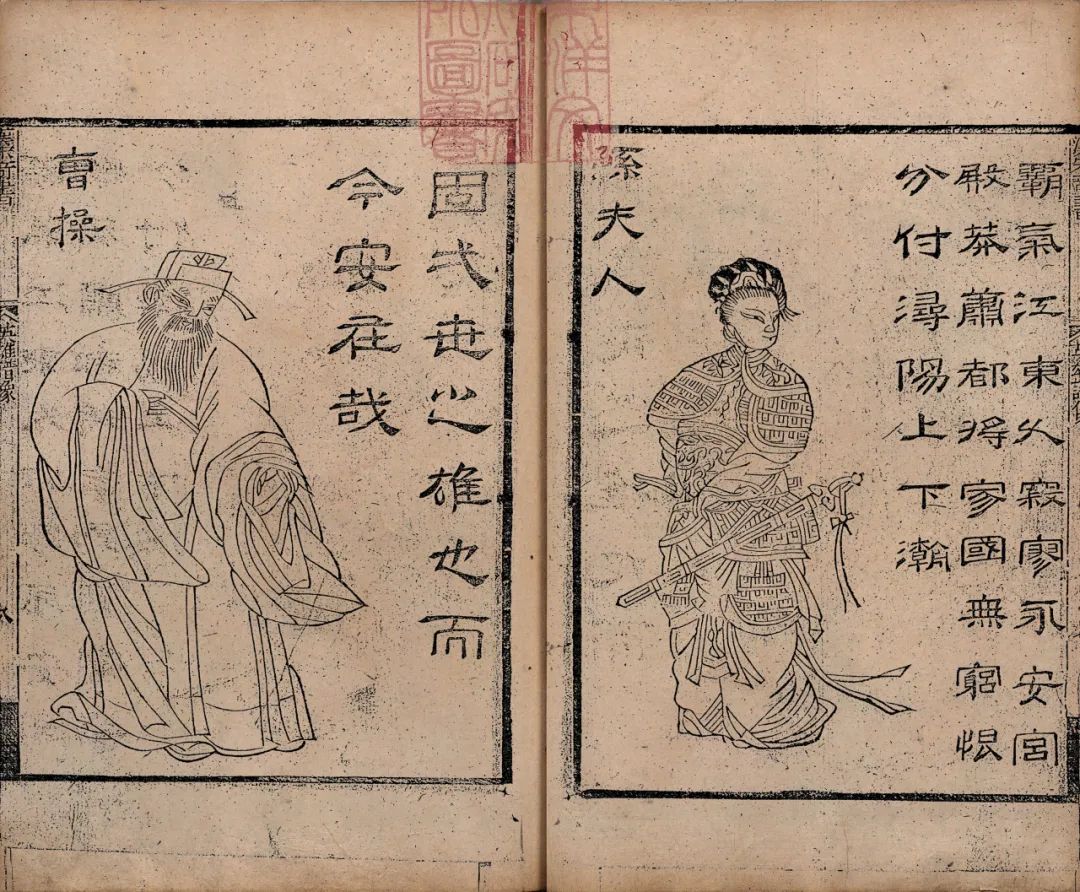

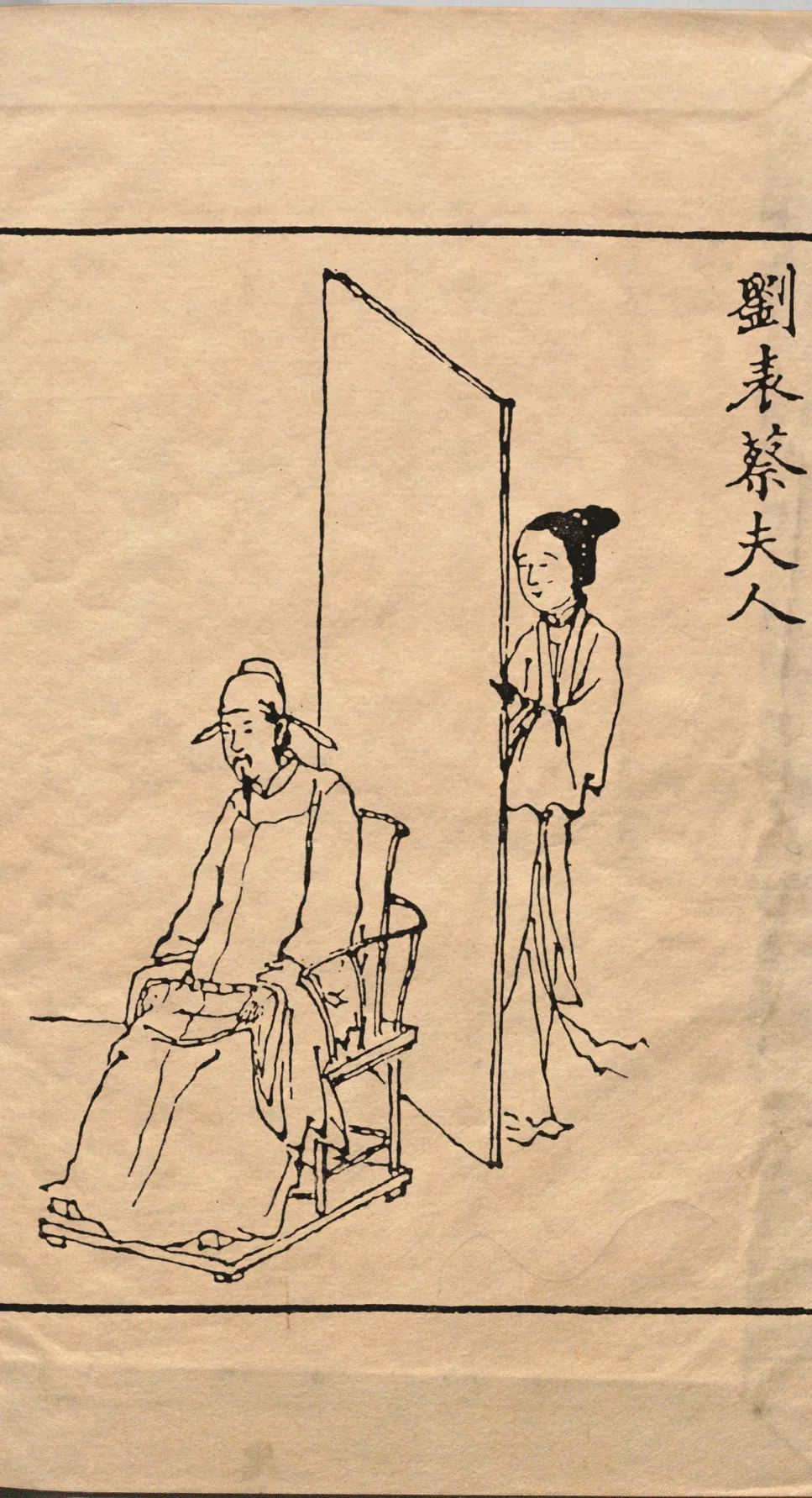

《汉宋奇书》插图-清金陵兴贤堂刊本

众所周知,明代的小说戏曲插图几乎都是情节性插图,是用来还原小说场景、烘托小说气氛的,仅有少量敷衍当代名公、神魔人物及历史名将的小说戏曲,才在卷首印上一两幅主人公绣像。至清代,这种情况发生了根本性变化,刊本插图已少有繁复的情节性图像,代之而起的则是绘刻相对简单的、配有赞誉的人物绣像。当然,少数也装饰有精心设计的图案。清顺治十四年(1657)金陵周氏醉畊堂刊刻的《评论出像水浒传》二十卷,封面题“贯华堂第五才子书”。醉畊堂,周亮工、亮节兄弟刻书坊号。卷首收陈洪绶《水浒叶子》四十幅。清初的《水浒传》插图本以金圣叹贯华堂评本影响最大,周氏将金批与陈洪绶《水浒叶子》相配而梓行,开绣像《水浒传》出版之先河。而清中后期传播最广的绣像《水浒传》,当属金陵(一说苏州)兴贤堂所刻小本绣像《三国》与《水浒》合刻的《汉宋奇书》本。每页上栏刊《水浒》,下栏刊《三国》。《汉宋奇书》第一卷有四十页八十幅木刻插图,《三国》《水浒》各四十幅,每幅一个人物绣像,线条流畅,生动刻画出人物神态举止或基本个性特征。南京聚锦堂所刻《玉娇梨》《平山冷燕》等也是绣像刊本的佳品。绣像图本的崛起,不仅仅是因为清政府“文治”的政策,同样也是木刻插图必须要经历的衰败。

萃文书屋木活字排印本《绣像红楼梦》插图

清乾隆五十六年(1791)

从乾隆年间江苏地域刊本插图的数量来看,虽比不上明末之隆盛,也颇具成就。如苏州书业堂以刊刻小说图本为主,现存刻本有乾隆四十四年(1779)刊本《说呼全传》十二卷四十回,乾隆四十六年(1781)刊艾衲居士编《豆棚闲话》十二卷,乾隆五十八年(1793)刊《新刻批评镌像后西游记》四十回(有图赞16幅,封面题“重镌绣像后西游记,天花才子评点,金阊书业堂梓行”)等。扬州书坊当时刻印的小说、唱本等通俗读物也比较多,清人李斗《扬州画舫录》卷十一中即有乾隆间扬州玉版桥一乞儿所唱《小郎儿曲》被书坊竞相刊刻的记载:“郡中剞劂匠多刻诗词戏曲为利。近日是曲翻板数十家,远及荒村僻巷之星货铺,所在皆有。"程甲本《红楼梦》问世时,已经是江苏地域木刻插图的衰弱期。乾隆五十六年(1791)金陵萃文书屋木活字排印了《红楼梦》一百二十回(程甲本),为一百二十回《红楼梦》最早的版本。其本封面题“绣像红楼梦”,扉页题“新镌全部绣像红楼梦”,首为程伟元、高鹗之序,次为人物、场景插图共24幅。观其插图简单粗糙,而且数量较少,质量实在堪忧。清嘉庆期间,江苏刊刻的小说戏曲图本呈急速下滑之势,也是小说戏曲木刻插图全面衰弱的转折点。但是,图本出版的另一个标志即是人物绣像插图的兴起。

《红楼梦图咏》插图-清光绪年间杨氏文元堂刊本

清末最为兴盛的绣像集便是《红楼图咏》《水浒全图》以及《三国画像》。清光绪五年(1879)刊刻的《红楼梦图咏》,出自清末画家改琦之手,是这个时期的精品。改琦(1774-1829)字伯蕴,号七芗、王壶山人本为西域回族人,寓居江苏松江(今上海)。这套《图咏》共48幅,刻工优秀,体现了改琦作品的神韵,如形象准确传神、线条衣饰流畅自然,但从画面人物来看,人物形象趋于雷同,个性不鲜明。改琦绘的《图咏》另有几种刻本,所绘“黛玉”一幅,刻本有长扁两“玉”之别,以扁玉字本为佳。

《水浒全图》插图-清光绪年间粤东臧修堂刊本

粤东臧修堂在光绪六年至八年间(1880-1882)刊刻的《水浒全图》人物描摹细致传神,线条挺劲秀畅,画面饱满,情景交融,引人入胜,堪称是晚清绣像插图板刻的珍品。此本有图五十四幅,每幅二人,共一百单八将。卷首刘晚荣《序》称,因明崇祯陈洪绶绘《水浒叶子》,单只绘四十人,遂得画家杜堇为之补图。杜董本姓陆,后改姓杜,字惧男,号柽居,别号古狂、青霞亭长等。江苏丹徒(今镇江)人。工人物、山水、花鸟,尤精白描,笔法精劲流畅。其详细生平履历,史籍并无明确记载。据《明画录》载,杜堇“画界画楼台工,严整有法,人物亦白扬高手,花卉并佳”此本是否由其所绘,不得而知。此作为《水浒》人物系列插图画上了一个圆满句号。

《三国画像》插图-清光绪七年(1881)桐荫馆刊本

光绪年间桐荫馆刊刻的《三国画像》,也是晚清木刻人物绣像插图中的优秀作品。潘锦绘图,冯廉校刻。此本不分卷,上下二册,所绘《三国》自汉献帝至孙翊之妻,包含董卓、吕布、貂蝉等耳熟能详的人物,凡一百一十九人。上册为汉人物图五十九幅,下册为魏、晋、吴人物图六十幅,其中魏人物图三十三幅,晋人物图四幅,吴人物图二十三幅。潘锦题记称:“自春历夏至秋,每人皆数易稿而成。"可见不易。潘锦,字昼堂,别号醉烟道人,江苏锡山(今无锡)人。工诗词,山水人物俱佳。从刊本来看,虽无场景布置,但人物神态自然,线条劲利,刚柔相济,繁简得中,气脉通连。潘锦此作,足见晚清人物绣像插图己极为成熟。

味潜斋石印本《新说西游记图像》-光绪十四年(1888)刊行

清道光六年(1826),西洋照相石印术(photo-lithography)传入中国。其神奇的“照图”功能(即以照相技术拍摄书籍图像的阴图,落样于特制化学胶纸,再经专门设备和工艺转写于印书石上),及时填补了近代中国图像出版的技术空缺。光绪七年(1881)六月,上海申报馆采用照相石印术出版了《西湖拾遗》,成为中国第一部采用该技术印制图像的通俗小说。其正文铅印,图像则,“用连史纸由石印照相法印出,弁诸简官,格外耀目”。此后,点石斋、同文书局、蜚英馆、鸿文书局等新兴石印书局,陆续推出了一系列古典小说的石印图像本。光绪二十八年(1902),上海文明书局又自日本引进珂罗版印刷术制作图版。可以说,正是照相石印术等先进印刷术的引进和使用,图本小说戏曲的出版才告别了木刻雕版时代,迎来了发展史上的又一个繁盛期,真正进入了一个图像本的普及时代。

后记

明清江苏地域小说戏曲插图艺术的繁荣,与当时江苏发达的雕版刻书业密不可分。据明朝胡应麟《少室山房笔丛》记载:“今海内书,凡聚之地有四:燕市也、金陵也、阊阖也、临安也。……吴会、金陵擅名文献,刻本至多,巨帙类书,咸荟萃焉。海内商贾所资二方十七,闽中十三,燕、赵勿与也。然自本坊所梓外,他省至者绝寡,虽连楹朋栋,搜其奇秘,百下二三,盖书之所出,而非所聚也。”他指出,当时苏州、金陵两地刻书业在总量上占据全国的70%。谢肇涮把金陵刻本列为当时天下最精的刻本之一,与新安、吴兴刻本齐名,“不下宋版”(见《五杂俎》)。足见明朝中后期江苏地域刻书业的繁荣和影响力。

木刻小说戏曲插图,在版式上与中国古代的书籍装帧有直接关系。早期的佛经卷首都是卷轴的卷首画,后来卷轴演化为绘画的形式,经券也变成“手卷”,经折装也变成绘画的“册页”,这些装帧形式都成了中国画装帧的特定形式,具有鲜明的民族特色。元朝兴起的上图下文的插图,到了明朝更为风行,以后又出现了“两层楼板”和全页插图,所谓“绣像”“出像(相)”“全像(相)”以及“对页双面和“多页连”,使中国的插图艺术繁荣起来,特别对小说戏曲的插图,出现了“有图必文”的特点。至于插图的装饰性“副图”和“月光图”,还有“花蓝”等形式,则是画面本身的艺术变化,显得丰富而多样。明清小说戏曲的插图,不仅具有版画艺术的普遍特征,更是文学与绘画之间的桥梁。由于插图的存在,文字的描述变成了可视的形象,使读者受众更加广泛。

作为木刻画家族重要成员,明清江苏小说戏曲刊本插图,在促成中国版画风格的形成上功不可没,不仅在数量和种类上极大丰富了中国古代版画的创作题材和内容,也促使中国版画“古典美"的风格呈现出多种多样的表现形态。此次展览的明清江苏小说戏曲刊本插图,大都从《古本小说集成》《古本小说丛刊》《古.本戏曲丛刊》《善本戏曲丛刊》等馆藏文献选取。江苏素有“人文荟萃”的嘉誉。在南京师范大学第十四届“江苏文脉·书香致远”读书节期间推出“江苏文脉·书藏万相:明清江苏小说戏曲插图艺术展”,旨在让观展者重新遇见这些古本小说戏曲插图,在陌生和惊奇中领悟江苏文脉源远流长的独特底蕴。

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑

[ 文/编 《弘雅书房》

编辑部:三原 ]

官方网站:www.artlib.cn

合作请加微信:linjiaqi1063

欢迎评论区留言

每一个好看 我都认真当成了喜欢~~~

返回顶部

返回顶部