发布时间:2024-09-24作者:来源:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

前 言

Preface

长江与黄河被誉为中国的母亲河,它们在中华文明的演进中发挥了不可或缺的作用。长江,作为中国最长的河流,也是世界第三长河,其源头位于青藏高原的唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山西南麓。这条壮阔的河流全长超过6300公里,从西向东穿越青海、四川、西藏、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏以及上海等11个省(自治区、直辖市),最终汇入浩瀚的东海。

长江流域自古以来孕育了丰富的自然与文化景观,汇聚了众多杰出之人。千百年来,长江流域的勤劳人民,凭借长江沿岸独特的自然美景,孕育了从巴蜀山水到江南水乡的悠久文化传统。江水东流,英才辈出,文学艺术领域璀璨夺目,民众生活用品独具特色。长江以其独特的文化内涵和文化认同,为中华五千年文明的持续发展提供了源源不断的动力。长江的奔腾不息亦成为中华民族坚韧不拔、勇往直前精神的象征。

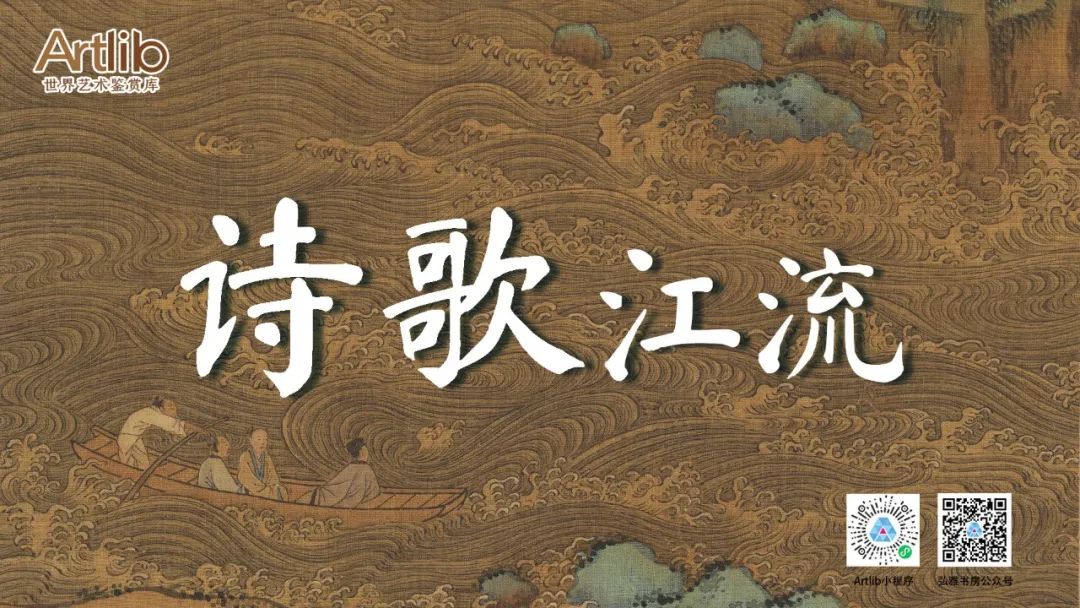

本次展览遴选27件(套)文物,通过“长江之源”“长江万里”“诗歌江流”三大模块展现长江流域丰富的文化遗产和艺术成就。“唯见长江天际流”,这不仅是一句诗意的描述,更是对长江文明艺术的赞美与颂扬。让我们一同探寻长江文明的奥秘,感受其永恒的韵律与力量。

01 长江之源

长江的源头在何处?这个问题困扰了人们几千年,从古至今长江源头的说法变化极大。关于长江源头的探索历史悠久,从古代神话到现代科学,认识不断深化。古时人们以想象描述其源头,而明代徐霞客曾对长江进行实地考察,他的著作《徐霞客游记》中记录了他对长江源头的初步探索。然而,受限于当时的科技水平和地理知识,徐霞客的结论并不完全准确。现代科技进步后,1978年中国科学院确定了长江正源为唐古拉山脉的冰川,得到广泛认可。尽管如此,全球气候变化导致源头冰川变化,科学家持续研究其对长江流域的影响,并关注源头地区的生态环境保护。

长江的源头不仅是一条河流的起点,更是中华民族文明的摇篮。从古至今,长江流域孕育了灿烂的文化,见证了无数历史变迁。如今,长江源头的探索和保护,不仅是科学研究的需要,更是对人类文明传承的一种责任。

明代 禹贡古今合注

26x15cm

中国国家博物馆

《尚书·禹贡》中写到“岷山导江”,这里的“岷山”,指现在四川松潘附近眼江发源地岷山;或指甘肃天水西南,位于嘉陵江上游西汉水源头的蟠家山。

宋代 佚名 岷山晴雪图轴

绢本设色 115.1x100.7cm

台北故宫博物院

清代 励宗万

墨妙珠林(寅)图册(二十四开)之七 岷山

清高宗乾隆十一年(1746年)

纸本设色 62.8x42.3cm

台北故宫博物院

题跋:庄有恭。对幅,行书。岷山在茂州西南列鵞村去州二十里。其高直上六十里。山有九峰。四时积雪经寒暑不消。每晨光射之。烂若红玉。去成都五百里。望之若在户牖。连峰接岫。重叠险阻。不详远近。若青城若天彭若羊膊铁豹。皆其支麓所分江水。自此以上至微弱。所谓发源滥觞者也。

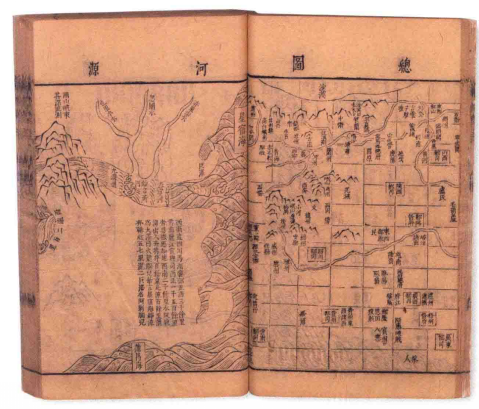

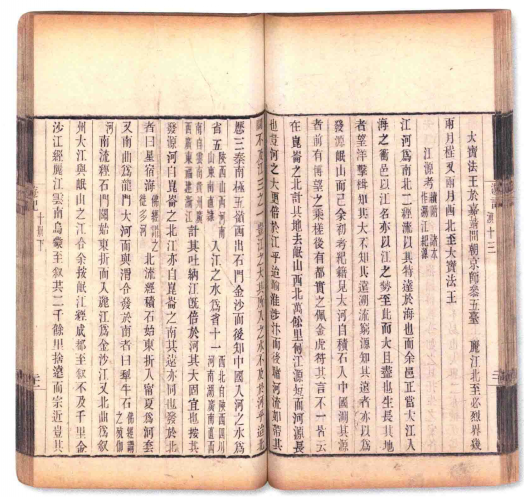

水经注 郦道元注

四十卷之卷三十三 明万历时期吴琯校刊本

《水经注》继续江出岷山之说,把发源于“岷山”之处的岷江抑或是嘉陵江视为长江江源。

清代 石涛 岷江春色图页

纸本设色 100cm×80cm

克利夫兰艺术博物馆

近现代 黄宾虹 嘉陵江图

纸本设色 67x33cm

清代 徐霞客游记

25.5x13cm

中国国家博物馆

徐霞客以其金沙江实地探游的经历纠正了“江源于岷”的谬识,他在《江源考》中论断“推江源者,必当以金沙为首”,确认发源于犁牛石的金沙江是长江干流,江源应在其上。

<< 滑动查看

清代 佚名 大运河地图(从北京至长江)卷

绢本设色 55.6×932.2cm

大都会艺术博物馆

管理中国复杂的河流、运河和灌溉系统网络一直是其统治者长期关注的问题之一。从十四世纪开始,大运河就成为从江南富裕农业地区向北方首都北京输送粮食的大动脉。同样重要的是来自黄河和其他流经运河的河流水系的持续洪水威胁。满清时期(1644-1911),康熙(1662-1722 年在位)和乾隆(1736-95 年在位)皇帝在定期巡视帝国时都亲自视察了该地区的水利管理措施。

该地图沿着京杭大运河从北京附近向南至长江的路线。在艺术上,它介于现代地图记录和二十世纪之前中国普遍使用的更具图形化的地图制作方法之间。虽然大多数元素都是示意性渲染的,但紫禁城、长江以及某些山脉和地形特征的图像都是以图形方式处理的。所有的河流、运河、水坝、闸门、堤坝和集水盆地以及位于运河附近的城墙城市和重要城镇都被描绘和标记。整个水利系统的关键是黄河、淮河与大运河的交汇处。根据记录的黄淮交汇处和其他地区的地形变化,地图的内容可以追溯到1737年至1761年期间。

长江源头——青海唐古拉山冰川

千百年来,人们都在不懈地寻找长江的源头。直到上个世纪七十年代,长江流域规划办公室(水利部长江水利委员会)经过实地考察后宣布:发源于唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山西南侧姜古迪如冰川的沱沱河是长江正源。此后,黄效文、孙广友等学者对这一结论提出了质疑,并指出当曲应该是长江的正源。2000年,刘少创在唐古拉山脉东端北麓找到了当曲源头,并测定了源头的准确位置为东经94°35′54″,北纬32°43′54″,海拔高5042米,行政隶属青海省玉树藏族自治州杂多县结多乡。以新确定的源头为起点,利用卫星遥感影像对长江长度进行了重新量测,得到长江的长度为6236千米。2008年,青海省人民政府三江源头科学考察队的研究成果验证了当曲是长江的正源这一结论的正确性。

02 长江万里

“长江万里”是中国山水画的重要母题,长江干流从西向东,横卧中华大地的中部,流经11个省(自治区、直辖市)。几百条支流就像根系,南北延伸。干支流组成的庞大水系,使长江的流域面积达180万平方公里。史料记载巨然、李公麟、江参、夏圭、王蒙、沈周等历代名家均创作过《长江万里图》,迄今仍有宋、元、明、清多卷作品留存于世。

这些作品不仅在艺术上各具特色,而且在历史的长河中承载着丰富的文化内涵。历代名家的《长江万里图》不仅在艺术上各领风骚,而且在历史的传承中,成为了研究中国山水画发展的重要实物资料。它们不仅展示了长江流域的自然美景,更折射出各个历史时期的社会风貌和文化精神。通过这些作品,我们不仅能够欣赏到长江的壮丽景色,更能深刻感受到中华民族对自然山水的热爱与敬畏之情。

▼请横屏观看

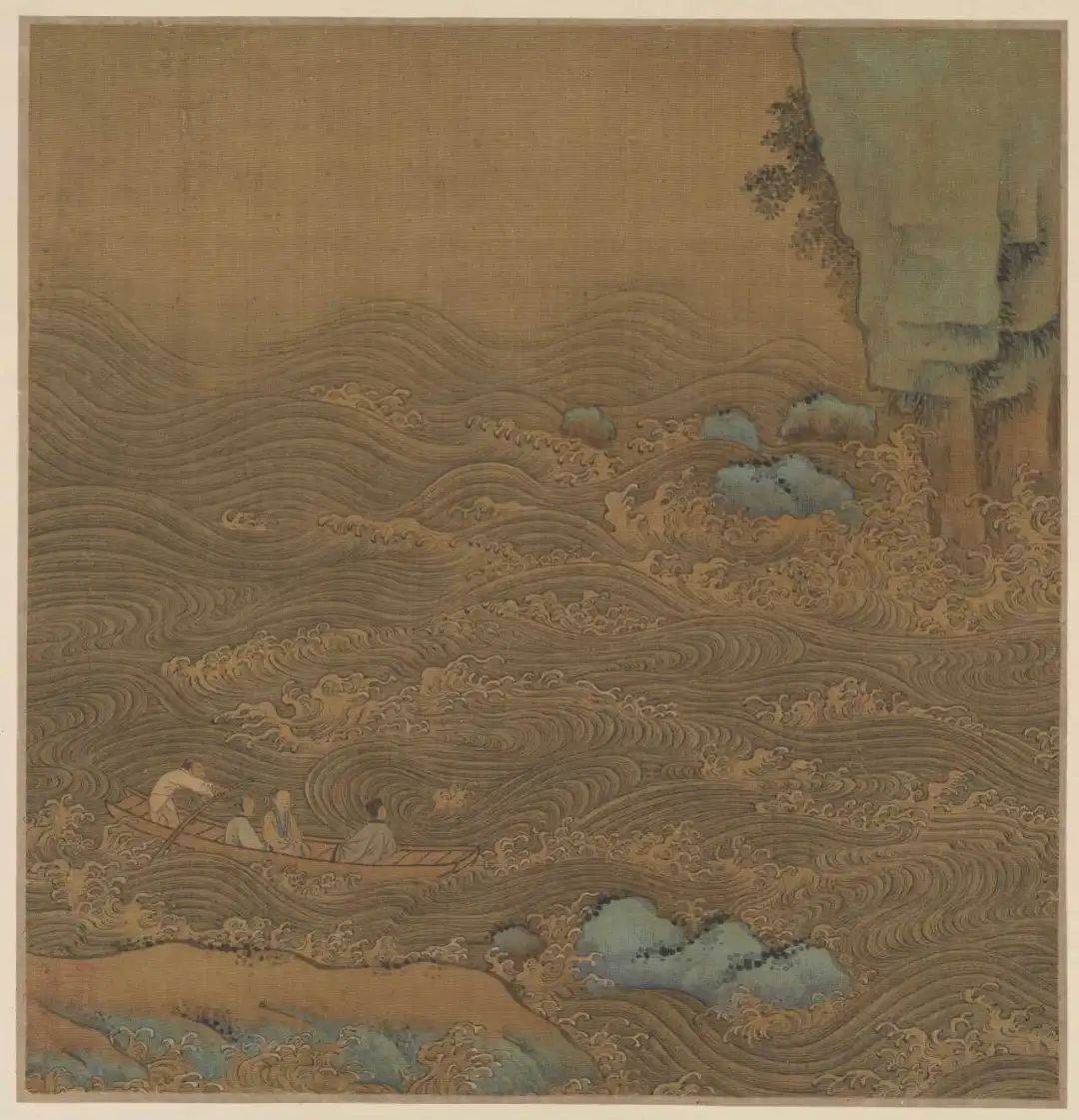

宋代 夏圭 长江万里图卷

绢本设色 26.8x1115.3cm

台北故宫博物院

此画是一幅长超过11公尺的手卷,画卷的前半段,以接近平视的角度近景特写岩块、林木,以及江行的舟船,表现长江三峡险峻和波涛汹涌的景观;后半段则是以俯视和远观的角度描绘江面上的活动,以及沿途所见秀丽的景色。从逼近观者的景物,转换到辽阔空旷的视野,这种构图的方式具有戏剧性的效果。在画卷最后,有元代鉴藏家柯九思的题字,鉴定这幅画作者是南宋夏珪。但是柯九思题字是后人伪造,所以这样的意见值得强烈怀疑。从时代风格来看,这种山水长卷的构图方式流行于明初,而在笔墨技巧方面,本幅的“斧劈皴”用同一方向的侧锋表现,而水纹的描绘也刻意强调浪花的造型和装饰效果,这些特征显示《长江万里图》的创作时代为十四世纪末至十五世纪初,可能是一张与明代宫廷画院风格密切相关的作品。

<< 滑动查看

宋代 燕文贵 长江万里图卷

绢本设色 53.4x1540.6cm

台北故宫博物院

本幅画长江沿岸风光,景色变化多端,或盘涡走险,或远岸浮天,或亭台楼阁,或荷塘田畴,用笔工致。

长江险要,古已有识。魏文帝曹丕临江感叹:“长江天堑,固天之所以限南北者。”险要的长江以天然的地理优势守护着东吴、东晋和南宋政权,实现长江政治、军事意义上的南北分界。特别是南宋时期,宋、金划江而治。在中原与北方民族的对峙中,长江天险作为重要的军事防御屏障,同时受到诗人、画家的热烈关注。山水画中开始出现大量以千里江山、万里长江为题材的巨幅长卷。南北对抗的战争和历史,文人士子的兴思感怀,赋予长江壮阔美丽的自然风光以沉重的历史记忆、复杂的民族情感,使万里长江从地理景观升华为一种民族文化的象征意象。

<< 滑动查看

宋代 许道宁 宋长江图卷

绢本设色 44.9x1007.3cm

台北故宫博物院

“长江图”有时也是一种地图式的山水画。现藏美国弗利尔美术馆的巨然( 传) 《长江万里图》卷,便是舆图与山水画结合的例证。

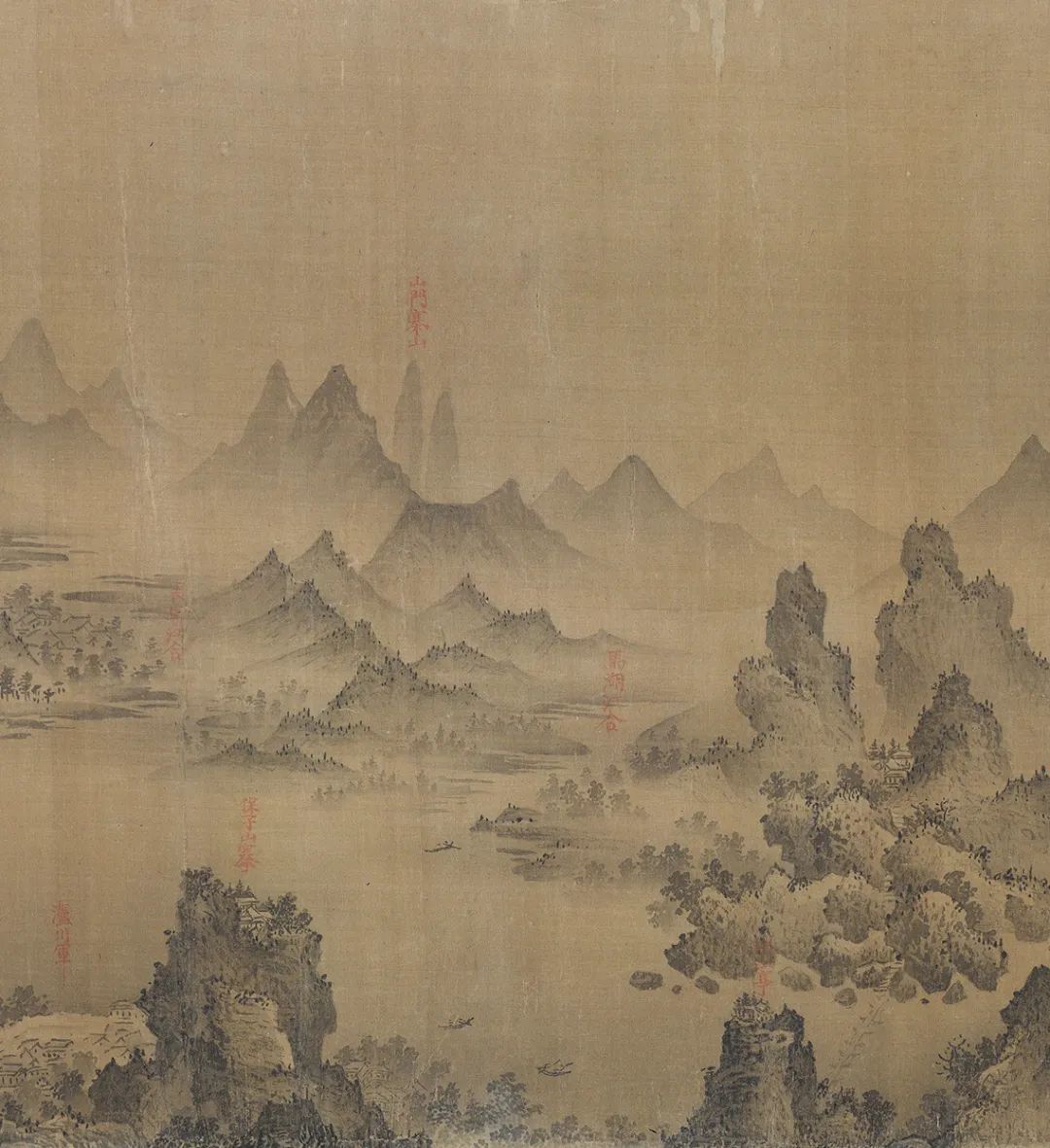

宋代 佚名 巨然(传)长江万里图卷(局部)

绢本墨笔 43.5x1656.6 cm

弗利尔美术馆

此图不仅描绘山水之美,还以红色楷书标注具体的地理名称,包括长江沿岸的山、州、 城镇,甚至军事要塞,共计 240 处,且地理位置准确。可以说是山水画式的官制军事“舆图”。

<< 滑动查看

宋代 佚名 巨然(传)长江万里图卷

绢本墨笔 43.5x1656.6 cm

弗利尔美术馆

《长江万里图》卷,传统上被归为五代巨然的作品,但从材料鉴定数据上看,它应该为南宋以后的作品;从画中地名上考释,它应该是南宋中期以后的作品。该长卷以鸟瞰的视觉角度描绘了整条长江从其岷山(旧时,认为岷山即长江发源处)源头到长江入海口的恢弘景象。

▼请横屏观看

明代 吴伟 长江万里图卷

绢本淡设色 27.8cmx976.2cm

北京故宫博物院

此图绘于明弘治十八年(1505年),为吴伟传世水墨写意画中少有的长卷巨制,也是作者在故乡创作的重要作品。这一年画家47岁,距去世只有3年。图中描绘了万里长江沿途的壮丽云山、幽谷山村、城乡屋宇、江上风帆,并以众多名胜古迹点缀其间。

画面峰峦起伏连绵,江河湖港气象万千,野渡渔村、水榭楼台、茅屋草舍、水磨长桥各依地势及环境而设,点缀于山川湖泊之间。吴伟的山石画法一般受马、夏传统“俱作斧劈皴”的影响,但在这幅作品中,他采用刚健奔放的勾勒与水墨晕染相结合的手法,挥洒纵横,描绘出万里长江的憾人气势,表现了画家以雄强风格取胜的艺术特色,在宋元以来放笔写意一派的水墨山水中有其独特的创造性。

▼请横屏观看

明代 戴进 长江万里图卷

纸本设色 34.3×1117.2cm

克利夫兰艺术博物馆

根据题跋、著录以及文集资料的记载,宋元明时期长江图系的集结出现,不仅影响深远,而且传播广泛,形成了一个独特的类别。尽管诗和画属于不同的艺术门类,它们运用的艺术语言和媒介各异,但它们之间确实存在相互渗透、内在转化以及共同创造意象的潜力。这种转化与共生构成了诗画文本之间的互文性。

<< 滑动查看

明代 沈士充 长江万里图卷

纸本墨笔 28.2x1011.6cm

上海博物馆

以《长江万里图》为例,宋元时期的文人通过绘画与诗文题跋的互文性塑造了长江的意象,构建了一个以长江的历史和地域认同为核心的文化共同体。这一共同体通过明代文人的复写和再现,不断加强了这种文化认同感。

<< 滑动查看

清代 朱耷 长江万里图卷

纸本设色 21.1x214.2cm

台北故宫博物院

本幅是朱耷七十四岁的作品,画幅不大,不过构景设色却很用心。全幅峰峦绵亘,丛簇杂出,树法,石法,点景的屋宇桥梁帆艇都很精审。卷尾江上一抹远山,但用乱笔点撮,而一种烟云浮动之趣,令人神往。

03 诗歌江流

水善利万物而不争,古往今来,无数名人留下了与长江有关的诗文。

“江流天地外,山色有无中。”李白的豪放,杜甫的沉郁,苏轼的豁达,都在这奔腾的江水间找到了灵感。长江,这条中华民族的母亲河,见证了历史的沧桑,承载了文化的精髓。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。”众多英雄豪杰在这江畔挥洒热血,书写传奇。三国时期的赤壁之战,多少壮志未酬的英雄梦,随着江水东流,化作历史的烟云。

“长江后浪推前浪,一代新人换旧人。”长江的波涛,如同时代的车轮,滚滚向前,永不停息。每一个时代,都有新的故事在江边上演,每一个生命,都在这江水的见证下,书写着自己的篇章。

长江不仅是历史的见证者,更是人们情感的寄托。多少游子在江边徘徊,望着滔滔江水,思念远方的家乡和亲人。多少诗人在此吟咏,抒发着对生活的热爱和对未来的憧憬。

长江,这条伟大的河流,不仅滋养了沿岸的万物,更孕育了灿烂的文化。她如同一条纽带,连接着过去与未来,见证着中华民族的生生不息。

咏怀八十二首

〔魏晋〕阮籍

湛湛长江水,上有枫树林。

近现代 张大千 巫峡清秋 1935年

纸本设色 76×37.7cm

题识:井络高秋隐夕晖,片帆处处忆猿啼,有田谁道不思归。白帝彩云天百折,黄牛浊浪路三迷,音书人事近来疑。浣溪纱。乙亥(1935年)春日大千居士并题。

黄鹤楼送孟浩然之广陵

〔唐代〕李白

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

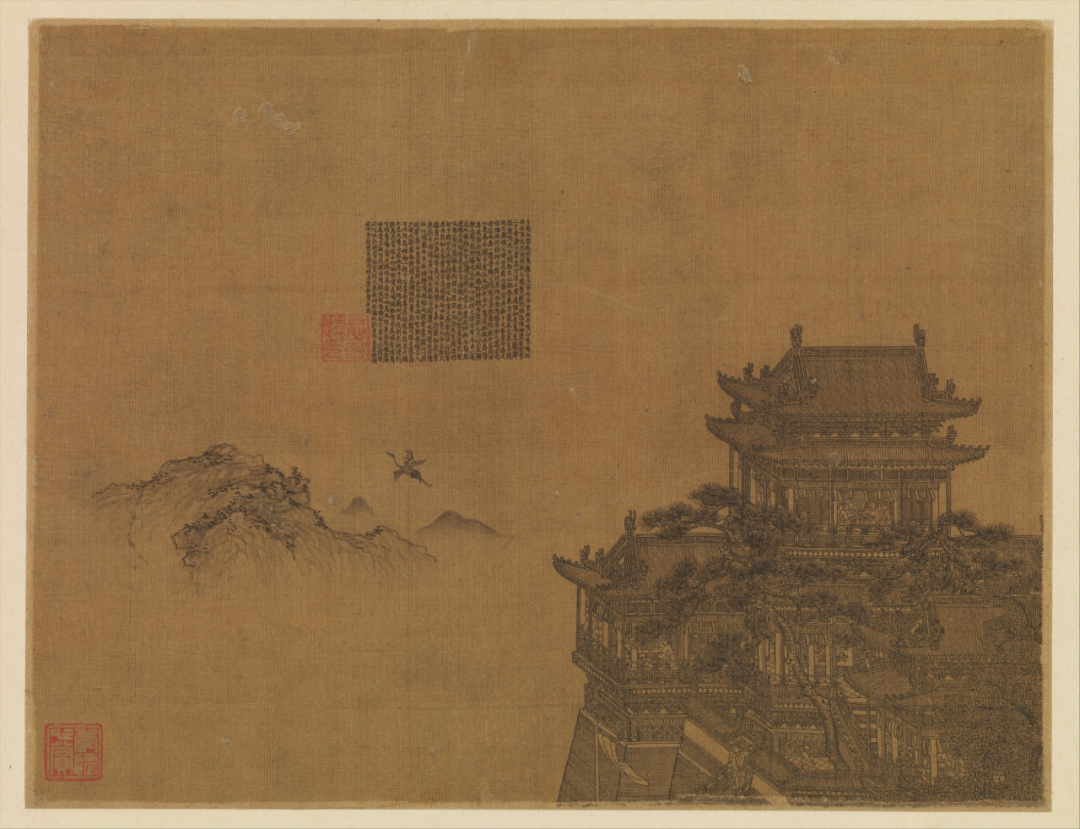

元代 夏永 黄鹤楼图页 约1350年

绢本墨笔 20.6x26.7cm

大都会艺术博物馆

此幅画黄鹤楼诗意,用小楷录苏辙《黄楼赋》。

黄鹤楼位于武汉市蛇山之巅,濒临长江。据传,此地原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门,生意兴隆。过了十年,道士复来,取笛吹奏,道士跨上黄鹤直上云天。辛氏为纪念这位帮她致富的仙翁,便在其地起楼,取名“黄鹤楼”。

元代画家夏永,以细若发丝线条描绘巍峨壮观的黄鹤楼,极其工整细腻。小小的页面上细致绘出楼阁、人物,树木、景观实属难得。

清代 杨晋 黄鹤楼图轴

纸本墨笔 182x86cm

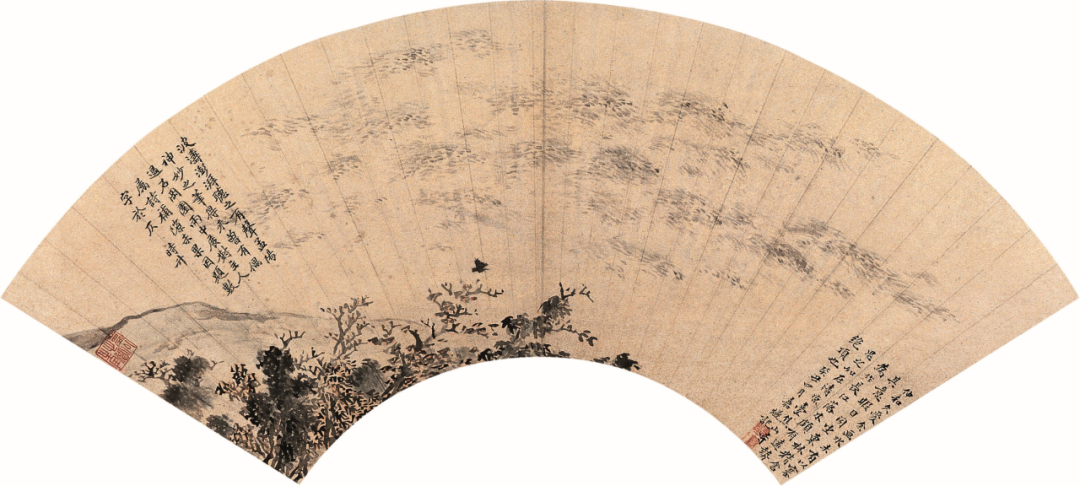

登高

〔唐代〕杜甫

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感怆。

明代 程嘉燧 长江落木图扇面 癸丑(1613年)

纸本设色 17×51.5cm

私人收藏

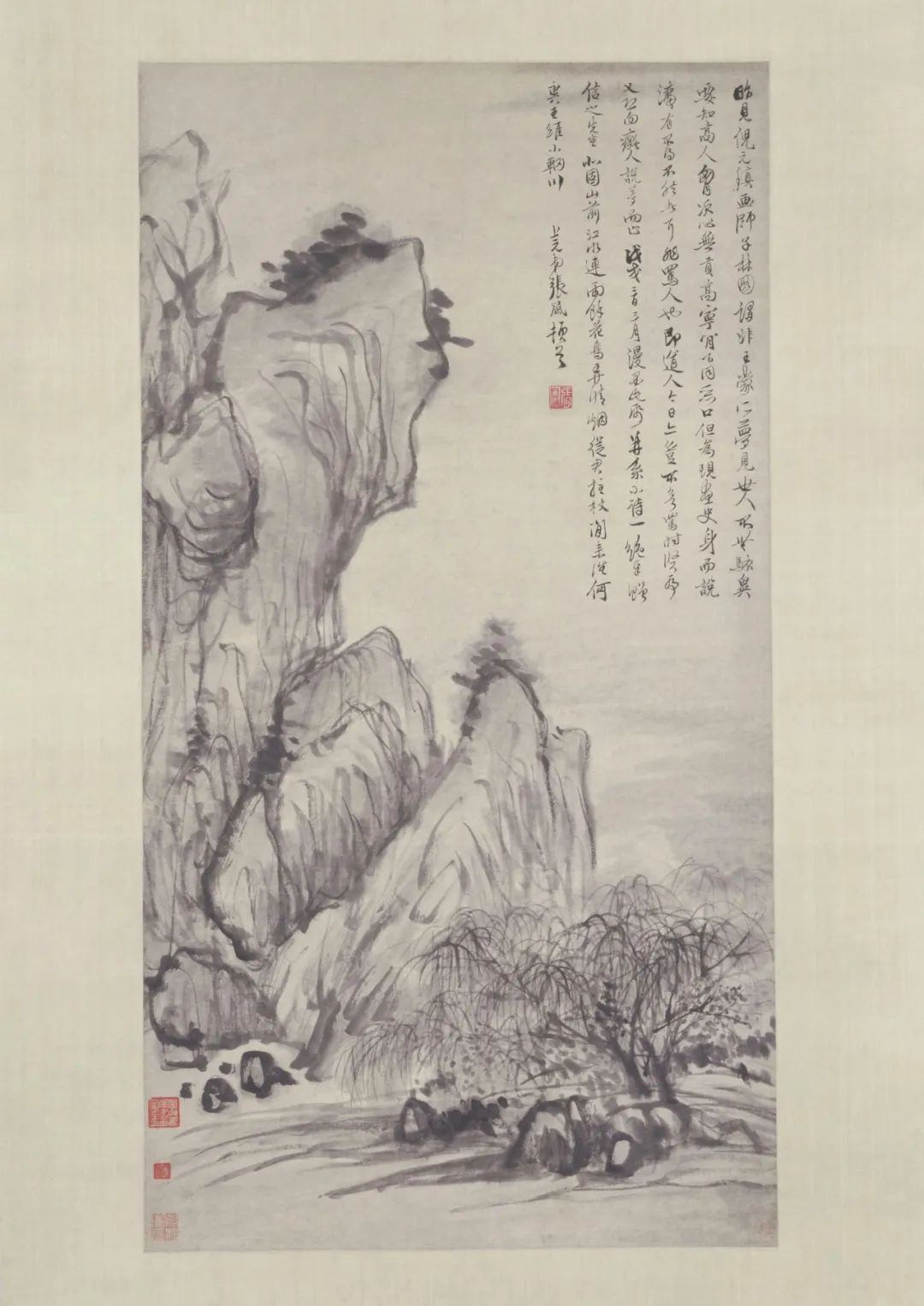

次北固山下

〔唐代〕王湾

潮平两岸阔,风正一帆悬。

明代 张风 北固烟柳图轴 1658年

纸本墨笔 83.5x44.5cm

北京故宫博物院

江苏镇江,是位于长江与京杭大运河交汇处的城市。从镇江的北固山上可远眺长江。

泊船瓜洲

〔宋代〕王安石

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还。

瓜洲,一个位于长江北岸、扬州南郊的古镇,即现今扬州市南部的长江沿岸,也是京杭大运河分支汇入长江的地点。

“一水间”指的是被一条河流所隔开的空间。在古代,除了黄河被特别称为“河”,长江被特别称为“江”之外,通常情况下,河流被泛称为“水”,例如汝水、汉水、浙水、湘水、澧水等。此处的“一水”指长江。

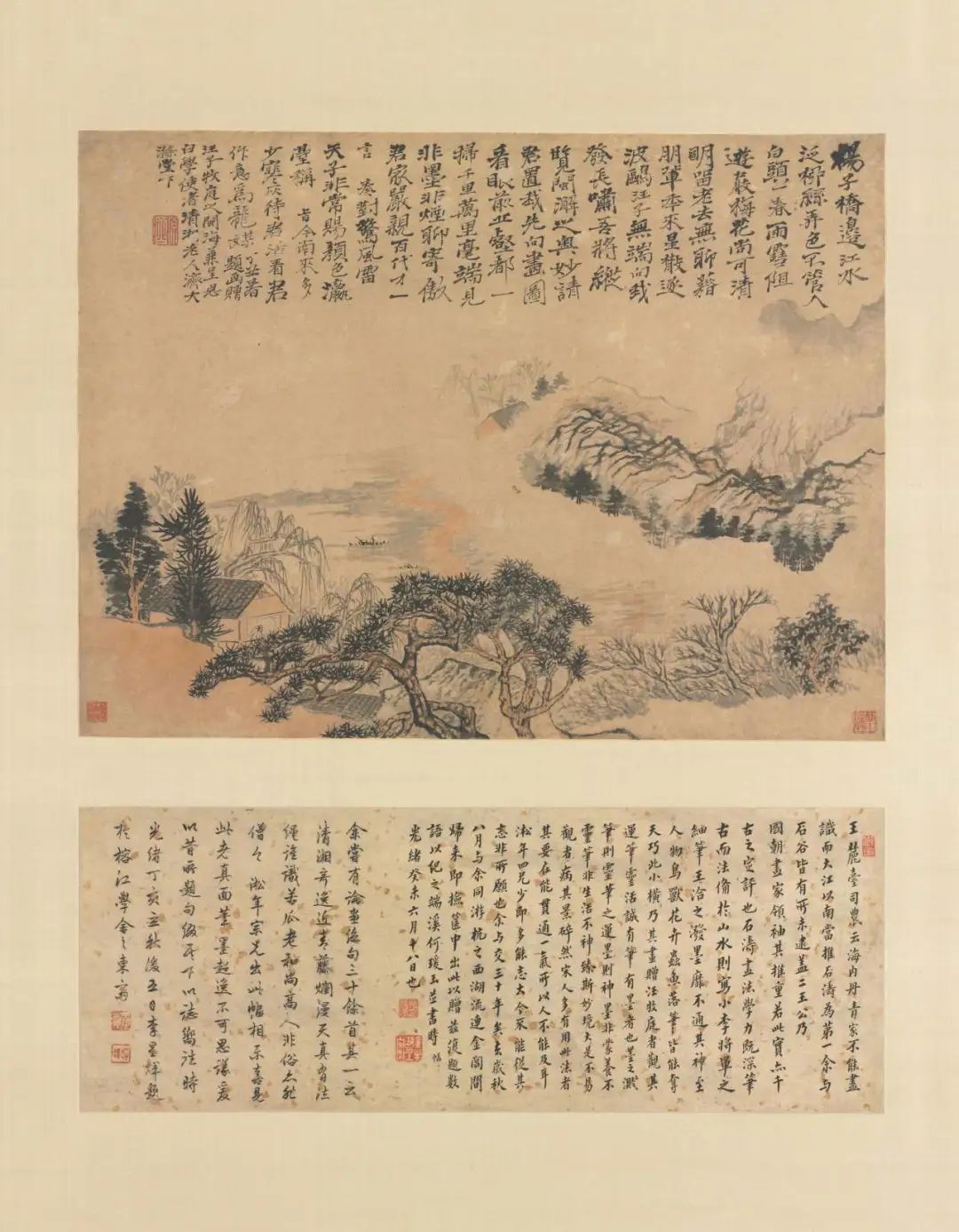

明代 沈周 两江名胜图册十开之九:瓜洲扬子渡

绢本设色 42.2x23.8cm

上海博物馆

“扬子渡”指的是长江流经扬州一带的河段,因古渡口扬子津及扬子县而得名。长江沿岸十分繁华,为文人骚客游苏杭之必经之路,有众多诗人如丁仙芝、梅尧臣、文天祥等曾为其赋诗吟词。

念奴娇·赤壁怀古

〔宋代〕苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

<< 滑动查看

宋代 黄庭坚 赤壁怀古拓本

武氏墓群石刻博物馆

北宋黄庭坚书写的苏轼(东坡)词《念奴娇·赤壁怀古》全文的四块石刻。每块刻石均长方形,按石刻拓片每块约高 35cm、宽101cm。刻石完整保留了至今已难得一见的黄庭坚墨宝真迹,而且是一幅长达百字的巨作,笔力遒劲,跌宕起伏,晋风唐韵,龙飞凤舞,一如行云流水,恰似东坡豪迈词意,酣畅淋漓,气象磅礴,雄浑壮美。

<< 滑动查看

明代 张瑞图 赤壁怀古大江东去图卷 1628年

纸本墨笔

画心:27.9×320cm;

全卷:31.1x1043.3cm

大都会艺术博物馆

赤壁赋

〔宋代〕苏轼

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

▼请横屏观看

明代 仇英 赤壁图卷 1548年

绢本设色 26.1x292.1cm

辽宁省博物馆

《赤壁图》是仇英按北宋词人苏轼的赋词原意、并仿前人与同代人《赤壁图》所创作。北宋著名词人苏轼少年得志,但他因为反对王安石变法而屡屡遭贬。曾先后贬官至杭州、湖州等地。苏轼的境遇始终不佳,仕途不畅。天圣元年(1023年7月),苏轼又被贬官至黄州。有一天,苏轼散步来到了长江边上的赤壁矶,面对滔滔不绝的江水,不由得追忆起当年赤壁之战的英雄豪杰们,时光流逝,品味人生,苏轼万千感慨,激情之中写下了千古名篇前后《赤壁赋》和词《念奴娇·赤壁怀古》。苏轼的两赋一词慷慨激昂,苍凉悲壮,气势磅礴,一泻千里。仇英的文化水平虽不高,但赋词的原意都能读懂,想起自己虽没有做官,但人生经历也是一波三折。他对苏轼寄予深深的同情,于是创作了这幅《赤壁图》卷。

宋代 佚名 赤壁图页

绢本设色 21x21.5cm

北京故宫博物院

此画以石青、石绿为主色调,画苏轼携友泛舟夜游赤壁。作者用细腻的笔触将一个秋高气爽、月光如银的宁静夜晚极富诗情地融入于令人陶醉的画意之中。布局爽朗、明媚,用笔工细绵密,敷色淡雅清丽,技法纯熟稳健,具有笔致墨韵。

卜算子

〔宋代〕李之仪

我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。

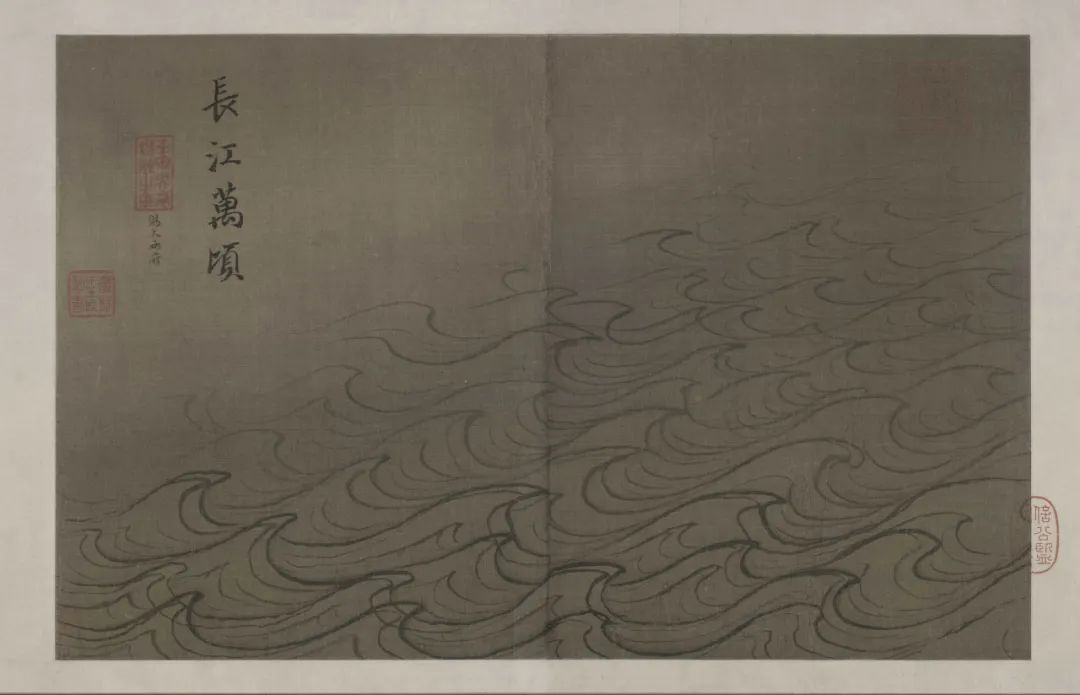

宋代 马远《水图》之长江万顷

绢本设色 26.8x41.6cm

北京故宫博物院

马远用流利的线条勾出的浪尖,都指向同一方向,远处的浪尖渐渐虚化。显然这是长江下游开阔浩瀚的江面。江水浩荡、平稳而又从容,有一种兼收并蓄的雍容大度,正顺着江风的吹拂,朝向大海奔涌而去。《水图》中,画家运用各种笔法技巧,来表现不同环境下水的不同性格。画家用鱼纹线、弧形线、尖勾线、双勾线描绘不同波浪形态,用颤笔、粗涩之笔表现水的咆哮翻腾,用中锋细线表现平波细流,用轻快跳动之笔表现湖水的荡漾,可谓曲尽各种水态之变,把静谧的、汹涌的、盘旋的、发威奔吼的各种水的性格,表达得惟妙惟肖,体现出画家深厚的功力。

结 语

Conclusion

长江,这条中华民族的母亲河,自古以来便孕育了灿烂的文明与艺术。她蜿蜒流淌,穿越峡谷,滋润着广袤的土地,见证了无数历史的变迁与文化的繁荣。本次展览旨在通过三大模块,深入地展现长江流域丰富的文化遗产和艺术成就。

如今,随着现代化进程的加快,长江的生态环境也面临着诸多挑战。保护好这条母亲河,确保其水资源的可持续利用,已经成为全社会的共识。让我们在欣赏这些珍贵文物的同时,也一同思考长江文明的历史意义和价值所在,共同守护好一江碧水,为中华民族的繁荣发展贡献力量!

参考文献

[1] 郦道元著. 水经注[M]. 成都:巴蜀书社, 1985.09.

[2] 北京联合出版社. 尚书[M]. 北京联合出版公司, 2017.05.

[3]王春法主编. 江天万里 长江文化展[M]. 北京时代华文书局, 2022.09.

[4]王静. 元代文人的长江记忆建构及其文化认同——以“长江万里图”题咏为例[J]. 安徽大学学报(哲社版), 2024, 48 (03): 60-69.

[5]刘静. 波士顿美术博物馆藏王翚《长江万里图》研究[J]. 美术大观, 2023, (08): 47-55.

[6]闫彬彬. 夏圭《长江万里图》的艺术风格与当代价值[J]. 水文化, 2023, (01): 19-24.

[7]岳进. 宋元明时期的《长江万里图》:历史、地域与文化共同体[J]. 文艺理论研究, 2020, 40 (06): 149-159.

[8]朱浩云. 漫谈历代名家的《长江万里图》[J]. 东方收藏, 2020, (13): 63-69.

[9]杨鳗倪. 江山如有待 长江万里清——重庆中国三峡博物馆藏《长江万里图》赏析[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2019, (08): 22-23.

[10]吴秋野. 《长江万里图》的作者与年代考[J]. 荣宝斋, 2017, (07): 152-161.

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑

[ 文/编 《弘雅书房》

编辑部:林嘉琪 ]

官方网站:www.artlib.cn

合作请加微信:linjiaqi1063

欢迎评论区留言

每一个好看 我都认真当成了喜欢~~~

返回顶部

返回顶部