发布时间:2025-04-21作者:来源:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

昔唐人(尧)都河东,殷人都河内,周人都河南。夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也,建国各数百千岁,土地狭小,民人众,都国诸侯所聚会。

——《史记•货殖列传》

文献记载和考古发现业已表明,“嵩山—洛阳”地区为天下之中的观念起源很古老。阳城据文献本是夏禹的都邑,而周武王设计成周城的位置,恰恰由于那里是夏人的居地,是天下之中。周成王时青铜器何尊底部铭文“宅兹中国”便是明证。在今天的中原大地河南省内,夏商周文明光耀千古,留存的文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉。“礼行天下:河南夏商周青铜文明”展以青铜器为媒,旨在展现三代礼制文明,藉以劝喻今人做到知礼、明礼、守礼,形成良好的行为习惯。

中国在仰韶文化时期已能冶炼铜锌合金,陕西姜寨遗址就出土有黄铜片、管。到了二里头文化时期冶铜术实现了突破,以青铜礼器的生产为标志进入青铜时代。讲中国青铜时代的开端,绕不开九鼎的传说。根据《国语》《史记》《左传》《韩非子》《墨子》等史书记载,大禹曾经铸造过九鼎。比较详细的记载见《左传》宣公三年(公元前606年)楚庄王向周王室问“鼎之轻重”事件:

楚子伐陆浑之戎,遂至于雒,观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小轻重焉。对曰:“在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九枚,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸。故民入川泽山林,不逢不若,螭魅罔两莫能逢之。用能协于上下,以承天休。桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。其奸回昏乱,虽大,轻也。天祚明德,有所厎止。成王定鼎于郏鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”

又,《史记•封禅书》记录了汉武帝与臣下议论汾阴出土的大鼎:

有司皆曰:“闻昔泰帝兴神鼎一,一者壹统天地,万物所系终也;黄帝作宝鼎三,象天、地、人;禹收九牧之金,铸九鼎。皆尝亨鬺上帝鬼神,遭圣则兴,鼎迁于夏、商。周德衰,宋之社亡,鼎乃沦没,伏而不见……今鼎至甘泉,光润龙变,承休无疆,合兹中山……唯受命而帝者,心知其意,而合德焉。鼎宜见于祖祢,藏于帝廷,以合明应。”制曰:“可。”

如史料所示,太古时期泰帝制作了一个鼎,黄帝制作了三个鼎,而禹铸造了九个鼎,这些数字与天地、万物的存在形态和结构密切相关。禹铸鼎时,调集了各地的铜矿,在鼎的表面铸上各地众神和精灵的图像。禹之所以铸九个鼎,是因为当时有九州,每一个州对应一个鼎(《尚书•禹贡》系统记录了禹王建立天下秩序、设置九州进行统治的政绩)。禹铸九鼎意味着大禹掌握了九州的统辖权和对九牧的宗主权。从此,鼎就成为了中国古代国家权力的象征。拥有九鼎就象征着拥有了天下土地、王权和正统。如王孙满所言,九鼎只在一个王朝真正保持“德”的时候才会留在那个王朝,如果君主的德暗淡下来,九鼎就会转移到另一个王朝。《墨子》曰:“九鼎既成,迁于三国。夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。夏后、殷、周之相受也。”九鼎在夏商周三代的传承,正是其王朝更替的表现。因此,青铜九鼎,历来被视为夏商周的国之重器。

毋庸置疑,九鼎的传说带有很强的政治色彩。据《史记•周本纪》载:

威烈王二十三年,九鼎震。命韩、魏、赵为诸侯……周君王赧卒,周民遂东亡。秦取九鼎、宝器,而迁西周公于憚狐。后七岁,秦庄襄王灭东(西)周。东、西周皆入于秦,周既不祀。

在韩、魏、赵分晋,周王室认可他们为诸侯之前,九鼎震动了,似乎表达着震怒,隐喻着西周统治体制的衰落。最终,传国九鼎在东周灭亡后为秦所占有。

不过《史记•封禅书》则记载了九鼎下落的两种说法:

其后百二十岁而秦灭周,周之九鼎入于秦。或曰,宋太丘社亡,而鼎没于泗水彭城下。其后百一十五年而秦并天下。

关于鼎沉入泗水的传说,大概是汉人基于汉高祖刘邦从泗水亭长起家,想说九鼎未经过秦王朝,直接传给了汉。这种传说在汉代文献和图像中均有反映。如《史记•秦始皇本纪》记载秦始皇巡狩途中,路经彭城时发动臣民潜到泗水中寻找周鼎,但并没有找到。汉画像石上的“升鼎图(捞鼎图)”常描绘众人吊拉出水之鼎的场面,但均以绳断鼎落隐喻秦始皇不得传国鼎。

如前所述,汉武帝曾因汾水出鼎与群臣议,认为是天降祥瑞,预示国运昌隆,遂改年号为“元鼎”。后世武则天曾仿造九鼎置于唐东都洛阳的明堂内,如《旧唐书•则天皇后纪》载:“(万岁登封二年)夏四月,铸九鼎成,置于明堂之庭。”此外,据《宋史》记载,北宋末年宋徽宗曾在崇宁三年、四年各铸一套九鼎,如《宋史•五行志》载:“崇宁四年三月,铸九鼎……取九州水土内鼎中。”

从某种意义上说,两周时期的青铜文明,是周王室资源、技术、文字、文化体制等辐射、下沉与诸侯国的模仿、创新交相作用的结果。从历史进程看,中国青铜时代的落幕的确同步于分封制的终结、大一统国家郡县制的推行。这就不能不对西周政体的核心制度分封制、礼乐制有所了解。

根据《尚书•大传》记载,周公在辅佐成王领导革命、安邦治国的七年里干了七件大事情:“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王。”这里只简要介绍与青铜文明直接相关的分封制、礼乐制。

所谓“建侯卫”,指的就是分封制,是西周政体的基础,意即周王将土地和人民分封给王族、功臣和先代贵族,建立诸侯国以拱卫王室。诸侯需承担镇守疆土、缴纳贡物、朝觐述职等义务,同时在自己的领地内继续向下分封,形成金字塔式的分封体系。这一制度加强了王室对全国的控制,巩固了周天子“天下共主”的地位。分封制最重要的物化表现就是周王通过“册命”赏赐臣下土地、人口、香酒、服饰、车马、武器及其他宝器(这些赏赐品不仅是表示来自周王恩惠的物品,还是通过册命礼仪给予受命者职务权限的象征物)。如果做粗略的分类,赏赐品可分为祭祀用的礼仪用品和车马、兵器等军事用品两大类。

礼乐制是西周政治生活的重要组成部分,礼的范围涵盖社会习俗、国家关系、军队征伐等方面,体现了严格的等级制度。乐与礼结合,不同阶层使用的礼、乐、舞在规模和人数上皆有严格规定。礼强调的是“级别”,即所谓的“尊尊”;乐的作用是“和洽”,即所谓“亲亲”。有别有和,是巩固周人内部团结的两方面。礼所要解决的中心问题是尊卑贵贱的区分,包括祭祀、服饰、饮食、建筑、出行、乐舞、丧葬等社会生活的方方面面。青铜文明中的器用制度与礼乐制密切相关。

周公所立的制度保证了周朝的长治久安,影响延续至后世。孔子对此赞赏说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”孔子晚年还因“久矣!吾不复梦见周公”而感叹自己衰老。可见,西周是孔子心中的理想国,周公是他的精神偶像。

如前所述,西周青铜器大部分是用于祭祀的礼器。诸侯或贵族们所拥有青铜礼器,一般有两方面的来源:其一是周王的赏与。周王把邦国首领、族邑酋长召集到王都,名义上“邀请”他们在周王祭祖时参与陪祭,而真正的意图是通过一整套宗教祭仪仪式的演绎,将周王独一无二的宗教权威传递给他们。然后把祭祀的内容、过程用汉字记录下来,铸刻在青铜器上,颁赐给他们。或者周王因功勋表彰诸侯或贵族、将领,并赏赐土地、车马、吉金等。其二,在诸侯、贵族这一方面,为了提升自己的政治地位,强调自己与周王的特殊关系,当他们被周王邀请参与王室祭祀或在王室宗庙中受封受赏,为了记录这一特殊的荣誉,便铸造一组青铜器纪念封赏仪式,将场景、事由、过程、命辞、赏品等内容铭刻在器物之上,并将这些纪念性铜器作为祭祀重器放在自己的宗庙之中,让后世子孙永远奉祭。如此,纪念性青铜器象征着周王与诸侯之间凌驾与臣服的政治关系。

春秋以后,诸侯争霸,各霸主在寻求统领其他诸侯政治上的正统性和合法性的时候,完全袭用了周王室曾经独有的青铜器制作方法和金文格式。所谓“国之大事,在祀与戎”到了此时,周王室的祭祀权与军事权被撕裂,周王把现实统治权转让给霸主,只保留了宗教权威,实际上徒有“天下共主”之名(这样的虚名在诸侯争霸中常被以“尊王攘夷”名义借势)。权利与财富的积聚,使得青铜器的制作与使用呈泛滥、逾礼之势,但使得青铜器的形制、纹饰、铭文呈现出区域化、多样化风格。

到了春秋末至战国时期,随着土地制度的瓦解和战争规模不断升级扩大,诸侯列国经过数百年的发展,一些强大的诸侯开始无视周天子,“礼乐征伐自天子出”的局面被“礼乐征伐自诸侯出”而取代,周王丧失“天下共主”地位,分封制开始破坏,礼乐制度几乎消亡,取而代之的是尔虞我诈的权术斗争和无休止的分裂、兼并战争。此时期的青铜文化有几个重要的技术特点:器壁轻薄化、失蜡法铸造技术的应用(主要发现于楚系青铜器中,如河南淅川下寺楚墓、曾侯乙墓所出的部分青铜器)、铭文和装饰花纹的点线錾刻技术、镶嵌金银绿松石技术。同时,铁因具有较青铜更好的延展性和硬度,被广泛应用于铸造农具和武器。漆木器与陶瓷器也替代了相当一部分青铜质地生活用器。公元前221年,秦始皇统一六国,建立了以郡县制为基础的中央集权制国家。至此,西周所创的分封制和青铜文明一起退出历史舞台。

本展览的展品以河南夏商周时期青铜器为主,以玉器、甲骨、陶器为辅。展品涉及的王朝有夏、商、周,涉及的方国、诸侯国有长国、郑国、虢国、应国、楚国、蔡国、黄国、赵国等等。以下结合部分青铜器对其归属国予以简介。

夏

夏都二里头遗址位于河南省洛阳市偃师区洛河南侧,遗址出土的青铜容器主要有爵、斝、鼎、盉、觚,已涵盖商代青铜容器的主要类型,说明当时礼器已有较复杂的组合。同时,兵器有戈、戚、箭镞,工具有刀、锛、锥、凿、铲、刻刀、鱼钩等。青铜器作坊位于宫殿区以南中心位置,发现有大量的泥范和铜渣。有研究表明,为了礼制和政治目的而组织青铜产业,并将其产品分配给地方精英们可能是二里头国家最重要的功能。的确,二里头文化的镶嵌绿松石铜牌、陶象鼻盉等礼器已在全国多处有所发现。

展出的夏代文物共3件:窄流平底铜爵、带翼铜铃、陶象鼻盉。

二里头遗址出土铜铃

河南博物院藏

商

据文献记载,商人在建国之前,主要从事贸易活动,曾先后迁都八次。汤征服夏朝建立商朝以后,商人又历经了五次迁都。商朝最后一个都城是殷墟,自盘庚迁殷至纣亡国,共传8代12王,前后达273年。

考古发现业已表明,分布于河南省内的偃师商城、郑州商城、安阳殷墟均有青铜器铸造遗址,结合已发现的陶器、骨器等作坊遗址,可以看出资源、技术、手工业在商代国家中的重要地位。偃师商城的铸铜作坊位于外城内的东北角。郑州商城的铸铜作坊位于外城内中南部的南关外和内城外北部的紫荆山,另在内城以外的东南角、西南角和西偏北位置均发现有青铜器窖藏。安阳殷墟的铸铜作坊位于苗圃、孝民屯北,另在西北冈王陵区陪葬有大量商晚期青铜器。这些青铜器的制作点、埋藏点提供了有关商代青铜器制造产业在组织、生产过程和技术方面的重要资讯,使我们对商代青铜器的文化面貌有了深刻认识。

妇好墓于1976年发现于安阳殷墟宫殿区西部,墓坑位于墓上享堂地基之下,墓中出土近二千件遗物,其中最重要的是多达468件的青铜容器和武器,以及755件精美的玉器。它们代表了晚商时期青铜器和玉器制作的最高水准。妇好墓青铜器展现出对方形容器和鸟兽类动物造型器物的偏好。玉石器则展现出对人物、动物雕塑作品的偏好。甲骨文研究表明,妇好是商王武丁的配偶,骁勇善战,曾率领军队与西方的羌人作战。结合妇好墓的选址与陪葬品的盛况判断,妇好应是商晚期最有成就的王室女性。

展出的商时期文物较丰富,出土地点较多,在此不一一列举。青铜器大致分酒器、食器、兵器三类,主要器物有夔足方鼎、夔足圆鼎、斝、爵、盉、觚、“祖辛”提梁卣、鸮形卣、簋、瓿、刀、斧、戈等。此外还有玉鸮、玉牛、玉兔、玉龙、卜骨,等等。

殷墟妇好墓出土方鼎

河南博物院藏

荥阳小胡村墓地出土鸮形铜卣

河南省文物考古研究院藏

西周早期继承了商代晚期的绝大多数青铜器类型,但是酒器斝、觚、爵的中心位置逐渐丧失,让位给鼎、簋等食器。特别是方形基座簋,是周人的创新器型。西周中期以后食器与沃盥礼器盛行,商代流行的兽面纹淡出,各种形式的鸟纹、羽纹、抽象几何图案成为主流。展出的河南鹤壁市庞村出土的鼎、簋、尊,以及上蔡田庄出土的簋、觯等西周早期青铜器,可以看到商周之际青铜器的传承与创新。

鹤壁庞村出土伯簋

河南博物院藏

长 国

河南鹿邑太清宫镇长子口墓的发掘,揭开了长国史的面纱。该墓平面形状为有两个斜坡墓道的中字形大墓,一椁两棺,墓主为60岁左右男性,墓内殉人15具,出土有青铜器、玉器、骨器、蚌器、原始瓷器、陶器等606件。墓中出土的54件有铭青铜礼器中有48件为“长”、“子口”或“长子口”,均为长子口的自铭,因此墓主即为“长子口”。长为氏族或国名,口为其名。考虑到墓内高规格的墓葬形制和随葬品,如中字形墓形、亚字形墓室,85件青铜礼器、10套爵觚的酒器组合,大量的方形器等特征,墓主应该为与商王朝有着密切关系,他在周初具有相当高的地位,非一般的方国国君。王恩田先生认为“长”即为“微”,墓主应为西周早期宋国的开国国君微子启或其弟微仲衍,而以前者的可能性为大。展出的长国青铜器有“子口”盉、鼎、罍等,时代为西周初期。此外还有玉柄形器。

鹿邑太清宫出土“子口”铜盉

河南省文物考古研究院藏

公元前770年,西周王室内部由于王位之争,引来北方少数民族猃狁的入侵,镐京城陷落。周王室旗下的诸侯在拥戴继立王时发生分裂。西周王室中拥权自重的虢侯立携王,继续以镐京为都。而以申侯为中心的一派,则立太子宜臼为周平王,都洛邑。于是,出现了与东周时代“西周”“东周”完全不同的“东迁期”西周携王和东周平王并列的时代。拥立故王子宜臼一派的有鲁、许、秦、晋、郑。其中晋文侯和郑武王起了最重要的靖王作用。可是,晋不久便发生了内乱,周平王完全依靠了郑的帮助才得以顺利东迁洛阳。郑利用了东迁带来的政治优势,以其强大的军事实力迅速向四周拓展领域,郑侯成为春秋初期对王朝最具影响力的人物。

郑 国

郑国是个西周晚期才诞生的诸侯国。其开国君主郑桓公是周厉王少子,周宣王的弟弟。郑国最初分封在王畿之内,活动区域在今关中平原西南部渭河南岸地区。与虢国一样,它的主要作用是充当周室抵御戎狄入侵的屏障。周幽王时,戎狄侵周,王室危在旦夕。郑桓公于公元前779年将郑国迁徙至今河南新郑,建立新邦。郑庄公时,郑国成为当时最为强盛的诸侯国,开启“挟天子以令诸侯”先例,国公始用天子规制的九鼎八簋。之后许多诸侯国也享用九鼎八簋,反映出列国公卿纷纷僭越礼制的状况。公元前375年,韩国兼并郑国,于是将都城从阳翟(今河南禹县)迁往郑(今河南新郑市)。先后作为郑、韩两国都城的城邑,本名为郑,现在通称为郑韩故城。

展出的郑国青铜器主要出土于新郑李家楼郑公大墓、新郑金城路、新郑中行一号坑、新郑烟厂,器形有鼎、簋、鬲、簠、敦、编钟等,铸作技艺卓越精湛。值得注意的现象是,郑国贵族墓中随葬的铜鼎并存两种类型:古式立耳(或附耳)无盖铜鼎和新式附耳有盖铜鼎。另外,周、楚两种文化因素共存、融合的现象也较明显。

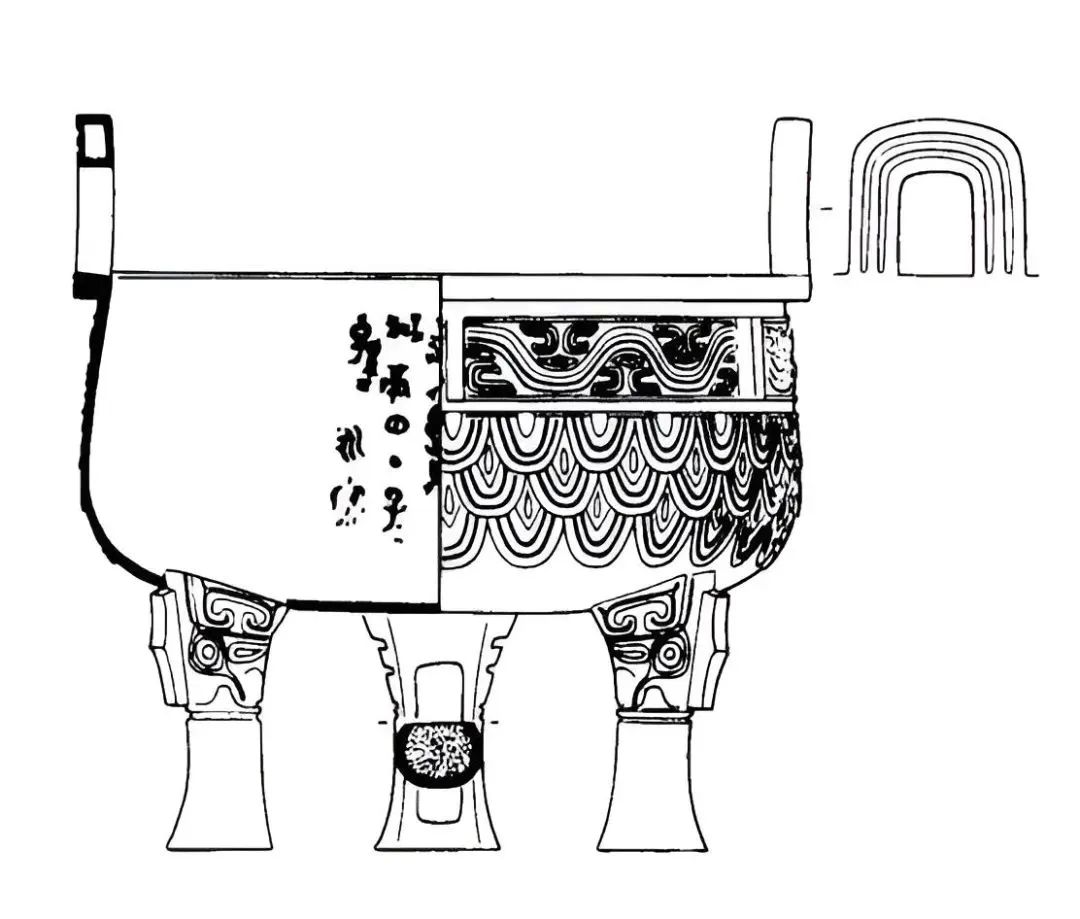

新郑金城路出土蟠螭纹鼎

河南博物院藏

虢 国

虢国初代国君的资格非常老。《左传•僖公五年》云:“虢仲、虢叔,王季之穆也,为文王卿士,勋在王室,藏于盟府。”虢仲、虢叔是周文王的弟弟,虢叔曾为周武王师。据《汉书•地理志》载:“东虢在荥阳,西虢在雍州。”可知虢叔封于东虢,在今河南荥阳西;虢仲封于西虢,在今陕西宝鸡东。西周覆灭后,平王四年(前767),东虢为郑国所灭。西周末年,迫于犬戎侵扰之巨大压力,西虢向东徙居而有南、北虢,在西虢原处有小虢。小虢于公元前687年为秦所灭。北虢处于山西省平陆县东南和河南省三门峡市之间。而南虢,即是今三门峡的虢。根据《左传》的记载,晋献公两次向虞国借道出征,前后灭掉了北虢、南虢,在归途中又灭了虞国,这便是典故“假道灭虢”“唇亡齿寒”的由来。

展出的虢国青铜器主要出土于三门峡虢国墓地,主要器物有“虢季”盨、方壶、马衔、马镳、当卢、銮铃、车軎、车辖、节约等,时代为西周晚期至春秋早期。展出虢国墓玉器有玉鸟、玉人、玉牛、玉鹿、玉象、韘、璜、璧、琮、戈,等等。展品中的一件青玉质亚洲象,表明两周之际中原大地具有优越的生态环境。

三门峡虢国墓M2011出土凤鸟纹铜方壶

三门峡市虢国博物馆藏

三门峡虢国墓M2009出土玉象

三门峡市虢国博物馆藏

应 国

应国早在商代已存在。今本《竹书纪年》有载盘庚七年,“应侯来朝。”甲骨卜辞有“贞王步于应,无灾?”可见应国与商王朝之间,存在着密切的联系。周灭商后,应地为周兼并,周成王改封其弟于应,应便成了姬姓封国。《左传•僖公二十四年》云:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、邦、郇,文之昭也。邘、晋、应、韩,武之穆也。”

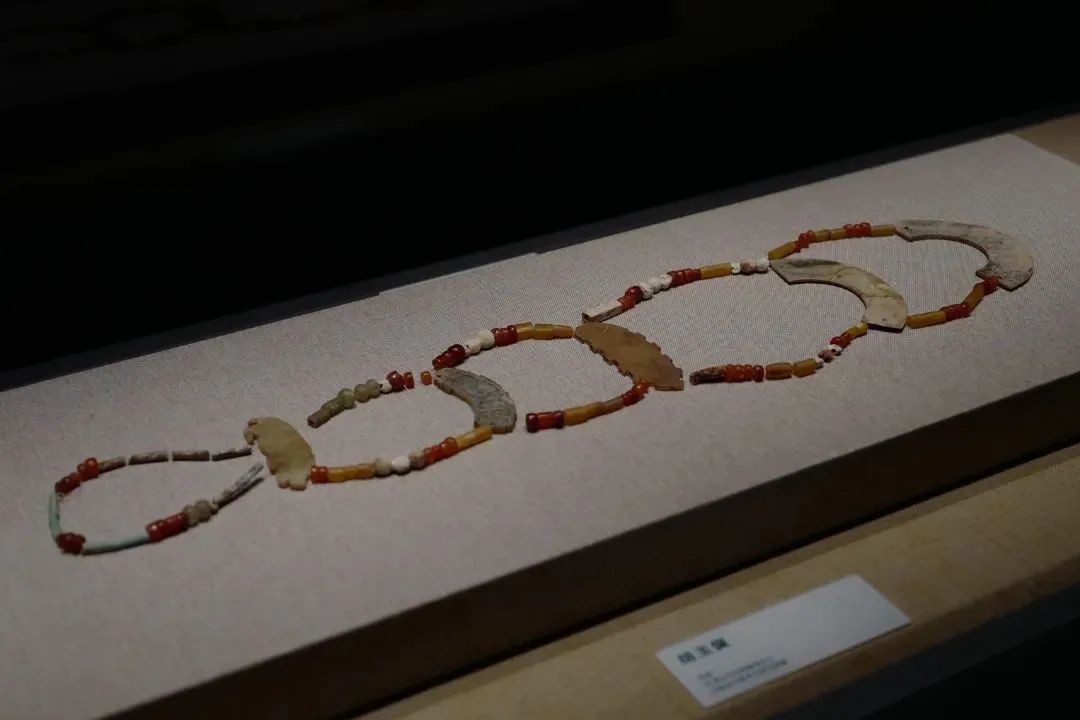

展出的应国青铜器主要出土于平顶山应国墓地八号墓,主要器物有“应公”鼎、盘、匜等,时代为春秋早期。此外还有“敔”鼎、“敔”簋、提梁盉、五璜联珠组玉佩,等等。

平顶山应国墓地出土“敔”簋

河南博物院藏

平顶山应国墓地出土五璜联珠组玉佩

河南省文物考古研究院藏

楚 国

楚国为长江中游的诸侯国,国君为芈姓、熊氏。周成王时,封楚人首领熊绎为子爵,建立楚国。庄王时,任用贤臣,问鼎中原,称霸一时。战国时悼王任用吴起变法,初露称雄之势。威王时进入鼎盛。公元前223年,秦军攻破楚都寿春,楚国灭亡。

楚国在两周国际关系中是一个特立独行的诸侯国。从西周时期楚国就旗帜鲜明地自称“我蛮夷也,不与中国之号谥”,拒绝承认周王的政治、宗教权威。关于周、楚先祖的关系,司马迁在《史记•楚世家》里就有两种说法,即周人正统视角叙述的“鬻熊子事文王”和楚人自诩的“吾先鬻熊,文王之师也”。楚国之狂悖由此可见。史料表明,楚国相信绝对优势的军事实力,是统制和支配国际秩序的决定要素。周昭王南征不返、晋楚争霸、楚庄王问鼎中原、四向征伐扩张,均是楚国霸权政治的表现。因而在物质文化上,呈现出奢华瑰丽的面貌和强势输出的态势。

展出的楚国文物主要出土于淅川下寺、徐家岭及淮阳平粮台,主要器物有“王子午”鼎、“倗”浴缶、提梁盉、壶、敦等。此外还有玉璧、玉环、玉龙珮、玉虎,等等。

淅川下寺M2出土浴缶

河南博物院藏

蔡 国

姬姓,原位于河南驻马店市上蔡一带、淮河支流汝河岸边,后被楚压迫而不断南迁,公元前493年迁都于州来(今安徽寿县),公元前447年灭于楚。蔡国在春秋晚期以后为楚国附庸,深受楚文化影响。1966年在河南省潢川县高稻场发现了春秋晚期的蔡公子义工墓,出土铜鼎1、盏1、簠1、盘1、匜1、盥缶1、舟1,基本礼器组合已是楚式的鼎、簠、缶;但鼎制仍用周式的奇数鼎制,这一现象在安徽寿县蔡侯墓中亦有体现,展现出对姬周文化传统的循守。

展出的蔡国文物主要出土于信阳市潢川县高稻场,主要器物有蟠虺纹盖鼎、盘、匜、盏、舟。

黄 国

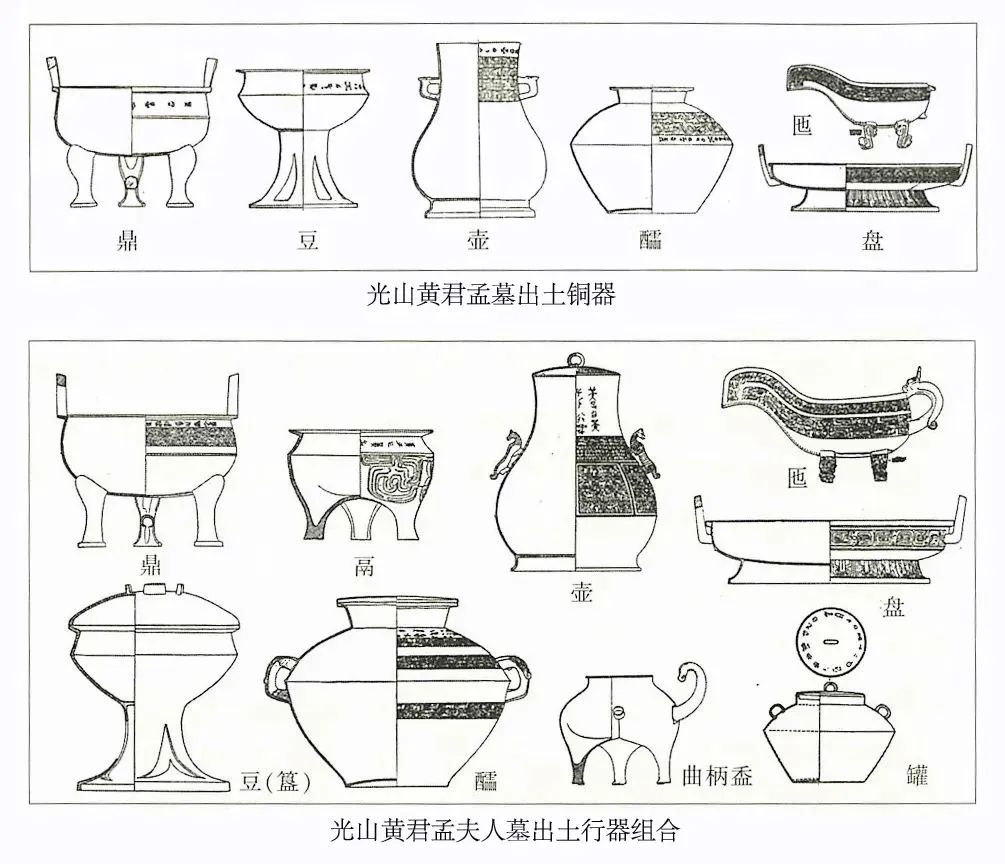

嬴姓,位于淮河上游的潢川一带,公元前648年灭于楚。以黄国为代表的淮水流域诸国,多是商周时期“淮夷”旧部,与周人有着截然不同的文化传统。黄国铜器最重要的发现当属1983年在河南光山县发掘的春秋早期黄君孟夫妇同穴合葬墓。黄君孟随葬立耳无盖鼎2、镂孔豆2、扁壶2、醽2、盘1、匜1,铭文多为“黄君孟自作行器……”;夫人则随葬立耳无盖鼎2、镂孔豆2、扁壶2、醽2、鬲2、盉2、盘1、匜1,铭文多为“黄子作黄夫人孟姬行器……”。均是为丧葬而特别制作的行器,遵循偶器制度,与中原礼制迥异。

展出的黄国文物主要出土于信阳市光山县宝相寺黄君孟夫妇墓、天鹅墩黄季佗父墓,主要器物有“黄君孟”戈、“黄夫人”甗盉、镞、青玉龙凤首璜。

另外,河南安阳林州市桂园东区赵国墓地出土的铜盖鼎、盖豆、提梁盉、链炉、双首龙形玉璜等亦在展出之列。铜器以小型居多,胎体轻薄化,但注重装饰和实用,如器表多饰以密集蟠螭纹,鼎盖面饰环钮,豆盖面附镂空喇叭形捉手。相信这批考古资料的公布,对认识豫北地区战国时期的文化面貌大有助益。

林州市桂园东区出土蟠龙纹带链铜炉盘

林州市博物馆藏

从消费端层面,按功用可将三代青铜器分为六类。

包括用于烹煮的鼎、鬲、甗,用于盛食的簋、盨、豆、簠、敦(盏),以及用于取食的匕,等等。以下仅简要介绍与展览有关的器类。

鼎按功能可分成镬鼎、升鼎、羞鼎三类。镬鼎体形大,亦称大鼎,用于烹煮牲肉。升鼎,又名正鼎,指从镬鼎取出食物用于享用之鼎。羞鼎配合正鼎使用,亦称陪鼎,其作用是盛放有调味的食物。根据《仪礼》《周礼》的记载,鼎原本作为容器所具有的功能中,实用功能的部分转移给了镬鼎、羞鼎;非实用功能的部分转移给了升鼎,其核心价值是用于祭祀,遂有列鼎制度。为了保持祭祀正鼎内牲肉的卫生,此类鼎通常配有鼏(鼎盖)。正鼎华丽的装饰和表意的金文,一方面保持了“铸鼎象物”的意蕴,一方面可以营造祭祀仪式的庄严感、神秘感,对参加仪式的族人也有德美教育意义。从器形上看,鼎分圆鼎和方鼎。圆鼎较普遍。方鼎到商代晚期才较流行,到西周中期以后基本消失。

簋是盛放饭食的器具。作为礼器,簋与鼎常配合使用。《周礼•地官•舍人》:“凡祭祀,共簠簋,实之,陈之。”郑玄注:“方曰簠,圆曰簋。盛黍稷稻粱器。”西周中期,从簋衍生出一种新器形“盨”,椭圆口,有盖,两耳,圈足或四足。俞伟超、高明《周代用鼎制度研究》一文结合历史文献和考古资料,证实《周礼》所载的“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋,元士三鼎二簋”基本符合西周礼制;东周以后随着周王室衰微,诸侯国开始僭越礼制,列鼎制度受到冲击。

三门峡虢国墓地M2001出土“虢季”盨

河南博物院藏

簠是祭祀和宴飨时盛放谷类食物的器具。簠的基本形制为长方形器,盖和器身形状、大小一致,上下对称,盖口部设有卡口,与下半部器身相扣合。簠出现于西周早期,盛行于西周末春秋初,战国晚期以后消失。

甗为蒸食器,上部为甑用以盛食物,下部为鬲可盛水,蒸汽透过中间的箅孔上升以蒸食。从器形来看,甗分连体式和分体式两类,分体式甗多见于西周晚期以后。《仪礼•少牢馈食礼》:“廪人摡甑甗、匕与敦于廪爨。”廪人,掌米入之藏者。廪爨,煮饭食之灶。

洛阳出土西周兽面纹甗

河南博物院藏

鬲为烹饪之器。三足,足中空。《尔雅•释器》:“鼎……款足者谓之鬲。”《史记•封禅书》说九鼎云:“其款足曰鬲。”索隐云:“款者空也。言足中空也。”鬲按形态可分连裆、分裆两类:连裆鬲是指其腹部下方的足或腿部分是相连的,形成一个整体的底座;分裆鬲是指其腹部下方分为三个独立的足或腿部分,这些足或腿部之间有明显的分隔。

豆是一种盛放腌菜、肉酱等食物的器皿。《周礼•天官•醢人》:“醢人掌四豆之实。”醢即肉、鱼制成的酱。《尔雅•释器》:“木豆谓之豆,瓦豆谓之登,竹豆谓之籩。”可见豆是豆、登、籩之通名。豆分圆、方形两类,以圆形为主。祭祀陈列时,豆、簋一般用偶数。

敦为盛黍稷之器。有盖,尊者有饰。《仪礼•士昏礼》:“黍稷曰敦。”敦出现于春秋中期,盛行于春秋晚期至战国。敦在楚地别称为“盏”。敦呈上下对称的球形体,盖口部设有卡口,与下半部器身相扣合。器表通常有繁密的装饰,多使用镶嵌工艺。

淅川徐家岭楚墓出土铜敦

河南省文物考古研究院藏

匕为从鼎中取牲肉之具,亦为取饭食之具。长柄较大者一般与鼎配组,用以取出鼎内之肉,如王子午鼎、匕。短柄较小者用以取饭,即饭勺。《仪礼•少牢馈食礼》:“雍人摡鼎、匕、俎于雍爨。”雍人,掌割烹之事者。雍爨,烹煮牲腊鱼之灶。

淅川下寺M2出土王子午鼎、匕

河南博物院藏

包括用于饮酒的爵、角、觚、觯、舟,用于温酒的斝,用于盛酒的觥、尊、壶、卣、方彝、罍,用于挹取酒的斗、勺,以及用于调酒的盉,等等。

根据《周礼•司尊彝》的记载,祭祀仪典中的青铜酒器可分两类:一类为彝器,用于四季祼祭和禘祫(祭祀始祖);一类为尊器,用于朝践、再献、朝献、馈献等祭礼时盛装“五齐”(“五齐”是指按酒的清浊浓淡分为五等的酒。《周礼·天官·酒正》:“辨五齐之名:一曰泛齐,二曰醴齐,三曰盎齐,四曰缇齐,五曰沉齐”)。这里略作说明,按照东汉郑玄的解释,“祼,谓以圭瓒酌郁鬯,始献尸也。”“祼”经籍又多作“灌”,指的是用“瓒”类挹注器将“彝”中的郁鬯灌注及地,以此祭祀先祖鬼神的祭礼。之所以祼用郁鬯,则是因为其独有的香气,《礼记•郊特牲》:“周人尚臭,祼用鬯臭,郁合鬯臭,阴达于渊泉。”周人认为利用郁鬯的香气可以达到“降神”的目的,引领鬼神至此接受祭拜。据张辛先生的研究,设流置鋬便于把握灌注是彝器区别于尊器的最显著和最基本的形制特征。此外,彝器多有三足,便于火上加热温酒,可使郁鬯的香气更加浓郁,彰显了“降神”的目的,此类器物主要有爵、斝、角、盉等。

商人嗜酒,酒器非常丰富。周代酒器数量锐减,原因是周人认为商人嗜酒误国,故建国后对饮酒之风严加遏制,周王下令只有祭祀时才能饮酒,且不可醉,事见《尚书•周书•酒诰》。但实际上,周代贵族在隆重的宴飨中亦可饮酒。

爵,《礼记•明堂位》:“爵:夏后氏以琖,殷以斝,周以爵。”此三代之爵名不同,但均属爵。《说文解字》云“象爵之形”,“爵”通“雀”,爵因形似鸟雀而得名。青铜爵流行于夏商西周时期。其形制一般前有长流,用以倾酒,后有尖状尾,中为杯,流与杯口之间有双柱,杯身一侧有鋬,下有三足。二里头文化时期的铜爵,器形虽小,铸造技术已显高超。

觚是一种祼酒器。主要流行于商代至西周早期。器形特征为细高体、圈足、喇叭口。

觯是一种饮酒器。《礼记•礼器》:“有以小为贵者,宗庙之祭,贵者献以爵,贱者献以散;尊者举觯,卑者举角。”

舟,敛口,椭圆形腹,腹部深且弧鼓,平底,器身上部两侧有对称的环状耳。舟流行于春秋战国时期。信阳市潢川高稻场、襄阳市余岗墓地、淄博市临淄区朱台镇南高阳村等地出土有铜舟。浙江省博物馆藏有绍兴市坡塘306号墓出土的玉耳金舟。

绍兴市坡塘306号墓出土玉耳金舟

浙江省博物馆藏

斝是一种温酒器,也常被用作祼祭之礼器。盛郁鬯,用于秋、冬之祭。《周礼•春官•司尊彝》:“秋尝、冬烝,祼用斝彝、黄彝。”斝主要流行于夏商至西周早期。

尊有三义:一是礼器之共名,或与彝连文,称尊彝。如周代青铜器铭文常有“作宝尊彝”。二是盛酒鬯器之总名,包括壶、卣、罍、彝等。三是盛酒之器之专名。如《周礼•春官•司尊彝》六尊:献尊、象尊、著尊、壶尊、大尊、山尊。考古学上认定的尊为盛酒器,外形一般呈侈口、鼓腹、高圈足三段式。尊分圆形、方形两类,以圆形为主。盛行于商至西周。

罍为酒器。卑于尊。《周礼•春官•司尊彝》:“其朝践,用两献尊,其再献用两象尊,皆有罍,诸臣之所酢也。”郑玄注:“诸臣献者酌罍以自酢,不敢与王之神灵共尊。”可见罍本义为诸臣之盛酒器。

壶,盛酒、水均可。器形多样,有长颈圆体提链壶、垂腹壶、方壶、扁壶、匏壶等。通常配有盖。投壶则为贵族宴会中礼节性游戏的一类壶,用于投掷矢镞。

卣是一种中型的盛酒器,所盛之酒为秬鬯(一种用黑黍和郁金香草酿造的高香型酒,主要用于祭祀降神及赏赐有功的诸侯)。《尔雅•释器》:“卣,中尊也。”《诗经•大雅•江汉》:“厘尔圭瓒,秬鬯一卣。”毛公鼎铭亦有“易(赐)女(汝)秬鬯一卣。”卣一般为椭圆形敛口,深腹,圈足,有盖,有提梁。卣体型适中,便于携带实用,造型、装饰优美,是商周贵族常用的一种盛酒器。

盉是一种调酒器。黄河流域的盉一般前有上仰的长流,后有鋬,有盖,下多为三足,纹饰较粗犷。长江流域则多见提梁盉,扁鼓腹,短竖流,流口呈兽头形,三蹄足,提梁与盖以链环相接,纹饰较繁密。顺及,江淮流域盛行一种铜甗盉,似为炊器。如出土于信阳市光山县的黄国夫人铜甗盉,上部为带盖甑,下部为鬲式带把盉。此器当为提取甑内某种食材的蒸馏汁液之器具,流嘴便于倾倒。此类甗盉造型别致,胎壁甚薄,极富区域文化特征。

包括盛水的盘、鉴、盂、缶,注水的匜,等等。

盘、匜为周代沃盥之礼器,配套使用。《左传•僖公二十三年》有“奉匜沃盥”的记载,“沃”的意思是浇水,“盥”的意思是洗手洗脸,“奉匜沃盥”是周代祭祀、宴飨、朝觐活动之前的重要礼仪。《礼记•内则》载:“进盥,少者奉盘,长者奉水、请沃盥,盥卒,授巾。”大意是,在仪式开始时,一位年少的侍者捧着盘,另一位年长的侍者则手持水恭候一旁。行礼时,注水冲洗双手,以盘承水,贵族们象征性地净手后,一位负责沃盥之礼的侍从递上毛巾。

鉴形似大盆,有耳,盛行于东周时期。可储水;可作浴盆;可盛冰冷藏饮食;亦可用以储水照容。辉县琉璃阁出土的战国蟠螭纹铜鉴,系合范铸造而成的实用器,大口、深腹、双兽耳,相当于当今的水缸或浴缸。

辉县琉璃阁出土蟠螭纹铜鉴

河南博物院藏

缶为盛酒、水之器。《礼记•礼器》:“门外缶,门内壶,君尊瓦甒。”可见酒缶一般置放于门外。淅川下寺楚墓出土有自铭器“浴缶”。有研究指出,浴缶是楚人特有的沐浴礼器。楚人在祭祀之前,都要沐浴净身以示虔诚,平时也有定期沐浴的习惯(可能与楚地炎热潮湿有关)。在长久的沐浴经历中,楚人创造了一套沐浴用的礼器,如铜鼎、铜缶、铜鉴、铜壶等,即用铜鼎烧水加温,用浴缶装热水,用铜壶装冷水,然后将冷热水在铜鉴中调和到适当温度用以沐浴。

包括长兵器戈、戟、矛、钺,短兵器刀、剑,射兵器弓、弩机、矢镞,防御兵器甲、胄,等等。

戈用以钩挽,或啄刺敌人,其刃横出,故称勾兵,与直刃刺兵之矛不同。《周礼•考工记》对戈的形制与制作有详细记载。戈分三部:曰援,为横出之刃,用以钩啄者;曰胡,为直下之部分,有孔,用以贯绳缚于柄者;曰内,即援后短柄,穿入木柄,亦有孔,贯绳以缚于柄之上端。戈之柄,周尺六尺六寸,合今148.5厘米。戈是商周时期最常见的兵器,广泛适用于车兵、马兵、水兵、步兵作战。总体演变趋势是从宽体到窄体,锋、援、胡部长度逐渐增加。

戟是将戈、矛合二为一的兵器(分体、连体均有),兼有戈之啄击、推杀、勾杀,矛之直刺、挑杀、劈杀的多重作用,杀伤力比戈、矛更强。戈、矛、戟的长柄末端通常有鐏,有加固、装饰和立地作用。

钺形似斧,但较斧宽扁,圆弧刃。在新石器时代为玉、石质地,在商周时期主要为青铜质地。钺是军权和王权的象征。《尚书•周书•牧誓》载“王左杖黄钺,右秉白旄以麾”,以黄钺、白旄彰显周武王军事统帅之威严。《礼记•王制》载“诸侯赐弓矢,然后征。赐鈇钺,然后杀”,意即诸侯只有被授予弓矢才能远征,只有被授予斧钺才有杀伐之权。出土于湖北枣阳市郭家庙曾国墓地的曾伯陭钺,铭文为:“曾伯陭铸戚钺,用为民刑,非历殹刑,用为民政”。意思是曾国的国君陭制作了这件钺,用来维护社会秩序、惩治罪犯。然而,它并非专为杀人而制,而是晓民以刑律,治民以政事。显然,钺是行使刑法与政令权力的象征。

河南辉县出土镂空夔龙纹钺

河南博物院藏

所展出的吴越式剑,圆形剑首,圆柱形短茎有双凸箍,窄剑格,剑身细长、中前部收束,剑身起中脊、双面刃,是吴越与中原诸国文化交流的物证。《庄子·刻意》云:“干(邗)越之剑者,柙而藏之,不敢轻用也,宝之至也”,足见吴越式剑之珍贵。

包括铃、铙(钲)、甬钟、钮钟、镈、铎、句鑃、錞于,等等。

铙,又称“钲”或“执钟”,口部凹弧,底部的中空管状短柄与体腔相通。铙口朝上,用槌敲击,用于祭祀、宴飨时演奏,也可用于战争中止鼓退兵。

钟是悬挂于架上,以槌叩击发声的乐器。成组的称“编钟”,大而单一的称“特钟”。斜挂有柄的钟称“甬钟”,直悬无柄有钮的钟称“钮钟”。湖北随县战国早期曾侯乙墓出土有编钟、编磬,据铭文考定已有七个音级:宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫,分别对应西洋音乐中的1、2、3、4、5、6、7。钟架在古代被称为“簨簴”,其中横梁称为“簨”,立柱称为“簴”。钟架通常为青铜或髹漆木质地,形状呈曲尺形,装饰华丽,用于悬挂编钟。编钟是西周宫廷乐器,是等级和权力的象征,早期或被赏赐少数功臣,中晚期各诸侯与卿大夫日益打破原有等级规制开始使用,数量也日益增多。两周时期,贵族在祭祀、宴飨时,编钟与编謦、编镈等乐器相和演奏。演奏时多伴有舞蹈,所吟诵之歌辞,多被孔子编订《诗经》时收入“雅”“颂”二部。

新郑中行1号坑出土蟠螭纹编钟

河南博物院藏

主要是不便归类的日常生活用具,如镜、带钩、燎炉、箕、熏炉、灯、货币、度量衡、玺印、符节,等等。车马构件和饰件亦可归入此类,如当卢、节约、衔、镳、衡、轭、銮铃、辖、軎等。

带钩是系束腰带的实用配饰,相当于今天的皮带扣。由钩首、钩身、钩钮三部分组成,质地有青铜、黄金、玉石等,式样繁多,精致轻巧。华丽的衣着与精致的带钩相配合是贵族们竞相追逐的时髦风尚,带钩因显露于衣袍之外示人,故通常以镶嵌工艺做出精美纹饰。除实用功能外,工艺多样的带钩也是身份、财富的体现。

马车是三代贵族出行最重要的陆上交通工具,不同阶层的人所用马匹有着严格规定,据逸礼《王度记》载:“天子驾六,诸侯与卿同驾四,大夫驾三,士驾二,庶人驾一。”用车马随葬的方式主要有两种:一种是在主墓附近专设车马坑有序排列埋葬;另一种是将车子拆散成轮、轴、辕、衡、舆等部件,陈放在墓内,而将驾车的马匹另行挖坑掩埋。

当卢为系于马头部的饰件,形式各异,放置在马的额头中央偏上部,也就是马鼻革与额革部位交接处的饰物。当卢原意或为“挡颅”,即保护马颅面之具。

銮铃安置于车衡之上,器形通常由铃球、铃颈、銎座三部分组成。《大戴礼记•保傅》:“在衡为銮,在轼为和,马动而銮鸣,銮鸣而和应。”考古出土的车马器铜铃有大有小,大者置于车衡,小者系于马镳。

三门峡虢国墓地出土銮铃

河南博物院藏

軎套在车轴之端,形如筒,以保护轴。

辖插于轴端之軎孔内,使軎、轂、轴三者固定,保护车轮在行进中不致外脱。

自然界含铜矿物多达240余种,但有工业价值的只有自然铜、硫化铜矿和氧化铜矿。硫化矿物有黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、铜蓝、黝铜矿、硫砷铜矿;氧化铜矿有孔雀石、硅孔雀石、赤铜矿、蓝铜矿、黑铜矿等,铜矿石由几种矿物共生组合而成。先秦时期是根据矿山赋存的铜矿石特征就地取材的。古人只能凭外观特征、物理性质、识别经验来选择矿物。有什么样的矿石就炼什么样的铜,能炼什么样的铜矿石,就有什么样的炼铜工艺。

具体到铸造不同品类的青铜器时,青铜合金成分的配比已有较成熟的经验总结。据《周礼•考工记》所载:“金有六齐:六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐;三分其金而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐;金锡半,谓之鉴燧之齐。”

中国古代青铜器的铸造主要采用了泥范块范法制作工艺。

小型或简单青铜器铸造采用块范法浑铸成形。通常铸造一件青铜器需要数块泥范和一块泥芯组成铸型。具体方法是先制作一个所铸青铜器的泥塑模型,然后在其表面贴以软泥按压产生一个青铜器外表的印痕,并纵向切割成几个部分,以方便将其从模型上移开。分开的外范进行烘干处理后,将其围绕铸造内核(一般是通过均匀削减模型的体积来获得)重新组装。融化的铜液会倒入内核和外范之间的空隙中,浇注冷凝后打开铸型清理范和内核(芯),从而铸成青铜器。

二里头青铜容器壁薄且均匀,通常在1-2毫米,说明范、芯组装十分精确且稳固,表现出高超的铸造技艺。从技术角度来讲,二里头文化时期的青铜器制造已达到相当发展程度,有可能制作出较大、较复杂的器物,史传禹铸九鼎并非没有可能。

新郑市望京楼出土铜爵

河南博物院藏

大型或复杂青铜器的铸造采用分铸铸接、焊接技术。如青铜器的管状流、鋬、耳、扉棱、圆雕兽、提梁、足等构件(或附件),通常是另行铸造后通过榫卯铸接方式或焊接方式(通常是预先铸好附件,然后在铸造器身时一起镶嵌在范上进行浇铸熔接)接于器身。

青铜器的浇铸方法,基本上采用倒浇法,即器物底部设浇口,而实心青铜器采用正浇法。西周时期的青铜器铸造中普遍使用芯撑,芯撑分为铜质和泥质,这主要在铸造较大的青铜器时使用。西周中晚期,随着模、范翻制技术的推广,与以前的一套范铸造一器相比,当时可以使一种器类成组铸造,达到器物的大小、形制、纹饰和铭文完全相同的效果。

出土于河南辉县褚邱的商代晚期“祖辛”卣,提梁与器颈半环的套合、大角的兽首、发达的扉棱、精美的三层纹饰(第一层为高浮雕凤鸟纹、夔龙纹等,第二层为浅浮雕瓦楞纹、环带纹、网格纹等,第三层为云雷纹地纹),都表明商晚期的青铜铸造技术已达到很高水平。扉棱上明显的范铸痕迹说明该器的器盖和器身系用四分范的方法合范铸造而成,而兽首提梁的合范痕迹又表明提梁系器身铸成后再加范二次浇铸而成,这较一次浇铸成型的浑铸法是一个明显的技术突破。

辉县褚丘出土“祖辛”卣

河南博物院藏

楚国青铜器的附件多采用焊接连接于主体,以淅川下寺春秋楚墓王子午鼎最具代表性。该鼎铸型为腹范6块、底范4块和芯范1块组成。腹部分范在器身的怪兽处,鼎底外部有“十”字形和环形加强筋。器身和附件分别铸成之后,将附件一一焊接到器身。据苏荣誉先生的观察研究,此鼎的爬兽和附饰,总共有38个铸件(包括六件失蜡法铸造的兽角),经过了20次铸接和14次焊接。

淅川下寺M2出土王子午鼎底部铸痕

迄今尚未见到夏代青铜器的铭文。商代早中期的铜器极少见到铭文,个别器物上出现了作器者的族徽符号。商代晚期铭文出现被祭祀祖先名,如“司母戊”“司母辛”;亦出现“图像铭文(或称族徽)+祖或妣名(通常用日干称号)”,如“象祖辛”。帝乙、帝辛时期,出现了纪事体铭文,长铭铜器大多出土于都城殷墟。

两周时期青铜器铭文篇幅较长,记事完整,具有重要的史料价值。金文内容涉及册命、祭祀、征伐、训诰、乐律、追孝、宴飨、狩猎、契约、律令、嫁娶、丧葬、物勒工名等各个方面。金文内容所反映的名物、史实、礼仪、观念、作器缘由、社会关系、天文地理等信息,为考古学、历史学研究提供了直接材料。

册命是王室向贵族封官授职的隆重典礼,册命文字原书于简册,册命时当庭宣读,受命者归而铸于铜器,故此类铜器被称为重器。陈汉平在《西周册命制度研究》中综合比较了八十例册命金文,得出了完整的西周册命金文文例。兹录于下:

隹王某年某月月相辰在干支,王在某(地)。旦,王各于某(地),即位。某(人)右某(人)入门,立中廷,北向。史某受王命书,王乎史某册命某。王若曰:某,由某种原因,余册命汝官司某事。赐汝秬鬯、服饰、车饰、马饰、旂旗、兵器、土田、臣民、取征某寽。敬夙昔用事,勿废朕命。某拜手稽首,受命册,佩以出。反入觐璋,敢对扬天子丕显休命。用作朕皇(剌)祖皇(剌)妣皇考皇母宝尊彝。用匄祈眉寿万年无疆,通录永令霝冬,子子孙孙永宝用。

祭祀祖先的金文,以平顶山应国墓地M8出土的“应公”鼎铭为例。铭文为:

应公作尊彝簟鼎,珷帝日丁子子孙孙永宝。

大意是说,应公制作这件祭祀祖先的铜鼎,是期望作为珷帝(周文王,庙号为“丁”)后裔的他的子孙后代永远将它作为宝物流传下去,并用它来祭祀祖先。

展品敔簋反映的是西周厉王时期应侯敔因在保卫成周战争中立下赫赫战功而受到周王赏赐。敔簋1990年出土于平顶山应国墓地M95,共4件,大小、形制和纹饰近同。器内底和盖内有相同铭文二十七字:

唯八月初吉丁丑,公作敔尊簋,敔用易眉寿永命,子子孙孙永宝用享。

铭文中不仅有作器者和器物赠送者“公”,而且还提及有受赠者“敔”。

凑巧的是,传世的厉王时期敔簋的铭文中也提到“敔”,而且还记录“敔”因追击讨伐来犯成周的南淮夷荣立战功受到赏赐这一事件。可知考古出土的敔簋铭文中的“敔”和传世的敔簋中的“敔”为同一人,因受周王命追讨南犯之敌而得到赏赐,后成为应国的国君。“敔”簋铭文中的引导者“武公”可能是其祖辈、父辈的应侯。现录传世敔簋铭文如下以作对证:

唯王十月,王在成周。南淮夷遱、殳。内伐溟、昴、参泉、裕敏、阴阳洛。王令敔追拦于上洛、炘谷,至于伊班。长榜载首百,执讯四十,夺俘人四百,献于荣伯之所。于炘衣肄,复付厥君。唯王十又一月,王各于成周大庙,武公入右敔。告擒馘百,讯四十。王蔑敔历,使尹氏授赉敔圭瓒,□贝五十朋,赐田于敔五十田,于早五十田。敔敢对扬天子休,用作尊簋。敔其万年子子孙孙永宝用。

意译:十月厉王在成周,南淮夷入侵了包括溟、参泉等地。厉王命令将领敔在上洛、炘谷追击拦截敌人,追击至伊水回师。敔用长杆挑着100个敌人的首级,抓获了40个俘虏,从敌人那里解救了被俘虏的人400人。敔将这些战利品交到了荣伯的领地,在炘地交接之后,将被俘虏的人都交还给他们的主君。十一月,厉王在成周太庙,武公引导敔进入,向厉王报告斩首和俘虏情况。厉王勉励了敔,命令作册尹赏赐他……

丧葬用青铜明器,以光山县宝相寺黄君孟夫妇墓出土甗形盉为例。铭文为:

黄子作黄夫人行器,则永宝宝霝冬霝後。

此处黄国国君为其夫人所作“行器”,并非指征伐、远行之“行器”,而是指“大行之器”,称死亡为“大行”。霝冬霝後,即“令终令后”,意为得享福禄名位而终,又有好的后嗣。

光山县宝相寺黄君孟夫妇墓出土甗形盉

河南博物院藏

有时,贵族铸造一套青铜器有多重目的,如王子午鼎。1978年出土于河南淅川下寺春秋楚墓2号墓中的王子午鼎,一组七件,形制相同,依次由大到小。鼎侈口、束腰、平底、蹄足,口沿上附有长方形竖耳两个。鼎盖平,盖面微弧。此类型鼎属楚国特有的升鼎样式。此组铜鼎出土时,鼎内均盛有牛骨多块,盖上各置铜匕一件。此组铜鼎的内腹、底和盖上,均铸有相同的铭文。器铭以“鸟虫篆”书写,释文如下:

隹正月初吉,丁亥,王子午择其吉金,自作彝脀鼎,用享以孝于我皇祖文考,用祈眉寿,□恭舒迟,畏忌趩趩,敬氒盟祀,永受其福。余不畏不差,惠于政德,惄于威仪,阑阑兽兽。令尹子庚,殹民之所敬,万年无期,子孙是制。

意译:楚康王某年正月初丁亥这一天,王子午选择了精美的黄铜,铸造了礼器脀鼎,用来祭祀祖先文王;用来祈求长寿;又恭恭敬敬、小心翼翼地用来进行盟祀,永远受到福泽。我不畏惧、不软弱,既给人民施以德政,又以身作则,做出榜样。保护着、守卫着楚国,所以受到全体楚国人民的敬重。希望子孙后代,永远按照上边的话,作为自己行动的准则。

如铭文所示,王子午铸鼎目的是:祭祀祖先、祈求长寿、盟祀、自赞、勉励子孙。顺便一提,据《左传》所载,王子午又叫子庚,当时任楚国的令尹,为百官之首,正是敢于“问鼎中原”的楚庄王的儿子,又是楚共王的弟弟,是名副其实的权贵。

新郑白庙范战国晚期窖穴中出土的“郑左库”矛、“卅一年郑令”戈,均为韩国所铸造兵器。据研究,韩国兵器铭文格式为:“某地+左/右库+工师名+武器名”,“左库”为兵器铸造机构。“郑左库”,即“郑左库工师某某造”的减省。“郑令”即韩都郑城之令,“卅一年”表明其任职年代在韩国最后两王桓惠王、王安之世。这是“物勒工名”在铜器上的反映。

新郑白庙范出土“卅一年郑令”戈

河南博物院藏

中国古代青铜器上的装饰,始于二里头文化。二里头遗址出土的铜爵腹部饰有乳丁纹,口部双柱形如蘑菇;铜鼎腹部饰有带状网格纹;铜牌上有绿松石镶成的兽面纹。

❖商代早中期青铜器的装饰,以兽面和动物纹为主,多呈单层带状分布于器壁上,纹饰多左右对称。此外还使用乳丁纹、斜方格纹、云雷纹、目雷纹。

❖商代晚期至西周早期是青铜工艺的鼎盛期,纹饰丰富多样。从花纹上看,一改早期单层带状花纹为三层花纹,即在主纹的底部空白处刻上一层纤细匀密的云雷纹作为衬托,又在主纹的表面饰以相应的阴线。纹饰整体呈现出繁密绚丽之感。花纹主要还是以动物纹样为主,如兽面(或称饕餮)、夔、龙、凤、怪鸟、怪兽、牛头、羊头、虎、蛇、鸱鸮、鸟、鱼、龟、蝉,等等。几何纹样也很流行,如雷纹、重环纹、云纹、菱形纹、三角形纹、圆涡纹、凸弦纹、蕉叶纹,等等。

荥阳小胡村墓地出土铜鼎

河南省文物考古研究院藏

❖西周晚期至春秋中期青铜器纹饰趋于简单,很少用三层花纹。纹饰的布局,多环绕器壁周围呈二方连续的环带状,但并不注意对称和纹饰中点的分布。花纹内容,早期的夔纹、鸟纹式微,以窃曲纹为主,波带纹、重环纹、垂鳞纹、羽纹、瓦楞纹次之。春秋中期出现了四方连续的动物纹(蟠螭纹、蟠虺纹)。

郏县太仆乡出土窃曲纹鼎

河南博物院藏

❖春秋晚期至战国末期青铜器装饰艺术进入新发展阶段。春秋晚期花纹比较繁缛,线条纤细,出现一器饰以多种花纹与高浮雕。花纹有蟠螭纹、蟠虺纹、龙纹、凤鸟纹、云纹、涡纹、蕉叶纹、兽面纹,等等。战国时期的装饰纹样出现了具有故事性的画像艺术。流行镶嵌绿松石、红铜,错金银,点线錾刻工艺。花纹有狩猎纹、水陆攻战纹、采桑纹、宴乐纹、高台建筑、祭祀场景,等等。

撰 文:刘建安

供 图:河南博物院

河南省文物考古研究院

三门峡市虢国博物馆

新乡市博物馆

林州市博物馆

浙江省博物馆

参考文献

杨伯峻编著:《春秋左传注》,中华书局,1990年5月第1版。

[汉]司马迁撰;(日)泷川资言考证;杨海峥整理:《史记会注考证》,上海古籍出版社,2015年4月第1版。

钱玄、钱兴奇编著:《三礼辞典》,凤凰出版社,2014年6月第1版。

中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学•夏商卷》,中国社会科学出版社,2003年12月第1版。

中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学•两周卷》,中国社会科学出版社,2004年12月第1版。

李峰著;刘晓霞译:《早期中国:社会与文化史》,生活•读书•新知三联书店,2022年2月第1版。

张闻捷:《楚国青铜礼器制度研究》,厦门大学出版社,2015年6月第1版。

张辛:《礼与礼器:中国古代礼器研究论集》,上海古籍出版社,2022年8月第1版。

(日)小南一郎著;杨振红、尚宇昌译:《中国古代天命与青铜器》,华夏出版社有限公司,2024年1月第1版。

苏荣誉:《中国古代泥范块范法青铜铸造》,《中国青铜技术与艺术》(丁酉集),上海古籍出版社,2019年12月第1版。

赵世纲、刘笑春:《王子午鼎铭文试释》,《文物》1980年第10期。

河南省文物考古研究所编:《河南商周青铜器纹饰与艺术》,河南美术出版社,1995年9月第1版。

来源:浙江省博物馆

文字:刘建安

编辑:赵任子、龚思宇

初审:刘建安、施义亭、赵任子

复审:施义亭、应霁民

终审:杨 玲

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑

[ 文/编 《弘雅书房》

编辑部:暄妍 ]

官方网站:www.artlib.cn

合作请加微信:linjiaqi1063

欢迎评论区留言

每一个好看 我都认真当成了喜欢~~~

返回顶部

返回顶部