雨,是东方文人叩击天心的木铎。自荆浩在《笔法记》中提出“气韵生动”之要义,画家便以雨为媒介,在绢素上构筑起与自然对话的经验。五代董源以披麻皴皴染出江南烟雨的肌理,北宋米芾用墨点堆叠出云山浑沌的呼吸,至明清沈周、石涛等人,更将雨境化作承载忧乐的精神容器。

本次展览分为“墨云初酝·雨前”、“烟雨空濛·雨中”、“霁色澄怀·雨后”三个单元,每一幅古画都是未干的水镜,既倒映着画家挥毫时的天光云影,也折射着观者此刻的心象涟漪。我们循着古代绘画中墨色浓淡干湿,体察古人对下雨全过程的细致观察和描绘。

在雨水尚未降临时,乌云已经开始积聚,元代黄公望在《写山水诀》中指出“画云要得吞吐之势”。云脚低垂处,渔人收网、燕雀归巢,万物在气压下沉吟。画家以渴笔焦墨勾勒山石嶙峋,却在枯枝断崖间暗藏润泽生机,这充满张力的静默,正是天地酝酿的序章。

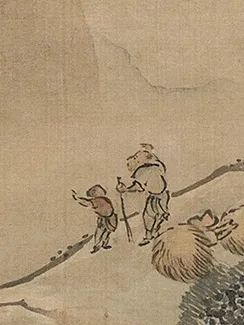

作者:朴菴

尺寸:38.1cmx69.4cm

材质:绢本设色

艺术时期:宋代

收藏机构:上海博物馆

此画以空江烟雾、风雨欲来的壮阔景象为背景,全图用笔简放而雄劲,树干、树叶随手点画,笔法生动活泼;人物、小舟则信手勾画,远山与坡地以大片水墨渍染,通过水墨的丰富层次变化,表现出下雨之前空气湿润水汽丰沛的感觉。而画中渔人急忙奔避的生动情景则反映出大雨将至。

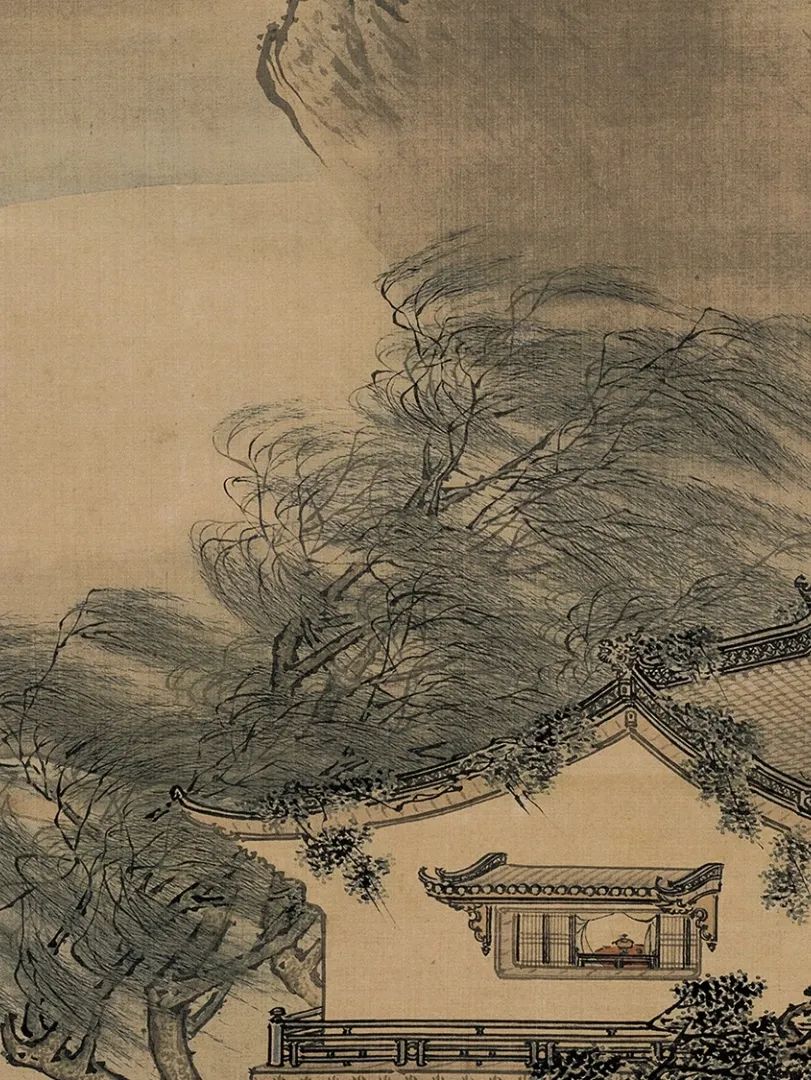

作者:高克恭

尺寸:100.4cmx106.8cm

材质:绢本设色

艺术时期:元代

收藏机构:上海博物馆

此图主山魏峨,云霭迷茫,远山在云雾中若隐若现,山腰并掩映楼阁屋宇;近景陂陀丛树溪流迂曲,营造出烟雾朦胧、山雨欲来的景象。峰峦之浑厚、意境之闲逸,出自董源画风;山头多矾头、山石用柔婉的披麻皴和树木用勾干点叶,亦为董巨之画法。同时山体所施横点苔和白云墨染之技法,则融入了二米云山法。

作者:吴镇

尺寸:47.2cmx451.6cm

材质:绢本墨笔

艺术时期:元代

收藏机构:台北故宫博物院

画中有乾隆1744年题跋:“夏山欲雨云先凝……幽人杖策独归去。”吴镇通过描绘天空中云层的厚重,正面表现将要下雨的天气状况,山间高士转头望向天空,正策杖回家,又从侧面表明将要下雨。而在1773年,乾隆再次题跋:“不辨重峦凡几层。”画中远山因雾气缭绕而看不分明,吴镇对于细节的处理,处处都在点明画题。

作者:刘钰

尺寸:95cmx165.7cm

材质:绢本设色

艺术时期:明代

收藏机构:北京故宫博物院

本幅布局饱满,山峦填满大半画面,气势逼人,山体几乎全用长披麻皴,增加了画面的动感。右侧的浓云以细笔勾轮廓,淡墨渲染,生动地刻画出云朵急速翻滚变化之态。蜿蜒的山体,盘旋的山径,翻转的云朵,流动的瀑布,溅起的浪花,共同营造出深山中风云激荡、大雨欲来之势。该图画风沉郁清壮,用墨朴茂湿润,主要仿自元代吴镇,而清丽秀润之笔法则与吴镇的厚重粗犷有别。

作者:张路

尺寸:147cmx105cm

材质:绢本设色

艺术时期:明代

收藏机构:北京故宫博物院

“山雨欲来”的画题是后人根据画面内容添加的,用于此图可谓恰如其分。图中绘高山深壑,泉石溪流,云雾迷蒙,树枝摇曳,一幅大雨将至、风云突变的情景。全幅以大笔泼洒,水分浓郁,用笔粗放不羁,水墨酣畅淋漓。山峰以大笔横点融成,外围轮廓呈现不规则的犬牙般曲线,大胆的用笔恰当地描绘了特定环境中风雨交加的自然景色。又以淡墨轻画远山,隐隐约约,给人以山外有山的感觉。山脚下,画家不着一笔,留出大片空白,缭绕的云雾拉开空间距离。作者采用毛笔乱点的手法画树叶,将风雨中飘摇的枝叶表现得生动而富有神韵。全图除人物外,几乎省略了线条,以大块墨色的渲染见长。

作者:董其昌

尺寸:28.8cmx17.7cm

材质:纸本墨笔

艺术时期:明代

收藏机构:台北故宫博物院

此图页为董其昌“舟行十景图册(十一开)”之一,而据董其昌本人题跋“毗山秋霁写欲雨图”,可知此作是董其昌在秋季雨过天晴后对下雨之前场景的记录。画中笔墨简淡,最具特点的是董其昌对远景的山的描绘,由于云气的集结,山已看不分明,他用断断续续的留白来表现云气的朦胧感。

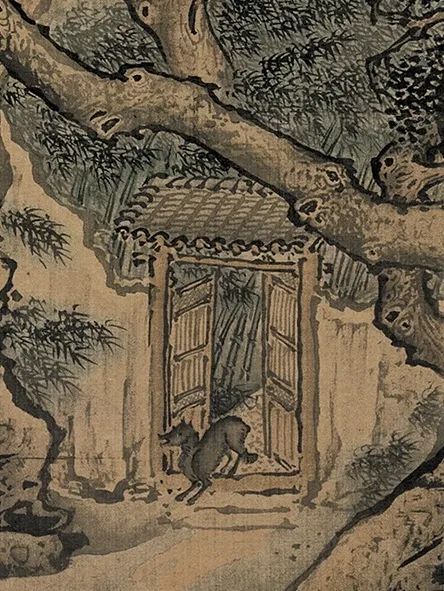

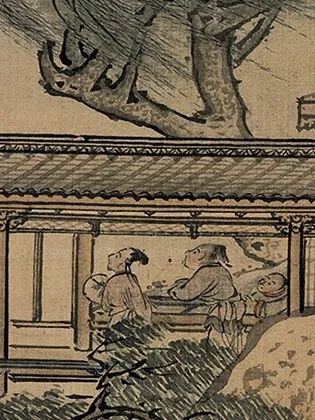

作者:袁耀

尺寸:194.7cmx116cm

材质:绢本设色

艺术时期:清代

收藏机构:北京故宫博物院

所描绘的是盛夏季节山雨欲来时的山中田园景色。画家为凸显主题,在画面细节处构思,比如着急靠岸的渔夫、抬头望天的老人小孩和楼阁中转头看天的文人、在门口狂吠的家犬、被风吹到院子中的蒲扇、随风飘扬的柳枝等等。画中描绘的所有景物,都被画家统一在“山雨欲来风满楼”的主题之中,浓云密布,似迅猛涌来,整个画面都被笼罩在强烈的风雨即作的紧张气氛中。

作者:恽寿平

尺寸:28.7cmx45.4cm

材质:纸本墨笔

艺术时期:清代

收藏机构:台北故宫博物院

此作为恽寿平仿米芾笔意而作,米氏云山不拘一格,特点是不直接勾线,而是用墨点点染,积点成形,营造出烟雾缭绕、若隐若现的意境。米氏父子的作品常常表现出江南烟雨的朦胧美,通过水墨点染的方法,描绘烟云掩映的山川景色,显得亦真亦幻,美妙独特。这件作品通过运用米点皴,使将要下雨的春山景色显得更加空灵。

作者:王翚

尺寸:32cmx23.7cm

材质:绢本设色

艺术时期:清代

收藏机构:台北故宫博物院

此画为王翚仿黄公望《夏山欲雨图》,黄公望原作虽已不存,但他的《写山水诀》中对于画夏山欲雨这样说“夏山欲雨,要带水笔”。也就是既然要画下雨前空气湿润的、水汽弥漫的景色,毛笔就要多吸水,墨色才能润,不然枯笔难以表现夏山欲雨这一特定的主题。

作者:张崟

尺寸:150.1cmx62.7cm

材质:纸本设色

艺术时期:清代

收藏机构:上海博物馆

历代画家画雨前图,已经总结出了丰富的经验,画家们通过描绘风起云涌、天光晦暗,以及画中点景人物的各种神情动作,来表现大雨将至的紧张感。而在中国南方地区,夏天时节雨水本就丰沛,所以我们看到的各种夏山欲雨图,跟其他描绘夏季景色的山水画,似乎有很多共通之处,所以有时我们只能从画题中去区分。

云气深沉,古人便知雨水将至,在落与未落之间,正是天地玄机所在,紧张与期待的情绪在此刻达到高点,剩下的留白,便是留给雨水的舞台,画中压抑的云团,将在第二单元化作倾盆大雨。

当雨撕开天幕倾泻而下,中国绘画迎来了最恣肆的狂欢。古代画家画雨,并非直接画细密的雨点,太过写实就会破坏画面的意境,因此画家们学会了用淡墨横扫的方式烘托气氛,或用人物撑伞的方式来暗示雨的存在。

天地褪去形骸,唯见元气周流,墨色在绢上生长出苔痕、涟漪、雾瘴,将“湿润”这个触觉转化为可栖居的诗学空间。

作者:戴进

尺寸:143cmx81.8cm

材质:绢本设色

艺术时期:明代

收藏机构:台北故宫博物院

整件作品最吸引人的是天空中的狂风大雨用大笔挥扫,增添了画面的气势。画中虽然表现的是雨景,但景物自近而远,层次清楚明晰,将雨中急归之心表现得淋漓尽致。画面近处的岩石和归舟,一静一动,对比鲜明,使构图统一中有了变化,更加突出风雨归舟的主题。溪桥上冒雨赶路的农夫,被作者刻画得惟妙惟肖,一个个显示出匆忙急切的神态。中景处的芦苇更是突出了风势的狂猛劲厉。 该图章法新奇独特而巧妙,笔墨兼工带写,显出豪放洒脱而湿润空的意境,成功表现了风雨交加的自然景色和特定环境中的人物情态。

作者:吕文英

尺寸:170.5cmx103.4cm

材质:绢本设色

艺术时期:明代

收藏机构:克利夫兰艺术博物馆

此幅用马远法,山石用长斧劈与拖泥带水皴。树木的画法则受浙派戴进的影响。用水墨刷风雨的笔法与前一幅戴进的《风雨归舟图》极相似,体现了明代中期院体与浙派的一定联系和相互影响。

作者:朴菴

尺寸:167.4cmx105.2cm

材质:绢本设色

艺术时期:清代

收藏机构:台北故宫博物院

图绘风雨霶霈,江浪汹涌中,一舟满载乘客,急于归航之景。不论是大笔挥洒出的雨势,抑细笔描画柳枝、芦苇的倾趋,画家皆成功地将自然界中强风骤雨之景象显现在画面上。尤以船夫抵著风雨,奋力撑篙。乘客持板、伞,欲获庇挡之态,更是刻划入微,生动如活。

作者:傅抱石

尺寸:89.7cmx59.4cm

材质:纸本设色

艺术时期:近现代

收藏机构:北京故宫博物院

近端小舟在瓢泼大雨中艰难地行进,主人撑伞安坐其中,船家瑟缩于船尾,尽力摇桨。巨大的松枝横于画幅中部,被狂风吹得摇摆不定,为全图增加了动感。浓墨坡岸与淡墨风雨相映成趣,别具一格。

作者:傅抱石

尺寸:60.8cmx52.8cm

材质:纸本设色

艺术时期:近现代

收藏机构:北京故宫博物院

谈及画雨,傅抱石认为古代画家“不直接画雨,而能使人产生下雨的感觉。……到了清代的金冬心,开始摸索直接画雨的方法。傅抱石正是收到了金农的影响。

一叶扁舟在暴雨狂风中前行,船夫用足力气猛摇船桨,主人撑起雨伞尽量躲避着倾盆而下的雨水。岸边的芦苇为狂风所折,远处的山峦也被风雨模糊成迷蒙的一片。逼真的风雨效果令人仿佛置身其间。

作者:佚名

尺寸:24.4cmx26cm

材质:绢本设色

艺术时期:宋代

收藏机构:大都会艺术博物馆

此幅为宋代佚名画家所绘山水画,受马夏之风的影响,是当时流行的小景山水,图中有两个人在风雨中拉纤,十分写实。

与前几件作品不同的是,此作并不直接描绘下雨,而是通过拉纤的人的动作间接表现,他们放低身体,并向着拉纤的方向倾斜,从他们吃力的样子可以感受到风雨的猛烈。

作者:李迪

尺寸:120.7cmx120.8cm

材质:绢本设色

艺术时期:宋代

收藏机构:台北故宫博物院

本幅画两位牧童在风雨中赶牛返家的情景。前方牧童蜷缩身体、压低帽沿,只顾抗风前进,全然不知后方一人急欲跳下牛背,捡拾斗笠。两条牛虽然一前一后,但是前者回首,后者昂头,彼此照应。牧童惊慌失措,牛却冷静沉着,形成有趣对比。画家刻意描绘这些人与牛的行为,巧妙提高了画面的真实性,使观众彷佛亲临现场。

作者:佚名

尺寸:23.7cmx25.3cm

材质:绢本设色

艺术时期:宋代

收藏机构:上海博物馆

古代画家表现下雨,其中一个常用的方式便是描绘撑伞的人物,伞往往是和雨紧密联系的物件,虽然不直接画雨,但观众通过画中撑伞人物,一眼便知画家所画为雨景,形成了画家和观众约定俗成的一种默契。

作者:谢时臣

尺寸:40.3cmx425.4cm

材质:绢本设色

艺术时期:明代

收藏机构:克利夫兰艺术博物馆

这件作品同样也是通过人物的神情动作来表现下雨的环境,小路上两个小童一前一后撑着伞,而院落大门外一行人正冒雨赶回来,他们出门前想必是没带伞,其中一男子躬着身子,一手提篮子,一手挡在头上避免被雨水淋湿。不光暗示了环境天气,还使画面显得生动有趣。

作者:任颐

尺寸:155.5cmx43.5cm

材质:纸本设色

艺术时期:清代

收藏机构:北京故宫博物院

画面柳枝在风雨中摇摆,溪桥上二人共执一伞相互扶携逆风而行,桥下水草丛生。图中人物神情刻画生动,衣纹用钉头鼠尾描,树枝及水草加澹青澹绿写之,雨伞用破墨随意点画,笔法灵活潇洒。构图主次分明,虚实结合,设色浓澹疏密有致,为任颐早年人物画代表作。

无论是骤雨还是细雨,中国画家擅长在混沌中安置从容,于动荡处写下锚点。静止的笔墨封存了永恒的流动,透过画家的眼睛,千百年前的一场场雨景徐徐呈现在观众面前。

雨霁时刻,万物都成了光的器皿。清代恽寿平在《南田画跋》中写道:“雨后山色如美人初浴”,艺术家以淡赭轻染云破处的微光,用石绿点醒枝头新萌的生机。这不是简单的景象再现,而是经过雨水淘洗后的精神显影。雨后的宁静并非真空,而是饱含能量的留白。

作者:马麟

尺寸:27.5cmx41.6cm

材质:绢本墨笔

艺术时期:宋代

收藏机构:台北故宫博物院

画早春时节雨后初晴,江边竹枝疏树斜倚,红花点点,群鸭戏水。取景与北宋苏轼“春江水暖鸭先知”诗句相合,为诗画结合例子。前景水鸭灵活小巧,或浮或潜。杏林烟岚迷蒙,红花隐现,反映出宫廷对花卉的细腻品赏。中景水岸延伸推移,清润墨色及细腻晕染,营造出林间幽远的空间感。画树承袭马远拖枝颤笔技法,并表现姿态横生树桠,引导观者欣赏物象造型和笔墨趣味。

作者:倪瓒

尺寸:63.5cmx37.6cm

材质:纸本设色

艺术时期:元代

收藏机构:台北故宫博物院

这幅画是倪瓒少有的设色山水画,雨水冲洗过的山石树木,在阳光的照射下显得更加清丽动人。倪瓒自题“雨后空林生白烟,山中处处有流泉”,正是雨后太阳照射,雨水蒸发形成的白烟,而雨水又在山间汇聚,形成了大大小小的溪流。仅仅从这句题跋和画中景致,就足以看出画家对自然观察的细致。

作者:高克恭

尺寸:25.5cmx25cm

材质:绢本设色

艺术时期:元代

收藏机构:台北故宫博物院

画上细腻地绘出了近处的树木,它们郁郁葱葱,枝叶繁茂,仿佛在微风中轻轻摇曳。水面上的波纹在阳光的照耀下忽隐忽现,闪烁着点点光芒。一位身披蓑衣的老翁悠然自得地架着一叶小舟,他手持竹篙,轻轻划动,神情专注而宁静。远处的山峦连绵起伏,层峦叠嶂,山间云雾缭绕,如梦如幻。阳光透过云雾的缝隙洒下,照亮了山间的每一个角落,使得整个画面更加生动而富有层次。

画家以精湛的技艺和独特的视角,将雨后山清水秀的美景完美地呈现在了这幅画上。

作者:夏昶

尺寸:29cmx780cm

材质:纸本墨笔

艺术时期:明代

收藏机构:弗利尔美术馆

图绘万竿玉立潇湘间,一蓑烟雨任平生之意。这件作品最为生动之处,在于画面局部之处,一枝竹子斜斜低垂到水中,不禁令人产生丰富的联想,刚才的雨势有多大,究竟是风吹摧残后竹枝垂下来,还是雨势过大,水涨起来没过了竹子?隐没在水中的竹枝实为画家的精妙巧思。

作者:沈贞

尺寸:135cmx58cm

材质:纸本设色

艺术时期:明代

收藏机构:不详

古人对雨有着丰富的感情,雨前、雨中、雨后各不相同。雨后往往意味着新生,风雨齐下、雷电交加的时刻结束,人们重新回归正常的生活秩序,从而心怀敬畏和感激,这是自远古先民便有的情感。

即使是日常的活动,或许因一场雨也会变得体会不同。画家往往会挥毫记录下来,沈贞的这幅画正是他对自己雨后活动的一次记录。

作者:陈淳

尺寸:15.4cmx47.3cm

材质:纸本设色

艺术时期:明代

收藏机构:台北故宫博物院

本幅描写湖光山色,烟云微茫,树木掩映屋舍,一派江南水乡小景。全图以米家技法为主,墨色湿润,远山或岸边沙渚参用王蒙画法,笔墨放逸,以意趣为尚。画面虽小,却有大幅山水的气势。

作者:张复

尺寸:29cmx300cm

材质:纸本设色

艺术时期:明代

收藏机构:南京博物院

此卷绘深江大泽,绝壁冲天。江上渔人往来,江岸楼台亭榭,全幅用笔润泽,尤带湿意,更见画家运用水墨功力之深。张元春乃万历天启间老画师。虽学沈石田而具自家面目。

作者:吴历

尺寸:94.5cmx35cm

材质:纸本墨笔

艺术时期:清代

收藏机构:北京故宫博物院

此作以雨后山川为题材,展现了夏日雨过天晴后的自然景致。吴历在画中巧妙地捕捉到了雨后特有的湿润与清新。他运用淡墨与浓墨的对比,以及细腻的笔触,描绘出树叶与地面的湿润感。尤其是近景中的两棵树,几乎平行地向左倾斜,右侧的一棵树枝叶浓淡相间,以淡墨为主,墨气淋漓,生动地表现了“久雨新霁”的湿润氛围。

作者:王翚

尺寸:114cmx45.4cm

材质:纸本墨笔

艺术时期:清代

收藏机构:大都会艺术博物馆

对于中国画而言,写实并非画家的第一目的,各种雨霁图和平时的山水画从笔墨形式上来看并无太大差别,那画家又为何热衷于描绘“雨后”的景色呢?一方面是对自然的记录,对真实天气的视觉性再现,另一方面是画家更为在意的意境,不同的天气对应着不同的心境,在绘画中则表现为不同的意境。

这件王翚仿巨然的山水画中,画家用笔润泽,通过对墨色浓淡干湿的把握,呈现出丰富的层次感。虽然是一件水墨山水画,却能感受到雨过天晴,天地如洗的景象。

作者:董诰

尺寸:23.4cmx31.5cm

材质:纸本设色

艺术时期:清代

收藏机构:台北故宫博物院

此作画雨后不久,天未放晴的景色。在近岸与远山之间,留白象征的雾霭弥漫,挡住了视线。近岸处的柳树,柳枝上沾满了刚刚的雨水,受到重力而低垂下来。由于下雨,渔人在这种天气也不适合垂钓,于是我们可以看到在芦苇丛的浅溪处,两条船闲停在一起。

芭蕉叶上的残雨仍在私语,但墨色已沉淀为永恒。雨后不是谢幕,而是将万千气象收束为砚池中的一方宇宙。乌云褪去,阳光重现,天地重新归于恬淡平和。古人画雨后,对应的想必正是心胸中的豁达之感。

从云涌到虹现,这场贯穿千年的降雨从未停歇。古人在雨景中藏匿的不仅是技法,更是对自然的细腻情感,画雨却不见雨,古人的含蓄大概就在此处。

雨前、雨中、雨后,下雨的三个阶段被古人诠释成不同的内涵,即使隔着纸绢,这些古老的潮湿记忆,依然能浸润我们干涸的视觉基因,透过这些作品,我们仿佛与古人共同经历了一场场烟雨,即使在千百年后,也一样能滋润我们。

返回顶部

返回顶部