云图有声

微雨众卉新,一雷惊蛰始。

田家几日闲,耕种从此起。

—— 唐·韦应物《观田家》

春雷惊蛰 万物复苏

《孝经纬》曰:“雨水后十五日,斗指甲,为惊蛰。蛰者,蛰虫震起而出也。”

节气风物

春雷惊蛰 万物复苏

一声春雷响,人间万物苏。

“万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊而出走矣。”古人认为,动物冬藏伏土,不饮不食,当春雷隐隐、大地回暖时,它们就被惊醒了。其实,这主要还是温度变化的结果。

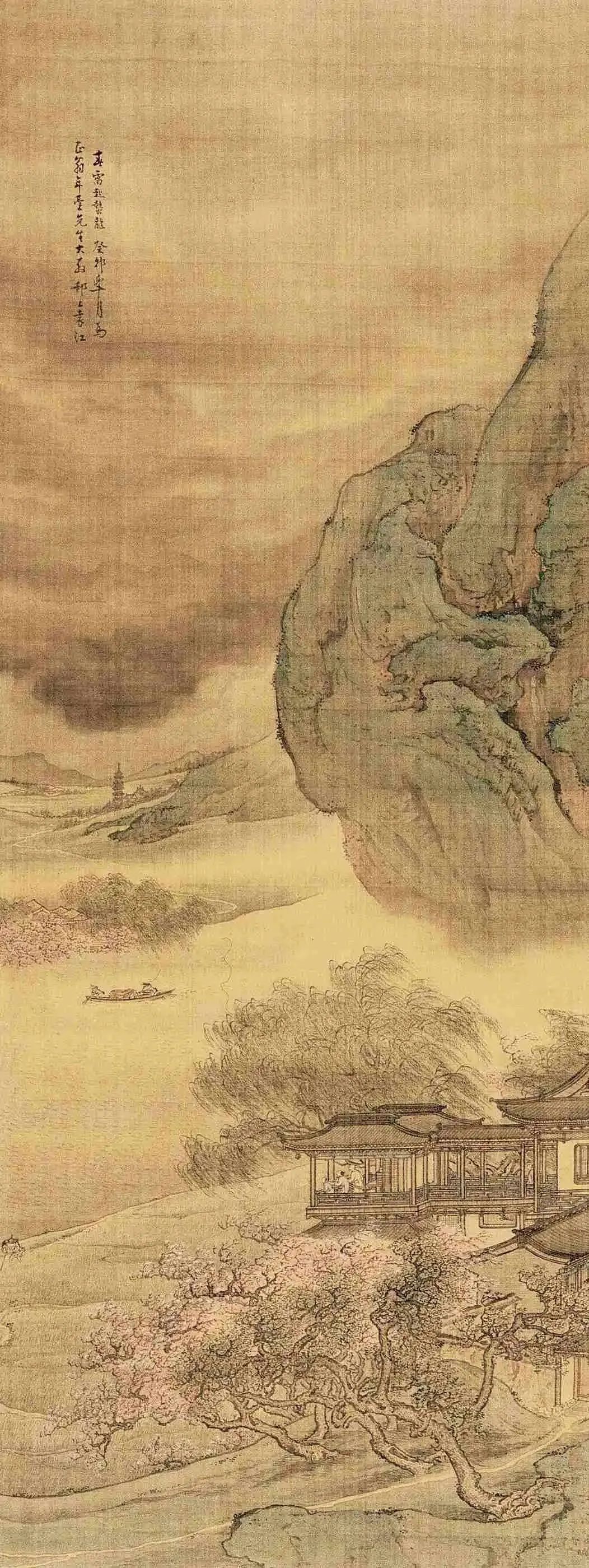

▲ 清·杨柳谷《春雷起蛰图》

惊蛰是二十四节气中的第三个节气,惊蛰古称为“启蛰”。据西汉戴德《大戴礼记·夏小正》记载:“正月启蛰,言发蛰也。万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”“启”有开启之意。为了避汉景帝刘启的名讳,“启蛰”改为“惊蛰”。

节气物候

惊蛰

惊蛰三候:桃始华;仓庚鸣;鹰化为鸠

桃始华,桃之夭夭,灼灼其华,乃闹春之始,红入桃花嫩,青归柳叶新,流水桃花,便勾引出千媚百态。

惊蛰后五日“仓庚鸣”,仓庚为黄鹂,黄鹂最早感春阳之气,嘤其鸣,求其友。仓为青,青为清,庚为更新,“昔我云别,仓庚载鸣”,文人由此也称它“离黄”,“离黄穿树语断续”就成了悲声。

再五日,“鹰化为鸠”,古称布谷鸟为鸠,春时因“喙尚柔,不能捕鸟,瞪目忍饥,如痴而化”。到秋天,鸠再化为鹰。

时令习俗

春雷惊蛰 万物复苏

“蛰”,指“藏伏”,昆虫入冬藏伏土中;“惊”指“惊醒”,天上的春雷惊醒蛰虫。

古时惊蛰当日,一些地方人们有用清香、艾草,熏家中四角,以香味驱赶“蛇虫蚊鼠”和霉味,久而久之渐渐演变成惊蛰打小人驱赶霉运习俗。

此外还有“蒙鼓皮”“吃梨”“祭白虎化解是非”等。

01

二月二 龙抬头

惊蛰

“二月二,拜村社;龙抬头,祈丰收;八月二,祭村堂;龙收尾,送龙归。”

▲ 明·仇英《春龙起蛰图》

二月二,又被称为龙头节、春龙节或兴龙节,其日期一般在农历惊蛰前后。

“龙”指的是二十八宿中的东方苍龙七宿星象,每岁仲春卯月(斗指正东)之初,“龙角星”就从东方地平线上升起,故称“龙抬头”。

“龙抬头”意味着阳气生发、万物生机盎然。故自古以来,人们在龙抬头时节,会举行敬龙祈雨、放生,以求一年吉祥丰收,并将龙抬头时节作为一个纳祥转运的日子。

02

祭雷神 蒙鼓皮

惊蛰

古人认为惊蛰时,天庭有雷神击天鼓,人们也利用这个时机来蒙鼓皮。

▲ 清·袁江《春雷起蛰图》

古时候,人们相信雷神是一位长着鸟嘴、人身、翅膀的大神,他一手持锤,一手击打环绕周身的天鼓,发出震耳欲聋的雷声,以震动人间。因此,惊蛰这天有祭祀雷神的习俗。

在惊蛰这一天,不仅天上的雷神在击鼓传雷,人间也有一项重要的活动——蒙鼓皮。根据《周礼》卷四十《挥人》篇的记载:“凡冒鼓必以启蛰之日。”意思是惊蛰时节,万物复苏,蛰虫开始活动,鼓声也象征着春天的到来。人们利用这个时机来蒙鼓皮,祈求新的一年好运连连。

03

打小人 祭白虎

惊蛰

“惊蛰节到闻雷声,震醒蛰伏越冬虫。”

▲ 明·尤求《风云起蛰图》

惊蛰时节平地一声雷,家中的爬虫走蚁应声而起,四处觅食。所以古时惊蛰当日,人们会手持清香、艾草,熏家中四角,以香味驱赶蛇、虫、蚊、鼠和霉味,久而久之,渐渐演变成不顺心者拍打对头人和驱赶霉运的习惯,亦即“打小人”的前身。

在广东一带民间有在惊蛰“祭白虎化解是非”的习俗。据称白虎为口舌之神,每年会在惊蛰这天出来觅食,开口伤人。所谓祭白虎,是指拜祭用纸绘制的白老虎,纸老虎一般为黄色黑斑纹,口角画有一对獠牙。拜祭时,需以肥猪血喂之,使其吃饱后不再出口伤人,继而以生猪肉抹在纸老虎的嘴上,使之充满油水,不能张口说人是非。

世间纷纷,总有起伏,因此古人常以“君子藏器于身,待时而动”来自勉,指人应相时而动,因势而变。

有时,“蛰”是为了“惊”,需当“蛰”而伏,当“惊”便起,这也是惊蛰带给人们的重要生存智慧和人生哲学。

// END //

返回顶部

返回顶部友情链接 广西壮族自治区图书馆 钦州市图书馆 灵山县人民政府

桂ICP备2023002424号

Copyright 广西灵山县图书馆