山川印象系列展览 | 大河之美——黄河风光的艺术再现(第一单元:大河之源——自然造化)

来源:发布时间:2025-07-08 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

前 言

黄河,这条奔腾了千万年的母亲河,从巴颜喀拉山脉的涓涓细流,汇聚成浩荡巨流,哺育了中华文明,塑造了中华民族的精神品格。她既是自然的地理奇迹,又是文化的永恒象征。千百年来,无数艺术家将目光投向黄河,用不同的艺术形式记录她的壮美身姿,诠释她的精神内涵。本次展览精选25件中国艺术珍品,通过“自然造化”、“人文印记”、“精神传承”三个单元,带领您走进一场跨越时空的黄河艺术之旅。让我们在彩陶的纹路中触摸先民的智慧,在山水画卷里感受大河的气魄,在书法碑刻前体悟民族的精神,共同探寻这条母亲河在中华艺术史中留下的永恒印记。

PREFACE

PREFACE

<01.>

大河之源

黄河发源于青藏高原的冰川雪峰,上游流经高山草甸、湿地湖泊,形成了独特的高原河源景观。本单元聚焦艺术家对黄河源头自然风光的描绘与想象,展现古人如何通过艺术手法捕捉黄河的自然之美与神秘气质。

名称:新石器时代 佚名 马家窑文化彩陶水波纹钵

作者:佚名(史前)

尺寸:高11cm,口径22.5cm,底径10cm

材质:陶瓷

收藏机构:北京故宫博物院

艺术时期:史前

钵圆唇外卷,束颈,口沿以下渐广,平底。泥质红陶。口沿及腹部均以黑彩描绘简单的水波纹。

马家窑文化主要分布在甘肃、青海地区,属于新石器时代晚期文化。马家窑类型陶器据科学测试,其年代约为公元前3100~前2700年。新石器时代的先民通常选择在水边南向的台地上聚居,水波纹是他们日常所见河水的图案化表现。

陶罐表面流畅的波浪纹饰如黄河最初的涟漪,这是中国先民对水的最早礼赞,纹饰的律动感展现了原始艺术的生命力。

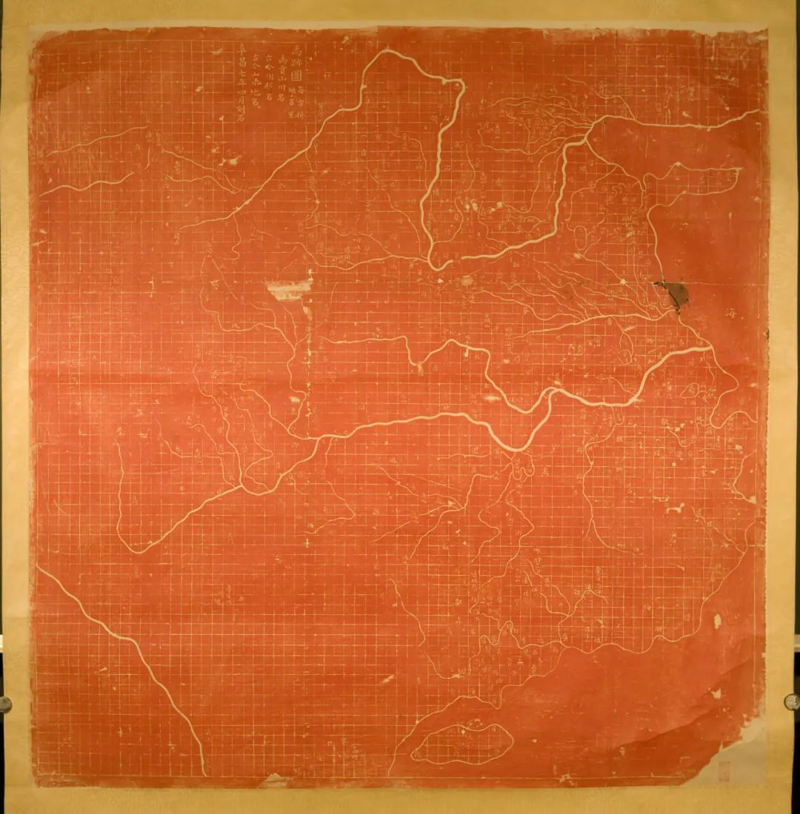

名称:宋代 佚名 禹迹图拓片

外文名称:Map of the Lands Where the Sage-Emperor Yu Left His Traces

作者:佚名(宋)

尺寸:79x78cm

材质:纸本朱拓

收藏机构:华盛顿国会图书馆

艺术时期:宋代

该拓片是齐国阜昌七年(1136年)雕刻于石碑上的中国地图。该碑目前存于西安碑林。地图的方向为上北下南,地图上标出了500多个地名,描绘了宋朝时期中国的全景。水利系统的雕刻亦描述尤为详细,包括近80个河流的名称。黄河和长江的路线与现在的地图的表现方式十分相近。海岸的轮廓也十分准确。在幸存的石碑雕刻地图中,这幅地图是最古老也是最早用网格符号表现比例的地图。它是反应宋朝制图技术的一个最佳范例,在中国地图绘制史上占有重要地位。在他的《中国科学与文明》中,英国学者约瑟夫·尼达姆称赞这幅作品为当时最杰出的地图。

黄河全长5464公里,流域面积752443平方公里,是中国境内仅次于长江的河流,它发源于青海省巴颜喀拉山,呈“几”字形,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东九个省。

黄河是中华民族的母亲河,但自古水患频发,治理黄河成为历代的大事要事。清政府自康熙朝开始曾多次组织黄河探源活动。康熙四十三年(1704年)侍卫拉锡和内阁侍读学士舒兰等人受命寻找黄河源头,历时2个多月,找到黄河上游的星宿海,并绘制出《星宿海河源图》。

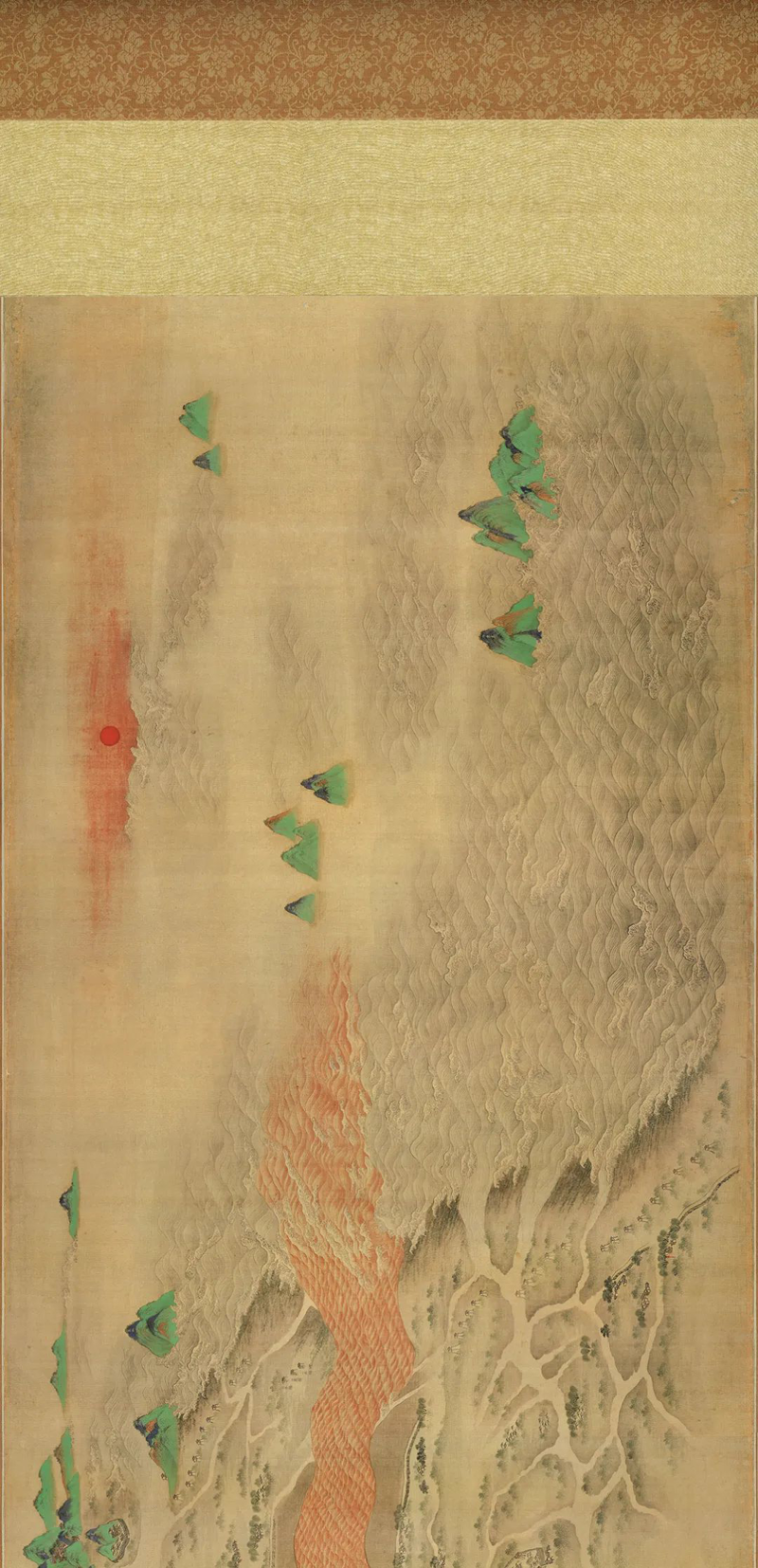

名称:清代 佚名 黄河图说(第一册)之黄河全图

作者:佚名(清)

尺寸:36.5x48cm

材质:纸本设色

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:清代

早期,人们一直将星宿海作为黄河的源头。从《黄河图说》(第一册)之黄河全图中便可看出。

乾隆四十七年(1782年),黄河在河南青龙岗决口,乾隆帝派遣乾清门侍卫阿弥达带人再寻河源以告祭河神。阿弥达等人行抵青海,经考察认定一条名为阿勒坦郭勒的河流(今卡日曲)为真正源头。乾隆帝对此次探源很是满意,命阿弥达绘制《黄河源图》呈进。

经现代科考研究证实,卡日曲确为黄河的正源。这表明1782年的考察结论与今日科考结果高度一致。

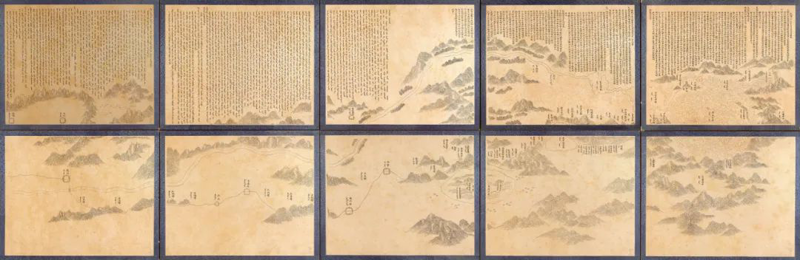

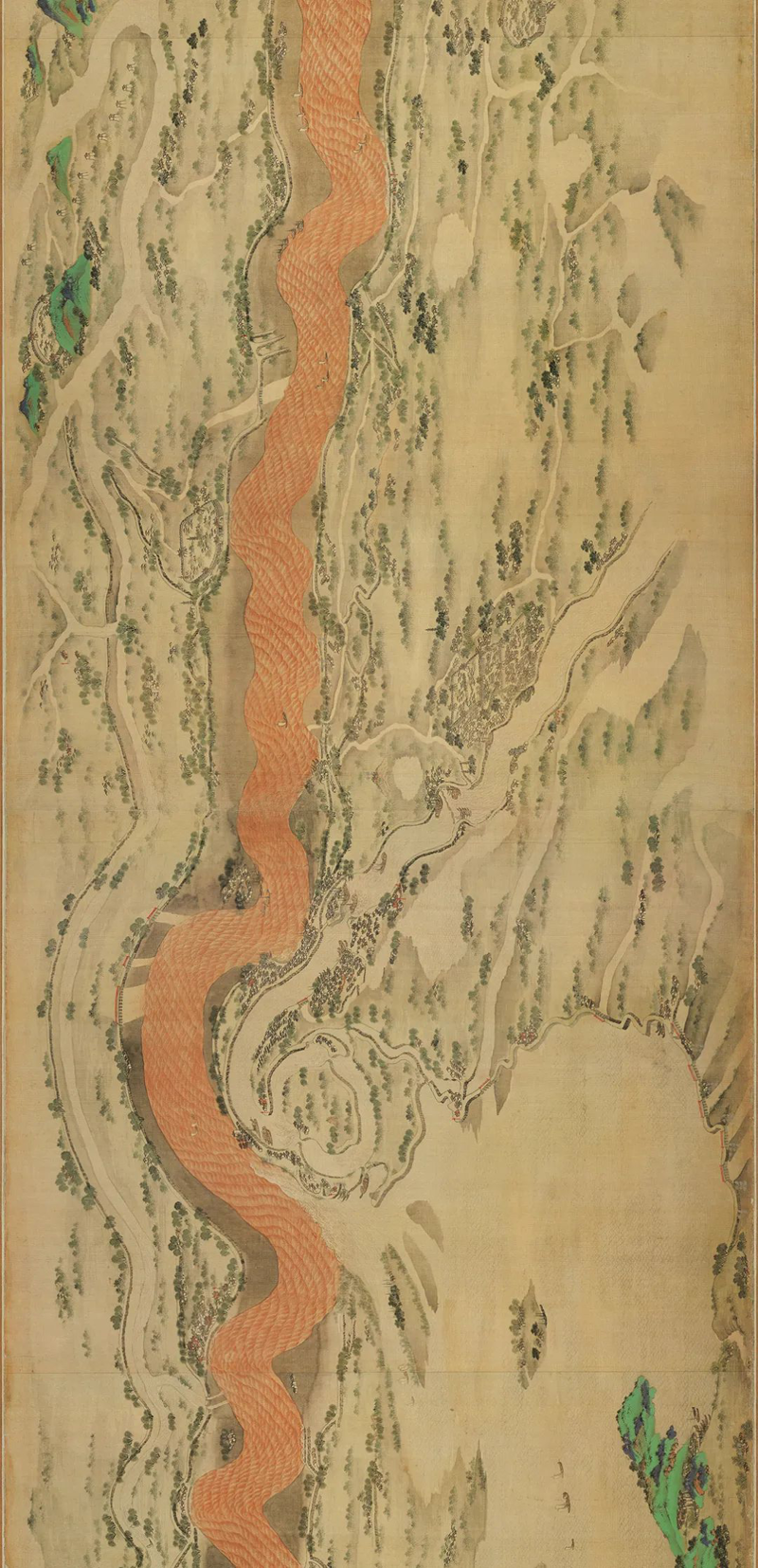

名称:清代 阿弥达 河源图

外文名称:Map of the Yellow River source

创作时间:清乾隆四十七年(1782年)

尺寸:每印张:58x70cm,整幅:116x350cm

材质:纸本墨印

收藏机构:华盛顿国会图书馆

艺术时期:清代

图题《河源图》,全图由右向左视读;即以河源往下游方向阅图。图中描绘的范围,为黄河上游河段,从河源天池一带到甘肃省兰州府城、洮州附近。全图分十幅以蓝色锦缎镶边装裱,为清代官方呈送本的样式。图的上方以满、汉文注记图说及《御制河源诗》、《御制读宋史河渠志》两篇。全图以略带形象的笔触,表现山脉、森林、湖泊等地貌。黄河沿岸西宁、碾伯、平番、庄浪、河州、洮州、兰州等府、州、县各级城市,以大小不一的城墙表现;点与线则表示城市间来往的道路。

据乾隆四十七年(壬寅)七月十四日(己酉)《起居注》载:“今年(乾隆四十七年,1782)春间豫省青龙岗漫口合龙未就,遣大学士阿桂之子干清门侍卫阿弥达前往青海,务穷河源,告祭河神。事竣复命,并据按定南针绘图具说呈览。

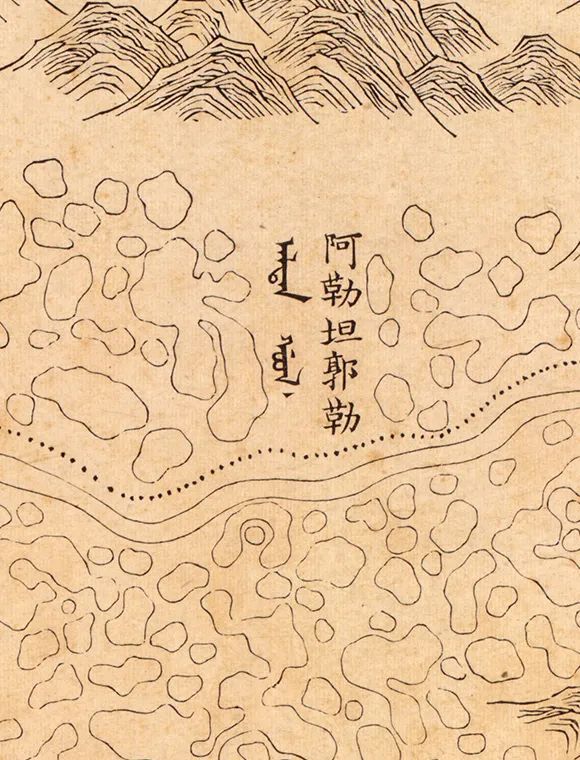

阿勒坦郭勒河

具奏星宿海西南,有一河名阿勒坦郭勒,蒙古语阿勒坦即黄金,郭勒即河也。此河实系黄河上源,其水色黄迥旋三百余里,穿入星宿海。”阿弥达穷究河源并未确实;《河源图》错置了扎陵湖为“阿拉克淖尔”、鄂陵湖为“策克淖尔”;其实“阿拉克淖尔”在康熙时期的《星宿河源图》中已出现,在扎陵湖之北。而扎陵、鄂陵两湖名称沿用至今。同时还继续沿用“黄河重源”等错误的说法。不过,阿弥达访河源后,乾隆命四库馆臣将他们的考察记录汇编而成《河源纪略》一书,显见乾隆对阿弥达访河源的重视。

▼请横屏观看

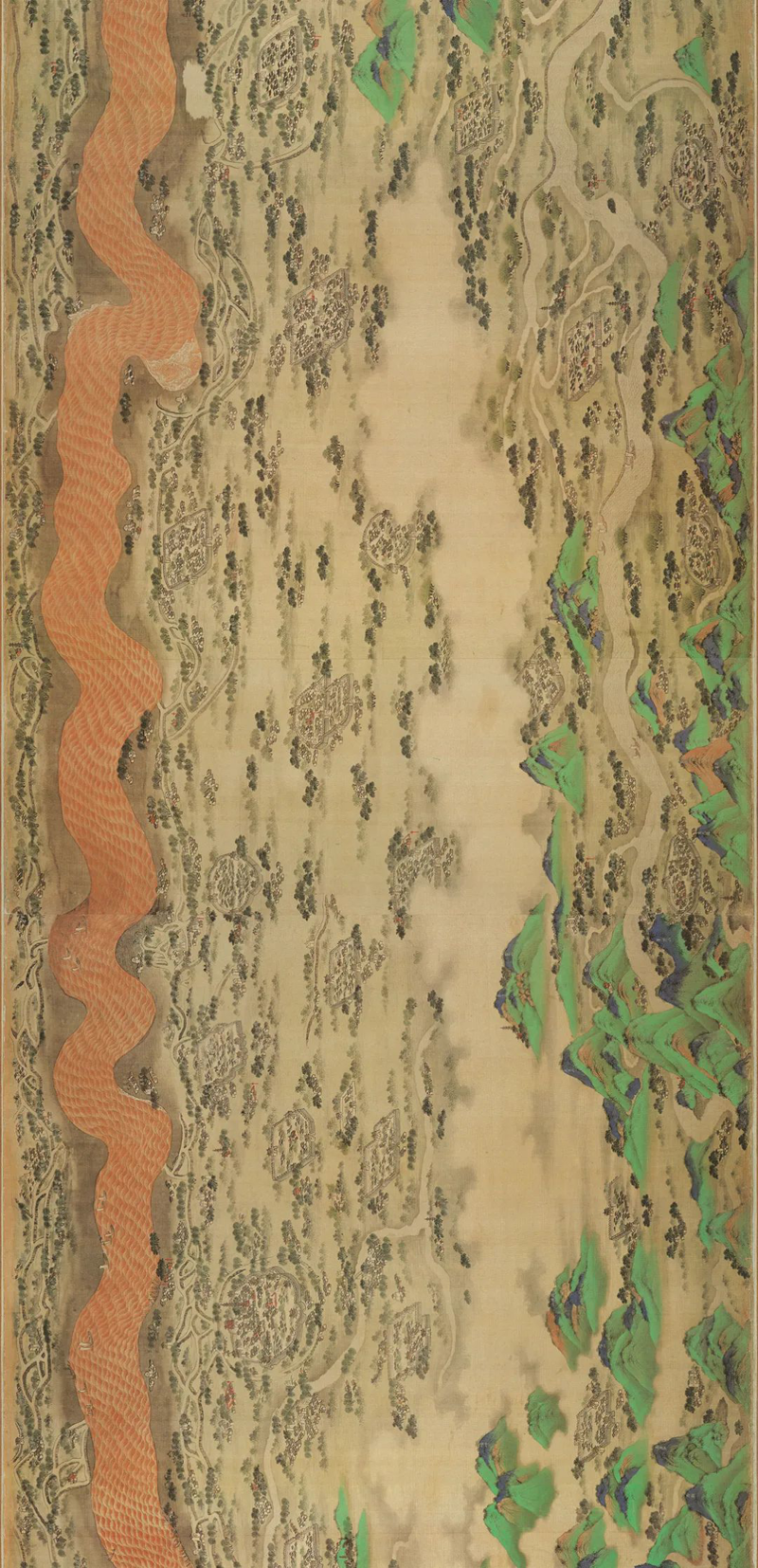

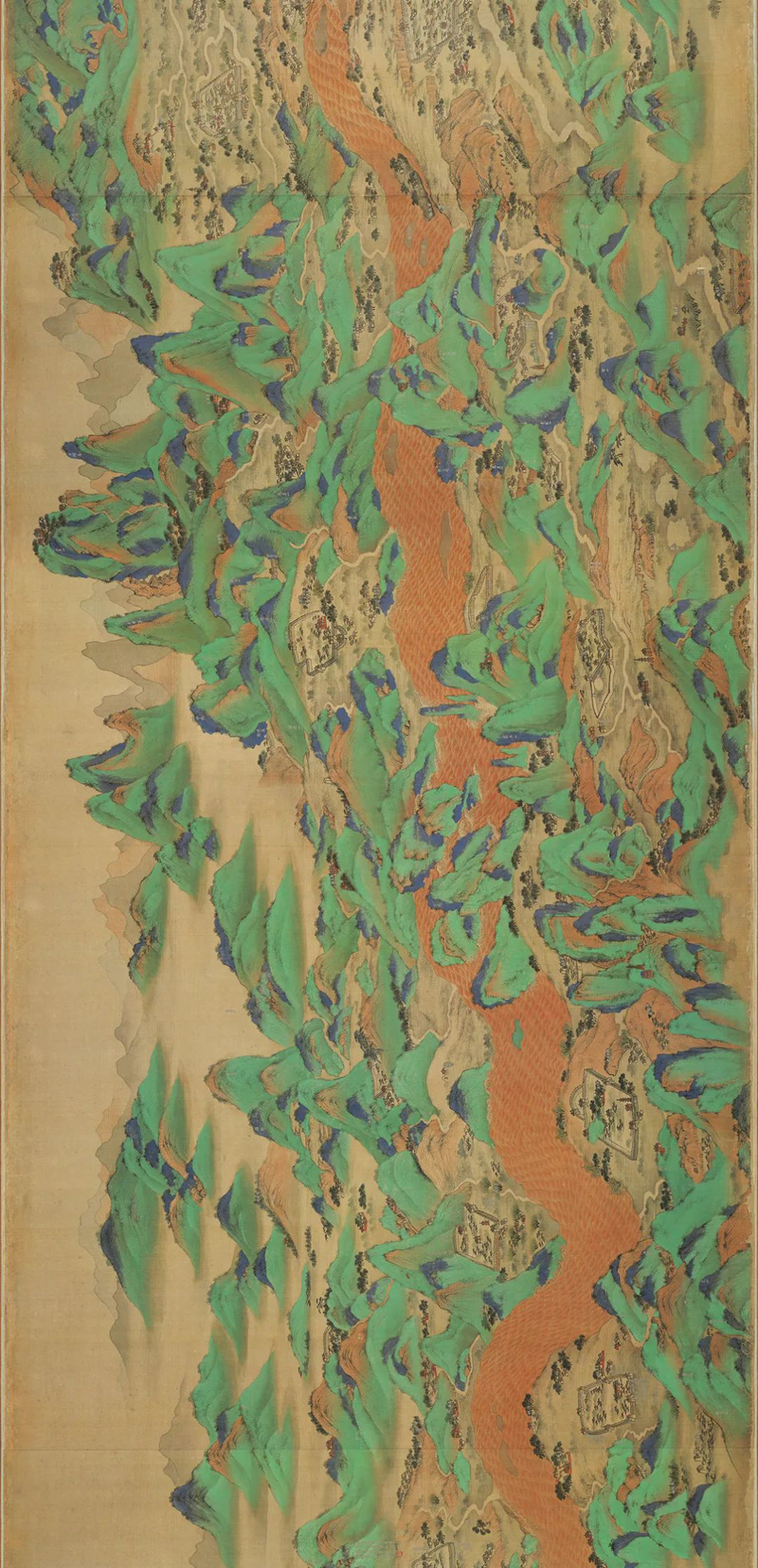

名称:清代 佚名 黄河万里图卷

外文名称:Ten Thousand Miles along the Yellow River

作者:佚名(清)

尺寸:画心:78x1285cm;全卷:83.5x1285cm

材质:绢本设色

收藏机构:大都会艺术博物馆

艺术时期:清代

鉴于黄河洪水的持续威胁,研究和管理黄河水系是清廷的首要任务之一。这幅巨大的地图以图形方式说明了控制黄河河道的复杂性及其对流域内众多城镇的潜在影响。这幅地图绘制于康熙皇帝(1662-1722 年在位)聘请一队耶稣会传教士对其帝国进行全面调查的时期,反映了引入欧洲技术之前本地地图制作的最高水平。事实上,这幅地图的吸引力不在于其制图的准确性,而在于它对地形特征的图形处理。展开卷轴,就是间接体验从东海到龙门急流的黄河航行的情节。

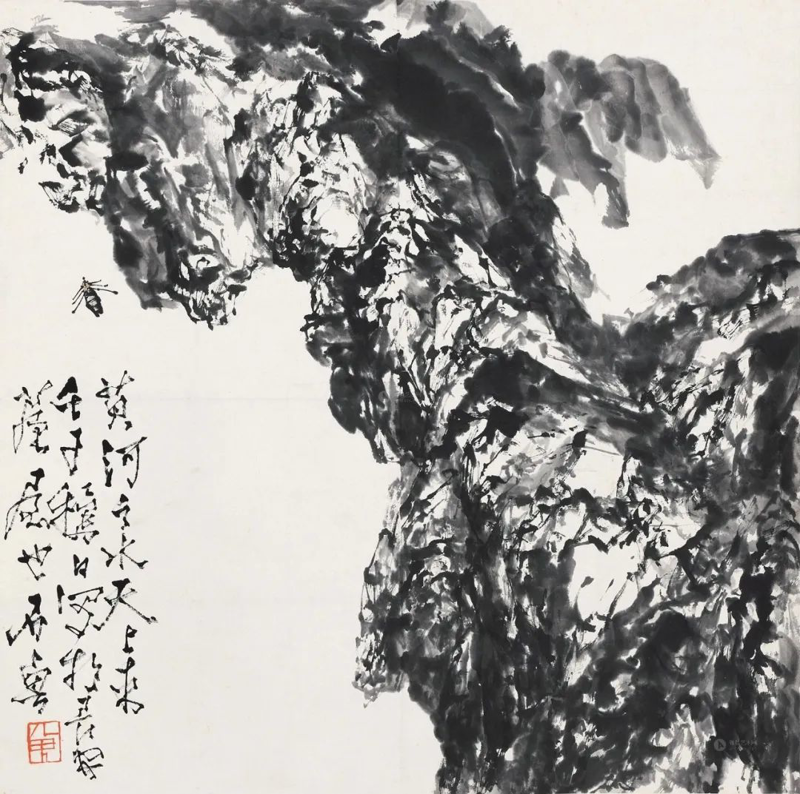

名称:近现代 石鲁 1972年作 黄河之水天上来图轴

作者:石鲁

创作时间:1972年

尺寸:68×68cm

材质:纸本墨笔

收藏机构:私人收藏

艺术时期:近现代

“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。”这句诗中的“天上”指的是青藏高原上的巴颜喀拉山脉,黄河从这里发源,最后流入渤海。

黄河入海口

黄河的源头位于中国青海省巴颜喀拉山脉北麓,主要由三条支流构成:卡日曲(南源)、约古宗列曲(西源)、扎曲(北源)。1952年科考曾认定约古宗列曲为正源,但后续研究因卡日曲长度、流量及终年不枯等特征,将卡日曲调整为黄河正源。

题识:黄河之水天上来。壬午秋日写于长安芦屋也,石鲁。

钤印:石鲁(画)。

这幅画初见是山,再看又不是山,仔细看又是山,这正是石鲁绘画的与众不同处。他学画时间短,是劣势同时又是优势,因此其笔墨较少受到传统限制,发挥得自由任意,作画随性而出,越随意反而越精,应了他“敢抒真情,大胆发挥个性”的艺术主张。此画采用方形画纸,对角线构图,极富动势。画家喜用浓墨、干墨,山的皴法细密,笔力纵恣雄豪,山石沉着厚重、奇崛劲健。近山刻实、远山虚融,疏密浓淡,层次分明。山旁点缀一只小船,与高山峻岭形成对比,情趣盎然,看似不经意却为画家的苦心经营。

石鲁的书法摆脱了传统的规范,一变为狂放,以石碑般圭角崩锉的笔锋,追求线条的疏密方圆和汉字的抽象性,并推敲笔划转折的浓淡渗化,燥枯中含苍润,犹如抽象画,是书亦如画,书法与绘画用笔相得益彰,达到了书画笔法与画家精神的和谐统一。此画力透纸背,一笔一笔都是画家心力的耕耘,这份厚重也是对石鲁生命的艺术写照。