停云寻屐——中国访友绘画特展

来源:发布时间:2025-06-23 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

前言

"有朋自远方来,不亦乐乎",孔子这句千古名言道出了中国文化中对友谊的珍视。而中国文人画家则将这份情感升华为笔墨丹青,创造了独具特色的"访友图"。这类作品往往描绘文人雅士跋山涉水寻访知己的情景,或表现主客相逢把酒言欢的场面,成为文人画中最富人文情怀的题材之一。

本次线上展览“停云寻屐:中国访友绘画特展”将系统梳理这一主题绘画的发展脉络,通过三个模块——林泉之约、携琴访友、幽径迎扉,精选30余幅经典访友图,带领观众深入理解中国文人如何通过画笔构建友谊、山水与心灵的三重奏。

为什么文人画家总将友人的居所描绘在深山之中?

苍松为伴,

清泉作引,

嶙峋山径,

缭绕云烟,

共同构筑出访友的场景。

在这些画作中,高士或策杖独行于瀑边,或驻足凝望深潭,每一处林泉景致都被赋予深意——青松象征坚贞的友谊,流水隐喻绵长的思念,而云雾则勾勒出若即若离的相知境界。

这些自然意象不仅是路途的点缀,更是心灵契约的见证者,默默诉说着"仁者乐山,智者乐水"的永恒共鸣。

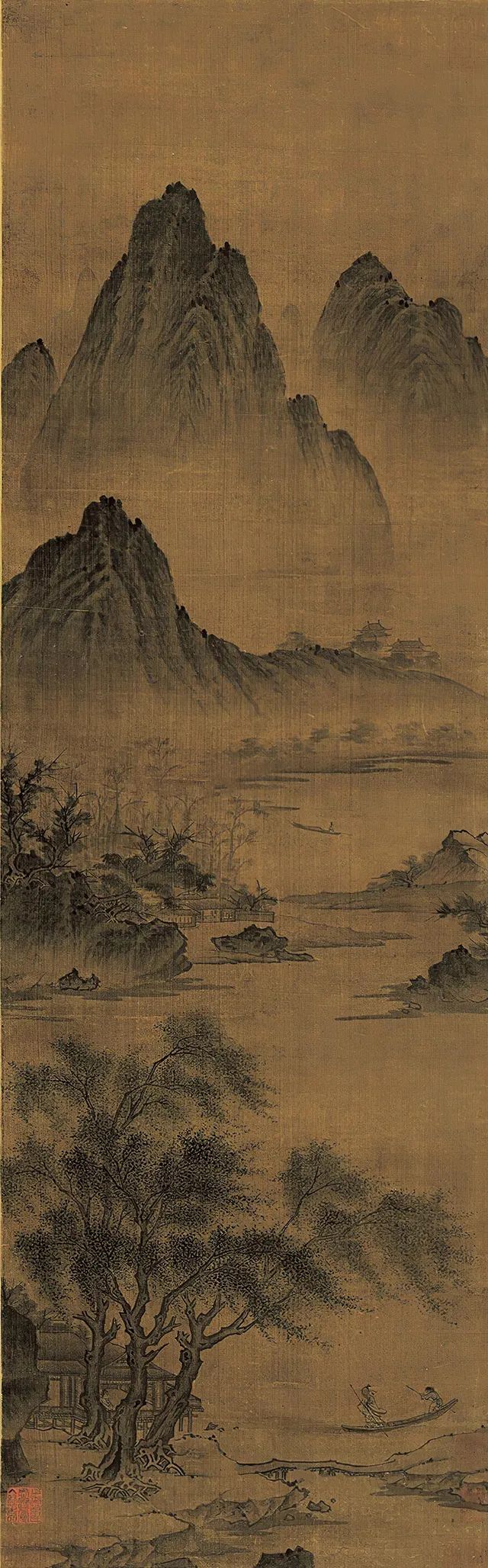

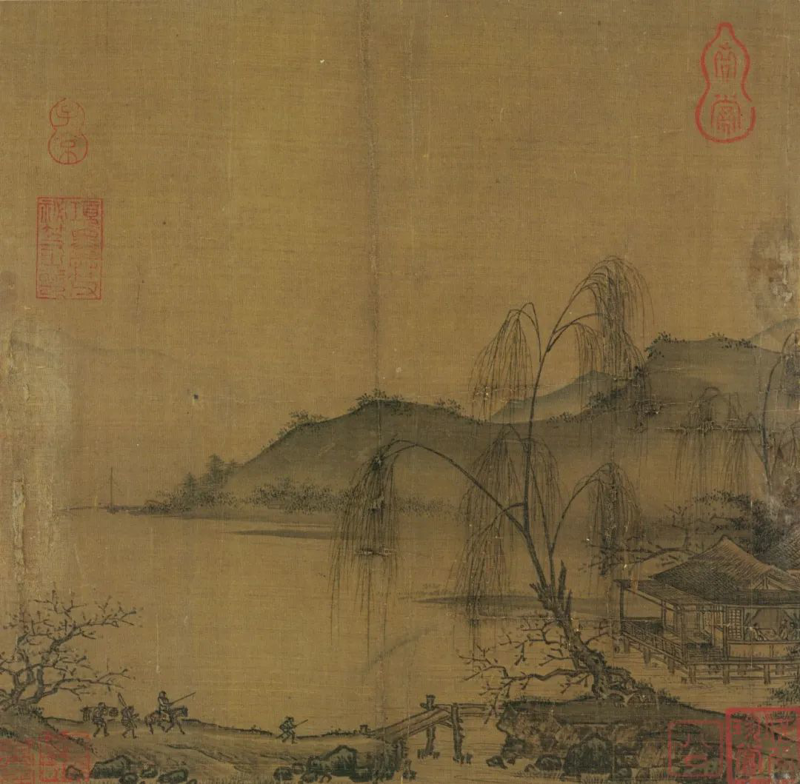

扁舟访友图轴

作者:刘松年

尺寸:94×29cm

艺术时期:宋代

刘松年,南宋宫廷画家,浙江杭州人,擅画人物、山水。

山水画风格继承董源、巨然,清丽严谨,着色妍丽典雅,常画西湖,多写茂林修竹。后人把他与李唐、马远、夏圭合称为“南宋四家”。

一叶扁舟的出现,为访友的叙事注入了流动的哲思与生命的诗意。它绝非仅是实现空间跨越的实用载体,而是文人精神世界的一个精妙隐喻:

舟行水上,

本身就是一个“渡”的过程,

它象征着访友者从喧嚣走向宁静、从纷扰走向纯粹的精神引渡。

水面在此成为一道天然的精神净化场域,扁舟则是穿越这道屏障、抵达心灵彼岸的灵性方舟。

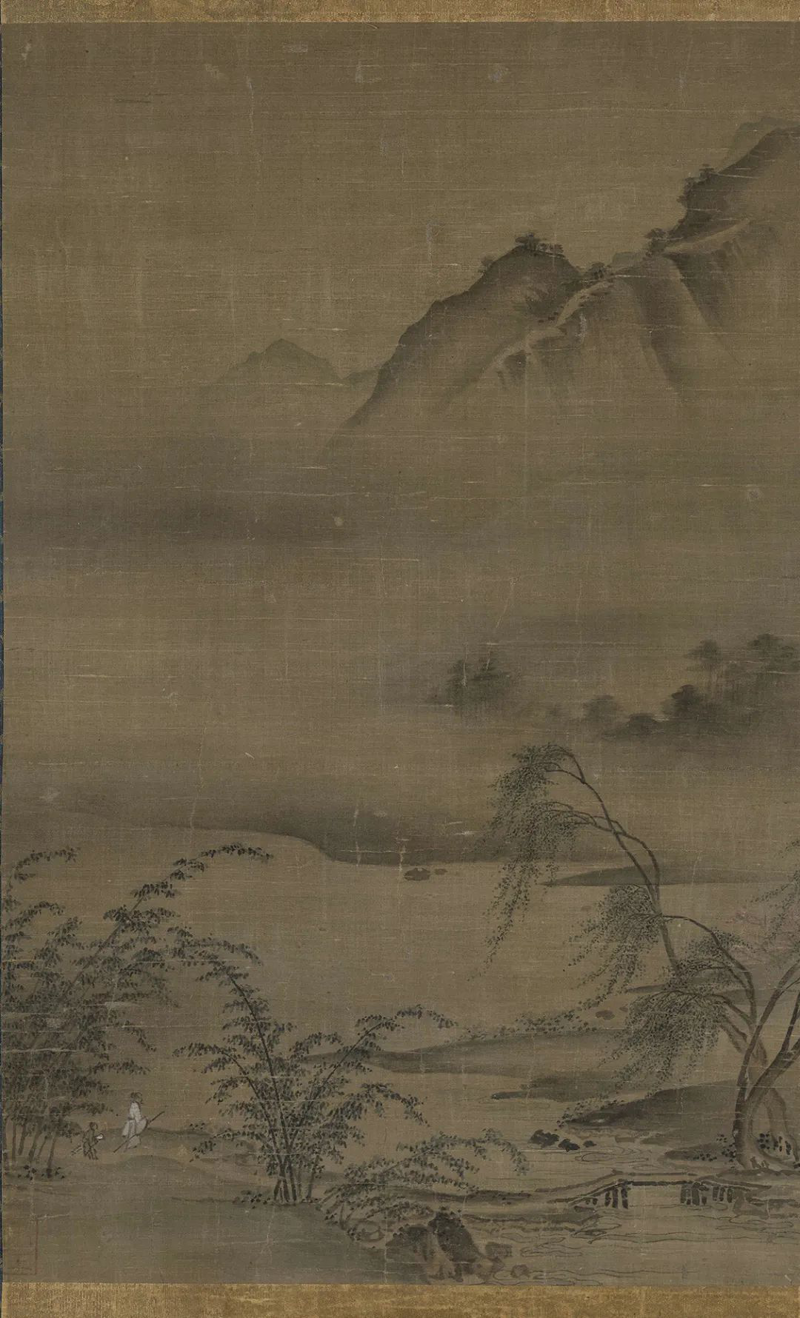

溪山访友图轴

作者:夏圭

尺寸:45.5x29.1cm

收藏机构:大英博物馆

艺术时期:宋代

此图绘溪山两岸,茂竹垂柳,一白衣高士携童徜徉竹丛,似是过桥访友,用笔简而润。

访友图的意象世界并非简单的自然景物拼凑。

每一处山石、流水、云烟、小径、屋舍,都经过画家精心布局和取舍,营造出一个远离俗尘、澄怀味象的精神桃花源。它是对“林泉之志”的礼赞,是对“君子之交”的诠释,更是文人将内心对独立人格、高洁友谊与天地大道的向往。

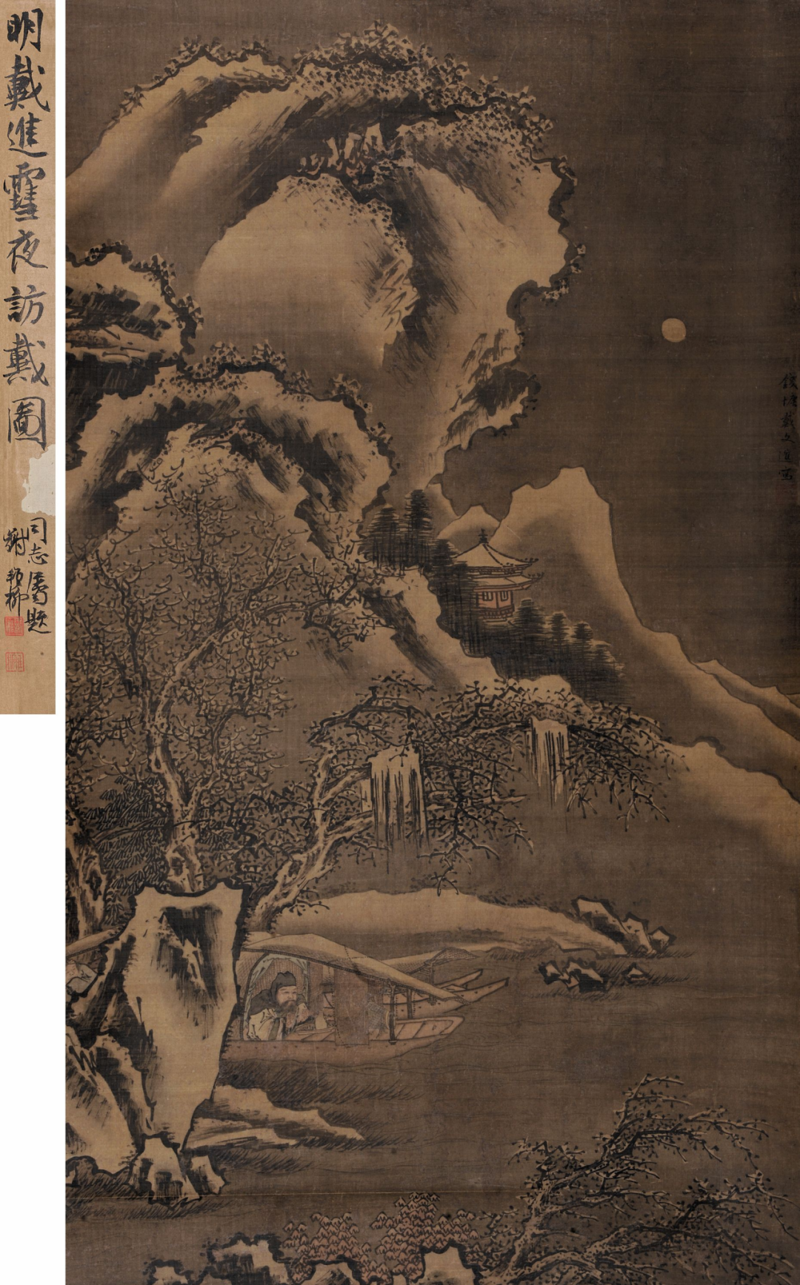

雪夜访戴图轴

作者:戴进

尺寸:141.5×81cm

艺术时期:明代

此图是明代画家戴进所画的历史故事题材“雪夜访戴图”,典故“雪夜访戴”里的“戴”,指戴逵,字安道,东晋著名美术家、雕塑家。图中王子猷眠觉、开室、命酒、赏雪、咏诗、乘船、造门、突返、答问,王子猷一连串的动态细节均历历在目,虽言简文约,却形神毕现,气韵生动。

雪夜访戴,亦称“子猷访戴”、或者“剡溪雪访”,语出《世说新语》的《任诞》,作者是南朝宋的刘义庆。王子猷是书圣王羲之的儿子,王献之的哥哥。

他想念一个姓戴的朋友了,就不顾雪夜寒冷,乘兴去访。但到了人家门口,却不敲门进去,理由是“兴尽”了。这个故事一向是中国文人潇洒、率性的典型例证,从公元四世纪传诵至今,似乎并不曾有人怀疑过主人公王子猷如此潇洒的动机。

“王子猷居山阴,夜大雪,眠觉开室,命酌酒。四望皎然,因起彷徨,咏左思《招隐诗》。忽忆戴安道,时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

雪夜访戴图轴

作者:任预

尺寸:129×31cm

艺术时期:清代

作者题识:雪夜访戴。曾见新罗山人画法,萧山立凡任预。

作者印记:任预、立凡。

任预,名豫,字立凡,浙江萧山人。笔墨初无师承,尽变任氏宗派。其山水中加人物、树石,位置衣貌,配合尤能出新。然懒病不改,非极贫至窘不画,亦不肯通幅完好,非诣有所弗至,性使然耳。得者转称为奇构。得赵之谦指授,亦善刻印。

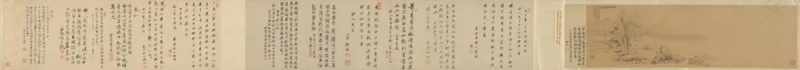

春山访友图卷

作者:盛懋

尺寸:27.7x76.4cm

收藏机构: 克利夫兰艺术博物馆

艺术时期: 元代

群山连绵,

山势巍峨,

山下河面宽广,一叶扁舟前行。

岸上二人在前,童子随后。

山脚僻静处一座庭院隐现,可见前院后屋,院门外一仆人打扫,中间房屋内主客相谈甚欢,院内数人立于一侧。此卷无印款,从风格判断定为元人盛懋,而笔稍纵逸,或是明初画家之笔。

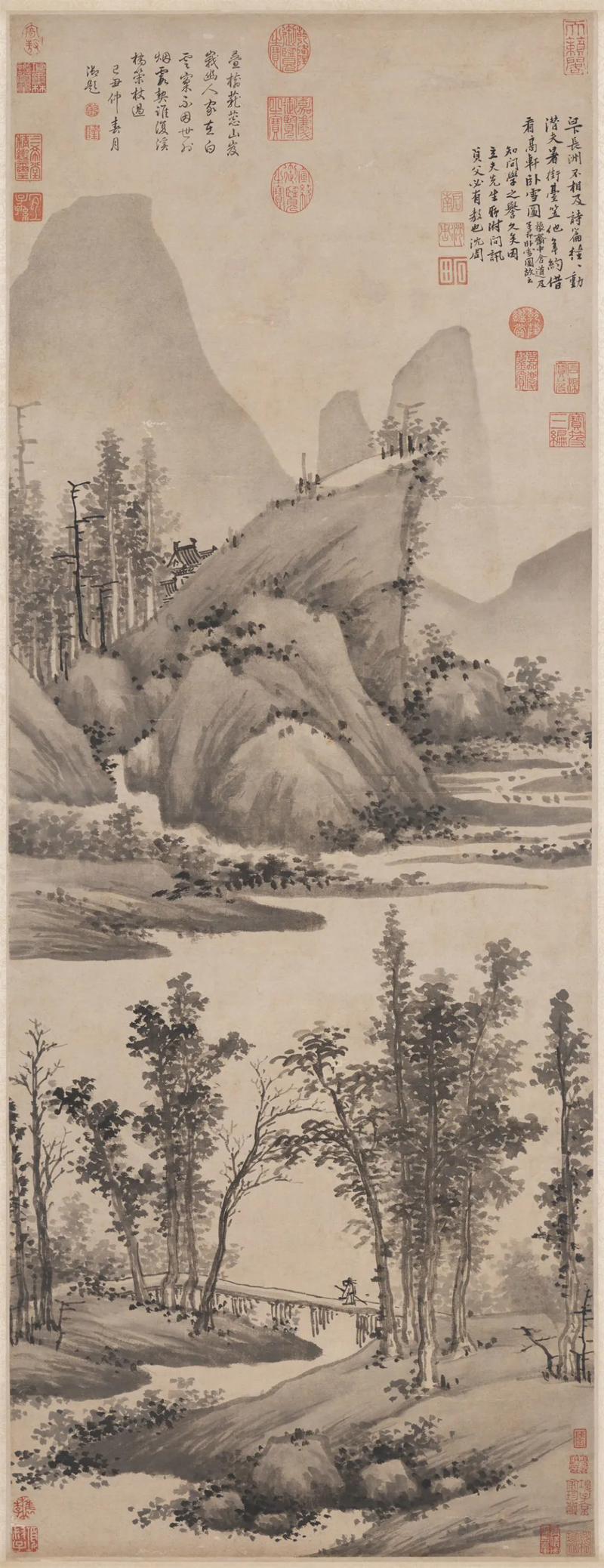

溪桥访友图轴

作者:沈周

尺寸:130.6x47.5cm

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:明代

溪畔长林,下荫一桥,

客纱帽策杖行桥上。

对岸一山特起,方峻而皴笔无多。

山陬林隙,寺宇微见屋脊。

笔力苍劲,墨色苍润,与早年干笔细皴迥异其趣,而近于五十三岁之参天特秀图。

秋山访友图卷

作者:唐寅

作品类型:中国绘画

艺术时期:明代

“经营位置”在访友图的创作中,绝非匠气的空间分割,而是一种充满哲学意味的“精神空间规划术”。它通过对山、水、树、云、屋、径、舟、人等诸多意象元素进行精密的方位排布、比例权衡、虚实调度和视线引导,将原本可能散乱的象征符号,熔铸成一个气韵贯通、意蕴深远的整体场域。

雪霁深山访友图轴

作者:戴进

创作时间:戊申冬十月(1428年)

尺寸:120×33cm

艺术时期:明代

戴进(1388—1462),字文进,号静庵、玉泉山人。钱塘(今浙江杭州)人。

早年为金银首饰工匠,后改工书画。宣德年间(1426—1435)以画供奉内廷,官直仁殿待诏。后因遭谗言被放归,浪迹江湖。擅画山水、人物、花鸟、虫草。

山水师法马远、夏圭,中年犹守陈法,晚年纵逸出蹊径,卓然一家。所作雄俊高爽,苍郁浑厚,用笔劲挺方硬;画人物笔法娴熟,顿挫间风度益著。

雪天访友,路途必然更为艰险。这暗示着对真挚友谊的珍视——不避严寒险阻也要赴约,象征着对精神契合关系的执着追求,赴约的过程本身成为一种精神的考验与升华。

溪桥访友图轴

作者:戴进

尺寸:161×98cm

艺术时期: 明代

《溪桥访友》这一常见画题本身就将"桥"作为核心意象,强调其在人际交往中的连接作用。这些路径往往被处理得颇具难度——或陡峭崎岖,或狭窄险峻,暗示寻访真知与真友需要付出努力与诚意。

秋山访友图轴

作者:蓝孟

收藏机构:北京故宫博物院

艺术时期:清代

蓝孟,〔清〕字次公、亦舆,一字鸾,钱塘(今浙江杭州)人,蓝瑛子。受乃父熏陶,能习家法,善山水,弱冠已名闻于时。

壮年笔墨秀润,摹唐宋诸家,笔笔入古,继而致力于摹元,悉心“元四家”之笔墨,尤得倪瓒疏秀雅逸之韵致,殆过其父。对子久(黄公望)究心尤力,仿黄公望《山水图》神韵逼肖。

踏雪访友图轴

作者:孙枝

创作时间:1595年

尺寸:250x68cm

收藏机构:苏州博物馆

艺术时期:明代

画中友人常居于幽谷深处,这并非刻意避世,而是文人心中“与天地精神往来”的理想坐标。

层叠的山峦如天然的屏障,将尘世喧嚣过滤,为心灵对话预留出一方澄澈的净土。蜿蜒而上的石阶或栈道,则成为从凡俗步入精神圣域的隐喻路径,每一步攀登都暗示着心性的修养与对高洁友情的珍视。

深山访友图轴

作者:吴山涛

尺寸:96×29cm

艺术时期:清代

吴山涛,新安画派名家,居浙江钱塘(今杭州)。明崇祯十二年(1639)举人,其山水画法挥洒自然,不落蹊径。

访友图中的建筑亦非寻常居所。

简朴的茅亭、

半掩的柴扉、

依山而筑的精舍,

其形制刻意摒弃了世俗的富丽堂皇。

它们以谦逊的姿态融入自然,成为山水中“可居可游”的精神节点。

这些建筑不仅是物理的居停之所,更是“心斋”与“坐忘”的道场体现,暗示着主人澄怀观道、虚室生白的内在境界。友人选择这样的居所,本身即是其人格与志趣的无声宣言。

秋山访友图轴

外文名称:Visiting a Friend in the Autumn Mountains

作者:董邦达

尺寸:90.4x95.2cm

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:清代

董邦达(1699-1769),〔清〕字孚存,一字非闻,号东山,浙江富阳人。雍正十一年(1733)进士,乾隆二年(1737)授翰林院编修,曾入内廷参与编纂《石渠宝笈》《秘殿珠林》《西清古鉴》诸书,官至礼部尚书。

作品善用枯笔,线条干毛而轻盈柔美,明快流畅,疏密得当,重视以烘染来加强干笔勾勒皴擦之韵味,使笔墨浑然一体。

文人画家总将友人的居所描绘在深山之中,这并非单纯写实,而是文人"小隐于野"理想的表现。本单元剖析了访友图中常出现的自然元素与文化符号,解读了这些意象如何共同构建出一个超越现实的理想化文人世界。从巍峨山峦到潺潺溪流,从苍劲松柏到幽深小径,每一个视觉元素都不仅是景观组成部分,更是文人价值观与精神追求的外化表现。

伯牙子期“知音”典故,是“携琴访友”的原型。孔子强调“友直,友谅,友多闻”,追求精神共鸣的“友道”,与“非琴不遇知音”的隐喻相通。

本单元“携琴访友”,聚焦画面中的文人互动与情感交流。古人携琴访友,非独为丝竹之乐,更是一场心灵的邀约。

山高水长间,

一囊琴、

一袭衣,

步履所至,

皆是知音相候的默契。

画家笔下,或见高士踏过溪桥,或见童子抱琴随行,松风泉韵间,宾主对坐,琴声与山水共鸣。这一瞬的相逢,是文人精神最纯粹的映照——无需多言,一曲清音,便道尽高山流水的相知。访友非为形迹之聚,而是以琴为媒,以画为寄,在笔墨与弦歌中,完成一场超越时空的对话。

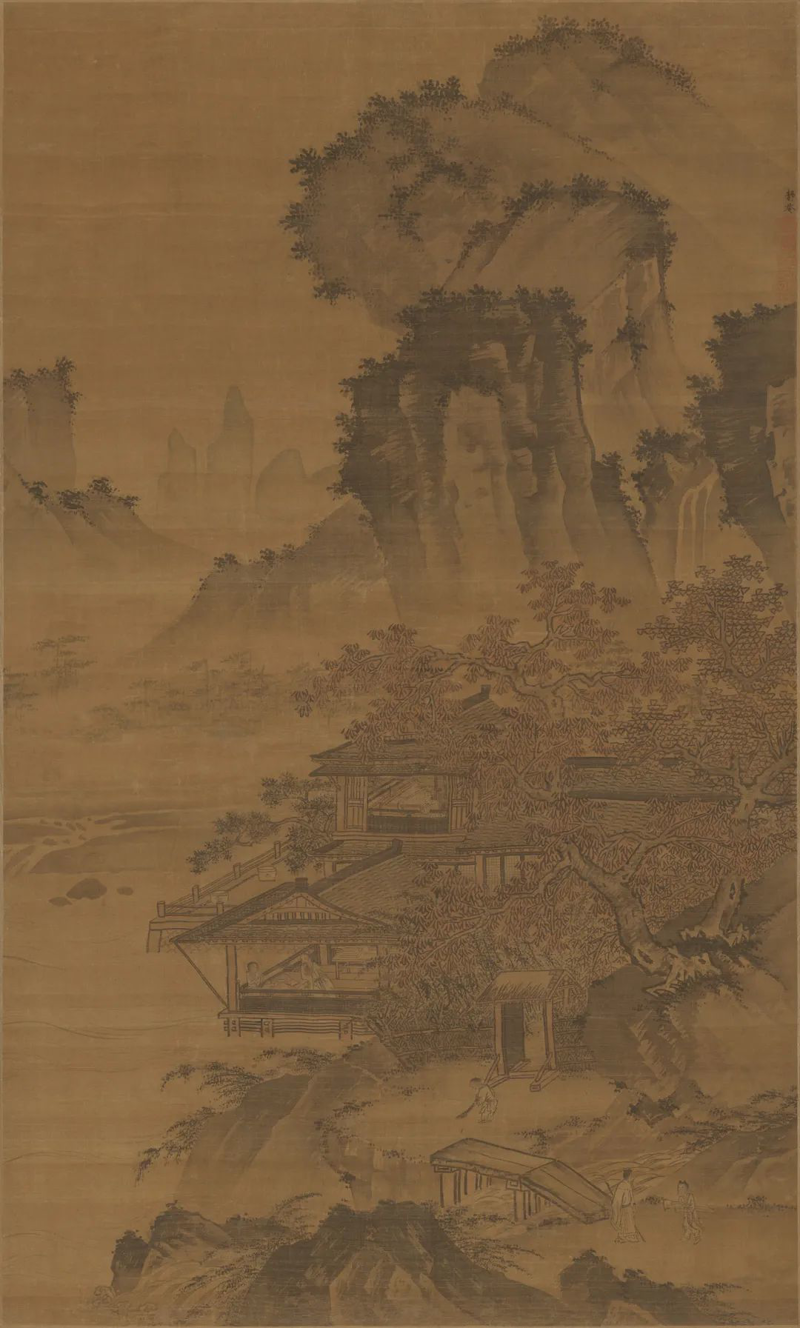

携琴访友图轴

作者:范宽

尺寸:145.3x71.6cm

收藏机构:大英博物馆

艺术时期:宋代

图绘拔地而起的万仞高峰,巍峨摩天;浓黑的万仞高山之间,一线瀑布飞流直下,水珠四溅,轰然有声,衬托出山峰的峻峭挺拔、雄伟高远。

山下的老树苍苍茫茫,尽显淳朴厚重的形态。山路上车马急行,行色匆匆。整幅画面气势磅礴,雄伟壮观,茅屋、小桥、树木描画则细致入微。

携琴访友,

是画,

亦是诗,

是行动,

更是精神仪式,

它象征着求索的勇气, 为心灵契合,不辞山水远涉;无言的承诺,以琴为信,重诺轻物;共鸣的至境, 弦未动而心已通,言有尽而意无穷;永恒的寄托,在笔墨与弦歌的交织中,完成一场穿越时空的精神对话。

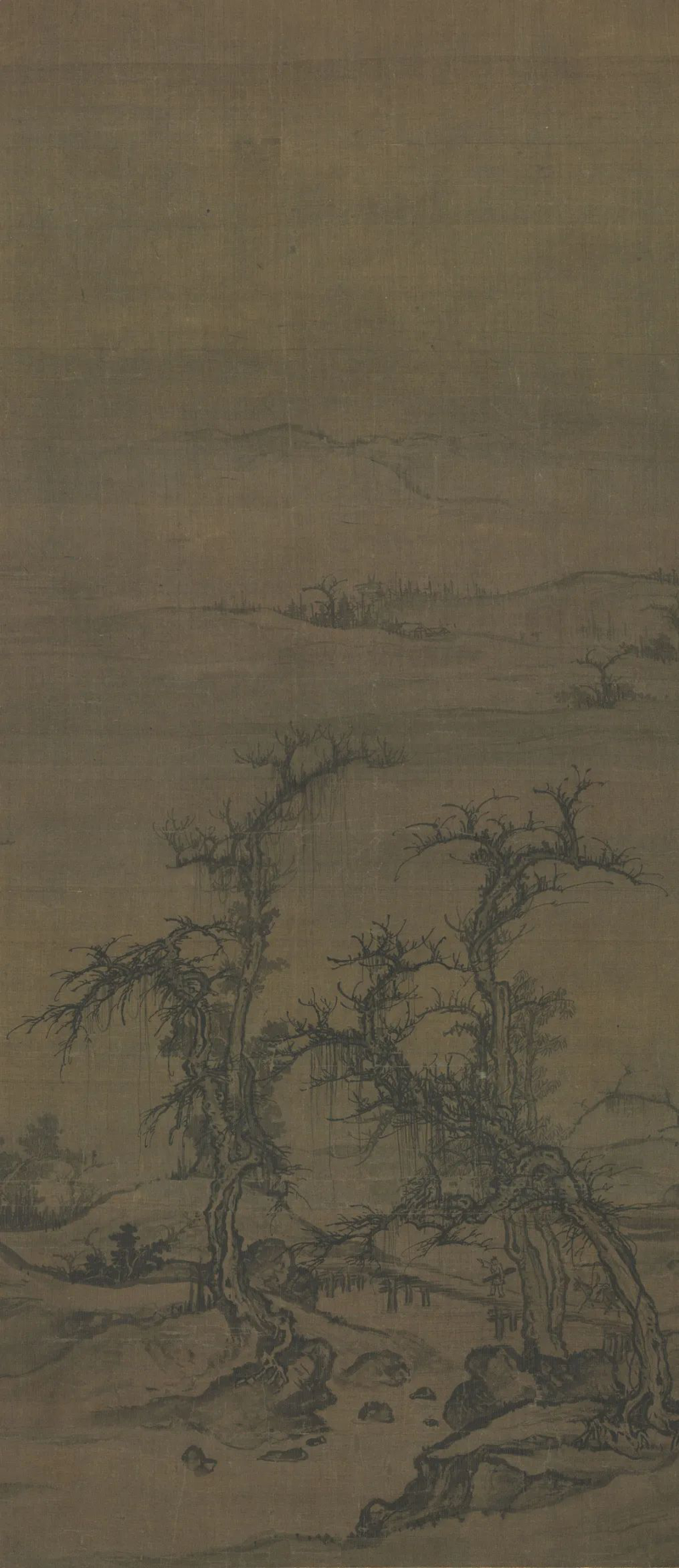

携琴访友图轴

作者:罗稚川

尺寸:80.8x35.3cm

收藏机构:克利夫兰艺术博物馆

艺术时期:元代

此幅无印款,专家学者考定为元代画家罗稚川所作,写寒林清泉,溪山迷远,得宋人平远寒林之趣,而用笔更趋书写性,已是元人风貌。

罗稚川,江西临川人,元代著名画家。能诗文,精鉴赏,擅长山水。枯木、坡石师北宋李成、郭熙一路,十分注重线条的回转曲张,画境苍凉肃穆。

“携琴访友”在道家语境中,是自然观照、心性修养与精神超越的三重寓言:

琴为“天籁”之器,

访友是“游心于淡”的旅程,

山水行旅则是“道”的显化。

这一意象将道家“无为”“齐物”“返璞”的思想,凝练为艺术化的生命实践——当文人怀抱古琴踏入苍茫山水时,他们叩问的并非友庐之门,而是天地之道。

携琴访友图轴

作者:佚名(元)

尺寸:142.2×71.4cm

收藏机构:上海博物馆

艺术时期:元代

图中巨崖叠嶂,山色迷蒙,谷中楼阁错落,树木阴翳,溪水潺潺滩渚平浅,文士携琴而来,呈现静谧清润的境界。

画面布局简妙,景物集中于右侧,左边大量留白,仅以一片渺渺的江水和远山,将整幅画分割成前后两部分,近处山石坡树构成画面的主要景观。构图上继承了南宋山水的传统,同时也呈现了元代绘画的艺术趣味,画风沉稳含蓄。

作品虽以山水为重,人物点景退居次要地位但作品题为“携琴访友”,则显然寄托了画家远离尘嚣、寻觅知音的人生理想和艺术追求。此画题颇受元代文人画家喜爱,并留下不少相同主题的作品。

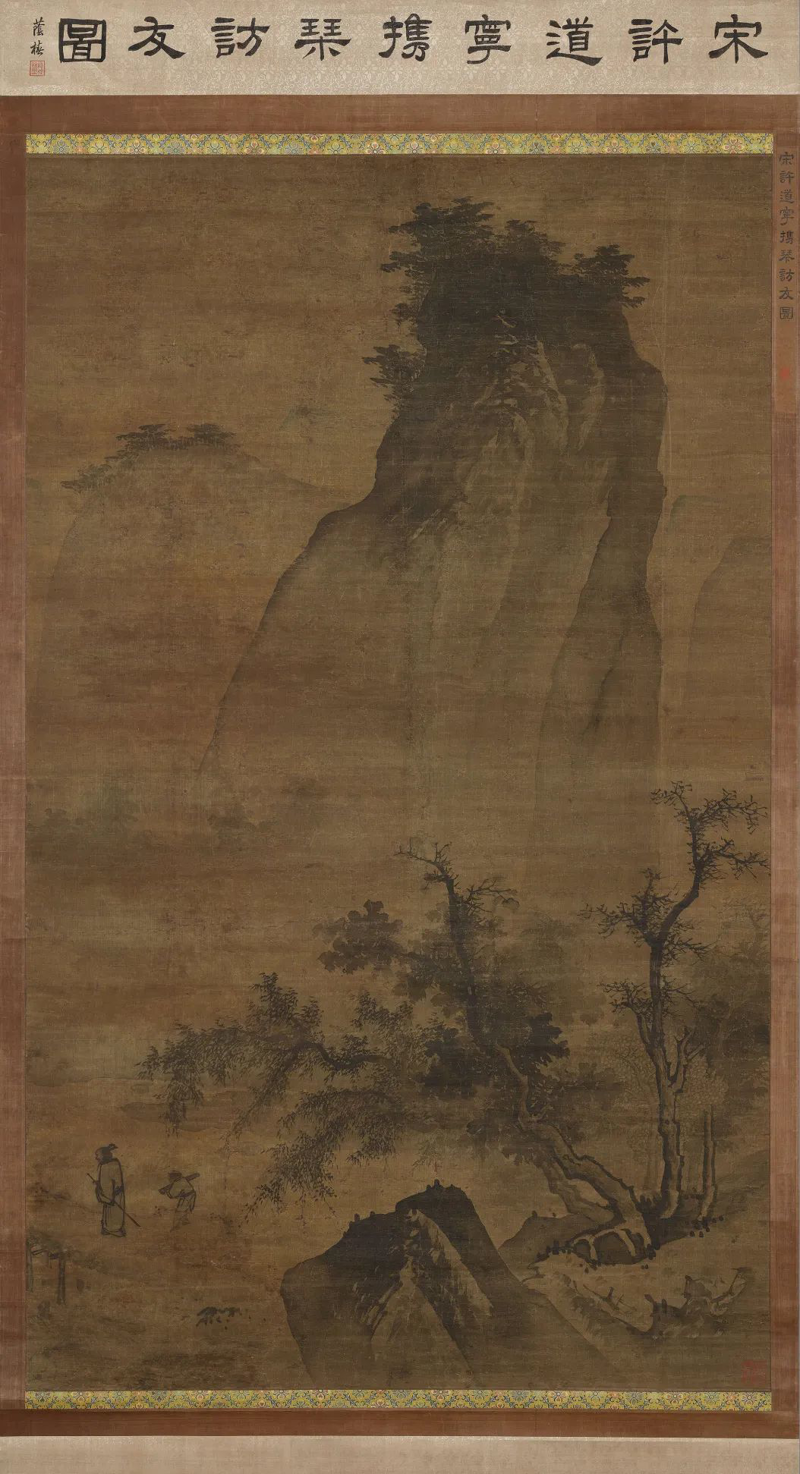

携琴访友图轴

作者:蒋嵩 (传)

尺寸:148.6x89.4cm

收藏机构:大英博物馆

艺术时期:明代

此幅无印款,张荫椿题签作:宋许道宁携琴访友图。可能是应朋友所托,推至北宋名家。大英博物馆官方定作者为蒋嵩,更为接近真实。

踏过苔痕斑驳的石桥,

松风拂过衣袂,

似故人低语。

山水迢迢,步履悠悠,一囊古琴,一袭素衣,身影没入苍翠。

这不是寻常的赴约,而是一场以心印心、以琴问道的归程。

携琴访友图轴

作者:戴进

尺寸:134×64cm

艺术时期:明代

戴进,所作雄俊高爽,苍郁浑厚,用笔劲挺方硬;画人物笔法娴熟,顿挫间风度益著。

此题材源于“高山流水遇知音”的典故,但戴进将其置于山水行旅中,赋予超脱世俗的隐逸色彩。画中常见“一老者和童子过溪桥携琴访友”的场景,呼应其自身经历——从宫廷荣华到民间清寂的精神转向。

携琴访友图卷

作者:上睿

尺寸:27.9x106cm

收藏机构:旅顺博物馆

艺术时期:清代

上睿,清代康熙年间著名画僧,字静睿、浔微,工诗能书通画,精山水。

一溪横贯,

水榭幽轩隔岸斜对,

中有板桥,

一老者及携琴随童,

过桥去访幽居之友。

构图简洁,境界开阔。景物聚散合度,虚实相生,人物虽小而刻划入微,引人注目,笔致松秀,色调清新。

携琴访友图轴

作者:文徵明

尺寸:130×60cm

艺术时期:明代

历代“携琴访友图”中,高士独行于苍松流水间,童子抱琴相随,画面常以空山云雾、幽径深林为背景。这种“行旅”非功利性跋涉,而是庄子“逍遥游”的实践——摒弃尘世羁绊,在自然中实现精神自由。如文徵明画中远山缥缈、小桥流水的构图,暗合道家“天人合一”的宇宙观。

携琴访友图卷

作者:黄易

尺寸:26.7x90.1cm

收藏机构:北京故宫博物院

艺术时期:清代

携琴访友图卷(局部)

黄易(1744—1802年),书画家、篆刻家,字大易,号小松,浙江仁和(今杭州)人。作品笔墨流畅,潇洒隽永,以山水和花卉为题材的作品有着很高的艺术水平,书法则以隶书擅长。

他以篆刻家身份将治印的“中锋用笔”融入绘画:

山石以干笔皴擦,

线条遒劲如刀刻;

树木勾染兼施,

疏朗中见力度,

体现“以书印之法入画”的理念。

构图借鉴金石拓片的“留白”与“虚实对比”,如手卷中远山氤氲与近景板桥形成空间纵深。画面中高士衣袂飘然、童子抱琴随行的形象,呼应庄子“独与天地精神往来”。

携琴访友图轴

作者:华嵒

尺寸:138×56cm

艺术时期:清代

作为扬州八怪之一,华嵒的绘画艺术向来雅俗共赏,当时便受到社会各个阶级的喜爱与追捧,这幅作品描绘的是东晋著名的琴家戴逵。

“携琴访友”在儒家语境中,是以琴载道、以友证心的伦理实践:

琴为礼乐精神的具象,

访友是求索知音的外显,

二者交融于“孔颜乐处”的生命境界。

此意象超越《论语》文本却深植其神髓,成为儒家“修身-齐家-治平”理想中,最诗意的精神注脚——山水行旅间,心弦与天道共鸣。

引导观者视线自然移向画面重心——友人的居所或相聚的场景。

访友之趣,尽在途穷见舍的欣然。画家以曲折幽径为引,竹影掩映处,茅檐半露,似含温情相候。行旅者沿溪过桥、穿林拨叶,跋涉之劳皆在望见扉门一刻化作欣然。

此处不仅是友人居所,更是心灵的归处——远山为屏,清溪为伴,一隅草堂便成天地。画中路径蜿蜒,实则暗喻知交相会的殷切;柴扉半开,恰似主人闻声出迎的默契。当视线随幽径停驻于扉前,山水之远与情谊之近,终在此刻圆满相融。

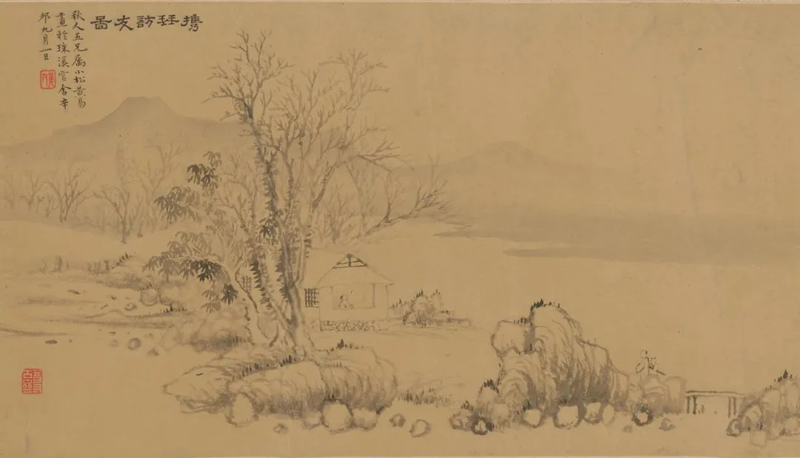

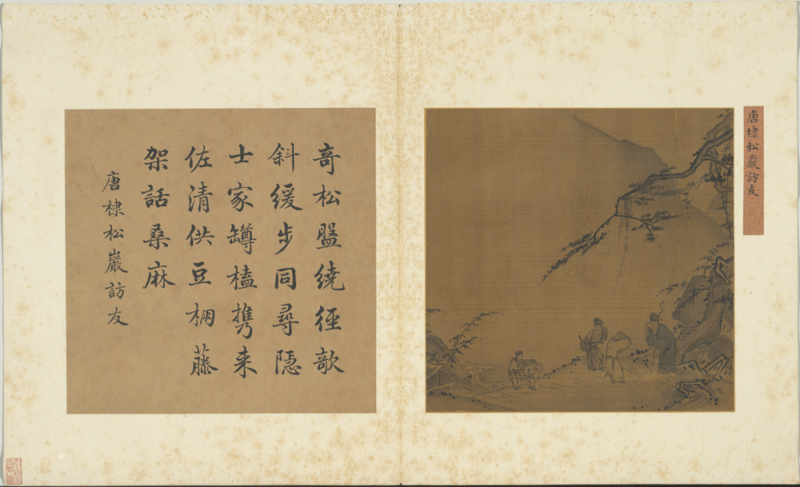

吉光珍寿册 元唐棣松岩访友图页

外文名称:Visiting Friends on the Cliff amongst the Pines

作者:唐棣

尺寸:25.5x25.8cm

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:元代

历代题跋:1.题签,本幅,楷书。唐棣松岩访友。2.题跋,赵秉冲,对幅,行楷书。奇松盘绕径欹斜。缓步同寻隐士家。罇榼携来佐清供。豆棚藤架话桑麻。唐棣松岩访友。

“幽径迎扉”这一意象在中国古代文人墨客心中,承载着丰富而深远的象征意义,它凝结了文人的精神追求、审美理想和人生哲学。

古代文人常沿着幽径去拜访友人,这条小径便象征着求知问道、寻求精神启迪的旅程。精准的人物刻画使静态画面充满动态的叙事感,观者仿佛能听到主客之间的寒暄对话,感受到久别重逢的喜悦或惺惺相惜的默契。

访友图轴

作者:马远

收藏机构:宾夕法尼亚大学博物馆

艺术时期:宋代

马远,山水取法李唐,能自出新意,下笔严整遒劲,用焦墨作树石,枝叶夹笔,多横斜曲折之态,石皆方硬多棱角,运用大斧劈皴及钉头鼠尾皴。

构图别具一格,人称“马一角”。楼阁大多运用界画而加衬染,极其精明。又工画水兼精人物、花鸟,有轩昂闲雅气象,后人将其与夏圭并称“马夏”。

作品最动人处,在于将“抵达的瞬间”凝固为永恒:

柴扉将启未启,

访客驻足阶前,

窗内人影依稀,

一切停驻在情感浓度最高的临界点。

这并非叙事的中断,而是邀观者以自身生命经验接续画面:“幽径迎扉”终成一座桥梁:连通过去文人与当下观画者,共享那份“在浩瀚宇宙中,终有人为我留一盏灯”的深心安顿。

访友图页

作者:赵雍

尺寸:50x44cm

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:元代

赵雍(1289—约1360),元代书画家。书画继承家学,擅山水,尤精人物鞍马,亦作界画。

一个了然的眼神,

一个会心的微笑,

一盏新沏的清茶氤氲的热气,

已胜过万语千言。

那份“终于到了”的踏实感,充盈于室,无需赘述。

寻梅访友图页

作者:佚名(宋)

尺寸:24x24.5cm

收藏机构:私人收藏

艺术时期:宋代

画面构图半边取势,严谨工细,柳条袅依,梅树含苞待放,画一文人骑在马背上,徐徐前行,回首低语。

前有一仆人带路,后有仆人二个,一个负箧,一个挑担,紧紧跟随,四人正欲过桥。远处水榭内,二高士对谈甚欢,后面有仆人拱手扶侍。远山若隐若现,河内罩网捕鱼。

“跋涉之劳化作欣然”的瞬间,

实为道家“心斋坐忘”的具象化:

当行者望见茅檐时,

身体的疲惫被精神归处的喜悦消融,

恰如陶渊明“托身已得所,千载不相违”的顿悟。

携客访友图页

作者:刘松年

尺寸:28.4×29cm

艺术时期:宋代

柴扉轻启的瞬间,友人素袍广袖的身影已含笑立于门前。他未及拱手,眼底先漾开温润的流光,仿佛幽径上每一枚青苔、每一折山石蕴藏的跋涉之苦,都在此化作云烟。

山水人物(访友图)

外文名称:Landscape with Figures

作者:高岑

尺寸:28x36.8cm

收藏机构:弗利尔美术馆

艺术时期:清代

高岑,早年学朱翰,后学蓝瑛,所画平实,晚乃以己意行之 。善山水及水墨花卉,写意入神。

半角茅檐的“藏笔”制造悬念,比全景敞露更富诗意:

如王维《山水论》

“远山不得连近山,远水不得连近水”,以碎片暗示整体。

云庵访友图轴

作者:宋旭

创作时间:1602年

尺寸:136.3×29.5cm

艺术时期:明代

禅室倚中峰,禅心何所从。

焚香披梵筴,展具拜慈容。

绿借窗前竹,清分谷口松。

柴门常不掩,时有白云封。

右云庵禅师号诗并写图意。

万历壬寅中秋前六日,石门山人宋旭初旸写于弁山之法华兰若,时年七十有八。

宋旭,〔明〕字初旸,号石门、石门山人,崇德(今属浙江桐乡市)人,因家住石门(崇德在清代前称石门,即现崇福镇)遂以为号。喜游览,善诗,学画于沈周,工山水,宗巨然法,兼长人物。所画山水高华苍蔚,峰峦树林苍劲古拙,巨幛大幅信手拈来,亦颇有气势。

溪桥访友图轴

作者:王谔

尺寸:172.1x105.8cm

收藏机构:台北故宫博物院

艺术时期:明代

王谔(1462—1544),字廷直,号东原子。幼好读书,酷爱绘画,每见山水、花鸟、虫兽和人物等,记于心,绘于画。

早年启蒙于萧风,后力学唐宋名家,尤着意南宋院体画家马远、夏圭的山水画,反复临摹,自创新意。

主张“画以笔力墨气为本,笔墨相兼乃成名笔”。

晚年画益神妙精超,为明代宫廷画名家之一。所作《溪桥访友图》得清帝乾隆题咏赞赏。

访友图轴

作者:沈颢

尺寸:111x29cm

艺术时期:明代

沈颢,工诗文,书法真、草、隶,无所不能。山水近沈周,晚年笔墨挺秀,点色清妍,深于画理。

乍见瞬间,胸中似有千叠浪涌,

是思念得偿的狂喜,

是历经跋涉的释然,

是高山流水终遇知音的慰藉。

古时多隐者高士,他们看破世事红尘,不争功名利禄,只愿高卧山林作逍遥游,来往的多是情趣相投的挚友,不避山高水长,不惧严寒酷暑,烹茗煮茶,诗酒酬唱,不胜欢洽。

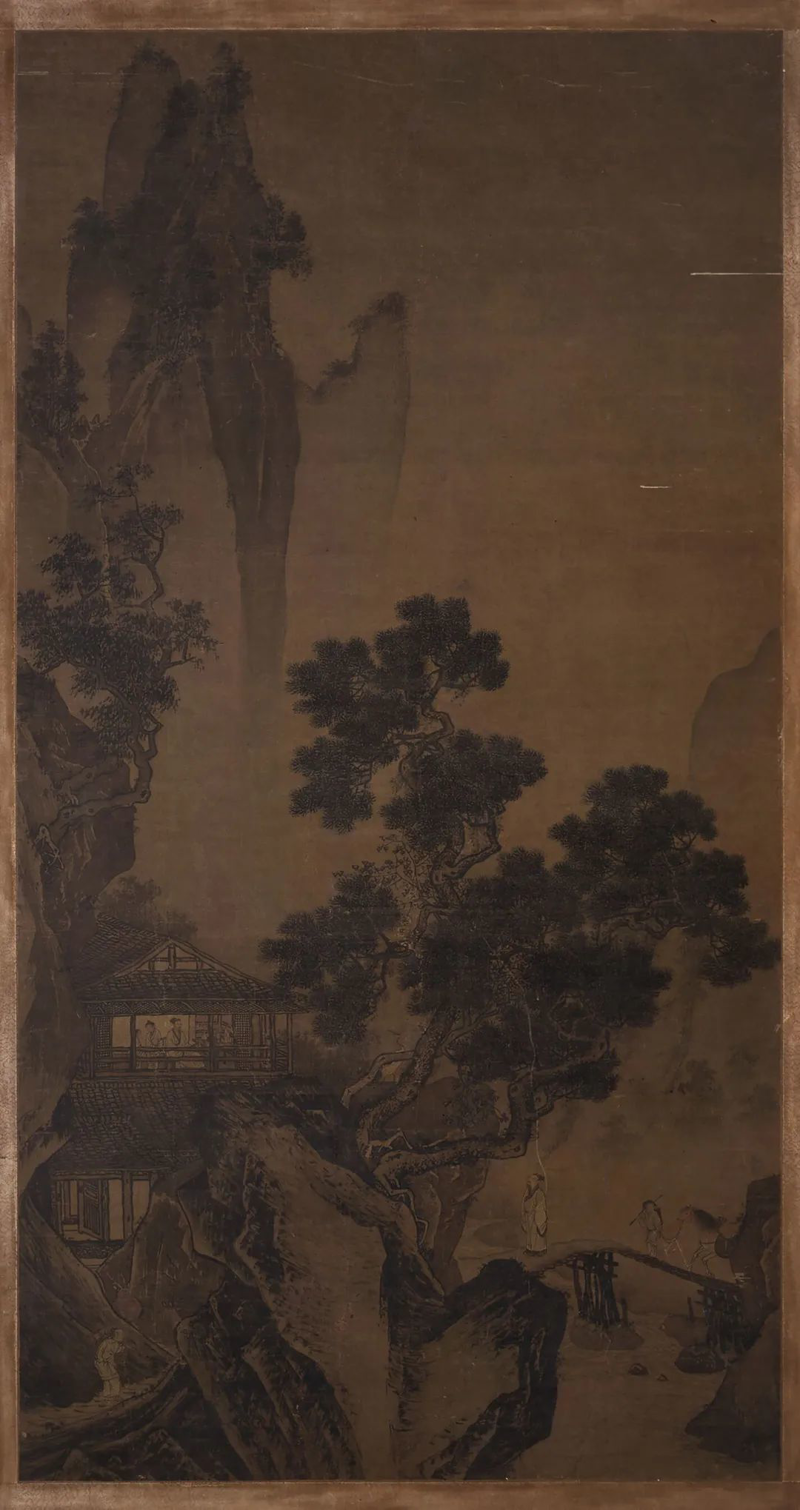

月夜访友图轴

作者:戴进

创作时间:正统三年(1438年)

尺寸:147.5×73.6cm

艺术时期:明代

戴进(1388—1462),山水师法马远、夏圭,中年犹守陈法,晚年纵逸出蹊径,卓然一家。所作雄俊高爽,苍郁浑厚,用笔劲挺方硬;画人物笔法娴熟,顿挫间风度益著;所作花鸟、虫草亦饶有生意,为“浙派绘画”开山鼻祖。

本单元聚焦“幽径迎扉”核心意象——以建筑为媒介的相聚仪式感,描述了友人的居所,相聚的场景以及主客相逢把酒言欢的场面。当友人的居所最终显现,建筑便从物理空间升华为心灵契约的实体印章。柴门轻启时,山水行旅戛然而止,而另一场关于诗、酒、道的漫谈,正随茶烟缓缓升起。

结语

当我们追问“云为何停?屐向何寻?”时,已然踏上自己的心灵访友之旅。

山水意境作为访友图的基调,其重要性不言而喻。文人画家将友人的居所描绘在深山之中,并非单纯写实,而是文人"小隐于野"理想的表现。将高山溪瀑直接表现为"文人的精神世界",使自然景观与人文情怀融为一体。

访友图中的路径,无论是蜿蜒山径、独木小桥还是溪中踏石,这些连接访者与被访者的通道都具有强烈的象征意义。艺术家通过各种绘画语言,将人际交往中的情感转化为可感知的艺术形式,堪称一首"视觉抒情诗"。这类作品融合了文人对理想生活状态的向往,对知音难觅的感慨,以及对自然与人文和谐共生的思考。