世界非遗看中国 | 中国蚕桑丝织技艺——经纬纵横 锦绣华章

来源:发布时间:2025-07-09 作者:点击: 次

中国传统桑蚕丝织技艺,自远古桑林萌生,以纤细丝缕为笔,绘就锦绣山河。

中国丝绸,沿着丝绸之路,不仅扮靓了世界的霓裳,更架起文化交流之桥,成为联通中外、泽被东西的珍贵技艺。

项目名称:中国传统桑蚕丝织技艺

项目类别:联合国教科文组织名录 (名册) 项目

列入年份:2009年

项目类型:人类非物质文化遗产代表作名录

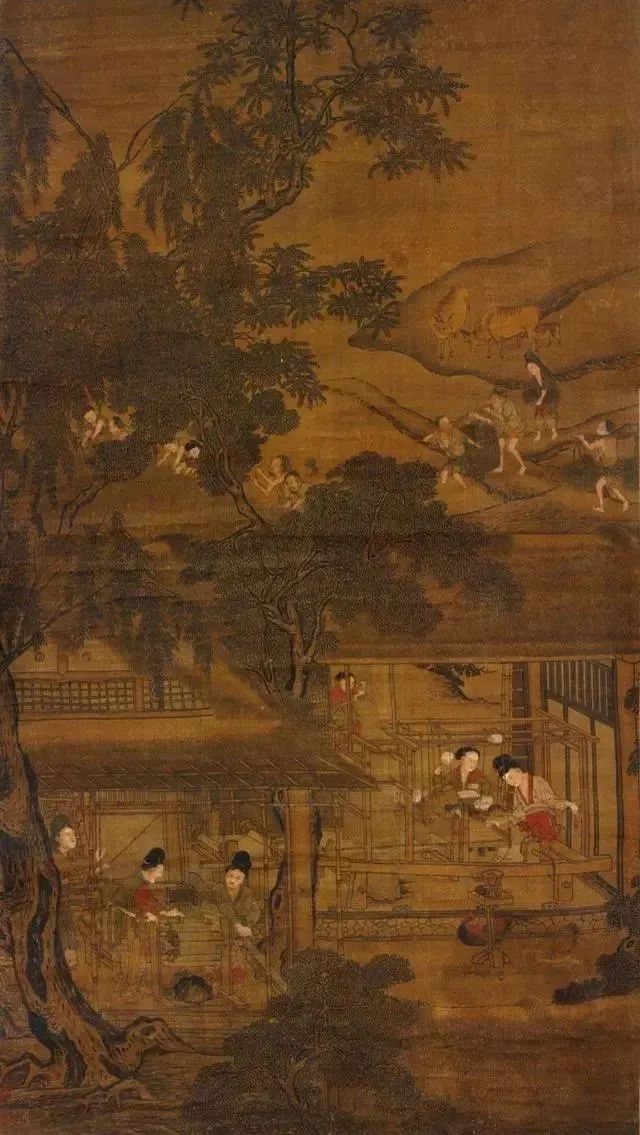

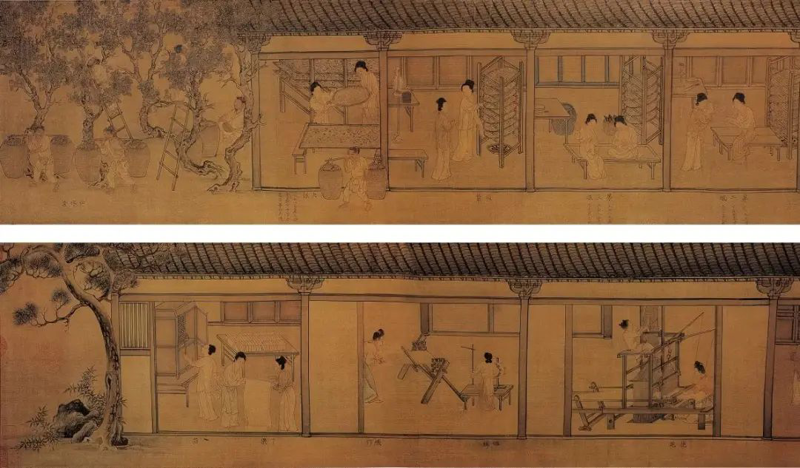

▲宋《耕织图》,中国国家博物馆藏

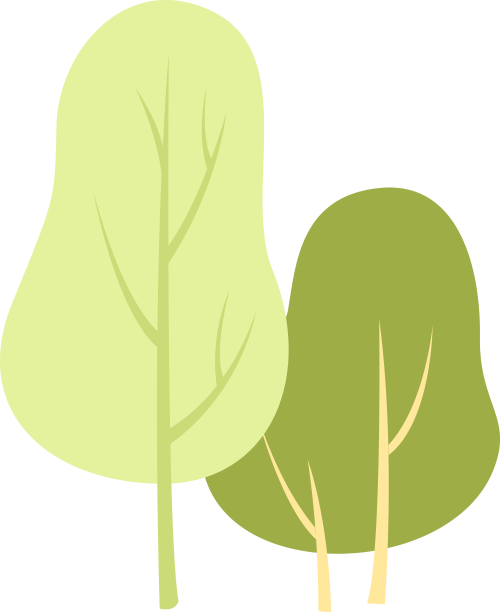

中国传统桑蚕丝织技艺是一套涵盖了栽桑、养蚕、缫丝、染色和丝织等多个环节的复杂手工技艺体系。

从桑园里嫩绿桑叶的采摘,到蚕宝宝吐丝结茧,再到缫丝时抽出的晶莹丝线,最后通过织造工序织就精美的丝绸织物,每一步都凝聚着古人的智慧与心血。在这个过程中,缫丝和织造的工艺尤为关键,需要匠人们熟练掌握各种工具和技法,如传统的脚踏织机,通过巧妙的操作,能织出花纹各异、质地精良的丝绸。

历史发展

中国桑蚕丝织历史悠久,可追溯至新石器时代。浙江吴兴钱山漾遗址曾出土距今4700多年的丝织品残片,为我国已知最早实物。

商周时,丝绸生产初具规模,品种渐丰。秦汉时,丝绸之路开辟,中国丝绸远销中亚、西亚及欧洲,成世界追捧的奢侈品。唐宋时,桑蚕丝织技艺达高峰,产量、质量显著提升,复杂织锦技法频现。明清时,江南成丝绸生产中心,形成独特丝绸文化与产业体系。

▲南宋《蚕织图》局部,黑龙江博物馆藏

丝织品主要类别

绫:采用斜纹组织或变化斜纹组织,质地轻薄,表面有明显的斜向纹路,具有光泽感,常被用于制作衣物、装饰品等。

罗:运用绞经组织,使织物表面形成均匀分布的孔眼,透气性能良好,是夏季衣物的理想材料,给人一种优雅、透气的感觉。

绸:采用平纹、斜纹或缎纹组织,质地较为紧密厚实,手感柔软光滑,用途广泛,可制作各种服装、家居用品等。

缎:缎纹组织使其表面光滑、富有光泽,质地柔软,色彩绚丽,常用于制作高档服装、床上用品等,尽显奢华大气。

锦:以多彩丝线织成,运用复杂的提花工艺,图案精美、色彩丰富,有 “寸锦寸金” 之说,是丝织品中的珍品,常作为礼品或用于宫廷服饰。

▲中国丝绸博物馆馆藏

传承价值

传承与发展

中国丝绸博物馆

中国丝绸博物馆位于浙江省杭州市玉皇山路73-1号,是全国性的丝绸专业博物馆,也是世界上最大的丝绸博物馆。

丝绸生产基地

在浙江杭州、江苏苏州等地,有着众多的丝绸博物馆和丝绸生产基地。游客可以前往这些地方参观,亲眼目睹丝绸的生产过程,感受传统桑蚕丝织技艺的魅力,深入了解桑蚕丝织技艺的传承与发展现状。

内容来源:中国政府网、中华人民共和国文化和旅游部、中国非物质文化遗产网・中国非物质文化遗产数字博物馆、中国丝绸博物馆。

本文用于公益宣传,部分图片来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。